曹文芳《小淮班》:少年成长与淮剧命运的同频共振

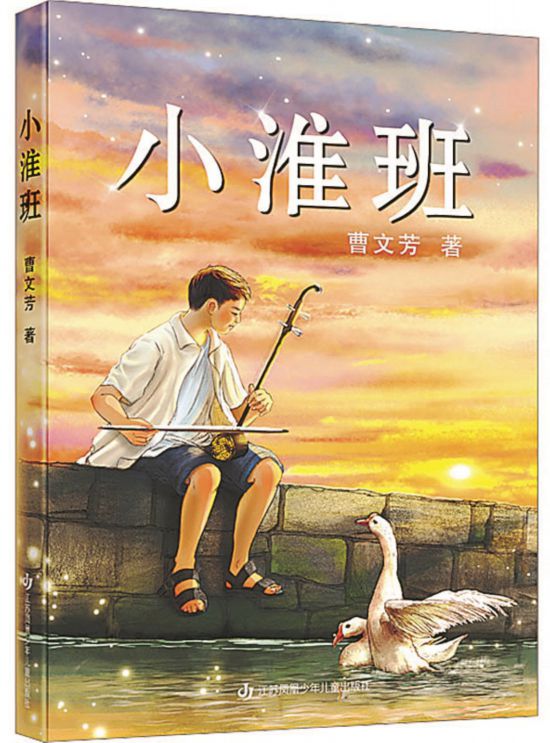

《小淮班》,曹文芳著,江苏凤凰少年儿童出版社,2025年6月

淮剧起源于清代中叶。在戏曲的长河里,它如一叶扁舟穿行于苏北里下河地区二百余年。曹文芳借少年之眼,凝视着这叶扁舟在时代风浪中的沉浮与新生。糖河村的虞爷爷在秦小兵幼小的心灵里播下淮剧的种子,这个旧戏班的过来人发现了秦小兵的艺术天赋。而秦小兵从虞爷爷这里,弄清了淮剧从哪里来,记住了“虞家班”的前世今生。抗战时期,新四军在盐城重建军部,刘少奇、陈毅组织文化人深入民间,发起新淮剧运动,创作演出一批抗日剧目,一个全新的剧种脱胎成型。新中国成立后,虞爷爷的女儿虞海翎这代演员以一出《九湾小镇》走进北京,让淮剧受到更多的关注。秦小兵、虎娃等少年后生走进艺校小淮班。秦小兵和他的伙伴们经历学艺的艰苦、现实的困惑、灵魂的洗礼,最终凭借抗战题材的现代戏《芦苇坡》再度唱响京城。这一曲折经过正是淮剧一路走来,几经挣扎、探索,几起几落的隐喻性写照。曹文芳跟随剧团生活采访半年之久。作品对淮剧的细节、服饰、化妆、道具,运用精准恰当,在淮剧的历史褶皱中挖掘了三代艺人鲜活的形象,又让人物的呼吸与淮剧的命运起伏同频共振。

这种苦功,首先体现在人物塑造上。秦小兵带着西乡湖荡的湿润和糖河大田的灵气,在虞爷爷的引领下开始了他的淮剧人生。小说着力写出秦小兵从懵懂好奇到渐渐领悟,再到精神蜕变的成长历程。水乡淮剧团对秦小兵的接纳不仅是让孩子开开眼界,而且宽容地接纳他参加乐队的演出伴奏。秦小兵进城拜师学艺,瓢城淮剧团的首席琴师冷峻破天荒地收他为徒,并要求剧团领导“特招”秦小兵进团。看似一路有“贵人相助”,但秦小兵也为磨炼技艺付出了艰辛与汗水。“到了冬天,寒风凛冽,手指冻僵了,拉出的音符都带着寒气……”日复一日的苦练让秦小兵的手磨出了茧子,“路灯昏黄。秦小兵看着自己被路灯拉得细长的影子,不由得想:淮戏的曲调也像影子一样,是那么的孤独、凄凉、悠长”,折射出一个乡村少年在淮剧的浸润下心智成长的况味。

小说中,整理复排古装戏《穆桂英挂帅》这一情节设计尤为出色。淮剧传统剧目的家底,有“九莲十三英、七十二记”的丰厚资源。曹文芳用了整整一个章节,刻意放慢叙述节奏,针脚细密地写出了淮剧这一地方戏在“守正”的同时,须接纳外来剧种优长,才能得以“创新”,“武戏文唱”,将淮剧的“唱功优势”发挥到极致。这一章里最亮眼的一笔是秦小兵的临危救场:打击乐手许木突然病倒,秦小兵接过铙顺利演完全剧。在这个过程中,秦小兵感受到的不仅是经典作品的博大精深,更有对其中深沉的爱国情怀的领悟。这种精神力量引导秦小兵从单纯的技艺承袭,转变为对信念的追求、对文化责任的担当。这个糖河村的孩子,在一切向好的时候,选择报考瓢城鲁艺学校,改行学表演。这是小说的情节“陡转”,也为秦小兵的淮剧人生埋下悬念。

戏曲是“角儿”的艺术。“角儿”是一个剧团,乃至一个剧种的艺术标杆。梨园行有这么一句俗语:“三形、六劲、心有八、无意则十”。三形指的是扮相俊、嗓子亮、心儿灵;六劲指的是唱、念、做、打、劲头与力度都到位;心有八指的是手眼身法步皆走心;无意则十指的是身心合一,怎么演都对。达到这样的艺术境界,才能称之为“角儿”。秦小兵有形象、有嗓子、通音律、精丝弦、会锣鼓,能吃常人难忍之苦,这在小说的前九章已铺平垫稳。曹文芳将秦小兵当作未来淮剧界的“角儿”来塑造。她把戏剧行业的核心密码,转化为不露痕迹的文学形象。报考鲁艺的情节与秦小兵的成长轨迹如榫卯咬合,无缝连接。秦小兵步入鲁艺校园时已12岁,相对来说,学艺的年龄偏大,他将要经历下腰、搁腿、毯子功的残酷训练。而瓢城淮剧团此时正逐渐步入至暗低谷:观众大量流失,演出几乎停摆,员工纷纷离团,团长提前退休辞职……秦小兵能扛住难熬的练功之苦,却对学成之后到哪儿去唱戏深感迷茫。学员考核的“淘汰风波”,让他不得已离开校园失落回乡,如孤舟漂浮在没有航标的糖河之上。秦小兵与淮剧团的命运恰巧暗合。华中鲁艺的历史底蕴,在秦小兵心里点燃了信仰之火。虞海翎临危受命接任团长;诗人编剧杨一鹏为剧团寻找生路,没日没夜编写剧本;虞小妹卖掉戏船筹集资金,助力剧团渡过难关;老团长不计报酬投入新戏排练;虞爷爷叮嘱海翎,“一个观众也是观众!”戏比天大的艺术伦理,深深印在秦小兵心上。老一辈艺人的形象跃然纸上,他们在困境中的坚守,显现出淮剧艺术的灵魂与风骨,这才有了秦小兵“越是这样,我们越要努力,把淮剧表演好”的不屈心声。这种代际的精神延续,正是淮剧不会消逝的命脉,也让读者看到秦小兵终将成为“角儿”的曙光。这使小说超越了单纯的成长故事,升华为地方戏曲顽强的生命力和文化自信。秦小兵和小淮班的这一代,在奔向梦想的路上扛起了传承的责任与使命。

曹文芳愿意把美好告诉大家:秦小兵在葡萄架下练着二胡,“时常有喜鹊、画眉、白鸽、翠鸟落在上面,发出清脆的啾鸣,像是给秦小兵的二胡伴唱”,诗意的场景将练功过程转化为审美体验;师傅冷峻是外冷内热的文人琴师,得知秦小兵想报考艺校改行学表演,虽心有不舍,却愿意为他保密,“如果没有被录取,也不要灰心,继续在剧团学习二胡,以后一样有出息。”老一辈淮剧艺术家的宽容善良,真切动人。

小说中,黑衣人在街头拉琴卖艺的场面反复出现。这个“虞家班”的二哥,正值将要唱红的时候却突然风暴降临,不让唱戏了,所有的剧团被迫解散。他以街头拉琴卖唱的方式,抵抗转业去酱醋厂。随着新时期到来,剧团复建。他自认已是“过气艺人”,不能成为剧团的负担,拒绝回团,成了一个在风云变幻的时代中没有归宿的边缘人,折射出多少的人生无奈。水乡淮剧团的当家花旦杏儿本可以成为瓢城淮剧团的“角儿”,但最终选择回到水乡淮剧团的戏船上,将舞台中心留给了虞海翎。这样的离别,如月光下的糖河流水微波不兴。曹文芳细腻描绘了小淮班的孩子们之间没有嫉妒攀比,相亲相爱、相互扶持的感人场面。当秦小兵背起身患肌无力症的虎娃,踏上台阶,走到灯光闪烁的舞台中央,台上台下响起一片掌声。灯光下,虎娃激动得泪流满面。《芦苇坡》的创排过程是瓢城淮剧团的生存突围。解开编剧杨一鹏心结的恰是虎娃的闲聊,两人说的是苏莺老师给艺校新生介绍华中鲁艺那堂课,说到动情处,虎娃落泪了,杨一鹏顿觉眼前一亮,《芦苇坡》的剧本雏形清晰起来。为了修改最后一场戏,秦小兵想起父亲曾给他讲述过母亲临终前的一幕,觉得应该在寂静的氛围中,用肃穆的方式来表达,让作品有壮烈之美。导演听完后惊喜不已。《芦苇坡》于是有了新的结尾:牺牲的鲁艺师生,如一组流动的雕塑站立舞台,天幕上鲜血一样的雾气盈盈颤动……这是《芦苇坡》的高潮,也是《小淮班》的高潮,是文化传承、代际互补、艺术坚守三个维度的回响。

当戏船在水乡的晨雾中流转,一望无边的大田里淮剧声腔抚摸着青苗,葡萄架下悠悠琴声,荡开了西乡芦荡里连绵不绝的故事;当鲁艺精神在少年演绎《芦苇坡》的汗水里闪光,淮剧艺术薪火相传。曹文芳以诗性的笔触,契合儿童心理的书写,让淮剧这一民族艺术走入万千读者心中。

(作者系剧作家、国家一级编剧)