对汪曾祺几幅字的追忆

1981年10月,汪曾祺在高邮百花书场做讲座

1981年10月,汪曾祺第一次回到阔别四十二年的家乡高邮。探亲访友,做数场文学讲座。

一天,我父亲请他在家里吃饭。饭后,父亲学校(高邮曙光中学)几位语文老师赶来,抓住这难得的机会,与汪曾祺交谈了半天。

他们谈到了《受戒》。老师们说,读了《受戒》,就觉得作者是高邮人,里面的场景、语言、地名、人名都是高邮人最熟悉的,老师们还说到《受戒》给了读者很大的冲击。汪曾祺谈到了曙光中学地址的前身,那是高邮一座很古老的寺庙——乾明寺,谈到他对那座古寺庙的记忆。他们议论了中学语文的教学,说到语言所具有的鲜明的地方特色。汪曾祺说,一篇好文章,语言是很重要的,老师要多注意培养学生的语感,他还建议中学语文老师要让学生打好古文底子,多背古诗文,习对子,比如,春华对秋实……闲聊中,我得空提出要墨宝的要求,汪曾祺应允了,家里没做准备,他记在了心里。

公务饭局以外,汪曾祺都尽量在妹妹汪丽纹家吃饭,为的是多与家人亲友团聚。几个晚上,妹妹家里邻居、亲戚、朋友济济一堂,喝酒,抽烟,神侃,不亦乐乎。我只要有空,都去坐一坐听一听。

一次,我陪堂姐一家去汪丽纹家看望他。汪曾祺看着我堂姐的女儿说,小姑娘鬓角长得下,长大了唱旦角鬓角用不着画。他看人观面,脑子里总有着舞台上的形象,这大概与他的编剧职业有关吧。

一天晚上,汪曾祺为求字的众多亲友挥毫。其中为我和我弟弟行书题写了王之涣“白日依山尽”、李白“朝辞白帝彩云间”的诗句,落下了“墨海游龙”“汪曾祺”两方钤印和“泰弟清嘱 曾祺 一九八一年十一月”的落款。

我的堂姐夫带了两瓶洋河酒看望他,求他的墨宝。老人来了兴致,行书写就两首自己的诗给他:

文游台

忆昔春游何处好,年年都上文游台。

树梢帆影轻轻过,台下豆花漫漫开。

秦邮碑帖怀铅拓,异代乡贤识姓来。

杰阁今犹存旧址,流风余韵未曾衰。

阴城

莽莽阴城何代名,夜深鬼火恐人行。

故老传云古战场,儿童拾得旧韩瓶。

功名一代余荒冢,野土千年怨不平。

近闻拓地办工厂,从此阴城夜有灯。

《文游台》这首诗,有不同的版本,汪曾祺手书给不同的亲友,文字略有变化。赠给他妹妹汪丽纹的亲家(高邮师范学校美术教师张廷林先生)的手书,把“杰阁今犹存旧址”改成了“杰阁何年规旧制”,这是他借用元代诗人王冕的《题高邮何将军园林》中的首句,王冕曾在《过扬州》中也用到了这一句。

诗中的阴城位于高邮城东大街(现叫人民路)北侧,西起珠湖路东侧至大淖河附近,旧时那里荒冢丛生,夏日夜晚常有磷火飘荡,当地百姓称为鬼火,因此得名阴城。有传说南宋韩世忠曾在此地驻扎过军营或打过仗,儿童拾得的“旧韩瓶”,即为士兵用的陶质水壶,壶口下有细脖子,好扣绳携带,现在民间还有收藏。

1991年9月底,汪曾祺携夫人第三次(此前还曾于1986年10月访故里)回高邮。这次回邮,为高邮北海酒店落成剪彩,为文学青年颁奖,再做文学讲座。

一天,父亲和我带着我儿子去汪丽纹家看望汪曾祺夫妇,其中的一段回忆可借用儿子的文字表述,“那年我念小学三年级。我在竺家巷的旧屋里受到过他的‘接见’。印象里他很洋气,戴一顶艺术家专有的猩红色‘贝雷帽’,穿着灰布长风衣,一副大城市来的洋老头的气派。我已记不得他说了什么,只知道他不停地摸我脑袋(倒是施松卿老太太问了我父亲一句‘这是你家孩子?’令我记忆犹新)。可恨我当时困得只想睡觉(等得太久),真够没出息的。如果说我还算爱看点书,还算能写点顺畅句子,大概是因他摸了我脑袋的缘故吧。”

不日,我与父亲二人再去汪丽纹家看望二老。这天上午,汪曾祺在北海酒店参加活动并作《北海谣》(五言古风):

家近傅公桥,未闻有北海。

突兀见此屋,远视东塔矮。

开轩揖嘉宾,风月何须买。

翠釡罗鳊白,金盘进紫蟹。

酒酣挂帆去,珠湖云叆叆。

下午汪曾祺应外甥赵京育请求,为亲戚朋友围绕文学方面的话题谈谈。那一天汪丽纹家人很多,我们去时,近三小时的谈话已近尾声。未能如此近距离全程聆听汪曾祺的家庭讲座,实在是一件憾事。

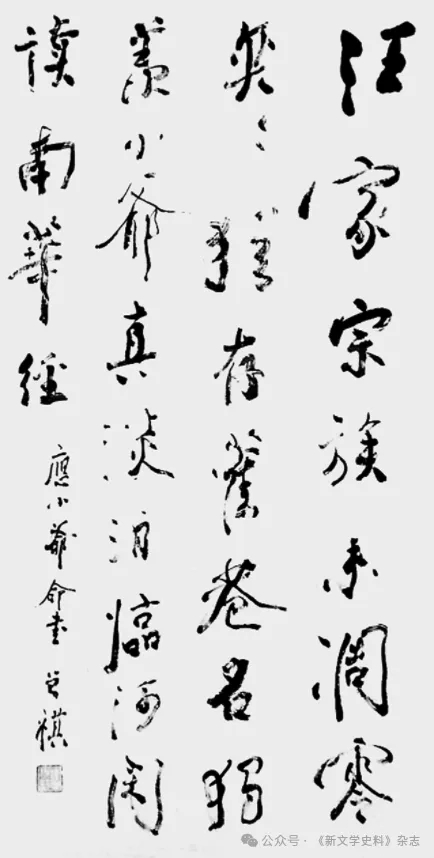

汪曾祺诗歌手迹

汪曾祺离邮数日后的一天,有人给我父亲带来了一幅字,说是汪曾祺离邮在扬州停留时应人所求即兴题字,同时为我父亲所书一诗,并请人回邮时转交。

汪家宗族未凋零,

奕奕犹存旧巷名。

独羡小爷真淡泊,

临河闲读南华经。

应小爷命书 曾祺

诗中“小爷”即我父亲汪连生(曾任高邮曙光中学教师),我父亲与汪曾祺父亲汪菊生是嫡堂兄弟,但汪曾祺比我父亲还大五岁。(2021年9月,家乡高邮举办汪曾祺书画展览,征集了高邮亲友所保存的汪曾祺字画,及汪朗三兄妹提供的字画,约一百多幅在高邮博物馆展出。展览期间,汪朗看到上面的几幅字,很动情地对我们说,一看便可看出,这是父亲精气神最好的时期写出的字,笔意流畅有力,神采飞扬,顾盼有致,最是动人。)我父亲拿到手书很高兴,裱了挂上墙,并写诗和之:

应邀回乡满城迎,小说书法众知名。

莫道愚叔真恬淡,旧巷确把毛诗吟。

重游宋城与唐塔,当忆少年家乡情。

高居北海见巨变,党恩心潮定难平。

汪曾祺诗中的“旧巷”指汪家巷。汪家巷南北向,百米长,巷口南面对着一条由南向北在巷口折向东去的河——臭河,河沿岸周边叫臭河边。臭河并不臭,河边的居民多年来都是吃用这条河水的。巷口北与东大街(人民路)相接,巷子因有两座汪家院子和一座汪家祠堂而得名。一座院子在巷南口东,原是汪曾祺二伯父汪长生的家产,后为造纸坊厂房。汪曾祺在散文《我的家》中写道:“我的二伯父(二爷)死得早,……我的堂弟汪曾炜过继,但我的二伯母(二妈)不同意,她要我,……后来定了一个折中方案,曾炜和我都过继给二妈,一个是‘派继’,一个是‘爱继’。”汪曾炜是汪曾祺大伯的次子,汪曾祺的堂弟,沈阳军区总医院胸外科主任,文职特级。他自离家门,就从没回来过,但在很长的时间里,都为亲戚介绍的家乡的病人做心外科手术。汪曾炜今年已103岁了,家乡时有人电话采访他,仍思维敏捷。汪家名人荟萃,算得上是“汪家宗族未凋零”了。

汪曾祺父亲汪菊生

另一座院子与上述院落相对,是汪曾祺的曾祖父汪恒委托汪曾祺的祖父汪嘉勋(即我祖父的二哥,我祖父行四)在东大街汪家巷处修葺的,并在院中建汪氏祠堂一座,此院落后称汪家大院。院子很大,南北各有一眼水井,树木深深,有高大粗壮的榆树、紫薇树、桂花树、桃树、梨树、石榴树,还有花椒树,一年四季,树上的花儿轮着开。汪氏祠堂高大宽敞,里面的老爷柜上排了很多神龛牌位。祠堂门口外一面大大的照壁,厚实,精致,边角有砖雕花纹。后来的大炼钢铁,院内砌起了几座小高炉,就地取材,放倒了大树,日夜烧得红了半边天。再后来,院内砌了几幢平房,安排了好多住家,祠堂也成了县水泵厂的工人宿舍。砌平房时,祠堂前的照壁拆了,可惜!大院的形还在。1995年夏,汪家巷和两座院落及周边的民居全部拆迁。汪家巷没了,汪氏祠堂没了,连同汪曾祺曾经度过童年的汪家大院也没了,“奕奕犹存”的“旧巷名”也没了,只是原址新建的小区叫“汪家小区”。随着汪家巷的拆迁,汪曾祺“犹冀有机会回乡,写一点有关家乡的作品,希望能有一枝之栖”(1993年5月30日汪曾祺致戎文凤信)的哪怕得到其中一两间老房的“区区愿望”,最终难偿。1997年5月,汪曾祺去世,我父亲在拆迁原址新建的单元房的客厅里,对着他的字静坐了很久。

汪曾祺去世五周年时,父亲写诗纪念:

忆曾祺

名闻文坛归故里,百花讲学誉满城。

几度回乡反响大,不乏后生崇尚文。

盂城多处留文墨,诗序楹匾皆上乘。

遗世佳作传千古,后继秦王又一人。

“百花”指百花书场,“秦王”指高邮秦少游、王念孙、王引之。

汪曾祺父亲汪菊生是位眼科医生,家乡流传着他许多医者仁心的故事,且多才多艺,亦是一位画家,我于偶然中得到一幅他画的“水仙图”。

汪曾祺在《我的父亲》一文中写道:“照我看,我父亲的画是有功力的,但是‘见’得少,没有行万里路,多识大家真迹,受了限制。他又不会作诗,题画多用前人陈句,故布局平稳,缺少创意。”

汪曾祺的父亲汪菊生所绘水仙图

这幅水仙图得来纯属巧意。此画幅35厘米见方,1998年左右,我爱人把她母亲给她的一具老式衣橱运回家。老式衣橱为三截,最上面一截门上的两扇方花槅子里嵌着两幅花鸟“片子”,外面看,很旧,一幅已破朽不堪。把片子卸下来,被遮住的地方赫然写着“汪氏菊生写”。水仙线条隽秀流畅,墨色清新依旧,左下角写有“冬心先生本”,为仿金农先生所作,时间已有几十年。只知道这位伯伯会画画,却从没见过他的画作,这次得来却全不费功夫。另一幅一定也是他所画,已破烂不可辨,可惜可惜!于是赶紧裱了水仙图,收藏起来。

菊生伯伯(虽称伯伯,年龄却与我祖父差不多)于上世纪五十年代末作古,不知他留下几多画作,能有他一幅完好的画页,亦是难得。可惜,汪曾祺生前未能见得此画。

高邮籍在南京的文化记者徐克明先生在他的文章《徐家大楼:埋藏在心里的记忆碎片》中提到,“因我五房伯父家,有汪曾祺父亲汪菊生的画,1991年10月,汪曾祺先生回故乡高邮,我就和汪曾祺的妹夫金家渝,一起陪汪曾祺先生和大姐汪巧纹来徐家看画……大伯陪汪先生看了衣橱上汪菊生所作的四幅画,记得汪老看到画就连声说:‘是他画的!是他画的!’据大伯介绍,那年他父亲结婚,作为父亲好友的汪菊生就画了四幅画作为结婚贺礼。”在另一篇文章中克明先生又提到,“记得汪先生当时仰起头将四幅画看得非常仔细,睹物思人,看得出来汪先生对他父亲有非常深的感情……那天在我家,汪老就委婉提出用他的画来换他父亲的画,其实当时大伯态度也不错,但不知后来是何原因又犹豫了……1997年春节,我从广州回高邮过年,大伯主动对我说,汪先生要真是喜欢他父亲的画,我可以送给他!没想到那年5月,汪曾祺先生就去世了。”

汪曾祺19岁(1939年)离开家乡去云南考西南联大时,也就和他父亲以及他父亲的画作了离别。这一别竟是52年,1959年4月,汪曾祺父亲离世,其时他正因右派在张家口沙岭子农业科学研究所接受劳动改造,未能回乡。当52年后再度看到他父亲的画时,该是一种怎样的心情呢?

汪曾祺去了。对他的记忆就像绚丽多彩的云,会飘得很远很远;就像清澈透明的水,会流得很长很长。他留给我们的文字背后,是深厚的底蕴和深刻的思考。我们纪念他缅怀他,更在于研究他的文字,感恩他的文字。今年是他诞辰105周年,如上片段,会留在心中,成为永恒的记忆。