成长的“浅草”,鸣动的“沉钟” ——从冯至致杨晦书信谈起

冯至致杨晦的一封信

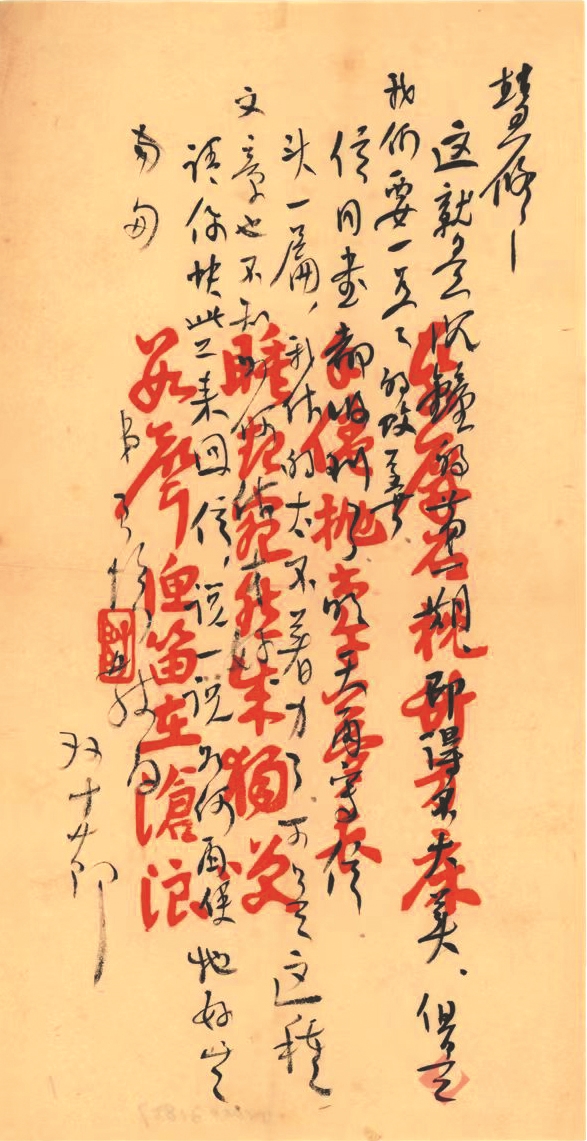

1925年10月10日,冯至(字君培)致信杨晦(字慧修)。书信内容简短,仅103个字,墨笔行书从右向左竖行写于彩笺之上。书信开头便直奔主题:“这就是沉钟的第一期”。“沉钟”即《沉钟》周刊,1925年10月10日出版。刊物出版当天,冯至便写信告诉杨晦出版情况,并给他邮寄了期刊。

彩笺上印的是宋代诗人蔡确的诗:“纸屏石枕竹方床,手倦抛书午梦长。睡起宛然成独笑,数声渔笛在沧浪。”诗文字号较大,红色字体尤为醒目,乍看,有种喧宾夺主的感觉。但这或许恰好表达了冯至在《沉钟》周刊出版后的放松心情。

冯至对“《沉钟》第一期”并不满意,他觉得“印得不大美”。但是万事开头难,加之缺少经验,以致“做得太不着力了”“这种文章也不知如何做才好”,冯至希望杨晦“快些来回信,说一说如何再使它好些”。

中国现代文学馆收藏上世纪二三十年代冯至写给杨晦的信件100余封,可见二人联系之密切。上文提到的书信只是其中的一封。从冯至致杨晦的大量信件中,可以看出他对杨晦是多么倚重和眷念。

冯至和杨晦是推心置腹、无话不谈的朋友。冯至晚年,回顾一生,深情自述,称对他“影响最大”的便是慧修,“我个人一生中有所向上,有所进步,许多地方都是跟他对我的劝诫和鼓励分不开的。他对待学习和事物的认真态度也使我深受感动”。

冯至与杨晦结识并成为终生挚友,这得从他由预科转入德文系说起。据冯至回忆,1923年秋天,他由预科转入德文系。蔡元培先生时任北大校长,当时提倡通才教育,允许跨系听课,冯至乐此不疲,常去听国文系的课。他比较喜欢的是张凤举的“文学概论”,鲁迅的“中国小说史”,以及沈尹默关于诗的讲座等。

张凤举是冯至在北大结识最早、交往最久的教授。张凤举教授很年轻,没有架子,对学生以朋友相待。在冯至读预科时,张凤举就发现了冯至在文学方面的潜能,对其鼓励有加。他不但在课堂上关照冯至,还常邀其到寓所,一起欣赏音乐,谈论文学。在张凤举教授家中,冯至结识了对他一生影响最大、亲如兄长的杨晦。

杨晦比冯至年长6岁,从北大毕业后,辗转任教于国内十余所大中院校,因宣传爱国进步思想、支持学生爱国民主运动而屡遭迫害甚至被辞退。1923年,杨晦由厦门集美中学转到北京孔德学校(现为北京第二十七中学)任教。冯至一见到他,就有一种亲切感和依赖感,两人很快成为挚友。

孔德学校位于北京东华门内北河沿,与北大文学院毗邻,杨晦住室的窗子正对着文学院操场。每当傍晚时分,冯至常到操场散步,有时把杨晦的窗子敲开,两人便倚着窗子,一内一外地交谈。若谈兴正浓,天色将晚,冯至便越窗而入,继续谈到很晚。杨晦虽教“国文”,但大量阅读欧洲的戏剧,冯至最初的一些西方戏剧知识,大多是从杨晦那里学来的。后来,杨晦到外地任教,他们的友谊并未因此中断,通过写信相互倾诉。

上世纪20年代,冯至从中牵线,杨晦、冯至、陈翔鹤、陈炜谟成为无话不谈的朋友,共商创办文学刊物《沉钟》。冯至曾回忆,在创办《沉钟》的朋友中,“对我影响最大、使我获益最多的是杨晦同志”。从当时的通信和后来的回忆中可以看出,冯至对杨晦的尊敬,不但因为杨晦有兄长的风范,而且因为他具有成熟、坚韧、克己、奉献等可贵品质。在冯至看来,杨晦是他心灵的倾诉者和慰藉者,是真正的知己。

杨晦对冯至比对亲弟弟还亲,从思想意识到衣食住行都加以关切。冯至的夫人姚可昆既是杨晦的学生,又是其部下。杨晦担任《华北日报》副刊主编期间,姚可昆任编辑助理。杨晦介绍冯至和她相识,并最终促成了这桩美好的婚姻。50年代初,冯至与杨晦再度相遇,两人同到北京大学任教,杨晦担任中文系主任,冯至担任西语系主任。两家都住进了燕东园,杨家在桥西,冯家在桥东,成了近邻。

1922年初,由林如稷和罗石君发起的浅草社在上海成立,并很快得到了他们在上海和北京的同乡和同学的响应,王怡庵、陈承荫、陈翔鹤、陈炜谟、冯至等人先后加入。

林如稷撰写的《编辑缀语》详细阐述了《浅草》的办刊理念:“我们不敢高谈文学上的任何主义;也不敢用传统的谬误观念,打出此系本刊特有的招牌。……文学的作者,已受够社会的贱视;虽然是应由一般文丐负责。——但我们以为只有真诚的忠于艺术者,能够了解真的文艺作品;所以我们只愿相爱,相砥砺!”

对冯至来说,“浅草”是他文学的真正起步,为冯至以后的文学生涯修桥铺路。1923年,在张凤举教授的推荐下,冯至的处女作《归乡》组诗发表在《创造季刊》上,引起了林如稷、陈翔鹤等浅草社成员的注意,他们邀请冯至加入浅草社。在加入浅草社的第一次活动上,冯至认识了北大同级的英文系同学陈炜谟,并由林如稷介绍,开始与上海复旦大学的陈翔鹤通信。“二陈”后来与冯至都成了志同道合的文友。

“浅草”对爱与美的追求,对心灵的倚重,对冯至早期诗作产生了一定影响。如《蛇》中“我的寂寞是一条长蛇”的意象,以细腻的笔触描绘爱情、孤独、自然之美,就延续了浅草社对“爱与美”的诗意追求。冯至在《浅草》季刊《文艺旬刊》上先后发表过小说《蝉与晚祷》、散文《交织》、诗剧《河上》、叙事诗《吹箫人的故事》、抒情诗《残年》等。另外,还发表过海涅、歌德等人的译诗。其中《蝉与晚祷》被鲁迅收入《中国新文学大系·小说卷》中,鲁迅在小说卷的导言中称冯至为:“中国最为杰出的抒情诗人”。

1925年春,由于社团骨干林如稷远赴法国留学,一些成员也因故退出,《浅草》出至第4期而终刊,浅草社也随之停止了活动。浅草社存在时间不长,但却以独特的心灵表现方式,展现了当时青年知识分子的心理状态。

《沉钟》周刊在这样的背景下开始孕育。一群有着共同追求的文学青年凭借自身的青春冲动与文学梦想走上文坛,他们缘自“生活上的相同感触和文学上的共同爱好”。

1925年夏天,北海公园首次开放,杨晦、冯至、陈炜谟和陈翔鹤在北海公园湖畔,讨论着办刊计划以及刊物的名称。想了半日,名称仍没结果。夕阳西下,晚钟敲响,冯至一下想起刚读过的德国戏剧家霍普特曼写的童话象征剧《沉钟》,便说:“叫作‘沉钟’如何?”大家当即接受了这个建议,为刊物命名为《沉钟》,意在以童话剧中主人公坚韧不拔的精神自勉,以示艺术上要坚持到底的意思。

1925年10月10日,《沉钟》周刊第1期面世,刊头引用英国作家吉辛句:

而且我要你们一齐都证实……

我要工作啊,一直到我死之一日。

沉钟社的宗旨即蕴于此。《沉钟》意在宣称:从事文艺工作,必须有献身精神,忘却家庭与世俗的生活,努力将沉入湖底的钟敲响。这是四位文学青年的心声和意志。为表达他们的态度和主张,每期都把古今中外思想家和文学家的名言警句印在刊头或首页,这已成为《沉钟》的特色。

《沉钟》周刊共出十期,1926年8月改为《沉钟》半月刊。由刊得名,时人称为“沉钟社”。其实,他们从来没有组织什么社团,“结合的基础是亲密无间的友谊”,冯至在《回忆〈沉钟〉》一文中说,“只想通过这个刊物发表自己的创作和翻译,为新文艺做些微薄的贡献”。

杨晦当时在山东省立第一师范学校任教,冯至经常写信告诉他《沉钟》的有关情况。“我们三个人是一齐为《沉钟》工作的,谁都不容谁有一点懈怠。我们要在为人所不注视的苦寂中,自己弄出一点甜味来。”“他(张凤举)有一天找我,说《国民新报》找他编副刊(同鲁迅),他说《沉钟》万一不往下出时,希望我们给他稿子。但是我们以为,‘沉钟’二字不到山穷水尽时是不能抛弃的。”

按照分工,陈炜谟和陈翔鹤写小说,冯至写诗,杨晦写剧本,此外还翻译一些外国文学。《沉钟》周刊第一期至第四期都是交托给北新书局代为发行的。“我们除了自己校对之外,倒并不觉得有怎么样的麻烦。”不过从第五期开始,问题出现了:“北新书局对于我们的刊物并不曾以丝毫的注意。甚至于到下期的刊物已经出版时,而上一期却还留在屋角里,原封未动……”书局一再迁延,从第四期开始,他们不但自己组稿,自己编辑,还自己发行,把编好的稿子送北大印刷厂排印,自己校对,印出来后自己把一部分刊物包扎好寄往外地,把另一部分送到东安市场书摊和大学的传达室寄售。

令人遗憾的是,尽管社员们付出了很大的努力,但《沉钟》周刊却一时没有取得很大的反响。冯至在11月3日给杨晦的信中说:“我们为我们自己花了几十块钱,也劳了不少的力,津津有味的弄出四期《沉钟》来……我们并不希望在这样的社会里能得到什么了不得的同情,只有我们朋友互相的勉励也尽够了。自从出版一月来,我们的刊物是象走入无人的旷野。”

就在《沉钟》处于孤寂无闻的状态之中时,他们的文学活动得到了他们所崇敬的鲁迅先生的肯定,这令社员们感到欣喜和振奋。从1925年创刊到1934年停刊,《沉钟》断断续续坚持了八年多。鲁迅当时也在北大兼课,虽然他1926年以后去了上海,但始终和《沉钟》保持联系,几乎每期都看。《鲁迅日记》中记载,杨晦、冯至、陈炜谟和鲁迅多有交往,常到家中请求指点。鲁迅日记1926年5月5日写道:“五日 小雨。……晚得陈炜谟信并《沉钟》第四期一分(份)。”1926年6月6日:“上午陈炜谟、冯至来。”1929年5月29日:“上午得子佩信。杨慧修来。”鲁迅对《沉钟》给予了高度评价:“看现在文艺方面用力的,仍只有创造、未名、沉钟三社,别的没有,这三社若沉默,中国全国真成了沙漠。”在《野草》最后一篇《一觉》中,鲁迅动情地写道:“《沉钟》就在这风沙 洞中,深深地在人海的底里寂寞地鸣动……我爱这些流血和隐痛的魂灵,因为他使我觉得是在人间,是在人间活着。”1935年,鲁迅再次表达:“沉钟社确是中国的最坚韧、最诚实、挣扎得最久的团体。”

浅草社和沉钟社是既有关联又相互独立的文学社团。若没有浅草社,陈翔鹤、陈炜谟和冯至就不会彼此认识,成为朋友,“二陈”也不会由于冯至的介绍与杨晦结交。这四个人的交往与合作始终亲密无间,陈翔鹤甚至为了纯粹的友情,放弃了在复旦的学习,来到北京与冯至和陈炜谟共处。杨晦在《怀念翔鹤同志》中说:“生活上的相同感触和文学上的共同爱好,像一条结实的纽带,把翔鹤同冯至、炜谟和我连到了一起,使我们很快成了最知心的朋友。”从1922年初林如稷发起组织浅草社到1934年2月《沉钟》半月刊出至第34期停刊,浅草—沉钟社的活动持续了整整12个年头。浅草社成员大都出生于20世纪初年,在浅草社初建时,他们渐次实现了“人的觉醒”,并萌发了“文的自觉”;于是,借文学来发出“觉醒的人”的真的声音,便成为这批青年学生的自觉追求。对他们而言,文学是他们灵魂所融、情感所寄之处。从文艺观和创作倾向来看,《浅草》《沉钟》之交及以后相当一段时间里,社员们的观念和实践都保持了一致性,前后显示出很强的连贯性,其基本面貌没有发生变化。浅草社、沉钟社是前后相续、一脉相承的。

冯至1933年2月在德国留学期间给杨晦的信中说道:“《沉钟》我都按月收到了。我读了又快乐又伤心……我们现在是在一种大有意义的‘艰难’之下,至少是对我们自己……《沉钟》尽我们的能力弄下去吧……我一定不断地寄稿,销路如何?每期我们必须赔多少钱?我觉得封面不太好。换一个如何?……”沉钟社的社员们坚韧坚守、苦苦耕耘,在一种大有意义的“艰难”之下,让沉钟长鸣。

(作者系中国现代文学馆保管阅览部副主任)