司念:在“回到事物本身”的诗途中——时晓诗作的意象系统与哲学指向

时晓作为跨界诗人,擅长将小说的叙事逻辑、细节描写和情感抒发等创作特质融入诗歌文本,其诗歌由此突破传统抒情诗的边界,呈现出难得的“在场感” 与故事性,进而形成独树一帜的叙事诗学风格。时晓发表于《诗潮》的四首诗作(《叙事逻辑》《秋天的花园》《立秋后》《被中断的告别》)极具代表性,既彰显出诗歌“回到事物本身”的本质属性,又在自然意象的营构与生命哲思的传递上,与西方诗人玛丽・奥利弗、露易丝・格丽克的创作风格形成跨文化呼应,最终在意象的叠加与意义的生成中,构建起兼具现实质感与诗性深度的审美空间。

首先,时晓的诗歌从叙事思维的植入、细节场景的呈现到情感脉络的铺展,均深植小说创作的基因,往往通过“情节片段的有机建构”与“叙事视角的灵活切换”传递文本意涵。例如在《被中断的告别》中,诗人以“大娘葬礼的前夜” 为核心叙事起点,借助“老妇人抓住我的手”“询问‘是老三吗’”“提及远嫁的女儿”“说出‘我等不到下次见你了’”等连贯的情节片段,完整勾勒出“临终告别”的核心场景;同时巧妙运用“闪回”的叙事手法实现视角切换,插入“她家堂屋墙上侠女的剧照/曾参与构建我少女时的梦境”“曾教我如何将卫生纸改造成卫生巾”等童年记忆片段。这种叙事策略不仅丰富了人物关系的层次——从当下的“告别者与见证者”延伸至过往的“陪伴者与引导者”,更通过记忆与现实的对照,强化了“告别”的情感张力,使悲伤情绪兼具历史厚度与当下浓度。

庞德在《意象主义者的几“不”》中明确提出:“意象是摆脱了时间限制的智性和情感的结合体”,其倡导以“瞬间智性呈现”为核心,通过通感手法实现两个独立意象的并置,追求“自然现象化为几何视觉符号”且“完全抛弃情感直接解释”的艺术境界。中国诗人郑敏则基于古典诗学传统提出不同认知,她认为意象是“当下情感的爆发式表达”,主张将意象“复合体”与古典诗学的“意境说” 相融合,最终达成“物我合一”的艺术效果。时晓的诗歌意象系统既吸收了庞德意象理论的“瞬间张力”,又融入郑敏“意境化”的审美追求,通过现实与虚构的辩证统一,使意象产生强烈的艺术冲击力。诗人惯于将人物内隐的情感与具体可感的意象建立关联,如《叙事逻辑》中“小说中的人物又相爱了一遍/而离别也势在必行/他们痛哭时,有泪水涌出屏幕”的书写:“泪水涌出屏幕”并非对现实场景的客观复刻,而是借助夸张化的意象建构,打破艺术与现实的边界——既将剧中人物“离别”的悲痛转化为具象可触的视觉场景,让抽象情感获得实体依托;又通过“屏幕”这一媒介的穿透性,引导现实中的读者将自身“离别”经验与文本场景关联,从而引发更具普遍性与深刻性的情感共鸣。

胡塞尔现象学的核心主张是“搁置自然态度,将世界本身还原为先验主体的意向性构造”,强调剥离事物的世俗概念与功利属性,回归事物本真的存在状态。时晓的诗歌创作深度践行这一理论,将日常事物与自然景象从世俗化的概念阐释中解放出来,使其意象重获自然属性与本真质感。《秋天的花园》便彻底摒弃对自然事物的功利化解读,实现诗歌“回归事物本身”的本性还原:“丹桂开了,香气飘在空中/幸福树仍在向上拔节”中,“幸福树”并未被强行赋予“幸福”的世俗象征意义,而是以“向上拔节”的生长状态完成客观呈现,精准契合现象学 “面向实事本身”的美学追求。同样,诗人对“盆景”的书写——“又矮又瘦,还挨过刀/却有泛滥的白日梦/愿意为它的疼痛兜底”,既如实呈现“矮瘦”“挨过刀”的外在形态特征,又挖掘其“有白日梦”的内在精神特质,通过“外在形态与内在精神”的意象并置,达成“回归实物本身诗性”的创作目标。这种意象建构方式不仅赋予诗歌强烈的现实生命力,更引导读者直面事物的本质面貌,重新发现日常生活中被忽略的审美细节。此外,诗人对生活场景的描写同样遵循“现象学还原”原则,如《叙事逻辑》中“回屋检查文稿时,小说中的人物又相爱了一遍”“她关上电脑,等天亮”的片段:“电脑”“文稿”不再是单纯的办公工具,而是成为连接“现实时空”与“虚构时空”的媒介桥梁——前者承载着现实中的创作行为,后者孕育着虚构人物的情感命运,二者的交织实现了“虚实相生”的真实审美效果,使日常场景获得多重意义维度。

当面临“孤独”“离别”“思念”等抽象情感与思想主题时,时晓并未采用直抒胸臆的表达方式,而是通过对具体事物与场景的细致描摹,让情感自然渗透于文本肌理之中,达成“不着一字,尽得风流”的审美效果。在《被中断的告别》里,“老妇人孱弱干瘦的手”的触觉意象、“眼含热泪的眼神”的视觉意象、“‘我等不到下次见你了’的叹息”的听觉意象,共同取代了“悲伤”“不舍”等直接的情感表述,使悲伤之情在细节的叠加中自然流露。这种美学效果精准契合现象学的“意识指向”特征——诗人将意识活动聚焦于具体事物,使抽象情感附着于具象载体之上,既让情感获得可感的实体形态,又通过事物的多维度呈现,深化了诗歌的情感思想深度。

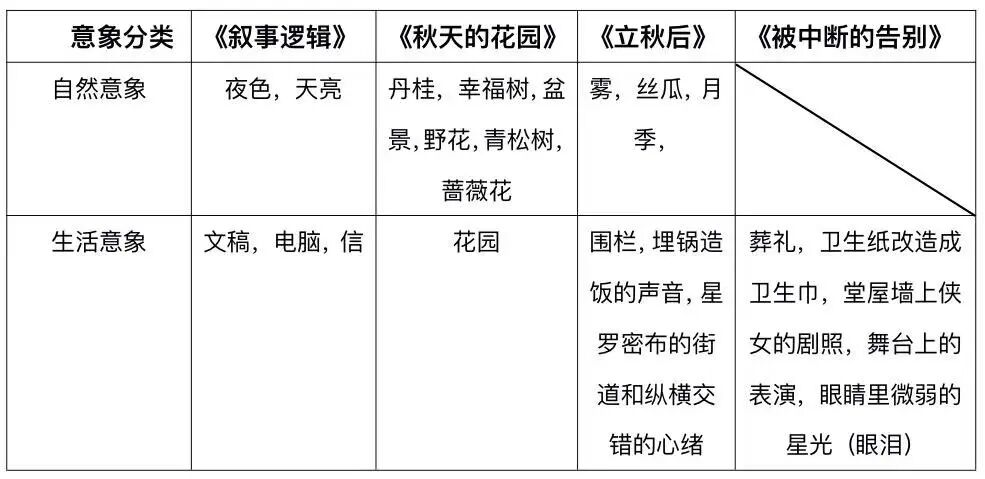

意象派诗歌的核心理论主张是“以精准、清晰的意象传递情感与思想”,并明确提出“意象即意义”的创作理念。时晓诗歌中的意象系统同样超越了浅表的实物描写层面,而是成为承载丰富情感内涵与深刻人生况味的意义载体,其意象可分为“自然意象”与“生活意象”两大类,不同类型的意象在四首诗作中呈现出差异化的分布与功能:

(上表:时晓发表于《诗潮》2025年第8期诗作的意象分类)

时晓诗歌中的自然意象,大多被赋予深刻的生命哲学意涵,呈现出“形态描写—情感投射—哲思升华”的三层意义结构。“丝瓜”作为《立秋后》的核心自然意象,便完整呈现这一结构:其一为具体的意象形态呈现,“绿云的身子”以比喻手法勾勒丝瓜的色泽与形态,“覆盖月季”则交代其生长环境与空间关系;其二为情感投射,“垂下”的动态描写暗含“等待”的情绪,“未带来家园消息” 则直接将“思乡”情感赋予丝瓜,使其成为乡愁的载体;其三为生命哲思的升华,“爬向超出围栏的高处”“向虚空探寻”的动态意象,超越了丝瓜的植物属性,转化为对“生命突破局限、追寻本质”的哲学隐喻。诗人通过这三层结构,将个体对“家”的思念与对生命本质的探索熔铸于“丝瓜”这一单一意象中,使其兼具情感温度与思想深度。《秋天的花园》中的“蔷薇花”同样蕴含深刻的生命哲学意涵:诗人从蔷薇“秋日盛放”的具体形态入手,通过“沉静绽放”的描写传递“从容面对时光”的情感态度,最终上升至“生命等待”的形而上思考——在创作过程中,诗人始终带着强烈的生命意识,既尊重“生命从繁盛走向沉静”的自然规律,又将自身对“生命韧性”的认知投射到蔷薇花中,使蔷薇成为“生命态度”的象征符号。这种意象建构不仅引导读者产生“盛放与沉淀”的情感联想,更缩短了人与生命本质对话的思想距离,使“蔷薇花”跳出“秋日花草”的单一意象范畴,成为承载“生命循环、坚韧与希望”的美学象征,生发出稳固而深刻的思想内涵。

时晓诗歌中的生活意象,多取材于日常生活中读者熟悉的场景与事物,诗人通过对这些意象的艺术萃取与意义重构,使其上升至对现实的反思层面。例如《叙事逻辑》中“电脑”“屏幕”“文稿”等典型生活意象,表面上是对创作场景的客观描摹——“回屋检查文稿”“关上电脑”等行为还原了写作者的日常状态;深层则指向对“现实与虚构关系”的哲学反思——“小说中的人物又相爱了一遍” 与“她关上电脑,等天亮”的对照,揭示出“虚构世界的情感流动”与“现实世界的时间静止”之间的张力,进而将“创作中虚构与现实的边界困境”与“人生中理想与现实的隔阂困境”形成互文,打破了个体经验与普遍现实的壁垒。《被中断的告别》中“舞台”“人流”等生活意象同样具有反思功能:“舞台上的表演” 与“葬礼上的人流”形成场景对照,前者是“刻意呈现的虚假情感”,后者是“被忽视的真实悲伤”,二者的并置暗含对“现代社会中离别情感被异化、被忽视”的批判。这种生活意象的多元呈现与意义升华,使诗作超越了个体经验的局限,获得了普遍的现实观照意义,引发读者对自身生活与社会现实的深度思考。

玛丽・奥利弗(Mary Oliver,美国诗人)以细腻的自然观与深刻的生命意识闻名诗坛,擅长在自然意象的建构中挖掘生命意义,被誉为“美国当代最优秀的自然诗人”。其代表作《野鹅》中“你不必善良/不必跪行一百英里,穿过荒凉的赎罪之地/你只要允许自己被喜欢的东西照亮”的书写,以“野鹅”这一自然意象为核心,传递出“生命应当追随内心热爱、回归本真自我”的真理追求——诗人并未直接谈论“生命价值”,而是将抽象的生命理念寄托于“野鹅自由翱翔”的意象之中,实现自然意象与生命思考的完美融合。时晓在《立秋后》中对“丝瓜”的描写,与奥利弗的创作理念形成跨文化呼应:“丝瓜爬向超出围栏的高处”“向虚空探寻”,同样未直接言说“生命韧性”,而是以丝瓜突破物理局限的生长状态,象征生命突破困境、追寻本质的探索精神。二者的创作共性在于:均摒弃对“生命”的抽象议论,转而以自然事物比喻生命形态;均注重还原日常生活与自然事物的本质属性,通过意象承载情感与思考;均致力于引导读者重新发现日常生活中的审美价值、挖掘生命存在的深层奥秘,在自然与生命的对话中构建诗性空间。

时晓的诗歌创作不仅与玛丽・奥利弗存在共鸣,与露易丝・格丽克(Louise Glück,美国前桂冠诗人)的创作风格亦有诸多相通之处,二者均注重“自然主体性的抒发”,追求“自然与人类的和谐共生”的审美境界。具体而言,奥利弗惯于将自身定位为“自然的观察者与参与者”,其诗中的自然意象常带有神话原型的象征意义——如《野鹅》中的“野鹅”既象征自然的自由,又暗含人类对精神家园的追寻,诗风整体呈现出轻盈、澄澈的美学特质。倪湛舸在《遮蔽的镜子与女诗人》中精准指出,奥利弗的自然书写核心在于“消解人类中心主义”,通过平等的视角看待自然万物,实现“人与自然的对话与和解”;而格丽克则擅长以“多声部叙事”赋予自然以主体性,其代表作《野鸢尾》便以鸢尾花的视角展开叙事,让自然成为情感与思想的表达主体,这种创作手法与中国古典诗词中的 “托物言志”传统形成美学共振——如诗中“神的声音”所传递的“生命轮回” 理念,与王维山水诗中“空寂之境”所蕴含的“自然与精神的合一”思想,具有跨文化的审美共通性。

西川在《诺奖给了格丽克,她是在恰当的时候被选择了》一文中,从文化基因的角度解读格丽克的诗风,认为其“冷静克制的叙事语调”源于匈牙利裔犹太人的“东欧文化基因”,与米沃什等东欧诗人“以克制表达深刻情感”的创作传统一脉相承;同时,西川亦指出奥利弗的自然书写“更接近陶渊明的隐逸传统”——二者均通过“减法美学”剥离现实的繁杂与功利,回归事物与生命的本质状态。时晓的诗歌创作在诗性追求上,与奥利弗、格丽克形成跨时空呼应:一方面,如奥利弗般注重自然意象的运用,以“丝瓜”“蔷薇花”等自然事物为载体,传递对生命本质的思考;另一方面,如格丽克般通过“克制的细节描写”替代情感的直接宣泄,以“老妇人的手”“涌出屏幕的泪水”等具象场景,实现情感的含蓄表达。三者共同的创作特质在于,均拒绝直白的哲理说教与情感抒发,转而通过自然意象的营构与细节场景的铺展,侧面传递情感内涵与生命哲学的形而上思考,最终在“回到事物本身”的创作实践中,构建起兼具审美价值与思想深度的诗歌文本。

【作者简介:司念,1988年生,文学博士,安徽农业大学教师。研究方向为中国现当代文学,当代诗歌研究。评论多见于《诗探索》《文艺争鸣》等学术刊物,诗作见于《诗刊》《星星》等诗歌刊物。】