尘封近百年的珍贵信札背后 徐悲鸿与刘半农的一段交往

今年是现代著名画家、美术教育家徐悲鸿诞辰130周年。徐悲鸿的名字在我国可谓家喻户晓,刘半农作为中国新文化运动先驱、文学家、语言学家和教育家,百年前也曾是叱咤风云的人物。鲁迅专门写过纪念刘半农的文章《忆刘半农君》,对刘半农为人处世毫无城府、不圆滑世故,“如一条清溪,澄澈见底”的人品大加称赞。近年来,一批珍贵信札的面世,也揭开了一段徐悲鸿与刘半农之间少有人知的交往历史。

刘半农

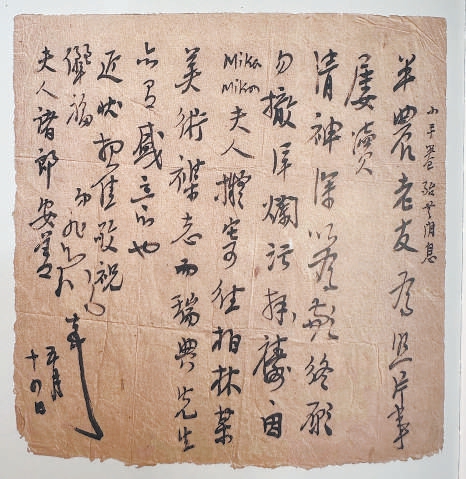

徐悲鸿致刘半农书信之一(1932年5月14日)

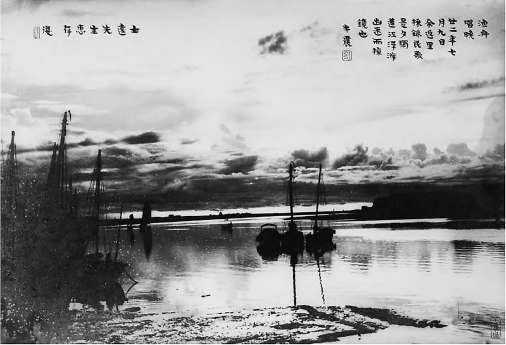

《渔舟唱晚》 刘半农 摄 江阴市博物馆藏

珍贵信札首次披露

江苏省江阴市博物馆收藏着一批刘半农相关信札,共计160余通,均出自刘半农之子刘育伦的无偿捐赠。其中徐悲鸿致刘半农信札有6通,写信时间在1932年4月至8月之间。

第一通写于1932年4月4日:

半农吾兄:

弟于二日抵宁,正是江南春色灿烂时节,苟无沪战,大足娱人。今则人有忧色,城多暮气,不若北平之俱忘为无罣碍也。拙作底片既积存尊处,当受累不浅,惟前所请将全份赠洋人两种,务请饬人办到。又各片中如颖孙交来之《鹅群》及《山水》横幅,均以无光纸为宜,余则足下饬印诸纸均佳。再者,片中之《牛》(横幅三只牛)及直幅《山水》、《鹅群》(直幅)《马》(无树)四种,均恳印五六份寄弟(能多自然更佳),拜祷。内子先弟一日由宜返家,大小无恙。尊书小卷,请勿过长,如颖孙兄者最善,勿亟,衹期在年内交卷可耳。敬候俪福。

悲鸿 顿首

四月四日

夫人诸郎纳福,天华兄嫂并此致念。

据《徐悲鸿书信集》,徐悲鸿于1932年2月12日到北京(时称北平),住在胡适家中。信中“颖孙”即郑颖孙(又写作郑颖荪,1893-1950),著名古琴专家,当时是北京大学教授,与刘半农是同事、好友。

6封信件,从内容看,均是围绕徐悲鸿作品的照片底片需付印展开。1932年10月《悲鸿画集》在柏林和巴黎出版,1933年2月徐悲鸿赴欧洲,先后在法国、德国、意大利以及苏联举办画展。按信内容,结合徐悲鸿请刘半农将他的作品照片印出数份,同时徐悲鸿还在北京、南京奔走的诸多信息,可确定这6通信均写于1932年。

作为摄影家的刘半农

徐悲鸿写给刘半农的这些信,都是围绕洗印照片的事情,这就不能不谈一谈作为摄影家的刘半农。

刘半农(1891-1934)原名寿彭,改名复,初字伴侬、瓣秾,后改半农,号曲庵,江苏江阴县人。刘半农自幼聪慧过人,1907年以江阴考生第一名的成绩考入八县联办的常州府中学堂。辛亥革命时曾任革命军文书,1913年在中华书局任编译员,并在《时事新报》《小说界》等刊物发表40多篇他翻译和创作的小说。1917年,因陈独秀的推荐,被北京大学校长蔡元培聘为预科国文教授,并成为《新青年》的重要撰稿人,是新文化运动的倡导者之一。1920年,刘半农通过考试取得了公费赴英留学的资格,进入伦敦大学学院。1921年转入法国巴黎大学研究音韵学,1925年获法国国家文学博士学位。同年回国后,任北京大学国文系教授,兼任北大研究所国学门导师。

早在求学常州府中学堂时,刘半农就喜爱上了摄影,当时他“买了一个小镜箱,玩弄过一两个暑假”。1923年他在法国巴黎攻读博士学位时,因为失眠严重,“又买了一个小镜箱随便玩玩”,以松弛心思。在留学期间,刘半农经常以他的三个孩子为主要拍摄对象,在临时布置的灯光下为他们照相。照完相后,他就换上红灯泡,请孩子们和夫人帮他一起冲洗底片。他把摄影作为一项业余兴趣爱好,每当巴黎举办摄影作品展览会,他都赶去参观;看到有关摄影的书报,他也时常翻阅。1925年学成回国并在北京大学执教以后,对摄影的兴趣更浓了。据刘半农女儿刘小蕙回忆,她常作为父亲拍摄室外景色的助手,“无论是赤日炎炎的盛夏去颐和园观荷,还是在寒风凛冽的严冬去北海赏雪,我常常为他背摄影箱和三脚架。”有一年冬天,女儿刘小蕙刚放学回家,刘半农就带着她去北海取景照相。他不辞辛苦地一张又一张地拍摄雪景,直到太阳下山以后,他们才踏着积雪回到暖和的家里。

刘半农在从事摄影创作的同时,还研究摄影艺术理论,1927年写成《半农谈影》一书,同年10月交北京摄影社出版。翌年上海开明书店再版发行,影响很大。当时的摄影书刊,大都是介绍摄影技术的,而《半农谈影》比较系统、全面而又通俗地阐述摄影艺术创作理论,成为中国第一本研究摄影艺术的专著,为中国上个世纪二三十年代摄影艺术理论的发展奠定了基础。

刘半农提出了“摄影分类说”,将照相分为写真、写意、照相馆三大类,不同类别的摄影须用不同的法则。“写意”照相,即为民国时期指称的“美术摄影”。他说:“写意,乃是要把作者的意境,借着照相表露出来。意境是人人不同的,而且是随时随地不同的,但要表露出来,必须有所寄籍。被寄籍的东西,原是死的;但到作者把意境寄籍上去之后,就变做了活的。”刘半农的这些观点直接来源于中国传统的哲学、美学思想,中国古代的道家思想讲求“天人合一”,传统诗词和文人画也讲究意境。

刘半农创作了许多构思新颖、技法独特、意境高古的作品,这些作品弘扬了中国传统文化和东方艺术之美,为摄影艺术创作开辟了一条新路,成为具有中华民族特色的摄影艺术。

徐悲鸿着急有原因

在这些信札中,徐悲鸿催促刘半农尽快洗印照片并分送相关人员的急切心情溢于言表,甚至在信中表示希望刘勿“撤洋烂污”(上海俗语,即不地道之意)。徐悲鸿为什么会这么着急呢?

首先,徐悲鸿本身就是急性子。据黄警顽《记徐悲鸿在上海的一段经历》,1915年夏末徐悲鸿来到上海,找到商务印书馆下属的《小说月报》主编恽铁樵,打算为商务出版的教科书画插图以谋生。恽铁樵一开始认可了徐悲鸿的画作,后又告知徐悲鸿,编辑所的其他主持人不同意采用他的插图。徐悲鸿闻言竟然产生了轻生的念头,幸亏黄警顽及时赶到外滩码头将他劝回。

据徐悲鸿写于1930年的《悲鸿自述》,1918年徐悲鸿在北京,通过罗瘿公的介绍找到教育总长傅增湘,寻求公费赴法国留学的机会。因当时欧洲正陷于第一次世界大战,傅增湘让徐悲鸿等待欧战平息,并承诺一旦有机会一定安排。不久之后,徐悲鸿听说教育部拟派遣的赴欧留学生只有朱家骅与刘半农两人,于是又急写信埋怨傅增湘食言。当年11月,一战结束,赴欧留学的机会来了,但是民国教育部总长仍是傅增湘,由于徐悲鸿之前的鲁莽之举,事情几乎没有转圜的可能,后幸亏有蔡元培出面协调,徐悲鸿方才得到公费赴法国留学的名额。

徐悲鸿急切催促刘半农办理画作照片事宜,更主要的是因为他即将在欧洲举办一系列绘画展览。

1929年,刘海粟受教育部派遣,以政府考察员身份考察欧洲美术教育和推动中西艺术交流。他于该年3月16日抵达巴黎,除了被巴黎艺坛的自由氛围所吸引,还对欧洲艺坛看待东方艺术“只知有日本,而不知有中国”的认知深有感触,曾建议从国内刚刚举办的第一次全国美展中选择一二百件精品,与旅法画家作品一起在巴黎协和广场的堡姆美术馆举办中国现代美术展览,以增进欧洲人对中国现代艺术的了解,但终因过于仓促以及经费一时难于筹措而搁浅。

1931年3月,刘海粟受邀赴德国法兰克福中国学院讲演和举办个展,德方反响热烈——德国政府恰于该年1月在柏林国立美术院举办了大规模日本现代绘画展,对东方文化热情高涨,拟再举办中国画展,并愿意与中国政府各负担一半的经费,于是很快组成了中德双方政府级别的组委会,订于1934年2月举行画展。

1931年9月刘海粟回国,其理念和计划得到蔡元培的全力支持。但刘海粟归国之日恰遇“九一八事变”,国难方殷,政府一时无暇顾及艺术之事,所以此事在沉寂了七个多月后才正式提上日程。1932年6月,蔡元培、叶恭绰、陈树人、高奇峰、刘海粟、徐悲鸿等十二人担任柏林中国现代绘画展览会筹备委员,1932年8月6日柏林美展筹备委员会第一次会议在上海成立筹备处,以蔡元培、徐悲鸿、叶恭绰、陈树人、刘海粟等人为常务委员,以蔡元培为主席,开始筹备一切。

在柏林美展筹备委员会第一次会议的次日,徐悲鸿也向身在法国的李石曾致函,力请其促成由徐悲鸿自己主持的巴黎中国画展。结合徐悲鸿致刘半农的前述信札来看,其实早在1932年上半年,徐悲鸿就已经开始谋划并具体筹备自己的欧洲巡展了。

1933年1月28日,徐悲鸿从上海启程赴法国,此后直至1934年8月返回上海,期间先后在法国、德国、意大利以及苏联等地举办画展。而由刘海粟主持的欧洲巡展始终缓慢推进,迟至1934年1月20日才在德国柏林启动首展,之后又于多地巡回展览,最后于1935年7月初返沪,节奏始终比徐悲鸿慢了一拍。

当徐悲鸿结束为时一年多的欧洲巡展,名声大噪,乘船回国并于1934年8月17日抵达上海新关码头的时候,刘半农却已于一个月之前因病去世。徐悲鸿能率先成功举办这一轮欧洲巡展,刘半农无疑也贡献了一份重要力量——这批尘封近百年的珍贵信札,为后人揭示了这不应被人们忽略与遗忘的历史事实。