关于小说《人工少女》的对谈:以温柔的眼光看待整个世界

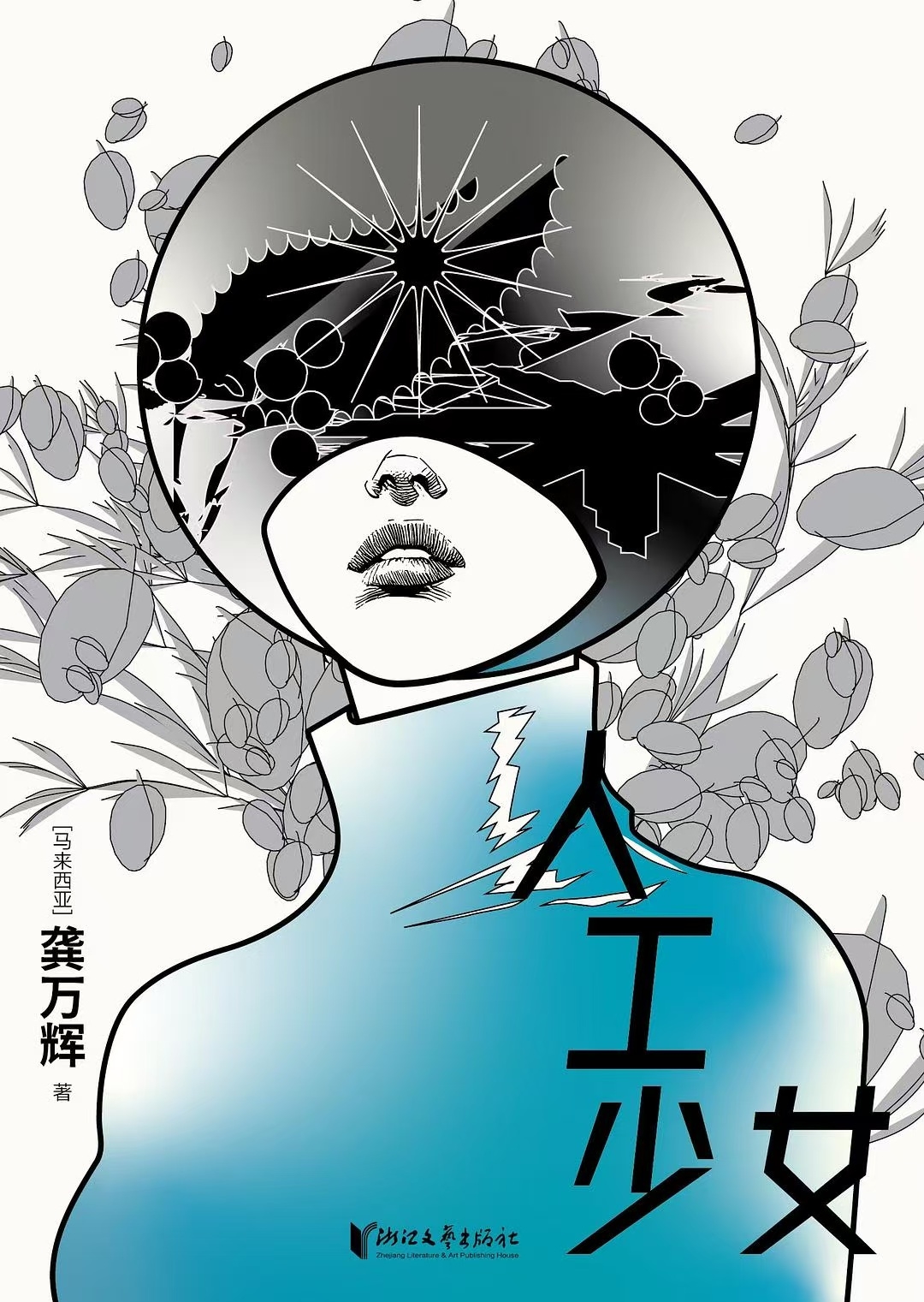

《人工少女》,【马来西亚】龚万辉著,浙江文艺出版社,2025年7月

龚万辉,1976年出生于马来西亚,华人作家。曾获马来西亚花踪文学奖、海鸥文学奖、马来西亚优秀青年作家奖等。著有小说集《卵生年代》《隔壁的房间》,散文集《清晨校车》,图文集《如光如影》《比寂寞更轻》。长篇小说《人工少女》入选2022《亚洲周刊》世界华人十大小说,并获第17届花踪文学奖马华文学大奖

“我想写一个在废墟里寻找意义的故事”

罗建森:您是从什么时候开始写作的?您的个人成长经历,比如小时候的生长环境,以及在吉隆坡和中国台湾的学习经历,对您后来投身文学创作有什么样的影响?

龚万辉:虽然出生在马来西亚,但我从小就在华文语境里成长。我母亲是散文作家,但真正影响我的是中学一起写作的同学。当时学校里有个写作的社团叫“创研社”,社内的同学和老师,会让社员读一些现代文学,也尝试写诗和小说。我很幸运,很早就感受到创作的乐趣。中学毕业后,离开家乡小镇,一个人到大城市,生活中有很多需要去适应的,却也感受到城市的便利和信息的潮流。我常常整个下午待在书店里看完一整本书,当然是为了省下买书钱。20世纪90年代末,村上春树的小说很红,我对其中超现实的情节特别着迷。也读了马尔克斯、卡尔维诺的译本,走进了魔幻写实的世界。此外,骆以军、袁哲生、邱妙津等作家都在那时出版了他们的第一、二本书。他们的作品都影响了我对小说的观念,不论小说技巧或创作形式,为我打开了一扇扇不同的窗。

对了,那段时间,文学和艺术创作都流行起了“后现代”。为了搞懂这个名词,囫囵吞枣读了一些翻译拗口的评论书,但最后好像也没真正搞懂。

罗建森:《人工少女》讲述了一个未来世界的父亲,带着人工女儿在城市废墟中穿行并不断回忆往事的故事。这个故事的灵感来源和创作契机是什么?

龚万辉:有一天我在读本雅明的《历史哲学论纲》,读到他评论保罗·克利的画作《新天使》:“她凝视着前方,她的嘴微张,她的翅膀张开了。人们就是这样描绘历史天使的。她的脸朝着过去。在我们认为是一连串事件的地方,她看到的是一场单一的灾难……天使想停下来唤醒死者,把破碎的世界修补完整。可是从天堂吹来了一阵风暴,它猛烈地吹击着天使的翅膀,以至她再也无法把它们收拢。这风暴无可抗拒地把天使刮向她背对着的未来,而她面前的残垣断壁却越堆越高直逼天际。这场风暴就是我们所称的进步。”

我觉得本雅明所描述的“新天使”,其实非常科幻——她是超然于人类的。她一个人站在文明的废墟之上,想修补这个世界,面对越堆越高的废墟却徒劳无功。

这个天使的形象,就是我想要写一个“人工少女”的契机。在这之前,我原本就正在构思一个灾难之后的废墟世界。我想写一个在废墟里寻找意义的故事。而动笔写“第一个房间”的时候,人造人的概念——莉莉卡将以人工方法制造出来的想法已经成形。莉莉卡将是超然于人的存在。她就是我们时代的“新天使”。她或许没有寿命的限制,而终究看得到时间的业力。

走进不同的“房间”

罗建森:很多读者估计会将《人工少女》划入科幻文学的范畴,但读来就会发现,小说舞台虽然设置在未来,但它并不属于未来,而是被“困”在过去。时间不断流逝,记忆却在不断回溯。您为什么会选择这种反差的叙事方式,想要传达一种什么样的时间观?

龚万辉:我想《人工少女》并不能算严谨的科幻小说,我只是借用科幻小说常见的元素来写这部小说,反而得到一种任意虚构的自由。

《人工少女》对时间的表现和理解有一个设置,那就是“空间就是时间”。空间会留下我们居住过的痕迹,每一个房间都充满了时间的故事。若我们待得够久,空间甚至会变成我们内心的模样,反之亦然。也就是小说中提及的,我们所在的空间就是我们的“容器”。

相对的,时间也可以是另一种空间,时间就是房间。小说的角色常常困在某个时间点里走不出来。所以故事中对过往时间的追溯,常常就是走进不同的房间之中。

罗建森:小说中的莉莉卡,既是“我”的人工女儿,是“我”唯一的陪伴者和倾听者,也是世界最后的希望所在。莉莉卡有什么人物原型吗?您在小说中多次提到绫波丽,绫波丽是您理想中莉莉卡的样子吗?

龚万辉:我在小说中提到绫波丽,是希望读者有一个参照,可以想象人工少女莉莉卡的样子。莉莉卡和绫波丽当然有很多契合的地方,她们都是人造出来的女儿,没有自己的成长记忆,所有情感都是后天学习的。

我想,莉莉卡首先必须是一个少女。从文艺复兴时期开始,甚至从古希腊罗马时代留下的雕像来看,艺术家经常以少女作为创作的主题,以至于当我们想象神话中的女神时,脑海中也都是少女永恒无瑕的形象。当然,日本文化中有无处不在的对少女的各种遐想和凝视。最经典的情节呈现在川端康成的小说《睡美人》里。

罗建森:小说中设置了十二个房间,各有其主要角色和情节,且互相紧密关联。您在构建这些房间时,有什么样的想法和考量?

龚万辉:《人工少女》是我第一部长篇小说,在此之前,我只写短篇小说。《人工少女》中十二个房间的设置,其实是非常接近短篇小说的写法的。

在原本的构想里,《人工少女》可能比较接近公路电影,父女二人一直在路上追寻答案和救赎。但一面写,一面调整,到后来才确认时间的回溯必然不会是线性的。回忆和未来、梦境和现实,可能是同时发生的。小说的时间似乎以一种前进一步、倒退两步的方式运行。它不再指向一定的方向。那十二个房间组成的钟面,指针是可以任意指向其中一个房间的。相连的人物和情节,把不同房间串接起来。当然,这样的表现形式也带来了故事的破碎和不完整。但我反而愿意以这样的方式去写这本小说,因为在时间废墟里留下来的东西,原本就应该是零碎不堪的,等待我们慢慢拼凑起来。

马华文学是流动的

罗建森:提起马华文学,我们通常都会想到“雨林”以及与之相关的一系列意象。《人工少女》的雨林生长在城市的裂隙之中,城市破落衰败,植物和动物却重获生机,作为新的生命在地球上延续。对您而言,这种对自然的书写意味着什么?

龚万辉:我有时也会忧伤地想,我辈作家必然再也写不出像张贵兴那样生猛、情节繁复的雨林小说了。那不是我可以掌握的题材。然而我还是在小说中加入了雨林景观的部分,可以说是对前辈的一种回应。

雨林在城市发展中渐渐消失,当雨林不再是生活场景时,我们对雨林反而可以有更多想象。在我的小说里,雨林接近虚构,它变成了城市中心的监狱墙上的一幅巨大、绵长的壁画(这倒是真的)。我相信“雨林”在马华文学中不会真正消失,或许它会转化成不同的样子,容纳更多大胆的想象。可能到最后,雨林会不会脱离了写实和历史,而变成马华文学的想象的共同体?

罗建森:黎紫书在序言中写道:“龚万辉的写作,与中国读者一般知道的马华作家是如此不同。他代表的是马华文学的另一个向度。”您怎么看待这一评价?

龚万辉:或许很多读者对马华文学仍带有刻板印象,但我觉得,马华文学其实一直都是一个流动的词。

因时代变迁,早期马华作家重置了自己的身份认同,连带改变了创作主题和关怀方向。上世纪七八十年代,它从写实主义向现代主义演化;而在90年代至今的城市化、全球化的发展浪潮下,作家从历史叙事和南洋书写,转向个人本位的内向书写……

所以我觉得,我并不能真正代表马华文学的另一个向度。我只是书写个人经验,只是看起来在题材选择和表达方式上有些和前辈们不一样。我们可以从同时期各个马华作家的作品中,看见马华文学的各种关注、不同的面貌和表现形式。或许读者会发现,马华文学好像渐渐无法用单一的方向、题材或形式去描述,正因如此,马华文学还是值得期待的。

罗建森:同样是黎紫书谈到的,“他总是在书写中用水彩的笔触削弱死亡的终极性,不把它处理成人生的终结,而让它成为这世间另一种形态的诞生……那些‘据闻’已经死去的人,终会在街头巷尾再次出现”。为什么选择用偏向魔幻现实主义的方式,来处理书中人的命运?

龚万辉:《人工少女》里的各种伤害、死亡和末日,后来都不是最终的毁灭,而是转化成另一种样子。所以婴孩化为野猪崽子、手上的伤痕化为蝶,一座城市被人类遗弃后反而绿意盎然、生机勃勃。

现实当然常常是残酷的,所以写小说的时候,在面对死亡这样绝对、巨大而沉重的主题,能不能用另一种方式去理解和表达它?或许这就是创作者源自内心的一种“不忍”。

我很看重小说中被允许的虚构。甚至我觉得,虚构就是小说创作的一个目的。我在小说里采用了许多魔幻的情节,其实就是为了提醒读者看见虚构的部分。我觉得小说必然要创造出和现实不一样的时空,这个和现实之间的距离感,就产生了小说的魔力——现实是可以被重组的,现实是可以允许我们从退一步的距离去面对的。所以,每当小说进入魔幻、超现实的部分,才让原本的孤独、伤害和死亡,变得可以被注目和被理解。

文学让我们看见彼此

罗建森:在中国,有研究者把您和黄锦树、黎紫书、张贵兴等马华作家一起纳入“新南方写作”的研究范畴。您怎么看待“新南方”之“新”?

龚万辉:“新”当然是一个相对的词,它有没有与之相对的“旧”?或许因为念过美术系,接触了漫长的艺术史,从文艺复兴而至印象派,现代艺术各个流派的主张、新思潮的诞生,常常让我觉得,新和旧并不是一种互相取代的关系,而是在原有的创作体系之中,提出开创性的、新的思考方向。所以,“新南方”的“新”,仍应该立足于南方的特色,以不同视角去看待我们共同身处的时代。

罗建森:您之前参加了“中国文学新浪潮”海外推广系列活动,其间还和中国作家龚万莹成功“认亲”,也是一个有趣的故事。在和中国作家的交流过程中,您对中马两国文学创作的异同产生了哪些新的看法?

龚万辉:我和万莹的相遇,其实并不是因为远亲关系,而是因为我们在不同时间接触到了彼此的文字,而对这个跟自己名字相像的作者产生了无比的好奇。万莹说,恰好我们的名字里都有光。我觉得她说得真好,是文学的光让我们远远地看见彼此吧。

所以一直以来,我都希望看到不同地方的华文文学,仍保留着彼此的异同。虽然都用华文创作,但语言上的杂质,那些没有被规范的用字,正是这个“有点儿不一样”的部分,才让我们看见彼此。

我这趟中国之旅,走了一遍福州、泉州和厦门,也能稍稍感受到南方城市那种不同文化的混杂和相融。这可能和马华的多元也很像,我们甚至有相通的方言,但实质上又可以清楚看见彼此在创作上不同的特点。

罗建森:在您看来,今天的马华文学发展的可能性有哪些?

龚万辉:马华文学的场域很小,本地读者也很少,它甚至不属于马来西亚国家文学的一部分,但相对的,它似乎也拥有了一种不被关注的自由,有点野生野长的感觉。我相信,只要新一代马华作家还在写,它就一定还有发展空间。一直写下去,努力被看见。而选择以华文写作,就不要画地自限,不要拘于马华本土,而要相信自己的作品是可以连接整个华文世界的。

罗建森:接下来您有什么新的创作计划,会比较关注哪些题材?

龚万辉:我在创作《人工少女》时,挖掘出了老家和小镇上的一些故事。《人工少女》里写了一部分,但它似乎还可以延伸出更多枝节,值得写一写。我正以此构思下一部长篇小说,但现在一切都还没有成形,只希望下一本作品的表现方式有别于《人工少女》。

罗建森:最后想问一个比较个人的问题:如果有一天,您真的身处在《新世纪福音战士》所描绘的世界,会选择发动“人类补完计划”吗?您觉得“心之壁”是否需要被打破?

龚万辉:我觉得此时此刻,所谓的人工智能、大数据模型,将所有人的生活、思绪上传到看不见的云端,集中在巨大的数据培养槽里头,不就是《新世纪福音战士》里“人类补完计划”的某种类同的呈现吗?

我在90年代网络初兴的时候,曾经相信网络是乌托邦那样的存在。如今在大数据时代,在人工智能时刻企图模仿人类创作的年代里,我反而格外珍惜个人的存在和个人记忆,那是唯一不能被取代的吧。所以,我不再相信“人类补完计划”,但我仍然相信人与人可以努力地相互理解。我们可以保有自己的“心之壁”,但与此同时,我们也可以拥有一颗同理之心,用温柔的眼光去看待这个世界。