《火花》2025年第8期|周涛:小城闲笔

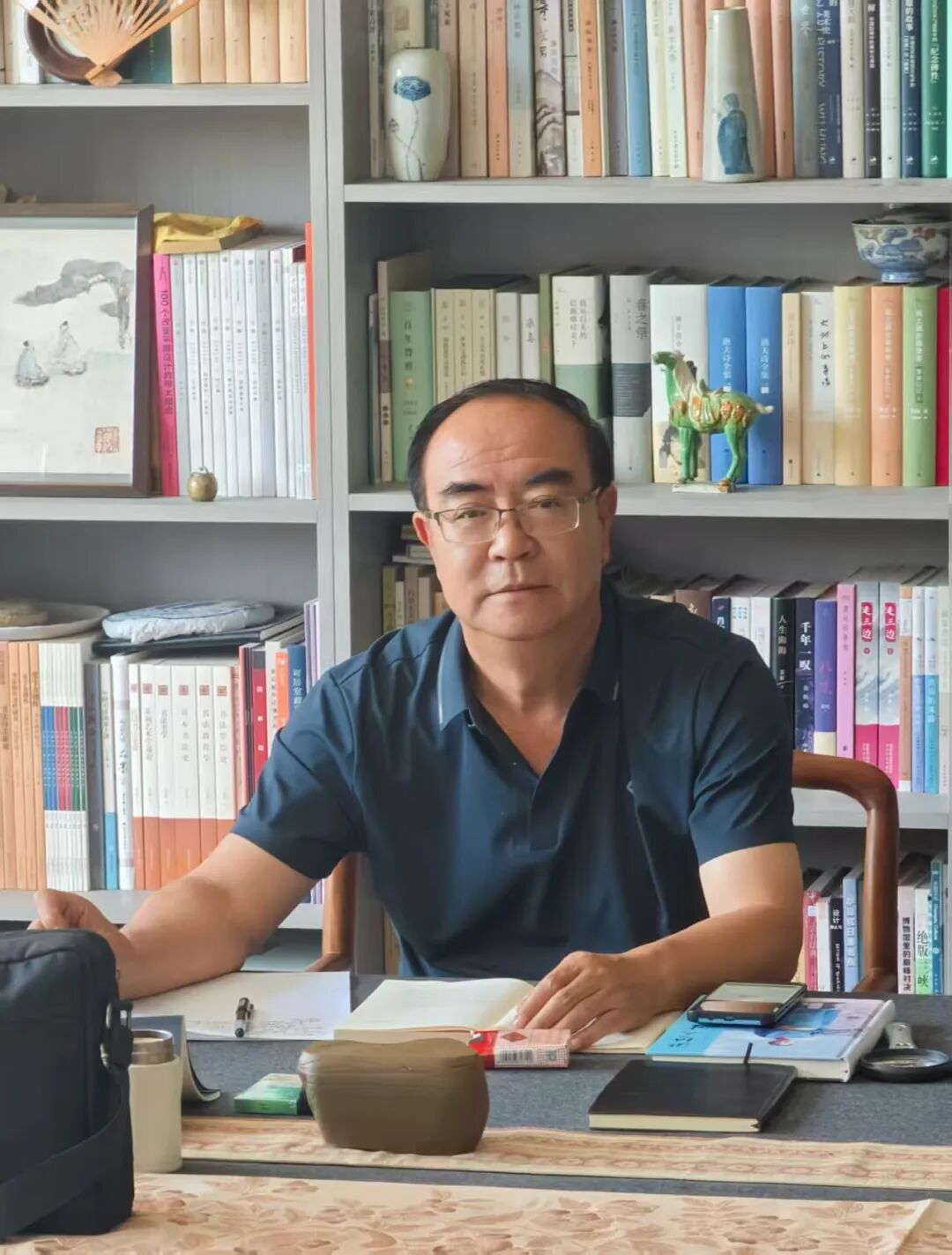

周涛,内蒙古包头市人,中国作家协会会员,内蒙古作家协会会员,先后在《天津文学》《鹿鸣》《东方文学》《散文百家》《作家天地》《合肥文艺》《人民日报》海外版等报刊杂志发表散文一百余万字,作品入选《包头文学作品选》《阴山下》《西口实录》等书籍,出版个人散文集《乡愁百味》《萨拉齐老故事》等。

一

离开故乡四十年,也在小城居住了四十年,而且注定在生命结束前还会居住在这里。

从小就向往“楼上楼下,电灯电话”的生活,这海市蜃楼般的理想有几个乡下人可以实现。我的祖辈血液里流淌的都是土地的质朴,所以当我离开村庄去过城市生活时,祖辈们都认为这是家族里亘古未有的开天辟地的大事件。

我要去的小城,历史并不厚重,建城还不足三百年,所以有时和一些外地文友谈论小城的历史,便有一种尴尬。即便有一些关于小城的说法,也是道听途说的牵强附会。比如孟姜女哭长城、花木兰替父从军、昭君出塞、文姬归汉,以及乔家大院创始人乔致庸在此卖豆芽发财等故事。其实,据县志记载,清光绪年间小城才有了行政建制。

我到小城学习工作是上世纪八十年代,正是百废待兴之际。小城基本保持原貌,只是城墙和城门在大炼钢铁的年代作为炼钢炉被毁。小城不大,十字街是小城的中心,由此东南西北各一公里便覆盖了小城的全部。十字街的中心有一口井,圆形的石头井口,边缘有东南西北四道深深的辙痕。现在的居民都是晋陕走西口的后裔。小城经历过太多的战事和沧桑,辛亥革命、军阀混战、抗日战争无一幸免,这倒是有史可考。

初至小城的那个秋日,我背着装满期望与不舍的行囊,一辆洒水车从身旁缓缓驶过,拖曳出潮湿的气息。我突然想起《空城计》里诸葛亮的唱词:“西城的街道打扫净,早预备下美酒羔羊犒赏你的三军,你到此就该把城进,为什么犹疑不定,进退两难为的是何情。”街道两侧是低矮的土坯房,只有一个电影院是两层,成为小城的地标。满心期待的“楼上楼下”并未出现,失落与对亲人的愧疚在心中蔓延。

初来乍到,正是青春萌动的年龄。那时街上流行喇叭裤,男孩子们喜欢留长发,我也入乡随俗。每当在街道上行走,也有左顾右盼的冲动,戴着父亲赠送的东风牌手表,故意露在袖口外,这种招摇一度让我兴奋迷失。几乎每一条街巷口都有录像厅和歌舞厅,发出了禁止多年的靡靡之音。打架是常有的事,就在歌舞厅门口,木棒和酒瓶满天飞。骚动成为那个年代独特的共性。在涌动的大潮中,电子手表、贺年卡、封面花哨的各种磁带成为紧俏商品。时代的浪潮裹挟着小城,也裹挟着年轻的我。

为更好地融入小城,我在一条偏僻的巷子里租了一间不足十平方米的小屋。因为租金极少,节省的工资可以满足远高于农村的消费。大院有十多户人家,除了院里人,没有多少外人进出,仿佛被世界遗忘。整个巷子尘土裸露,墙上满是治疗各种疑难病症的广告,像丑陋的牛皮癣。

在小院里,我是最受欢迎的外来者,因为我是他们中唯一上班的人。踏入小院,东南角有一棵百年老槐树,成为交错的晾衣绳的一端,衣物在风中轻舞。四合院的房屋紧密相依,斑驳的墙壁诉说着岁月的绵长。我租的西屋不大,只有一扇窗户,透进一缕微光。邻家小妹在门前种了一些花,开得绚烂无比。每天傍晚,小妹都会在花前踟蹰。李大爷会邀请我和他一起喝茶,暖了胃也暖了心。下雨的日子,大家会帮我收衣服。逢年过节,小院更是热闹非凡,你家的饺子,我家的汤圆,分享的不仅是美食,还有生活的点滴。在这个小小的院落里,没有城市的疏离,只有邻里的情谊。

出租屋居住了五年,我常坐在西屋低矮的檐下,看一只黑猫在煤堆上翻捡垃圾。某个寒夜,我裹着棉被读《平凡的世界》,听得一个醉汉在巷尾撕心裂肺地号哭。那声音穿过纸窗,竟然与书中向前的号哭诡异地重合。三百年,于山河不过一瞬,与芸芸众生却不知翻转了多少命运。

二

小城开始发生变化,零星的楼房从平房区长了出来,整个小城都在仰望中颤栗。我渴望逃离出租屋,但积攒了几年的工资尚不够房价的一半。不敢再胡乱花钱,省吃俭用熬到第三年,东挪西借,终于有了属于自己的小楼房。乔迁新居的那天,我为小院里的人们挨家逐户送去糖果,几个老太太落泪相送。邻家大嫂用自己的缝纫机为我缝制窗帘,哒哒的声音记录着正在消逝的手工时代。那只黑猫蹲在煤堆上,金瞳里满是温柔的光亮。

新居在五楼,是当时小城最高的楼层。“楼上楼下,电灯电话”的梦想终于实现。新居的阳台正对着小城后面的青山,抬头便可看见深蓝色的山体,我对它一直有一种虚幻的感觉。现在,它就安妥地放在那里,让我心里踏实。

零星的楼房被成片的平房包围着,鹤立鸡群。我喜欢站在楼顶俯瞰小城,才发现城市原来是由一个个比邻的村庄组成,只是用不同名字的街巷分割开来。也有好多次眺望家乡的方向,但故乡的影像已经被小城里的柴米油盐折磨得支离破碎。

居住在楼房里的都是年轻的上班族,都一样奔波在各自的轨道上。他们怀揣自己的秘密,矜持、防备、言不由衷,冷漠让邻居们隔开了距离。在封闭狭窄的楼道内,彼此接近交流的机会应该很多,但事实是他们全无联系,像路人一样陌生。楼下几乎每天都有交流,大多起源于不断发生的事故或故事。比如底楼下水道被堵,婴儿夜半啼哭,自行车占了楼道,楼下菜园的菜被偷。又比如,谁家的女人不在,男人又领回一个女人,谁家的女人叫床,楼下的男人喝酒打老婆等。鸡毛蒜皮的小事被无限扩大,结果当然是两败俱伤,一地鸡毛,从此更是老死不相往来。我向来自卑,从不参与其中。但他们从来没有放过我,私下里议论我没有城市人的样子,说话另类。为此我常常想起故乡和小院,满心都是对未来的惶恐。

到现在我也不会承认小城是我的故乡,甚至连第二故乡也不能认同,因为小城里的一切与故乡的一切大相径庭。虽然小城也是由一个个村庄里的人组成,但城市仿佛有自己的面具,只要戴上它,不管你是何种身份和背景,都一样表现出只有城里人才有的特质。而这种特质的核心就是你是你,我是我,那种事不关己的漠然我无数次地学习,但都不能得心应手地去运用。

进入九十年代,大片的平房区被拆,小城的楼房如雨后春笋。机修厂、水泵厂、化肥厂,小城里不多的几家工厂停产。老副食加工厂门口的剪纸店关门歇业,机修厂旁边的自行车修理铺改为摩托车修理店,曾经的剧院和体育场被夷为平地,逼仄的街道正在变宽,摩托车的轰鸣声喧嚣在大街小巷。透过结霜的玻璃,我看见政府大院门前嘈杂的上访人群,也看见推土机正将老戏台的雕花梁柱推倒。

曾经居住的平房大院也盖起了高楼,我想起那棵老槐树。无数次的伏案间歇,我在小院漫步,听鸟鸣啁啾。如今它被铁齿啃噬,我仿佛看到断口处渗出的琥珀色的树泪。院子里的老住户就地搬进楼房,但他们没有一点高兴的样子,抱怨牛马驴骡无处圈养,犁耧锄耙无处可放。小城中许多传统美好的事物正在消失,碾米坊关门,剃头铺还在苟延残喘,许多人为吃上一口地道的胡麻油而奔波于乡下。下岗工人失业,无数的农民工涌向小城,小城在日新月异中开始茫然无措。

三

对于每一个家族来说,有留守故乡的,也有外出闯荡开疆拓土的,但让老人留守成了无奈之举。那些离开故乡的年轻人,像被鸟雀携带的一粒种子,注定会在某一个地方生根发芽。随着时间的流逝,故乡对这些人的后代来说已无任何意义,也只能把他乡认作故乡了。

而我的故乡只有一个,那个我离开后正在逐渐被掏空的地方。故乡在我的身上刻有深深的烙印,就像小城人鄙视我的方言一样。虽然我努力模仿他们,但浓重的乡音很快就会露出马脚。回想在故乡的十几年里,我和父母、姐姐们生活在一起,那短暂的日子是一生中最幸福快乐的时光。现在想,和至亲骨肉相处的时间,在生命的长河中居然是最短的一段。此时,真实的故乡只是个影子,而精神的故乡却愈发真实,在我受到伤害时,像一束光,照亮我的生活。

我喜欢下班后独自在小城转悠,老旧的街巷,包浆的古树,傍晚夕阳下飞过的麻雀,这些充满烟火气的景象,即将被历史的车轮卷入时光深处,三百年的小城也将成为记忆中的珍藏。

十年后,我进入官场,虽只是个小科长,但在不到十万人的小城中也算得上出众。可我居住的楼房开始显出萎靡和破败,楼道龌龊,楼梯污黑,扶梯落满灰尘,这与我的“地位”极不相称,囊中羞涩之下只能相信时间会解决一切。

新世纪的钟声敲响,小城一夜之间被人们称为旧城。小城是从历史上长起来的,而新城就从旧城的子宫里快速孕育,几乎没有经过十月怀胎的漫长等待便沿着东西南北街的尽头延伸出去。随着四肢的伸长,名不见经传的小城迅速“长大成人”,而旧城则像生完孩子的女人,羸弱到不忍细看。

新城的建设像一部正在上演的4D电影,五光十色,令人目不暇接。小区的档次越来越高,物业服务越来越好。我把旧楼卖给一个打工陪读的家庭,刚好够买新城楼房的首付,然后又迫不及待地挤入银行贷款买房的队伍中。四十岁时,终于住进新城的高档房子。旧城成了农民工和陪读家庭的聚居地,也留下一批风烛残年的老人。

新小区绿化不错,虽然没有名贵草木,但也绿意盎然。可好景不长,没过一年,那些草坪便被破坏,取而代之的是各自为政的白菜、大葱、韭菜、西红柿、黄瓜,那些黄花、玫瑰、栀子花没等绽放就被人烹调而食。世俗的功利改变的是万物的美好,改变的结果只有空虚和失落。

我依旧喜欢往旧城跑,在旧城的广场上,看旧城的“遗少”们趿着拖鞋跳交谊舞,舞伴多是陪读家庭的媳妇们。她们穿着各种已经过时的“时髦衣服”,戴着廉价的耳环和手镯,当然更多的是素面朝天。她们不仅仅想在快乐中打发时光,也想在落寞中追求生命的价值,虽然笨手笨脚,却学得认真。路过剃头铺,门口依然支着油黑的竹椅,老店主擦拭着掉了漆的招牌,铜盆里盛着半轮落日,它居然还在顽强地坚守。老人以为我要剃头,剃刀在帆布带上霍霍作响,恍如古老的童谣。时光在旧城的街巷上显影出奇妙的组合,LED显示屏下是用土灶卖烧饼的人,超市的向阳处摆着几个算命摊。

四

新城和旧城虽然界限分明,但人们还是为自己的需求在新旧城之间穿梭,旧城的老商业还在延续,修锁配钥匙、传统美食、廉价的蔬菜都吸引着新城人。比如一碗面食,旧城五元,新城七元,旧城的白菜运到新城价格便翻番。流动是新城的特质,显示了它的鲜活。旧城的人们也往新城跑,年轻人去酒吧、大排档,老年人去公园,给新城的子女看孩子。其实新旧城血脉相连,新城是旧城的孩子,旧城虽然容颜已老,但永远是新城和蔼可亲的根。

更多时间,我投身于公务,像蜘蛛一样不停地编织,而网住的东西没有任何意义。其中盘根错节所耗费的精力,真不如农民种出来的一粒粮食更有价值。地位固然光鲜,也有实惠所得,但工作的烦琐教条却令人麻木生厌。我已习惯开会,后来甚至有些依赖,似乎只有开会才可以解决问题,实际上大多会议是把问题传给下级。干了二十年的科长后,也想急流勇退,怎奈不舍斗米和丝绢,只能继续在浑浊中前行。后来才明白,曾经希望的成熟和成功,不过是对纯真和初心的背叛。

返乡探亲的次数越来越少,是因为故乡让我牵挂的人越来越少,每次停留的时间也仓促短暂。旧时记忆里的人好多不见了踪影,他们已经被时光裹挟而去,都到了村庄外的坟村。父亲把爷爷奶奶送走,我把父亲母亲送走。我发现村庄变老了,最深刻的感受就是离开村庄不再是光宗耀祖的事,而成了一种耻辱。老人们在广场、树荫下攒堆,试图抱团驱散孤独。他们各自沉默,像一尊尊凝固的雕塑。故乡再也回不去了,我想,这里的土地和房子终将与我再无关联,故乡也不会再有我的任何痕迹。当我在高楼和灯火中穿梭时,故乡和家族大概早已忘记那个曾经让他们引以为傲的孩子。

新千年的第一个十年,我终于退休,逃离了会议、出差。回首一生背井离乡的奋斗,离开亲人、抛弃故乡,干着无关紧要的事,说着言不由衷的话。想起那些在故乡安身立命的族人,他们喜欢把自己称为草民,他们没有宏大的理想,也不拘泥于世俗规则。他们与草木交谈,在清风明月中聆听虫鸟呢喃,把荒芜繁杂的生活打理得简单而充实。坦荡潇洒一辈子,卑躬屈膝也是一辈子,可自由快乐的灵魂,永远比物质上的丰盈更加珍贵。

“醒悟”的释义是,觉醒明白,在认识上由模糊而清楚,由错误而正确。而我更相信那些草民们的解释,醒了也便误了。误便误了,醒着就好,至少能看清生活的本来。

如今焕然一新的小城,阳光可以照亮每一个角落。

我站在重新修复的北门楼上,浩瀚的星空清澈辽远,月光如银,洒在小城,宛如一幅淡雅的水墨画。极目远眺,新城的灯火辉煌,旧城也被点点星火环绕。这时候盛夏的晚风吹过,望着故乡的方向,我仿佛听到老牛的一声长哞,然后是犁耧锄锹的碰撞声,穿越三百多年的时光,悠悠传来。

小城的变迁是时代发展的必然,成长总要付出代价,而付出的结果,就是让故乡和小城的灵魂永远保持鲜活,就像生命在磨砺中愈发坚韧,在岁月里愈发醇厚。