重读《雪落在中国的土地上》:危机时刻的诗学政治及其革命转化

原标题:危机时刻的诗学政治及其革命转化——从《雪落在中国的土地上》说到《吴满有》

摘 要 作为艾青经典化程度最高的诗作之一,《雪落在中国的土地上》的美学特征和主题旨趣已然是某种文学史“定评”。重新考察艾青对此诗创作背景——“国民党内投降派又主张和谈”——的明确指认,有助于进一步调整文本细读的方向,从具体的诗学机制特别是人称形式着手,把握艾青在与“同时代人”的互动中,因应危局、重构中国形象、强化中国认同的诗学政治实践。这一实践的潜能和限度,提示我们进一步追踪艾青此后的诗学和创作主体转化。在《在延安文艺座谈会上的讲话》和延安文艺体制转换的历史背景中,艾青20世纪三四十年代的形式探索所彰显的中国革命及其文艺实践的激进性和“未完成性”,最终可以在改造文艺生产关系的意义上予以把握。

1944年,艾青与蒙古族劳模索木尔在延安合影

1937年6月,艾青为谋生计,携怀孕的妻子张竹如辗转至杭州蕙兰中学任教。不久,七七事变爆发,战事和家事的双重压力令他疲于奔波,在此后三个多月未有诗歌创作。期间,艾青在和胡风的通信中表明了前往武汉的意愿,并于11月中下旬抵达武汉。在胡风等人的帮助下,艾青暂住武昌艺术专科学校[1]。12月28日晚,艾青自内迁以来初次动笔作诗,写下《雪落在中国的土地上》,1938年1月刊载于《七月》杂志。此后,《雪落在中国的土地上》成为艾青“经典化”程度最高的诗作之一,于抗战期间广为传诵,并广泛收录于各类选本、教材,不仅“定格”了艾青在文学史上的形象,也经由文学生产、传播和教育机制,参与塑造了不同代际文学读者对中国新诗面貌的基本体认。

不过,文学经典的创生和变易,或许可视作意识形态争夺战的暂时结果,而20世纪中国的时势移易乃至几经断裂,使经典的沉浮常常随历史板块震荡,在诸种意识形态交锋、纠缠和力量对比的消长过程中,呈现为某种难以“完成”因而也拒绝被宣判终结的独特面貌。在这个意义上,经典或“过时”的文学文本,其形式政治的解码、转码和重新铭写,常常在新的时代语境下被遮蔽。

对于《雪落在中国的土地上》,既有研究充分开掘其美学特征和主题旨趣,在艾青个人创作脉络和抗战诗歌的整体图景中,赋予它特殊的文学史位置。在此基础上,本文尝试将该诗进一步放回到20世纪30年代中后期左翼批评话语建构和文学实践的动态图景中,从具体的诗学机制特别是人称形式着手,考察艾青在与“同时代人”的互动中,因应危机时刻的历史局势、展开诗学政治实践的具体方式,并从这一实践的潜能和限度出发,进一步勾连艾青三四十年代的形式探索,尝试在更长时段的历史视野和中国革命内部,把握诗人主体、诗歌形式与中国革命的政治实践之间相互敞开的辩证运动过程。

一、“新现实”与作为中介的新诗

1939年,在第二战区文化抗敌协会任职的左翼青年胡采撰文评论艾青近作,其中着重讨论了《雪落在中国的土地上》一诗:

在《雪落在中国的土地上》这首诗中,诗人是采用了镜头式的手法,从开始申述自己的苦难起,接着插入了几个血的短曲:失掉了自己的家——那幸福与温暖的巢穴,失掉了男人的保护,受尽了敌人刺刀戏弄的少妇;那在寒冷的夜晚,蜷伏在不属于自己的家里的年老的母亲们;以及那失去了肥沃的田地,失去了饲养的家畜而生活在绝望的污巷里面的无数的土地垦殖者。诗人是一个画家,在这首诗里面就表露了他显著的画家的才能。这才能使诗所刻画出来的人物更酷肖,更真实,诗所洋溢着的感情更丰富,更动人。诗人这一优良的特质,是中国所有现代诗人所不及的。[2]

在对艾青的创作技法加以激赏后,胡采转而强调,中国人民已经找到了“走向光明和解放”的路,诗中着力呈现的“苦痛与灾难”不再构成“现实”的主要面向,因此,诗歌创作不应局限于对黑暗本身的描摹,而应当在“光明与灾难的接壤处”,“透过灾难而抓取那新生的光明”。围绕艾青的“北方”题材诗作,他进一步指出,诗中弥漫的忧郁情绪固然透露出诗人在抒情方式上“自然流露”和不矫饰的优长,却也造成对文艺“倾向性”的遮蔽,存在滑向自然主义的危险。由此,他着重辨析“事实”与“真实”,强调只有在对“事实”进行“现实主义和革命浪漫主义”的透视中,“真实”才能产生[3]。暂且不论胡采对政治局势的判断恰切与否,在他所阐发的文学观念中,“真实”不是不加拣选地再现经验世界,而是通过聚焦典型,把握和呈现历史发展的“客观”进程,并作为意识形态力量,自觉推动这一历史进程的涌现。上述文学观念源于经过“转译”的历史唯物主义,“真实”“真理”“客观”“本质”等概念,来自对生产力和生产关系的矛盾运动状况的具体分析,以及在此基础上生成的对阶级斗争局势和意识形态战略的总体把握。在这个意义上,诗人看似自然流露的忧郁情绪作为经验“事实”,与批评者所吁求的历史“真实”构成了紧张关系。

1940年,冯雪峰撰文讨论艾青和柯仲平的近作。针对有些评论家认为艾青诗歌以象征派的“感觉方法”及其对应的形式和语言特征为支撑,即认为内容和形式在艾青诗歌中实现了有机统一,冯雪峰以《他死在第二次》为例予以反驳。他指出,这首诗的征候在于“思想的客观完整性与表现形式的支离散漫性之间的矛盾”,所谓“思想的客观完整性”,是指作为诗歌题材的农村战士及战争、土地和个人命运的复杂关系,本身具备通向“客观典型”的潜能,但“旧形式”的残留阻碍了“客观典型性的到达”。冯雪峰将上述征候视为“新要素”与“旧形式”斗争的历史过程的诗学表征[4]。冯雪峰在文中频频使用的“客观完整性”“客观典型性”等概念与胡采着重辨析的“真实”概念,都内在于马克思主义的典型理论,特别是来自苏联、以社会主义现实主义为枢纽的文学方案。

而艾青初登文坛时,对他大力推介的胡风虽主要从正面立论,但同样在上述问题结构中展开表述。胡风指出,艾青早期诗歌时而沉溺于“永远挣扎”的情绪,缺乏对“具体的压迫或反抗”的揭示,而《透明的夜》则透露出“另一视角和心神”,诗人虽尚未明确指示出远景,但这种“健旺的心”是“潜在大众里面”的。因此,胡风认为艾青在中西象征派诗歌技法的影响下“偶尔”出现的“格调的飘忽”,最终将被“心神底健旺”所溶解[5]。胡风瞩目的“心神”与“格调”的张力,呼应了冯雪峰指出的“思想的客观完整性与表现形式的支离散漫性之间的矛盾”,而对历史远景的吁求,同样关联着辩证唯物主义和历史唯物主义的理论及据此展开的革命文学实践。

可以看到,从20世纪30年代中期起,围绕艾青诗作,左翼批评家关注的核心问题相当集中,艾青也在对诸种批评话语的吸纳、论辩和抵抗中调校着自身的政治和文学观念。有研究者指出,艾青成长为诗坛中坚力量的过程,始终伴随着左翼文坛和其他政治、文学势力对他的争取[6]。如果将问题进一步历史化,那么左翼文坛和艾青之间并非简单的争取/被争取的二元关系,左翼文坛同持有其他政治、文学倾向的知识分子之间也有多种历史可能。特别是自1936年起,随着“左联”解散和战争局势的变动,新的政治格局、文坛格局和文学体制均处在错动、分化和重组的动态过程中,艾青及其“同时代人”也不同程度地被一个整体性的问题结构牵动,即如何在全面抗战的“新现实”中,重新界定中国革命的动力、性质、主体以及路径,进而据此展开政治、文化和文学实践。

1930年,艾青在巴黎与其他中国留学生合影 左起:唐一禾、吴作人、艾青、周方白

事实上,艾青在创作伊始就携带着鲜明的左翼色彩。20世纪30年代初留学巴黎时,艾青密切留意法国无产阶级诗歌运动,并参与相应的文艺和政治活动。1932年,他发表于“左联”机关刊物《北斗》的诗歌《会合》,表现的就是他目睹的一场革命行动。而同年的评论文章《乌脱里育》则更鲜明地呈现出马克思主义文艺批评的理论视野。艾青认为,画家乌脱里育对现实的捕捉,一方面暗示了资本主义不断扩张的社会化大生产所引发的“巴黎的小市民式生活”和“小手工业”不可挽回的灭亡,另一方面又回避了对“新工业所产生的力”和“残酷的斗争”的正面把握。因此,艺术造型上的“神经旨(错)乱的颤抖”,是作为“小市民的社会阶级”的画家面对自身所属阶级灭亡时的情绪的形式表征[7]。尽管艾青此时的左翼思想更多来自法国先锋派[8],但把文艺形式和作家主体置于生产力和生产关系的辩证运动及阶级斗争局势中加以把握,已是他相当自觉的批评策略。而30年代中期起陆续写作并结集的文章,更集中地呈现了艾青在这一时段围绕上述问题所作的理论思考。在《诗论》第二部分“诗”中,艾青作出如下论断:

凡是能够促使人类向上发展的,都是美的,都是善的;也都是诗的。

诗是人类向未来所寄发的信息;诗给人类以朝向理想的勇气。[9]

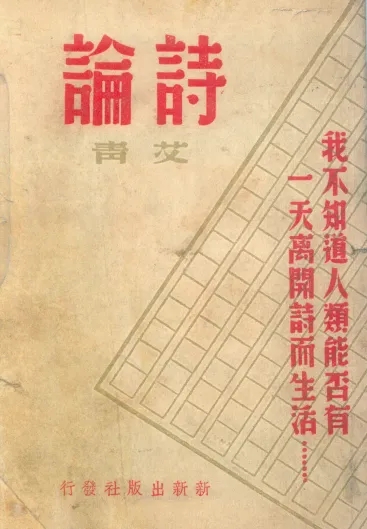

艾青:《诗论》,新新出版社1947年版

在对诗的界定中,艾青并未从形式特征着手,比如讨论文体和语体的关系、是否分行以及押韵等,而首先把诗歌视为激发人类朝向未来的“文学行动”,尽管这里的“美”“善”“未来”“理想”等概念相对空泛,但这一基本判断构成了其后理论演绎的原点。在“诗的精神”中,艾青写道:

诗人的行动的意义,在于把人群的愿望与意欲以及要求,化为语言。

诗的那宣传的功能,在使人心理引起分化,与重新凝结;使人对于旧的世界的厌恶成了习惯,和对于新的世界的企望成了勇气。[10]

在艾青看来,诗歌作为“文学行动”的意义,或者说使诗歌成为诗歌的文学规定性,只有在政治规定性中才能予以把握,“宣传”由此成为勾连诗歌文学性和政治性的中间界面,这并不意味着诗歌等同于标语口号,而是强调经由特定的形式中介和情动机制,诗歌得以在文学/文化政治的意义上反映乃至塑造和组织群体意志。在《诗与宣传》中,艾青进一步阐发上述观点:

宣传不只是政治目的的直接的反映,不只是粗率的感情之一致的拢(笼)络,也不只是戏剧性的效果之急亟的获取;一件高贵的艺术品,一篇完美的小说,一首诚挚的诗,如果能使人们对于旧的事物引起怀疑,对于新的事物引起喜爱,对于不合理的现状引起不安,对于未来引起向往;因而使人们有了分化,有了变动,有了重新组织的要求,有了抗争的热望,这一切,岂不就是最明显的宣传力量么?[11]

艾青对文学与政治关系的讨论跳出了习见的二元框架,诗歌的文学性并不完全建基于审美自律,因此,宣传也无法被简单地视为侵犯审美自律的政党政治的附庸。在艾青看来,诗歌总是经由具体的形式机制,发挥鼓动、分化和组织的政治功能。在这个意义上,宣传恰恰内在于诗歌的文学规定性之中,对诗歌政治性的把握,最终也应当坐落为对文学形式及其中介机制的具体勘测。于是,在“语言”和“创造”两部分中,艾青进一步谈道:

语言的机能,在于把人群的愿望与意欲以及要求,用看不见的线维系在一起,化为力量。[12]

诗人的劳役是:为新的现实创造新的形象;为新的主题创造新的形式;为新的形式与新的形象创造新的语言……完成了新的形象的塑造,完成了新的语言的锻炼,完成了新的风格新的主题,即是完成了诗人的对于人类前进事业所负有的职责。[13]

一方面,对“新的现实”的把握,即对特定时段中国革命的动力、性质、主体以及路径的政治判断,从根本上构成文学得以展开的前提;另一方面,诗歌的政治性不能被“直接”生产出来或被“透明”地予以把握。在艾青这里,新诗之“新”,依托的是在变动不居的时势中、在对现实的持续把握中,创造新的形象、主题、形式和语言,并经由这些中介生产出“新的现实”与远景。换句话说,艾青的上述论断,也是对诗歌作为“批判的武器”如何“掌握群众”、进而“变成物质力量”[14]的具体阐发。

二、危机时刻的诗学政治

1940年末,艾青撰文回顾全面抗战爆发以来自己的创作历程,其中就谈及《雪落在中国的土地上》的创作背景:

于是我在战争中看见了阴影,看见了危机。早在三年前,我已看见了汪精卫的动作与表情,与一个像发自播音筒里的没有生命的语言,还有,他的那颗被包裹在肋骨里的,早已腐烂了的心。

我以悲哀浸融在那些冰凉的碎片一起,写下了《雪落在中国的土地上》,我不幸地发现了:

……

中国的路

是如此的崎岖

是如此的泥泞呀。[15]

在四十多年后的回忆文章中,艾青再次谈及此诗:“十二月二十八日晚上,我写了《雪落在中国的土地上》。这首诗,我是以悲哀的心情写的,因为在战争到了危险的时候,国民党内投降派又主张和谈了。”[16]艾青多次把创作动因与“国民党内投降派又主张和谈”的危机时刻明确勾连,指出了从形式分析着手,把握其诗学政治图景的可能路径。

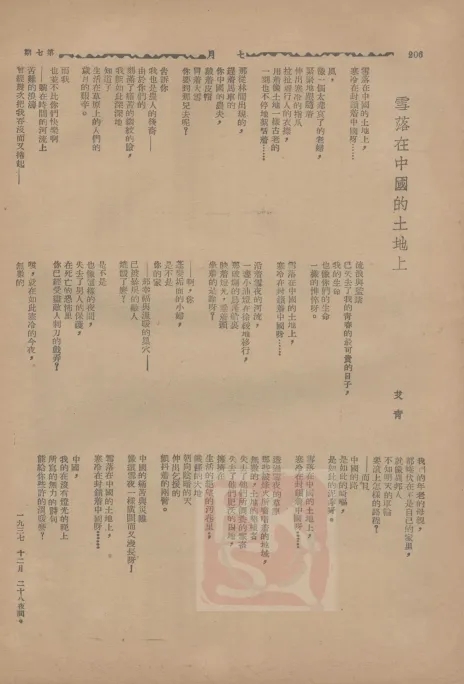

艾青:《雪落在中国的土地上》,《七月》1938年第7期

《雪落在中国的土地上》总体呈现出沉郁悲怆的美学面貌,艾青也屡次以“悲哀”指涉其时的创作心境,但综观写于此诗前后的其他作品,诗人彼时对抗战远景整体上葆有乐观情绪。在先于此诗三天写下的散文《忆杭州》结尾,他以热烈的笔调呼告:“我以安慰自己的心情,默诵着这为我最近所爱的话‘让没有能力的,腐败的一切在炮火中消灭吧;让坚强的,无畏的,新的,在炮火中生长而且存在下去。’”[17]对艾青而言,全面抗战的爆发固然导致民族危机的空前加剧,但客观上也为社会革命撑开了相对宽广的实践空间。此后,在上述创作小结中,艾青把《我们要战争——直到我们自由了》称为“我为自己给这战争立下的一块最终极的界碑”[18],此诗写于1938年1月16日,即写作《雪落在中国的土地上》后不久。在艾青看来,它集中呈现了自己对战争的基本态度,而其中“让战争带去古老的中国/让炮火轰毁朽腐的中国”[19]等表述,则体现了与《忆杭州》共享的认知和情感结构。

因此,《雪落在中国的土地上》流露出的忧郁情绪,似乎并不等同于对抗战前途和革命远景的迷茫,从而能够被直接纳入主体成长“未完成性”的问题脉络中加以把握。上文涉及的对艾青诗歌忧郁情绪的批评意见,在阐释具体诗作时是否适恰,仍须谨慎甄别。在这个意义上,首先从完成性的方面着手,把此诗视为艾青自觉的文学实践,勾勒其内含的诗学政治图景,或许有助于进一步开掘其潜能与限度。

诗歌结尾处,抒情主人公“我”说道:“中国,/我的在没有灯光的晚上/所写的无力的诗句/能给你些许的温暖么?”[20]此处的“温暖”乍看令人费解,全诗通篇描摹的,是中国的土地和土地上的人被炮火摧残的情境,这一视景应当生产出悲哀、悲愤之情,那么,结尾的“温暖”从何而来?这是诗人为削弱忧郁情绪而平添的“光明的尾巴”吗?在笔者看来,结尾处“我”对“中国”的呼告,指示了两种表述“中国”的方式:一是事先给定、作为客体的“中国”,二是在写作中生成、作为主体的“中国”,前者以第三人称来指涉,后者以第二人称“你”来指代。

具体来看,诗歌第一段两次提到“中国”:“雪落在中国的土地上,/寒冷在封锁着中国呀……”这里的“中国”是抒情主人公“我”给定的:这是“中国”的土地、寒冷封锁的是“中国”——“中国”是为“我”和读者/听众所共享的、不言自明的前提,“中国的农夫”“中国的路”也在这个意义上将“中国”把握为先在的既定范畴。但诗中还有另一种“中国”表述,倒数第二段写道:“中国的痛苦与灾难/像这雪夜一样广阔而又漫长呀!”最后一段中,“中国”更成为抒情主人公“我”可以对话的对象,“中国”不再是修饰“土地”“农夫”“道路”的定语,而是被赋予人格和肉身形象,它本身携带着“痛苦与灾难”,倾听“我”的呼告,并可能因为“我”的“诗句”感到“些许温暖”。也就是说,《雪落在中国的土地上》一方面给定了一个不言自明的“中国”,另一方面通过对“农夫”“小妇”“母亲们”和“土地的垦植者”的渐次描摹,力图建构出人格化、肉身化的中国形象。在这个意义上,“中国”不再是不言自明的前提,而成为与抒情主人公“我”和“我”目光所及之处的土地、人们交相叠映的主体形象,它一方面无限广大,另一方面又无比切近,可以作为“我”从近旁观察、体认并最终与之交谈的对象。这首诗所呈现的,是“我”从被给定的与“中国”的自然关系中挣脱出来,通过具体的认知和不断深化的情感层次,最终再次自然地与“中国”关联起来的过程。诗中反复回旋的“中国”一词,也在这一过程中变得切实可感。

进一步聚焦《雪落在中国的土地上》对人称的使用可以看到,诗中出现了“我”“你”“你们”“我们”“他们”等,几乎调用了全部三种人称的单复数形式,抒情主人公“我”与表现对象之间的联结也落实为人称的转换、衔接。比如在“告诉你/我也是农人的后裔——/由于你们的……”这三行中,“我”和个体农民进而和农民群体之间连带感的建立,就落实为从“你”到“我”再到“你们”的人称转换,而人格化、肉身化的中国形象,最终也表征为第二人称“你”。

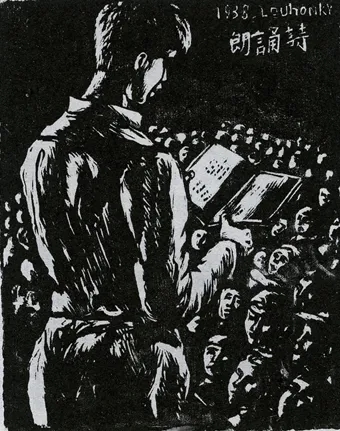

更重要的是,在20世纪40年代初对新诗发展历程的回顾中,艾青将诗朗诵和诗晚会视为抗战以来重要的诗歌活动形式之一,并介绍了武汉、桂林、重庆等地开展的相关活动。《雪落在中国的土地上》是这些场合频繁朗诵的作品[21],可以说,由诗歌音响形式带来的朗诵效果,构成了此诗经典化过程中的重要环节。近年来,中文学界借重海外声音研究的视野,围绕现代中国特别是左翼文艺的动员机制所依托的身体技术和声音实践,打开了相当丰富的讨论空间[22]。如果把此诗置于朗诵情境、置于诗人和听众的关系结构中加以把握,则诗歌的人称设置就更加别有意味:

告诉你

我也是农人的后裔——

由于你们的

刻满了痛苦的皱纹的脸,

我能如此深深地

知道了

生活在草原上的人们的

岁月的艰辛。

而我

也并不比你们快乐啊

“我”对“你”“你们”的倾诉,在诗朗诵情境中成了朗诵者对听众的倾诉,听众既可以代入抒情主人公“我”的位置,和“我”一同体认农人的生活,也可以代入“你”“你们”的位置,体认“我”对自身经历的表述。更重要的是,在这一情境中,文本的封闭性、文本与外部世界的边界发生松动,听众与“农人”“小妇”的位置直接重合在一起。后一段写道:

——啊,你

蓬发垢面的小妇,

是不是

你的家

——那幸福与温暖的巢穴——

已被暴戾的敌人

烧毁了么?

“啊,你”单独成行,在朗诵时强化了把听众指认为“小妇”的听觉效果,从而进一步模糊文本的内外界限。借由具体的音响形式,艾青在抒情主人公“我”、作为诗歌表现对象的“小妇”和听众之间强化了连带感。诗歌结尾处,“中国”与“农人”“小妇”一样,在诗歌内部成为“我”的倾诉对象,因而在朗诵中,“中国”和听众的位置同样重合起来:“中国,/我的在没有灯光的晚上/所写的无力的诗句/能给你些许的温暖么?”当朗诵者读出“中国”时,听众仿佛听到对方在呼唤自己,他们不仅可以代入“我”的位置,借助“我”的目光体认“中国”,更直接被指认为“中国”,与“农人”“小妇”一起构成“中国”概念的具体化身。

卢鸿基:《朗诵诗》,1938年

在这个意义上,《雪落在中国的土地上》结尾处“温暖”的生成,恰恰来自中国形象的重构和中国认同的强化。如果把“中国”理解为先验符码,那么“温暖”感受便无从附着;如果把全诗理解为在抒情主人公“我”和“中国”之间,进而在诗人/朗诵者、读者/听众和“中国”之间强化连带感和认同感的“文学行动”,那么“温暖”与否就能在连带和认同是否得以强化的意义上讨论了。而在“国民党内投降派又主张和谈”的危机时刻,对中国形象的阐释可谓兹事体大,帝国主义者正是通过解构中国认同、建构“大东亚共荣圈”等文化策略为殖民主义意识形态和侵略行径张目的,艾青后来也多次回顾抗战中的汉奸问题和锄奸运动。因此,《雪落在中国的土地上》尝试通过对具体诗歌形式的构造,能动地组织群体的心理情感,以中国认同的诗学政治对抗侵略者的殖民主义意识形态。

然而,尽管人称设置堪称这一诗学政治实践的形式枢纽,但诗歌政治潜能的生成无法在形式分析中得到全部说明。因此,艾青在界定“诗人的劳役”时罗列的形象、主题和语言等,同样是诗歌用以把握“新现实”的中介要素。在这个意义上,如果把《雪落在中国的土地上》视为重构中国形象、强化中国认同的“文学行动”,那么对行动成效的判断,也应结合对上述诸范畴的考量,在对诗歌文本的整体观照中进一步展开。

《雪落在中国的土地上》对“生活在草原上的人们”和“无数的/我们的年老的母亲”的呈现,总是来自对“农夫”和“蓬发垢面的小妇”的具体描摹。在此基础上,“无数的,土地的垦植者”才作为群像直接现身,以期实现从“特殊”到“一般”的形象与情感转化。而在对“农夫”和“小妇”的刻画中,诗人也表现出着力创造典型的意图。中国不同地域的农民穿着大相径庭,艾青其时尚未游历北方,却颇为具体地描写了“赶着马车”“戴着皮帽”“冒着大雪”的北方农民形象,这一选择或许和“九一八”事变后东北沦陷、国内外统治阶级媾和的历史记忆相关,艾青也在同时段其他文本中频频触及东北义勇军问题。在全面抗战爆发、“国民党内投降派又主张和谈”的政治局势中,东北沦陷在某种意义上成为中国抗日问题的典型,以东北农民形象指涉危机时刻的中国,或许有助于强化读者/听众的中国认同。而对“破烂的乌篷船里/映着灯光,垂着头”的“小妇”形象的塑造,或许来自艾青对家乡江南风物的熟稔,但更重要的是,写作此诗前不久,日军制造了惨绝人寰的南京大屠杀,江浙地区经受凌辱的讯息不断从报上传来。因此,艾青对两组人物形象的刻画,指涉的恰恰是彼时受日军侵略最早、最甚的两个区域,其把握现实、建构典型的意图应当是清晰可辨的。

三、延安语境与文艺生产关系的改造

如果说上述分析从艾青对创作背景的自我指涉出发,着重呈现了其诗学观念和创作实践之间的具体互动过程,那么左翼评论家的批评性意见,特别是他们频繁指涉的诗学与主体征候,触及的则是艾青诗歌的“未完成性”。需要进一步追问的是,如果诗人力图通过诗歌写作重构中国形象、强化中国认同,那么这种“文学行动”的效力如何?艾青此后对中国革命和中国新诗的总体判断与这一诗学政治实践构成何种关系?艾青对诗学和主体难题的转化中,是否蕴含着可供进一步检视和打开的认识潜能?

从技法层面来看,尽管艾青在《雪落在中国的土地上》中刻画人物形象和进行结构布置时有创造典型的意图,但该诗对具体人物的刻画仍流露出某种浮泛倾向。当“中国的农夫”出场时,诗歌在略述他的样貌和行动后,马上转入“我”的自述,而此后对“小妇”“母亲”和“土地的垦植者”的描述,也往往流于“蓬发垢面”“绝望”“饥馑”“阴暗”等一般化的描写,缺乏内在于人物生活世界的经验细节和写作者的耐心深描。在这一问题脉络中,范雪曾聚焦1939至1940年艾青蛰居湘南桂北期间的写景作品,为理解艾青的诗学和主体成长提供了极富启发性的讨论框架。在对新诗写景问题的长时段扫描中,范雪指出,抗战期间大多数新诗在写景时将风景处理为“地图标志物”,旨在经由既成的“文化体系”和“感觉结构”,激发“高度共通”的情感共鸣,这类作品中风景的“符号意义大于实在之景”,因此往往流于“较高的雷同性”和“程式化”。而艾青《旷野》集中的写景作品,集中处理的则是“被动”入诗的风景,这使其回避了“颇为流行的、以地方景观象征‘国家’的符号系统”,在诗歌语言上实现了对“无甚具体逻辑的意义的生产”的克服和充分的观察、描写。这种散文化的思维和写法,与美术中的写生相通,构成了诗人“力破传统之沉疴陋习”“刷新自我”的重要方式,并最终在风景的政治的意义上,“以一种史无前例的方式,与‘国家’的情感联系在一起”,这种关联不使用“‘国家’已有的成套的符号”,“它直接来自自然、来自‘生’的大地、来自每个人都能拥有的身边之景,并完全尊重个人的身体感觉”[23]。

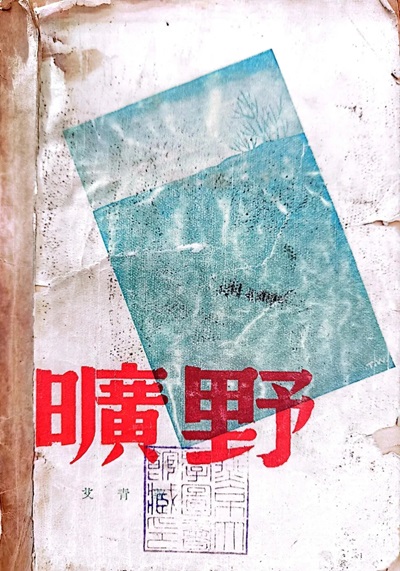

艾青:《旷野》,生活书店1947年版

事实上,在蛰居山村前,艾青初次游历北方期间写下的一批诗作,已具备对“被动”入诗的沿途风物加以观察和描写的能力。1939年春末,艾青创作了长诗《他死在第二次》,穆旦在随后的评论文章中,敏锐捕捉到诗人被新的现实催生出的“亲近,逼真”的笔触和“新鲜而单纯”的散文式语言[24]。在这个意义上,《雪落在中国的土地上》对风景和人物的刻画的确处在某种过渡状态。一方面,艾青并未直接征用“以地方景观象征‘国家’的符号系统”,或通过罗列“地图标志物”以进入既成的象征系统。如果对艾青诗学政治图景的把握大致成立,那么诗人恰恰悬置了符号化、概念化的中国,并力图通过创造新的典型,在具体的政治局势中重构切实可感的中国形象。另一方面,艾青观察和描写的功夫尚未精进到后来的程度,在战局恶化、噩耗频仍的写作情境中,诗人大概也难以获得一笔一画勾勒风景的余裕,因此,诗歌的形象和语言还残留着诗人试图克服的“故我”的印痕。

同时,尽管散文化的思维和写法表征着诗歌表现能力的刷新和对陈言套语的破除,但诗学变革的根源应当在主体中寻找,而后者的变化应当进一步被把握为询唤主体的意识形态与它不断再生产出的社会关系之间相互中介的历史过程。在这个意义上,不是“个人的身体感觉”生产出与国家的关联方式,而是国家与个人的现实关系生产出个人的国家意识。艾青对中国形象和中国认同的重构,作为一场阐释中国的意识形态“争夺战”,同样与关涉着中国性质的政治进程互动。因此,艾青诗学政治的潜能和限度,应当在中国革命与民族国家建构的动态图景中得到进一步说明。

如上文所述,艾青早年对马克思主义的接受,更多来自西欧语境的中介,他也在对法国社会及其文艺状况的批评实践中进一步印证了这一理论的阐释效力。然而,彼时中国并非西欧意义上的资本主义社会,唯物史观及其对人类社会发展阶段的具体论断,能否以及如何成为分析中国社会的适恰视野,构成“大革命”以降革命者和知识界聚讼纷纭的话题。因此,1932年归国后,艾青在投身左翼美术家联盟的革命文艺实践时,不得不面临对既有理论视野进行“在地”转化的挑战。20世纪40年代初,艾青在《抗战以来的中国新诗》一文中,集中表述了对现阶段革命性质和任务的认识,并据此规划文学路线。他开宗明义地指出中国新诗与中国革命的关系:“中国的新文化是对外要求民族解放,对内要求民主的,革命的文化:中国的新诗,是服从于中国革命的,即以民族解放与民主的要求作为内容的,革命文学的样式。所以,中国新诗是和中国革命的新文学一同开始她战斗的历程的。……(中国新诗——引者注)必须和中国革命一起,并且依附于中国革命的发展,忠实地做中国革命的代言者。”这一判断构成了该文分析全面抗战爆发以来新诗创作“若干缺点”的理论尺度:

由于诗作之量的激增,诗的品质也随之提高了,内容也跟着丰富充实起来,像抗战以前的一些小有产者的无病呻吟的东西自行绝迹了;但我们依然可以在一般的作品里,看到隐藏在里面的相当普遍的缺点:单纯的爱国主义与军国民精神的空洞叫喊,常用来欺骗读者的那种比较浮嚣的情感;普遍的诗人,没有能力在情绪的激动下,去对抗战作政治的或是哲学的思考;普遍的诗人,把抗战诗单纯地作为战争诗而制作,却不能在鼓舞抗战意识之外,在作品上安置一定的革命因素,与对于这事件作正确的瞭望;普遍的诗人,不能把这次抗战是中国革命的一个经程这一观念恰当地溶(融)合在他们的创作热情一起;普遍的诗人,对政治只能作消极的反映,却不能由一定的历史条件的需要去批判与帮助政治的发展。[25]

在艾青看来,抗战诗歌中“政治的或是哲学的思考”和“革命因素”的匮乏,根本上来自诗人没有从政治上将抗战作为中国革命的具体环节加以把握,遑论在和现实的辩证运动中,自觉地将诗歌“写在它希望产生作用的政治形势当中”[26]。因此,对战争的孤立理解和战争诗的写作,与对特定政治律令的“消极的反映”,构成了抗战诗歌“去政治化”现象的一体两面。在同一时期对个人创作历程的回顾中,艾青谈及不久前蛰居山村的经验令他“深深地浸染上了土地的忧郁”,随即笔锋一转:

但是假如我们能以真实的眼凝视着广大的土地,那上面,和着雾,雨,风,雪一起,占据了大地的,是被帝国主义和封建地主搜刮空了的贫穷。这是比什么都更严重而又比什么都更迫切的:就是合理地解决土地问题。这是抗战建国的基本问题之一。[27]

运用“真实的眼”,即对农村生产关系及其上层建筑的具体分析,使象征化、审美化的土地“再政治化”,“个人的身体感觉”翻转为特定的政治情感,并促使诗人调动具体的诗学形式与情动机制,以把握、介入“抗战建国”的历史进程。

进一步来看,艾青对“抗战是中国革命的一个经程”的政治意义的强调,也内在于党内革命家和左翼知识者分析中国社会性质、规划革命政治的“经”与“权”这一历史脉络当中。在这个意义上,置身于帝国主义为攫取资源、开拓市场而引发的战争情境中,中国作为半殖民地半封建社会,其民族国家建构“先天”包含民族解放和社会革命的双重任务,对中国共产党而言,“抗战建国”不是旨在恢复既有国家形态,而是同时展开对现存统治结构的革命,只有这样,中国的民族国家建构才能独立自主地完成,而这一完成中又包含“未完成”的自我意识,因阶级革命的远景包含消灭既有统治结构乃至最终消灭阶级、使国家走向“自行消亡”[28]。

艾青对“单纯的爱国主义与军国民精神”的批评,即内在于这一根本政治问题,对抗战作“政治的或是哲学的思考”意味着破除对国家的超阶级、超历史的认识,不把它视作永恒存在的事物,而是在社会的矛盾和斗争中理解国家与阶级统治的具体关联,从而为社会革命和新国家的创生撑开必要的实践空间。《雪落在中国的土地上》虽未直接处理上述政治问题,但艾青在其中展开的诗学政治实践,是通过形式、形象和语言的具体调动来把握和建构历史主体。在这个意义上,“政治的或是哲学的思考”的萌芽及其“未完成性”在诗歌内部视景中获得了某种程度的赋形。因此,描写的浮泛与经验细节的匮乏,难以在写作技法层面上得到充分说明,而应当进一步追溯到革命政治与作家主体互动的历史过程中。不止《雪落在中国的土地上》,在抗战初期的诗歌和散文创作中,艾青一方面对民族新生的远景抱有某种无须论证的信仰,另一方面,他笔下人物的觉醒和反抗又常常缺乏具体环节。在散文《乡居》中,艾青描写了乡村社会变动的可能,这一可能性在文本中落实为某种想象风景的方式:“中国的风景……没有一秒钟不以可怕的惊觉去等待那使他们突然跃起,或是突然嗥鸣起来的一刹那,那一刹那所发出的美丽是亘古未有的。”[29]中国的觉醒最终诉诸“惊觉”和“突然跃起”的瞬间,缺乏具体的中间环节。类似表述在同一时期的诗歌中也并不鲜见,诗人常常笼统地诉诸“神话”“火”的点燃或崇高情感的突然获得。在《黎明》中,艾青把“我”和黎明的关系比作婴儿之于母亲,远景最终不在“我”的历史实践中创生,而是某种弥赛亚式的救赎可能[30]。在《诗论》“技术”一节中,艾青这样概括艺术家的创作过程:

艺术家的创作过程,和其他的劳动者是一样的艰苦的——

他必须把自己全部的感应去感应那对象,他必须用社会学的,经济学的钢锤去锤炼那对象,他必须为那对象在自己心里起火,把自己的情感燃烧起来,再拿这火去熔化那对象,使牠能在那激动着的皮链与钢轮的机器——写作——里凝结一种形态,最后再交付给一个严酷而冷静的技师——美学去受检验,如此完成了出品。[31]

艾青强调创作主体对现实的介入,强调主观感性对经验对象的能动塑造,这种文学观使胡风对艾青表现出特别的青睐,也构成“七月派”同人共同的文学追求。然而,主体与对象的往复运动,如果不建筑在两者之间相互敞开、不建筑在改造世界和改造自我的辩证运动中,也可能堕入自我同一、自我循环乃至自我耗损的危机。在这个意义上,延安经验特别是《在延安文艺座谈会上的讲话》(以下简称“《讲话》”)所带动的文艺生产方式转换,对艾青而言构成了某种松动循环的“新现实”。

1941年3月,艾青抵达延安。此前不久,“皖南事变”标志着国共对抗的加剧,而国民党对边区的军事、经济封锁也随之强化。更重要的是,军事对垒造成的紧张态势,使1940年前后笼罩延安的某种整体危机成为亟待克服的难题。这一时期,由边区政府主导、以物资汲取为主的动员模式,加剧了干群之间的紧张关系,也使政权内部的官僚化、科层化问题成为摆在中共领导层面前的关键问题[32]。以《讲话》为肇端的文艺界“整风”,也内在于这一历史脉络。“文艺”这种在特定意识形态构造中被想象为自由自主的实践领域,其坐落的物质生活条件及借重的再生产机制,都有待在新的政治构想中被质询并重新摆放。

与丁玲、周扬等较早奔赴延安的左翼文人不同,艾青在“整风”前并未深度介入延安文化场域特别是延安文坛的种种“山头”纷争。因此,在毛泽东为筹备座谈会所接触的文艺界人士中,艾青恰恰具备某种特殊的代表性,对他而言,面对与转换中的延安文艺体制之间的扞格,敉平和转化来自“故我”的经验、认知与情感褶皱,会比久居延安的文化人更少一些曲折。在上文引述的《抗战以来的中国新诗》中,艾青对革命政治的把握,特别是在爱国主义成为最大公约数的语境中对国家本身展开的思考,已表现出与《讲话》所开启的问题结构接榫的可能。《讲话》发表后,普遍的下乡运动成为革命文艺实践的展开方式。“下乡”并非自上而下地体验生活、搜集素材,而是旨在“将文艺活动嵌入群众运动、政治运动”。文艺不仅构成群众运动的内在环节,其生产方式也遵循群众路线展开,即通过激发群众的积极性和创造性,调动喜闻乐见的文艺媒介与历史资源,“以此反向改造、激发革命工作者的主体状态”[33]。

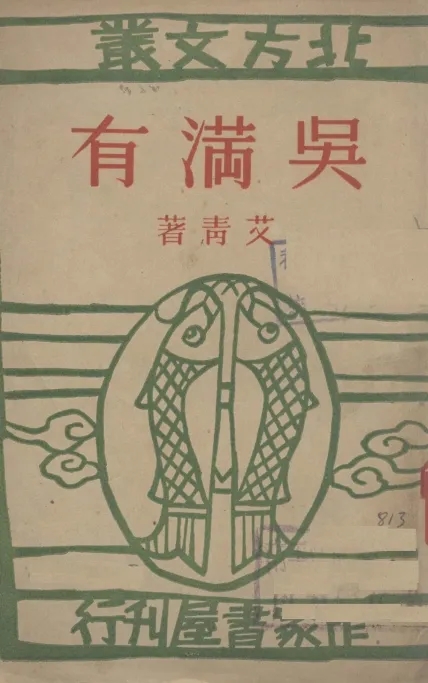

随着1942年春耕中劳模运动成为大生产运动的主要组织形式和工作方法,“访问、书写劳动英雄也成为相当一部分文艺工作者下乡时的一项工作任务,或是暂时无法下乡从事基层工作时的替代性工作”[34]。在这一过程中,围绕劳动英雄吴满有,边区文艺工作者创作了相当数量的“泛报告文学”作品,艾青也于1943年初完成了长诗《吴满有》。生产资料所有权问题是《吴满有》的核心叙述动力。在对“受苦的日子”的回溯中,诗歌相继呈现地主、军阀的盘剥和压迫,并如此总结:“你没有土地,/没有耕牛,/没有犁耙,/像一头牲口,/不说话——/痛苦藏在肚子里,/仇恨放在心里。”而“翻身”则意味着“领到了牛和羊,/领到了一个山头的土地”,意味着“自己种地自己吃,/自己织布自己穿”[35]。对吴满有而言,革命带来生产关系的改变,使他成为拥有生产资料、自食其力的劳动者。而在统一战线的政治框架下,解放区“土改”一般不超出民主主义革命的界限,农民自然处在“小生产者”的生产关系和意识状态中。因此,党对民主主义革命的领导权,同时吁求着对超越私有制的无产阶级意识展开“先行”培育。在叙述完吴满有“发起来”的过程后,诗歌随即以三节篇幅瞩目于公私关系、“二流子”改造和生产积极性等问题,即意在落实上述政教意图。

吴印咸:《扬场》,1942年

以柯蓝的通讯报告《吴满有的故事》为参照,路杨聚焦艾青的长诗《吴满有》在人称设置上的特别意味,认为不同于柯蓝“将读者牢牢地安放在了‘你’的位置上”,艾青“让主人公吴满有占据了‘你’的位置,来倾听写作者‘我’的表白与颂赞”,读者既可以与叙述者“我”一同作为英雄的“追慕者”,又能代入“你”这一“被倾诉的位置”。因此,“吴满有所占据的位置不再是一个单纯被叙述的、遥不可及的英雄模范,而成为了一个人人皆可向往、可以通过自身劳动抵达的、具有召唤性的空位”。在这个意义上,艾青“以形式的改造重构了艺术与现实、主人公与读者的关系,构造出了一种向群众敞开的英雄图景”[36]。但是,《吴满有》的人称设置虽然独特,却在很大程度上复现了《雪落在中国的土地上》的形式构造。换句话说,如果作为“生产工具”的文学形式是“文学生产力”的重要环节,那么,农民主体的创生恰恰在“文学生产力”的移用而非改造中发生,因此,《吴满有》的新颖之处难以在生产力的视野中得到充分说明。而如果进一步聚焦生产关系可以看到,与吴满有经历的生产关系改造相呼应,《讲话》所带动的文艺革命同样可以视为对文艺生产关系的改造。艾青在长诗《吴满有》的《附记》中记叙了拜访吴满有的经历:

我把我写的《吴满有》拿出来念给他听——这是我找他的目的。我坐在他身边,慢慢的,一句一句,向着他的耳朵念下去,一边从他的表情来观察他接受的程度,以便随时记下来加以修改。吴满有的感受力,是超过一般普通农民的。他随时给我补充或改正。譬如说,我念“你把四岁的女儿,换了五升小米;”他说:“三岁……是五升糜子,不是小米;”我念“而今做活,不是为了别人,是为自己。”他说:“可不是为了自己!”譬如说,我念“两条犍牛……一条母牛”,他说:“母牛卖掉了,现在是三条犍牛,两条小牛。”(他不知道我写的是去年的事。)[37]

在资本主义版本的文学生产中,作为生产者的职业作家“私人占有”素材、技法等“生产资料”,他们独自生产、交换和“消费”文学产品,在这个意义上,作家同样处在某种“小生产者”的生产关系和意识状态中[38]。而在《吴满有》的创作过程中,延安文艺工作者的相关文本成为可供引述、改写的“公有资料”,农民吴满有同样参与文学生产,并对“生产工具”的改造发表意见,文艺生产的“私有制”由此松动。文艺生产关系的改造离不开经济层面的所有制改造和对应的政治民主的保障,农民在社会关系的变动中开始获得发声的位置与可能。由此,文艺工作者才能在与“农民典型”的交往中,经由对“集体精神”[39]的意识形态生产,维系新的生产关系的再生产。

艾青:《吴满有》,作家书屋1946年版

在延安,作为漫长阶级统治中渐次累积的文化生产资料的“占有者”,知识分子不再“垄断”写作权力,而是在改造世界并改造自我的历史实践中,成为传递和创造公共生产资料的“中间要素”。当艾青与吴满有的联结开始在现实中建立,其想象性的联结也随之转化,并在文本内部表征为自我叙述的隐匿和“农民典型”的具体塑造。进一步来看,在共产主义构想及其革命实践中,社会主义阶段意味通过生产资料的公有制改造、对资产阶级法权的限制和意识形态领域的文化革命,最终把国家“由一个高踞社会之上的机关变成完全服从这个社会的机关”[40]。在这一过程中,社会主义革命及其“先锋队”,同样作为“中间要素”参与着创造远景并最终“扬弃”自身的历史实践,这或许是艾青的诗学政治实践所表征的中国革命及其文艺实践的激进性之所在。而这一文学个案所包含的潜能与难度,也将盘旋在自“延安道路”以来的革命实践上空,并不断分化出“正规化”与“群众化”、“苏联化”与“去苏联化”、“官僚主义者”与“人民大众”、“革命”与“执政”、“常态”与“例外”等问题式[41],提示我们“激进性”不是一劳永逸地宣布胜利,尤其在漫长的意识形态“阵地战”中,它更意味着革命政治与革命文艺的“未完成”。

注释:

[1] 关于艾青这一时段的生活和创作状况,参见艾青:《西行》,《七月》第5期,1937年12月16日;艾青:《忆杭州》,《七月》第6期,1938年1月1日;程光炜:《艾青传》,北京十月文艺出版社1999年版。

[2][3] 胡采(沈承立):《读艾青近作〈北方〉》,《西线文艺》第1卷第4期,1939年11月10日。

[4] 孟辛(冯雪峰):《论两个诗人及诗的精神和形式》,《文艺阵地》第4卷第10期,1940年3月16日。

[5] 胡风:《吹芦笛的诗人》,《文学》第8卷第2号,1937年2月1日。

[6] 马正锋:《从重庆到延安:艾青作为党的文艺工作者的生成》,《南方文坛》2021年第5期。

[7] 莪伽(艾青):《乌脱里育》,《文艺新闻》第58期,1932年6月26日。

[8] 参见彭建华:《艾青与立体主义和未来主义文学》,《河北工程大学学报》2012年第4期;《关于艾青对超现实主义接受的误认问题》,《长沙理工大学学报》2013年第5期。

[9][10][12][13][31] 艾青:《诗论》,三户图书社1942年版,第3—4页,第6—7页,第50页,第65页,第41页。

[11] 艾青:《诗与宣传》,《诗论》,第78页。

[14] 马克思:《黑格尔法哲学批判》,人民出版社1962年版,第9页。

[15][18][27] 艾青:《为了胜利——三年来创作的一个报告》,《抗战文艺》第7卷第1期,1941年1月1日。

[16] 艾青:《我的创作生涯》,《诗刊》第8期,1983年8月10日。

[17] 艾青:《忆杭州》。

[19] 艾青:《我们要战争——直到我们自由了》,《艾青全集》第一卷,花山文艺出版社1991年版,第165页。

[20] 艾青:《雪落在中国的土地上》,《七月》第7期,1938年1月16日。以下引用《雪落在中国的土地上》均出于此。

[21][25] 艾青:《抗战以来的中国新诗》,《中苏文化月刊》第9卷第1期,1941年7月25日。

[22] 参见康凌:《有声的左翼:诗朗诵与革命文艺的身体技术》,上海文艺出版社2020年版;陈平原:《有声的中国:演说的魅力及其可能性》,商务印书馆2023年版;王今:《街头剧的声音实践、跨国流动与本土改造》,《文学评论》2023年第2期。

[23] 范雪:《写景的心智:抗战时期新诗写景的纵深》,《现代中文学刊》2020年第5期。

[24] 穆旦:《〈他死在第二次〉》,(香港)《大公报·综合》1940年3月3日。

[26] 路易·阿尔都塞:《马基雅维利的孤独》,安东尼奥·葛兰西:《现代君主论》,陈越译,上海人民出版社2006年版,第118页。

[28] 恩格斯:《反杜林论》,《马克思恩格斯选集》第三卷,人民出版社1995年版,第631页。

[29] 艾青:《乡居》,《艾青全集》第五卷,第22页。

[30] 艾青:《黎明》,《工作与学习丛刊》第4期,1937年6月10日。

[32] 高明:《延安文艺界整风与革命知识分子的生成》,《文艺理论与批评》2022年第3期。

[33] 程凯:《政治与文艺的再理解——从胡乔木讲话反观〈在延安文艺座谈会上的讲话〉》,《文学评论》2017年第5期。

[34][36] 路杨:《作为生产的文艺与农民主体的创生——以艾青长诗〈吴满有〉为中心》,《文学评论》2018年第6期。

[35][37][39] 艾青:《吴满有》,作家书屋1946年版,第15—21页,第75页,第77页。

[38] 列宁在《进一步,退两步(我们党内的危机)》中的相关论断可作为理解这一问题的参考。在此书中,列宁批驳了马尔托夫在1903年俄国社会民主工党第二次代表大会上围绕党章第一条问题所犯的错误,并由此论述了“知识分子”“特性”所根植的物质基础:“谁也不敢否认:作为现代资本主义社会中特殊阶层的知识分子,他们的特点,一般和整个说来,正是个人主义和不能接受纪律性和组织性(参看考茨基论知识分子的著名论文);这也就是这个社会阶层不如无产阶级的地方;这就是知识分子由于意志萎靡、动摇不定而使无产阶级常常身受其害的一个原因;知识分子的这种特性是同他们通常的生活条件,同他们在很多方面接近于小资产阶级生存条件的谋生条件(单独工作或者在很小的集体里工作等等)有密切联系的。”(《进一步,退两步(我们党内的危机)》,人民出版社1960年版,第64页)

[40] 马克思:《哥达纲领批判》,《马克思恩格斯选集》第三卷,第313页。

[41] 参见莫里斯·迈斯纳:《毛泽东的中国及后毛泽东的中国——人民共和国史》,杜蒲、李玉玲译,四川人民出版社1992年版;马克·塞尔登:《革命中的中国:延安道路》,魏晓明、冯崇义译,社会科学文献出版社2002年版;安舟:《红色工程师的崛起:清华大学与中国技术官僚阶级的起源》,何大明译,董一格译校,香港中文大学出版社2017年版;朱羽:《试论文化革命脉络里的大跃进群众文艺实践》,《现代中文学刊》2016年第1期;陈越:《“劝君少骂秦始皇”:毛泽东与中国革命中的“传统知识分子”难题》,贺照田、高士明主编:《人间思想》第九辑《作为人间事件的社会主义改造》,(台湾)人间出版社2018年版;洪子诚:《中国当代文学的“苏联化”与“去苏联化”》,《文艺研究》2024年第3期;陈彩霞:《普及与提高:“工农兵文学”的作家培养和创作实践——以丁玲主持的中央文学研究所(1950—1953)为中心》,《现代中文学刊》2024年第6期。

(文中配图均由作者提供)