访谈 | 好奇的提问中,有儿童天真的眼光 ——访第十二届全国优秀儿童文学奖获奖作家童子

童 子

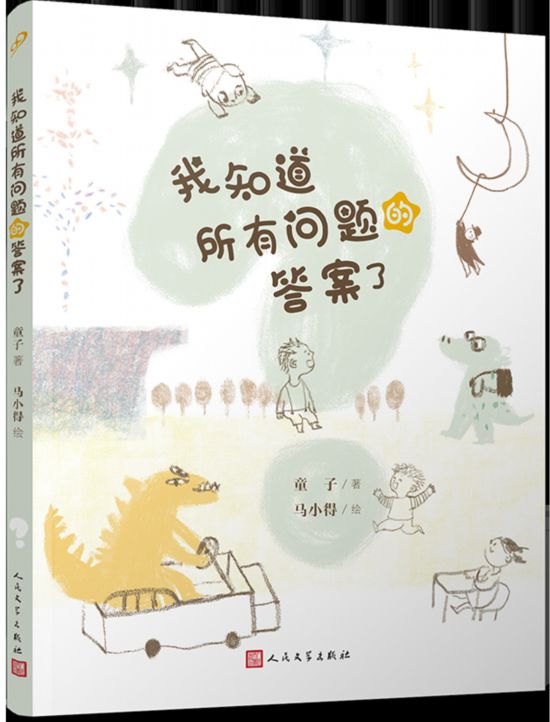

《我知道所有问题的答案了》,童子著,马小得绘,人民文学出版社,2024年5月

记 者:祝贺您获得第十二届全国优秀儿童文学奖。诗集的名字叫《我知道所有问题的答案了》,但整本书读下来,感觉重要的不是“答案”,而是“提问”。“提问”既是孩子理解世界的方式,也是您展开诗歌书写的重要路径。所以,请您先谈谈“提问”和“童诗”之间的关系。

童 子:您的发现很敏锐——有提问,才有了答案。提问是隐藏在这本诗集背后的东西,也是每个孩子在童年时做的最多的一件事。每个孩子来到世界上,都带着一双好奇的眼睛。每一件事物,每一个生命,都会让他惊讶万分。因为惊讶,他会去探索世界,对万物发问。他好奇的事物太多了,而大人们早已忘记那些事,不再继续好奇。这就是大人们经常回答不上孩子问题的缘故。这种好奇的提问,会让童诗保持儿童天真的眼光。

记 者:以孩子的眼光看世界,是童诗写作的普遍特点。在这部诗集中,有些作品体现了鲜明的儿童视角,有些则相对模糊化,只是进行客观描摹,还有的更是采用成人甚至是老人的视角。您在写作的过程中,具体是如何选择视角的?

童 子:我在创作这部诗集之初,便有意识地围绕一个主题展开创作。这个主题就是“赞美老人的智慧,歌唱儿童的天真”,即思考人生的两端。诗中也有一个主角“我”。“我”有时是个孩子,有时是个成年人,有时已经暮年,但“我”在不同的年龄里,都怀着一颗童心看待生活、思考人生,并想要把自己知道的那些,告诉每一个人。

记 者:在诗集中,有些作品虽然采用儿童视角,但探讨的问题却比较“成人化”,比如关于“变老”“无聊”“宇宙”等。以儿童视角处理这样的题材,如果处理不好,很容易沦为“成人腔”,不贴切。您是如何尽量避免这一问题的?

童 子:国内外不少优秀的儿童文学作品已经证明,为孩子写作,不是“只为孩子写作”,而是在满足儿童文学特质的前提下,把成年人也纳入读者范围。解决孩子们的提问,有时比考虑“这个问题他们到底该不该知道”更有意思。用和孩子平等交流对话的方式去创作,让他在人生的每个阶段都能拿起来读一读,我觉得是有意思的创作。

记 者:“当我是个孩子的时候”“当我开始长大”“时间走个不停”……从这些辑名来看,“时间”是这部诗集的一个关键词。诗集中也有多首诗作聚焦这一议题,比如《为什么清晨和夜晚》《和时间捉迷藏》关注时间的流逝,《一岁和九十九岁》《万物的午后》关注的是人在某个具体时间点的状态。您为何特别关注“时间”?想通过这一元素表达些什么?

童 子:“时间就是生命”,这句话好像非常直白,或许因为真理都这样直白。然而,时间多么神秘,明明非常珍贵,却又很难唤起爱惜之心。多么神秘而难以捉摸,好像是我们拥有时间,又好像是时间拥有我们。当我们失去了时间,时间仍在嘀嗒不停。它让我总是把目光投向高远的天空,又一再回到真实的生活。描写时间,就是描写生命的意义,所以有《礼物》《要是没有人告诉一个小孩》这样的作品,探讨生命的可贵之处在哪里。

记 者:诗集中的多首诗作体现出了哲理性。我印象最深的是两首。一首是《闭上眼睛》:“闭上眼睛/一点儿也不害怕/因为还有黑暗//而黑暗/也没什么可怕/因为世界还在”。寓理于境,自然贴切。另一首是《荒原上的白茅草》,全诗一上来就直接探讨“死”与“生”的关系,极具议论性,末尾才以关于“荒原上的白茅草”的意象句收尾。这种处理方式很大胆。古人谈诗,讲究“理趣”,避免“理障”。在这方面,您的经验是什么?

童 子:关于“经验”的道理,我不是很能描述。诗歌确实是凭着经验和思想写出来的,但是具体的做法,我想,即使同样的主题、同样的材料,也会因为不同的经历而不同。或许这才是重要的,在生活中敏感地去体会、感受,并记住自己的情绪波动。同时,不同个体对语法、词汇的偏好,也都发挥着重要的作用。

记 者:关于童诗,您认为它最根本的特质是什么?它和我们通常所说的诗歌有本质区别吗?有些相关研究著作,会根据接受对象的年龄和心理特征,将童诗细分为“幼儿诗”“儿童诗”“少年诗”等。作为童诗创作者,同时也是儿童文学编辑,您觉得这样的细分对于创作实践而言有无必要?

童 子:在我的理解中,童诗当然首先是“诗”,和我们通常说的诗歌一样。从《诗经》开始发展到现在,从古诗到现代诗,童诗目前属于现代诗的分类。它有现代诗的形式与内容,也有独属于自己的美学特征。至于把童诗再按年龄细分,对于少儿读者或许是有必要的。

但无论分为哪一种,仍然需要是“诗”,需要满足成人读者的审美体验。作为一名少儿刊物编辑,我觉得这一点很重要。因为,小时候我们或许只接受儿童文学,但长大后一定可以接受所有文学——包括儿童文学。一长大就抛弃童年时光,抛弃通过儿童文学继续得到纯真的心灵滋养,我觉得是一种损失。

记 者:这本诗集的特点是图文并茂,青年画家马小得负责了其中的插画部分。请介绍一下你们俩的合作情况,并谈谈插画对于童诗出版的意义。

童 子:马小得和我,因为漪然的“小书房”儿童文学网站而认识。我们是多年好友。这些年来,约请她为《十月少年文学》创作了许多诗歌插图。这次合作是我们在图书上的首次合作,因为对她的天分和才气非常了解,相信她能把握各种风格,所以决定请她来为这部诗集绘制插画。

和为杂志约的插画不同,图书插画需要把握、考虑整本图书风格的呈现。我自己当时提出的要求是,请她放弃习惯的画风,以类似简笔儿童画的方式创作,多用线条,同时把书里的颜色减到最少。

诗歌相对来说是最接近心灵与情感的表达方式,而孩子更容易接受具体生动的视觉形象。图文结合能让孩子的视线留驻时间更长一些,去思考图文之间的关联,通过图画理解文字。就像我们在《十月少年文学》刊物上每期给童诗配以精美的插画,对于童诗的阅读推广是有必要的,能够让更多孩子打开心扉,接收来自童诗的情感信号,与诗人的创造产生共鸣。

记 者:这次获得全国优秀儿童文学奖,对于您的意义是什么?接下来的创作计划是什么样的?

童 子:这个奖的珍贵与重要,不言而喻,我的心里充满感激。我知道,这不仅仅是对我一个人的鼓励与肯定,更是对和我一同在童诗创作上努力用心的许多年轻诗人的鼓励与肯定,他们大多具有国际童诗视野,汲取众长,推陈出新。未来我们会带着更多佳作出现在读者面前。

接下来,我可以为自己的创作制定一些不需要那么高远的小目标了。童诗当然还是最重要的,准备慢慢积累素材,再次完成一个主题式创作。然后,把最近的童话思路整理出来,继续写下去。近一年还喜欢上小说,在开心地尝试中。