国际布克奖得主巴努· 穆什塔克:“我的故事是关于女性的”

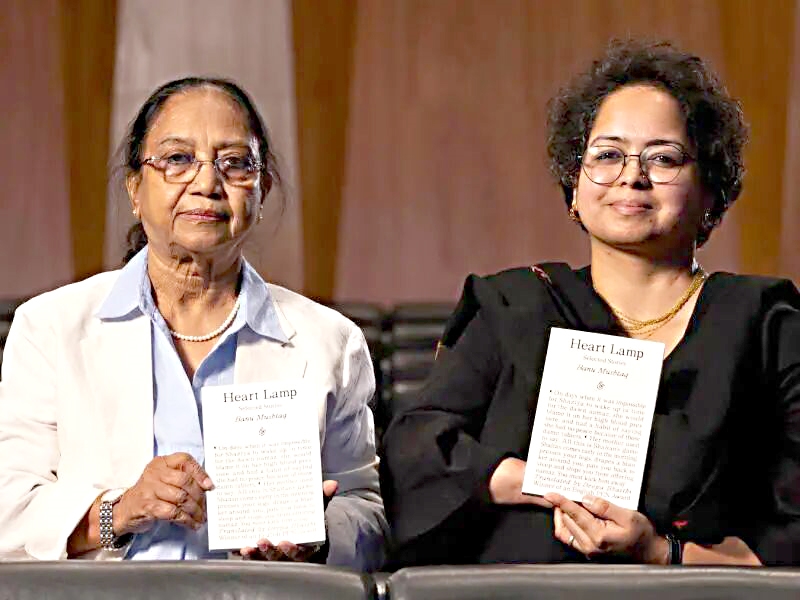

巴努·穆什塔克(左)与译者迪帕·巴斯提

5月20日晚,布克奖基金会在英国伦敦泰特现代美术馆宣布,印度作家巴努·穆什塔克(Banu Mushtaq)因《心灯》(Heart Lamp)获得2025年度国际布克奖。《心灯》由12篇短篇小说构成,是自1969年设立该奖项以来首部斩获这一奖项的短篇小说集,同时也是印度南部卡纳达语文学首次获得这一奖项。近年来,国际布克奖声誉日隆,多次成为诺贝尔文学奖的风向标,比如,2013年诺贝尔文学奖获得者门罗在2009年获得国际布克奖,2024年诺贝尔文学奖获得者韩江在2016年因《素食者》获得这一殊荣。

本次评委会主席马克斯·波特认为《心灯》为英语读者带来了“真正的新东西”,但他并未点明“新东西”的特质是什么。实际上,《心灯》最明显的特质是穆什塔克以冷峻的笔触、精妙的情节设计和写实主义手法,结合卡纳达语的传说和印度的文化传统,栩栩如生地刻画了一幅印度南部穆斯林社会的女性群像,倾情书写她们在阶层等级固化、种姓制度死而不僵、宗教势力无处不在的文化空间内的爱恨情仇和心路历程。正如硬币有两面,这部以女性为主人公的短篇小说集,还为读者呈现了一幅阶级壁垒森严、宗法为尊的社会全景图。在这个令人窒息的文化和生存空间,“丈夫即神明”的传统观念在宗教外衣的掩护下,时刻上演着男尊女卑的悲剧,令处于社会和文化边缘的女性和女童,始终生活在一个压抑绝望的空间,成为夫权制和社会习俗等现实压迫中的附庸和受害者。

穆什塔克接受采访时坦承,她的故事之所以聚焦女性生活,“是因为宗教、社会和政治不仅要求她们绝对服从,而且是以非人道的手段残酷对待她们,将她们沦为附庸。媒体报道的日常事件和我的亲身经历,是我创作灵感的来源。这些女性的痛苦、磨难和无助的生活,在我内心激起强烈的情感共鸣”。关注同族女性经历的痛苦和磨难,彰显了穆什塔克作为一名律师、社会活动家和有良知的作家难以泯灭的悲悯之情。她将这种情怀升华为救赎受难人的责任意识,并承担起揭示苦难的责任与勇气,进而引起人们的关注。

女性“生存脆弱性”

《心灯》收录的每一篇故事,主人公都是女性,演绎的基本都是在宗教的外衣下形成的男权制对女性和女童的压迫、剥削、欺凌的暴力本质。虽然《高跟鞋》《红腰布》《裹尸布》《心的决定》《阿拉伯语教师和“花菜炒面糊”》等故事还涉及女性之间的争斗、割礼仪式、阶级矛盾和贫困等主题,但男权制是永远在场的话语权威和行为准绳,是女性每天都必须应对的真实存在。这些故事表明男权制是印度南部卡纳达语地区文化的内核,沉淀为根深蒂固而又习焉不察的心理结构,全方位、深层次地影响着每个人的认知模式、行为准则、价值取向、伦理观念和精神追求。

同名短篇《心灯》书写的就是主人公梅赫润在夫权规训下的悲惨经历。梅赫润是一位育有五个孩子的穆斯林妇女,发现丈夫出轨并离家出走后,她向兄长写信求助,但信件如泥牛入海,娘家无一人伸出援手,这使她陷入了深深的绝望。在哀告无门的情况下,她独自带着9个月大的孩子回到娘家寻求庇护。岂料,由于两地距离遥远,她在没有丈夫陪同的情况下独自回娘家,违反了“近亲男性监护”法典,这让娘家所有人顿时陷入恐慌。她站立在门外良久,没有人请她进门,顿时感到那里“空气凝结了”,就连母亲也没有说一句话,她“持念珠的手不住颤抖”。她的父亲卧病在床,沉默不语。长兄盘问一番后,允许她进入父母的房间。这个她原来熟悉的“家”倏然变成了“法庭一般的机构”。长兄斥责她独自回娘家,是“故意玷污家族荣誉”之举,二哥断言一定是因为她的不当言行“激怒了丈夫”,才被赶出了家门,甚至说丈夫的不忠总比“家暴”要好。母亲劝她要“用爱挽回丈夫”的心。长兄明言“男人沾泥水洗净即可”,而且警告她若因此而离婚,不仅会让自己蒙羞,而且有辱门风,必然会连累妹妹和她自己的女儿未来的婚嫁。他甚至要她自焚以全节:“你要是还有点顾及家族荣誉的想法,就该自焚。你根本就不该回来。”

她在娘家被审问一番后,滴水未进,被兄长们押送回家。她必须赶在午饭前回到自己的家,这样才不至于引起邻居的注意。兄长们禁止她吐露实情,要求她谎称是一大早去医院给“孩子看病”。丈夫看见她的兄长们后,知道事出有因,但仗着有夫权制为他撑腰,他隔门警告梅赫润:“你若想借娘家对我施压,我就休了你!”她听从丈夫的指令,和大女儿下厨做饭。两个兄长和她的丈夫在客厅谈天说地,小到农作物价格,大到政治选举,无所不谈,唯独没有提及他们为什么会来。她的二哥回家前警告她“要学聪明些”,要学会自己用智慧“摆平这一切”。梅赫润彻底绝望,“心中的灯早已熄灭”。丈夫威胁要“休”了她,小时候曾经为她出头的兄长们,如今非但不支持她,反而抛弃了她。当天晚上,她往身上浇了煤油,企图自焚,最后一刻被大女儿发现。女儿劝她:“你既然能为爸爸去死,为什么不能为我们活着?”梅赫润选择活下去,但她的生存空间和生存困境并没有随之改变:丈夫的权力仍然不可挑战,父兄仍然沉浸在“荣誉谋杀”的文化空间难以自拔,母性的枷锁仍然在代际间传递。她必然和其他无数女性一样,仍然是作为系统性压迫的牺牲品而活着。

《心灯》中类似梅赫润的故事还有很多,虽然情节不同,但主题基本一致,《黑色眼镜蛇》是其中的典型代表。阿希拉夫因连生三个女儿遭丈夫抛弃,一个人带女儿们艰难度日。幼女穆妮重病无钱医治,她求助无果,走投无路时,携濒死的女儿在清真寺门前静坐,在冻雨中苦等了十二小时。丈夫得知后,认为她在寺门前静坐的行为败坏了自己的名誉,辱骂她是贱货,他边骂边飞踹妻子,女儿穆妮坠到石阶上气绝身亡。寺中的理事收受贿赂,见死不救,肆意扭曲教义,为其丈夫再娶开脱。

小说集的开篇故事《莎斯塔宫殿的石板》中,37岁的莎斯塔,勤劳朴实,生了六个孩子后恳求丈夫同意她不再生育,但丈夫坚决不同意,认为孩子是爱情的结晶,养得起许多孩子是他经济能力和社会地位的体现,他愿意为妻子修建一座可以媲美“泰姬陵”的宫殿,以纪念他们坚如磐石的爱情。他在朋友面前为妻子上树采集水果,耳鬓插花,极尽表演之能事。不幸的是,莎斯塔生下第七个孩子后,身体日渐虚弱,最后去世。信誓旦旦为妻子修建宫殿的丈夫,在40天的禁期刚过,就急不可耐地娶了穷苦人家18岁的姑娘为妻,将莎斯塔抛之脑后。自此,早已辍学的19岁长女阿西法承担起母亲的责任照顾弟妹。这完全应了莎斯塔生前经常挂在嘴边的话,“阿西法不是我的女儿,而是我的母亲”。至此,母女间又一次完成了母性角色的代际传承。最具讽刺意味的是,莎斯塔的丈夫口口声声要用来为妻子建造宫殿的石板,成了一块不起眼的墓碑。

觉醒的微光

《心灯》中的故事书写了印度南部穆斯林社会女性苦难生活的各种样态,每一篇苦难叙事,读来都令人心碎,但“绝望之为虚妄,正与希望相同”,每篇故事也都含有抗争意识或者具体的抗争行为。

《心灯》的最后一篇故事《请做一次女人吧,我的上帝!》,是一位无名女性的内心独白,是她“用心的笔尖蘸着内心的鲜血写成”的诉状(祷文),感情充沛而真挚,语气诚恳而深沉,是她向神明倾诉自己的遭遇与苦楚的独幕剧。她从小生活在一个封闭而传统的环境中,婚后仍然“被困于四面墙壁”之间,她无比渴望的自由却像微风一样,随时消逝。婚姻并未给她带来幸福与安宁,反而成为她痛苦的根源,是她悲剧性人生的开始。丈夫对她冷酷无情,将她“视为玩物”,肆意践踏她的尊严与情感,视“她的身体为游乐场”。她试图通过顺从与忍耐来换取一丝安宁,却发现这只会让丈夫更加肆无忌惮。结果,她母亲病危之时,丈夫也不允许她探视。当她被诊断出患有肿瘤需要手术时,丈夫的冷漠与无情达到了顶点。他不仅不关心她的病情,反而在她手术后向她索要母亲留给她的金项链,以便送给他的新欢。在绝望与无助中,她只能带着孩子们在医院附近流浪。最终,当她拖着疲惫的身体回到家中时,发现大门紧锁,丈夫正在家中举行新婚庆典。这一幕彻底击垮了她,她内心的痛苦与绝望达到了顶点。在故事的结尾,她向神明发出了深切的呼唤,呼吁神明能创造一个性别平等的世界,希望神明能体验女性不可言说的苦难。

《请做一次女人吧,我的上帝!》从题目到结构,都具有先锋性和挑战性。作者将祈祷模式转换为直接对话的叙事结构,以第一人称讲述自己婚后的惨痛经历,将个体生存的悲凉升华为存在主义的诘问。故事中,叙事者共17次恳求神明提供答案,作者巧妙地将神圣叙事的祷文形式转化为世俗苦难的血泪控诉。

《心灯》中的各式女性人物都生活在压抑的环境里,在荒诞、恐怖、病态的世界里,时刻追问苦难的根源,掂量自己灵魂的重量,背负着沉重的母性意识,以不同的方式试图获得救赎,却又总是无法实现。当然,《心灯》也通过一个个鲜活的故事,共同构成了生活的复杂性与丰富性,让我们深刻理解到,在困境中追求自由与平等的精神力量是无穷的。印度评论家阿里姆·艾哈穆德认为穆什塔克的故事,最大的特色就是揭示受传统束缚和禁锢的女性对不公生存现实的批判与抗争。

(作者系浙江越秀外国语学院外国语言文化研究院院长)