毕竟世上有此书

上午9时许,大会即将开幕,舞台灯光刹那间暗了下来。可是,登台的却不是大会主持人,而是一群木偶戏演员。只听有声音解说道:

“泉州是一座世界遗产城市,有世界遗产点22处,世界级非物质文化遗产7项。我们要欣赏的木偶戏表演《指掌乾坤庆嘉年》就是其中一项,距今已有2000多年的历史,目前已到80多个国家和地区开展文化交流……”

这一天是2025年7月24日,我在泉州大剧院参加中国互联网大会数字丝路论坛的开幕式。这新奇的“开幕式序曲”,让我忽然想起一部与本次大会主题完全没有关系的书。

是一部名头并不很大的艺术画册,多年间不见有多少人提起。首先书名就不讨巧:《江加走木偶雕刻》,内容何等偏门,木偶与我何干。可是,2000年代偶然在网上碰到此书,我却因喜欢其木夹板封面与手贴图散页装帧顺手买下。实则我既不知“江加走”是什么意思,也对木偶雕刻完全无感。之后虽然也曾几次书房邂逅,闲来翻翻,但仍然只是欣赏其装帧之别致而已,对书中内容和书后故事几乎一无所知。

台上还在一出接一出上演木偶剧片段,色彩分明、表情夸张的木偶头活灵活现,神完气足。我竭力回想书房里那部画册留给我的木偶图像残影,觉得它们和此刻台上的那些繁华面孔属于一个世界。

莫非《江加走木偶雕刻》一书竟与泉州有关?

大师级艺术家

上午会议一结束,我即开始查核资料。果然,江加走,正是上世纪从泉州走向世界的艺术大师。

据1958年1月周海宇为《江加走木偶雕刻》所作说明文字介绍:江加走(1871.11.12-1954.10.11),福建省泉州市环山乡花园头村人。自小家庭清贫,读书很少。他的父亲江金榜是个农民,一面种田,一面在城里雕刻粉彩木偶神像,也为木偶戏班雕刻木偶头。江加走一面帮助父亲种田,一面学习父亲的雕刻手艺。18岁那年父亲去世,江加走开始专研木偶头雕刻。他父亲传授下来的木偶头像只有50多种。江加走经70余年孜孜以求,发展和创造出280余种不同性格的木偶形象,还能梳编十几种不同式样的头髻发辫,一生雕刻和粉彩的木偶头像更有万余件之多。

江加走是中国美术家协会会员、华东美术家协会理事、福建省文学艺术工作者联合会委员、福建省第一届人民代表大会代表。去世时中央文化部、中国美术家协会等函电吊唁,省、专区、市组织治丧委员会为他筑墓立碑以作纪念。

如今江加走的遗作被视为国宝,他的木偶头雕刻刀法洗练,画笔精微,堪称一代裕后光前的雕刻艺术宗师。人们说起江加走,也偶尔会提起《江加走木偶雕刻》一书,说这部书是泉州有木偶戏以来第一部图册,也是唯一一部大型图册,其设计与印制水平,至今未被超越。看来我无意中得到了一部“木偶宝书”。可是,为什么此书又鲜为人知?

里程碑级的画册

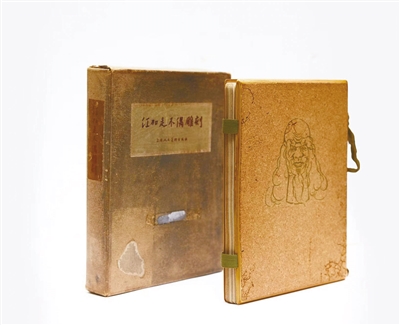

回到深圳后我赶紧翻出这部木偶雕刻里程碑级的画册细加端详:

《江加走木偶雕刻》,江加走作,上海人民美术出版社编辑出版,1958年4月第1版,印1000册。

书是硬纸板函套装,虽已历经大半个世纪,盒子还是那么挺阔、结实,几乎不变形。我这套的盒面虽然有些乌漆麻黑,但掩不住盒面上方横粘签条上暗红色的手写体书名“江加走木偶雕刻”。

此书为散页装,含50张江加走木偶头雕刻作品图片,其中彩图21幅。彩图印制在那个年代相当珍贵,可知此书制作时不惜工本。图片先用哑光特种纸珂罗版精印,然后手工衬裱于米色厚卡纸之上。图片四周有压痕,那种图片嵌入压痕框内的视觉与触觉都很舒服。

还是封面封底最有特色:厚夹板穿带式设计,上下夹板均为五层胶合板,最里面一层为樟木片,最外层似压盖了一层木屑,有粗粝、素朴之感。封面上方烫印金色木偶头线描图案。

或许只有了解泉州木偶头的雕刻工艺,才会发现设计者选择夹板材料的妙处。雕刻工序分雕刻和粉彩两道流程,细分则包括开坯、定形、细雕、裱纸、磨光、补隙、刷泥、粉彩、开脸、盖蜡等工序。充作封面封底的五层胶合板,以由里到外、层累递进的方式,重现了木偶头的诞生过程:从最里层樟木板片开始,一层层雕刻与敷彩,最后密密压实的木屑之上,一尊闪耀着人性光芒的木偶头诞生了。

谁是此书设计者

画册另附厚纸铅印说明册子一份,所印乃周海宇介绍江加走生平及其木偶头雕刻艺术成就的文章。但此书由谁装帧设计、书名由谁题写,书中均未标明。版权页上倒是标了责任编辑的名字——陶烈哉。

一部70年前出版的装帧如此有特色的画册,我不甘心书籍设计者的名字不为今人所知,于是求助于北京的吕敬人老师和上海的王为松兄。他们各自托人去查访,得到的结果几乎完全一致:

“经查问,当时因为避免个人主义冒头,设计师在书中不署名。其时书籍装帧部有张苏予、冒怀苏、陆全根等担重任。本书的创意比较独到,推断张苏予应该是本书设计者。上海人民美术出版社60周年纪念册《珍藏的记忆》中,有张苏予对该方面工作的回忆。”

太好了,有《珍藏的记忆》就不怕。我立刻网购十六开暗红色软精《珍藏的记忆》一册,从头翻到尾。很遗憾,《江加走木偶雕刻》一书一次也没有出现。

张苏予是1959年获莱比锡书籍装帧金奖书《上海博物馆藏画》的责任编辑。他在《在上海博物馆编画册》一文中说,过去怕名利思想抬头,一律不准将责任编辑的名字印在书上。

但是,《江加走木偶雕刻》版权页上却清清楚楚印有责任编辑的名字。据此我们已无法认同张苏予是此书设计者的推断。

那么,是否存在另一种可能:彼时美术出版社的责任编辑常常也负责书籍设计。张苏予既然可以如此,《江加走木偶雕刻》的设计者是陶烈哉当然也可以如此。以目前所得信息,只好推断陶烈哉最有可能是《江加走木偶雕刻》的设计者。

《珍藏的记忆》中也没有陶烈哉的记录。我查到的一点资料是:他1924年生,1947年毕业于上海美术专科学校,上世纪50年代任上海人民美术出版社编辑,后去美术学校任教。曾任上海市文史研究馆馆员,有《陶烈哉画集》出版(上海画报出版社,1999)。

张光宇的批评

掩埋在岁月尘埃里的,不仅是设计者的名字,更有《江加走木偶雕刻》这本书。此书出版两三年后,就很少有人再提起这部书了,只有一个例外,那就是1959年6月,张光宇先生在《文艺报》第11期发表的《谈谈书籍装帧》一文中,点名批评了《江加走木偶雕刻》。

1958年12月,文化部决定1959年4月在北京举办全国书籍装帧插图展览会,其目的之一是选出优秀作品参加1959年9月举行的莱比锡国际书籍艺术展。之后几个月间,各地集中出现了一批专为参展而精心打扮的所谓“展览本”,评论界称为“书籍装帧浮夸风”。张光宇的文章即是对部分参展作品的评论。他举出了“一些不太成功的例子”,如《控诉法西斯》《东坡乐府》《稼轩长短句》《新刊奇妙全相注释西厢记》《宋本杜工部集》与《民间玩具》等。然后他在文章中的口气变得极其严厉:“对待民间艺术应当注意它的朴实性。特别令人惊讶的是《江加走木偶雕刻》真的用樟木板雕上木偶头来做封面了!为何不用钢模来印铸呢?这是说明手工的廉价还是手工的名贵?……我们只能总括地称之为‘华而不实’的一些坏例子!”

考虑到当时《文艺报》所登批评文章的特殊分量,张光宇先生这次对《江加走木偶雕刻》的点名批评,可能正是后来人们很少再提起这部书的原因。

现在我们可以从事实与价值两个层面观察张光宇先生的批评。出版事实层面,《江加走木偶雕刻》出版于1958年4月,策划与制作时间当然更早,所以虽然也参加了1959年的展览,但根本不是按相关通知要求出版的“展览书”,更不是“浮夸风”里的跟风之作。这部书甚至都不在上海人美出版社“庆祝建国十周年重点出书目录”中。还有一个事实需要厘清:1958年4月版的《江加走木偶雕刻》并不像张光宇先生所怒斥的是“用樟木板雕上木偶头来做封面”,除非是1959年出版社专门制作过樟木版雕木偶头的“展览书”。

以审美价值角度观之,什么样的书稿内容,采用什么样的装帧方式和制作材料,并非只有一种“标准创意”,各种方案都是可以商量乃至争鸣的,直接定性为“坏例子”在那个时代虽然可以理解,今天看来未免有些“一棍子打死”的味道。1960年2月上海人美社专门总结过1958、1959年美术编辑室两年的工作,在“多出好书”部分,《江加走木偶雕刻》一书没有出现。既然是“坏例子”,这部书从此开始淡出人们的视野。

江加走的传人

如今只有在泉州,人们还会时时提起《江加走木偶雕刻》,觉得这部书是泉州非遗的荣耀,是本地民间艺术领域出版物曾经达到过的“国家级”高度。泉州人觉得,他们当地精妙多彩的木偶艺术,配得上拥有这样一部典藏级的书。

1949年之后,江加走制作的木偶头随泉州木偶实验剧团出访罗马尼亚参加国际木偶节而传到国外,江加走本人开始被国际友人誉为“木偶之父”。他的木偶雕刻艺术近一个世纪中一路传承下来,父传子,子传孙,如今传到了第四代江东林手中。

经由泉州风雅颂书局连真介绍,我联系上了江东林。他说,“说到传承,下一代大概率也是家族式传承,因为木偶雕刻技艺难度高,学艺时间长,整套学起来需十年左右,外面很难招到徒弟。”

我问:“《江加走木偶雕刻》画册是您曾祖父去世后四年出版的。你们家有珍藏吗?”

江东林说:“我们家留有一本,是当时上海人民美术出版社赠送的。现在这本书挺珍贵的,完好无损的已经很难找到了。”

我在网上见过一部大藏书家傅惜华的旧藏《江加走木偶艺术》,品相堪称完美。不过,相比之下,我更喜欢我这部函套脏脏的“木偶宝书”。那脏脏的灰黑污渍,不正“描绘”出了此书不同寻常的命运?这部书肯定还藏有一些我不知道的故事,不过,一想到木夹板保护着的那50件木偶头图片的原物,如今纷纷成了博物馆级的珍贵文物,想近前看一眼都难,我就不得不怀着几分庆幸感叹:毕竟世上有此书。