“鸡毛”为符,信念成钢 ——重读抗战儿童小说《鸡毛信》

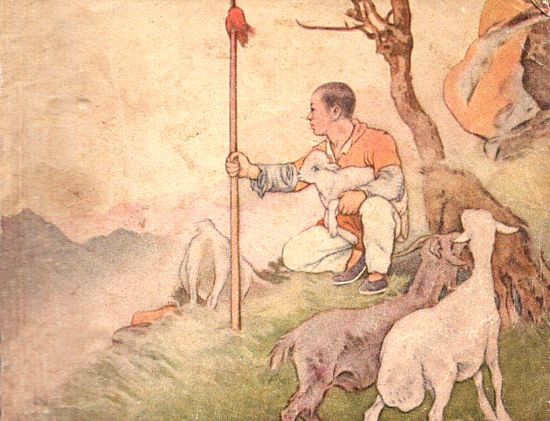

《鸡毛信》插图 刘继卣 绘

华山的《鸡毛信》堪称抗战儿童文学的经典范本。这部短篇小说以华北抗日根据地的烽火硝烟为底色,讲述了儿童团长海娃临危受命去给八路军张连长送鸡毛信的故事。作品问世以来如不灭的星火,成为几代中国孩子共同的红色记忆。

故事的主角是14岁的放羊娃海娃——当日寇的铁蹄踏碎村庄的宁静,他接过那封插着三根鸡毛的急信,肩负起关乎游击队生死存亡的使命。在与敌人的周旋中,少年以羊尾巴藏信的机智、带伤奔袭的坚韧、不惧敌人的勇敢,完成了从农家娃到革命小英雄的蜕变。那封轻飘飘的鸡毛信,是丈量成长的标尺,更是烛照少年灵魂在血火中淬炼的精神航标。

《鸡毛信》的叙事深层,藏着一条从“小家”到“大家”的精神纽带。海娃的父亲作为民兵队长,将鸡毛信托付给儿子时那句“一不能丢失,二不能暴露,三不能耽误”,实则是一场血缘之间的精神交接。在抗日硝烟中,这封插着鸡毛的信早已超越普通家书的范畴,是“顶顶重要的急信”,成为革命共同体的“生命信物”。

鸡毛信的“信”字本就暗含双重意味:既是传递军情的载体,更是“信任”的具象化。这种带着禽羽的通信方式,实则是华夏大地上延续千年的应急智慧——早在西汉,驿道上便有插羽文书飞驰的身影,一根鸡毛喻示“刻不容缓”,两根象征“快马加鞭”,三根则意味着“星夜兼程”。到了烽火连天的抗战时期,这古老的符号与乡土智慧碰撞出更炽热的火花。除了鸡毛信的轻重缓急,还有山岗上挺立的消息树——那棵被孩童日夜守望的树干,一旦倒地,便是“鬼子来了”的无声警报。这些带着泥土气息的通信密码,共同筑成敌后军民的生命防线。当海娃攥紧信纸时,他握住的不仅是父亲的嘱托,更是整个抗日队伍对下一代的期许,进而升华为对民族命运的担当——为父分忧的朴素情感,最终汇入保卫家园、抗击侵略的洪流。小说在此巧妙完成了伦理维度的跃迁:比血缘更坚固的,是革命信仰缔结的命运共同体。

海娃的成长,是革命语境下“自发”向“自觉”转化的典型样本。开篇接受任务时,少年的使命感更多掺杂着对父亲的敬畏——“爸爸,你放心吧!就算掉脑袋也不能丢了信”,这种朴素动机尚未完全剥离孩童对成人权威的依赖。直到日寇的刺刀划破晨雾,当歪嘴黑狗赶起羊,海娃放开嗓子大哭起来,仍是未脱稚气的本能反应。小英雄真正的觉醒发生在拿信的瞬间:“可是海娃顾不上羊了。他只顾得抱住老绵羊,抱住那只头羊,把它尾巴底下的鸡毛信解了下来。”在个人安危与情报安全的抉择中,海娃坚定地选择了后者,他挽救的不仅是一封情报,更是整个游击队的命运。自此,成长的齿轮开始加速转动:佯装带路时故意绕远的盘算,是对“拖延即是战斗”的深刻领悟;挣脱魔爪后带伤狂奔的每一步,都印着“必须把信送到”的信念。从“爹让我送”到“我必须送”,海娃的心跳与革命脉搏完成了同频共振。

华山采用海娃的有限视角叙事,为革命叙事注入了独特的张力。读者跟着少年的眼睛看世界:老绵羊尾巴的颤动、胳膊伤口渗血时的灼痛、望见张连长时的泪涌……这些具象的感官体验,让战争的残酷与成长的真实有了可触的温度。这种视角的精妙之处在于,平衡了儿童的本真与革命的崇高。当海娃在心中想“怎么把顶顶重要的信,把送给指挥部的急信丢啦……要是丢在旁的什么地方,也好一点儿,偏偏是落到鬼子手里……世界上哪有这样糟糕的事情啊”时,孩童式的较真里藏着对使命的敬重;当他被敌人用枪托死命砸击时,疼痛的生理反应与“我的鸡毛信啊,我的命根子啊,可不能出来啊!要是让歪嘴黑狗看到,那就糟糕啦”的心理暗示交织,展现的是稚嫩躯体里正在生长的钢铁意志。儿童视角没有拔高英雄主义,却让英雄主义有了更坚实的土壤——海娃的每一次颤抖与每一次咬牙,都意味着革命理想在少年心中深深扎根。

三根鸡毛载着千钧使命。当海娃把染着汗水、泪水、血水的信交到八路军手中时,完成的不仅是一次情报传递,更是一场精神成人礼。这封鸡毛信是革命精神的载体和结晶,它逐渐化作一枚勋章,刻在少年的生命里,让他懂得:所谓成长,就是在危难中把“小我”的恐惧,锻造成“大我”的勇气;所谓革命,就是让每个普通人的微光,汇聚成照亮民族前路的火炬。

(作者系中学语文老师)