在科学与文学之间 ——关于鲁迅早期译作《月界旅行》与《地底旅行》

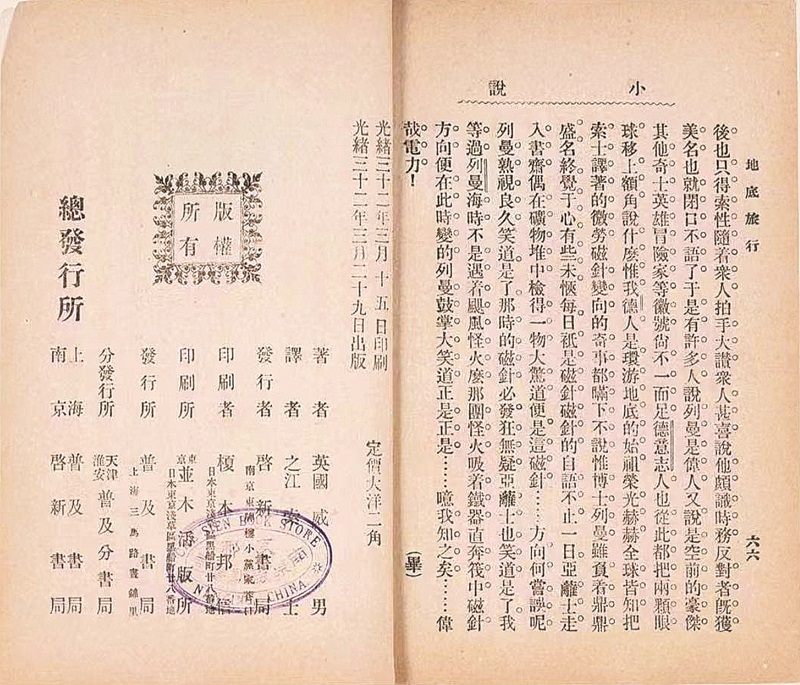

《地底旅行》鲁迅译本版权页 中国现代文学馆藏

翻译几乎贯穿了鲁迅的一生,他有一半作品是外国文学的介绍和学术性著述,其余一半是创作。有学者认为“鲁迅首先是翻译家,其次才是作家”。他带着诸种印记进入文学,发表第一篇白话小说《狂人日记》时已进行了十数年翻译活动,译介了大量外国文学作品。因此,鲁迅的译著可能是深入了解鲁迅及其创作的一把钥匙。

为什么选择科学小说?

《月界旅行》与《地底旅行》是鲁迅留学日本期间的早期译著。1902年,21岁的鲁迅以优异成绩自南京江南陆师学堂附设矿务学堂毕业,“奏奖五品顶戴”,获官派留学资格。原为学习矿学而派遣留学至日本,但就读东京弘文学院普通科江南班矿山科仅一年后,即1903年6月,这位修习“矿山科”的青年便开始在东京出版的《浙江潮》杂志上以笔名“自树”“庚辰”发表译作《斯巴达之魂》和《哀尘》。虽然刊发在“小说”栏,但实际上《斯巴达之魂》为鲁迅据日文材料编译而成,《哀尘》底本为雨果的一篇随笔,儒勒·凡尔纳的《月界旅行》《地底旅行》等科学小说,才是鲁迅最早有意识进行翻译的小说作品。

鲁迅之所以选择凡尔纳的科学小说进行翻译,据他在1934年5月15日致杨霁云信中言,是“因为向学科学,所以喜欢科学小说”。在鲁迅抵达日本的1902年,日本翻译界儒勒·凡尔纳热仍有余温,其大量作品已被译为日文,成为传播科学知识与现代性想象的媒介;身在日本的梁启超于同年创办《新小说》,发起“小说界革命”,并于首期刊出凡尔纳的《海底旅行》,希冀借助“科学小说”“政治小说”等新小说向国人传播科学知识、启发思想。身处这一文化环境,笃信科学及进化论的青年鲁迅饱受鼓舞,选择翻译科学小说也是顺理成章之事。或许由于当时的日本仅对凡尔纳作品中反映的“西洋科技文明”内容感兴趣,以及日译本多由英译本而来,导致作者姓名出现好几种译法,作者国籍有美、英、法多种说法。鲁迅翻译的《月界旅行》《地底旅行》以日译为底本,因此也存在误译情况。

因出版时间较早,鲁迅译《月界旅行》《地底旅行》的单行本极难得到,目前中国现代文学馆各收藏一本,它们为藏书家唐弢先生旧藏。2000年,唐弢夫人沈絜云遵其遗嘱,将包括这两部译作在内的全部藏书捐赠给中国现代文学馆,鲁迅翻译的《月界旅行》《地底旅行》现为馆藏一级文物。由馆内藏书版权页可见,《月界旅行》原著为“美国培伦”,中国教育普及社译印(文前署明进化社译),进化社于光绪二十九年十月十五日发行。《地底旅行》著者“英国威男”,译者“之江索士”,光绪三十二年三月二十九日出版。“美国培伦”“英国威男”均为鲁迅自日译底本音译而来,表面上看,鲁迅在翻译时似乎并不知道这两部作品出自同一人之手,但日本鲁迅研究者工藤贵正根据《月界旅行〈辩言〉》与日译《地底旅行〈凡例〉》的渊源推论鲁迅当时应该对这两部小说由同一人所写有所了悟。鲁迅后来给友人的信也从侧面印证了这一点:“威男的原名,因手头无书可查,已记不清楚,大约也许是Jules Verne,他是法国的科学小说家,报上作英,系错误。梁任公的《新小说》中,有《海底旅行》,作者题焦士威奴,也是他。”

此外,《月界旅行》版权页显示译者非鲁迅,系鲁迅将译稿“以三十元出售,改了别人的名字了”。《地底旅行》版权页显示出版时间为1906年,实则前两回已于1903年《浙江潮》10期发表,据鲁迅在1934年5月6日致杨霁云信中回忆,他不仅几乎忘记了《浙江潮》时使用的笔名,还以为这篇也许没译完。

编译与“改作”的背后

仍是在与杨霁云的通信中,鲁迅谈及此两部科学小说译著,认为《月界旅行》是编译,《地底旅行》“虽说译,其实乃是改作”。鲁迅译《月界旅行》以井上勤的日译本为底本,凡尔纳原作28回,井上勤译作亦28回,鲁迅“截长补短,得十四回”,虽篇幅仅为原文一半,但较为完整地保留了故事脉络,基本符合编译的理念。鲁迅译《地底旅行》也确算得上为“改作”,不仅删除、合并章节,叙述视角也由主人公第一人称转换为第三人称的全知视角。鲁迅译本篇幅的大幅减少有在翻译之初便决意文白兼用之故,其在《月界旅行〈辩言〉》中明确阐述了翻译语体的使用:“初拟译以俗语,稍逸读者之思索,然纯用俗语,复嫌冗繁,因参用文言,以省篇页。”另一方面,恐也与鲁迅的主观意图介入文本有关,普及科学知识、使民众“获一斑之智识,破遗传之迷信,改良思想,补助文明”是鲁迅翻译科学小说的首要目的,然而考察他的翻译文本,却发现二者之间存在缝隙。

与日译底本相比,鲁迅译《月界旅行》删掉了第五、六、十一回内容,这几回主要讲述月球在宇宙中位置、火箭发射等科学知识及人们对月球的误解;鲁迅翻译的《地底旅行》更是只保留了前半部分的探险故事,关于地质学及动植物学科学知识的后半部分被全数删去。若以科普目的论,删去科学知识的部分显然不合常理,“其措辞无味,不适于我国人者,删易少许”或可解释一二,若代入鲁迅创作小说想利用小说的力量来改良社会、关注国民性以“立人”,便容易理解了。从某种意义上来说,相对于凡尔纳小说中的科学知识,文本中冒险的英雄传奇故事更切合鲁迅当时的心境。

鲁迅在《月界旅行〈辩言〉》中认为“若培伦氏,实以其尚武之精神,写此希望之进化者也”,主张面对“造物”的压抑,要以“希望和进化”来抗争,因此他在翻译时格外赞美冒险、讴歌英雄。有研究者认为鲁迅实际上是“想要借助翻译科学小说来建立某种新的人格”,他高度赞扬人的主体性,着意突出科学知识使人脱离了自然的限制成为“壮士”和“英雄”,是意图通过这样的“人”的形象的描写,促使当时的中国人奋起。试看鲁迅于《地底旅行》第九回增加了以下一段:“天地五行,共设奸谋,宁能伤我!我惟鼓我的勇,何难克天!从此照直线进行,怕他作甚!天人决战,就在此时了!”由此可见,即使在早期翻译科学小说时期,鲁迅对“人”的关注已然萌生,这或许是青年鲁迅的思想在译作中的投射。据许寿裳在《亡友鲁迅印象记》中回忆,他们当时在弘文学院最常探讨的就是国民性和“最理想的人性”问题。鲁迅的“弃医从文”有迹可循,在翻译科学小说的1903年,他由“科学”向“文学”的转向已悄然开启。

对科学与启蒙的复杂想象

鲁迅自述“幻灯片事件”后思想产生转变,认为“我们的第一要著,是在改变他们的精神,而善于改变精神的是,我那时以为当然要推文艺,于是想提倡文艺运动了”。这种转变并不是割裂式的,过往的科学训练、新民思想、进化论等成了鲁迅思想的元素,其“科学者”与“文学者”的品格在对异质西方文化的把握中不断延伸,一同进入了鲁迅的文学世界。其后鲁迅虽很少提及科学小说,但翻译科学小说的经历或以更隐秘的方式影响了他的写作。周作人就曾评价《故事新编》中的《奔月》,“这如不是把汉魏的神怪故事和现代科学精神合了起来,是做不成功的”。

近来也有越来越多的研究者注意到鲁迅以《狂人日记》为起点的新文学写作,与他早期科学小说的译介活动之间存在着紧密关联。《狂人日记》中“愚昧的群众”这一主题曾在鲁迅早年关于科学小说的著述里出现苗头,“铁屋子”这一意象与西方科幻小说的“信息失落”范式有着一定的关联。然而无论鲁迅作品中有多少科幻元素的影子,在民族危亡的焦虑前,鲁迅仍选择将希望更多地投向以文学为武器改造国民精神的道路,科学小说在短暂的火热之后让步于现实主义写作,没有跟上新文学发展的步伐。鲁迅本人也似乎忘记了其早期翻译过两部科学小说,没有收进文集里,“觉得无甚可取”。但这并不代表两部译作没有价值,它们不仅是鲁迅个人思想转型的物证,更承载着当时有识之士对科学与启蒙的复杂想象。尤其是《月界旅行〈辩言〉》,作为中国最早系统论述科学小说即科幻小说的理论文章,鲁迅对科学小说的定义、存在的问题、优秀作品的构成要素与民族国家的关系等方面,都提出了颇有价值的观点。“比事属词,必洽学理”“经以科学,纬以人情”“觥觥大谈之际,或不免微露遁辞”等判断放在当下仍具意义。

当“月界”探索已经实现,人工智能正重塑人类未来时,今天我们重读鲁迅的科学小说译作,不仅能重新发现其思想的丰富与深刻,更能借助鲁迅百年前的思考,来重新观照科学与文学在时代变革中的互动关系,思考文学与科学应形成何种新的对话。

(作者系中国现代文学馆公共服务部助理研究员)