苏纳拉·易卜拉欣:敢于让小说成为真相的载体

著名的埃及小说家苏纳拉·易 卜拉欣8月13日上午因肺炎送医后不治,在开罗去世,享寿88岁。

作家在归真当天下午出殡。遗体离开清真寺葬于家族墓地。

埃及总理穆斯塔法·马德布利说,易卜拉欣的丰富作品充实了阿拉伯文学宝库,是“反映社会矛盾的真实镜子”,并赞扬他对复杂社会问题的深刻处理和塑造鲜活人物的能力。

埃及文化部称这位当代阿拉伯文学巨匠的离世是“文坛不可弥补的损失”。

“我们失去了一位杰出的文学人物。”文化部长艾哈迈德·福阿德·汉诺表示,易卜拉欣“留下了永恒的文学与人文遗产”。

1

苏纳拉·易 卜拉欣生于1937年2月24日,少年时代因名字怪异而饱受嘲笑,连老师也总是念叨:“苏纳阿拉? 我们不都是苏纳阿拉吗?”

苏纳拉或苏纳阿拉意为真主的化工。易卜拉欣后来自述,他降生时已经60岁的父亲做完萨拉赫(祷告)后翻开古兰经,手指正好落在蚂蚁章的一句经文上:“你见群山而以为都是固定的,其实群山都像行云样逝去。那是精制万物的真主的化工,他确是彻知你们的行为的。”于是他就这样给儿子取了名。

经常有人问易卜拉欣究竟是基督徒还是穆斯林,他拒绝回答,

只说自己是科普特人,即埃及人。

易卜拉欣早年中断大学学业参加共产主义组织的活动,1959年在大规模的反共镇压中被军事法庭判刑七年,辗转多座监狱,视牢房为大学课堂,如饥似渴地阅读英国作家弗吉尼娅·伍尔夫和匈牙利马克思主义哲学家兼文艺批评家卢卡奇·捷尔吉等人的作品,1964年因赫鲁晓夫即将访问埃及出席阿斯旺大坝落成典礼而提前获释。此后,他为埃及的国家通讯社中东社担任记者,又到柏林,在民主德国国家通讯社德通社阿拉伯语部做编辑,后获苏联奖学金,赴莫斯科学习电影摄影,1974年返回开罗投入全职写作,成为严酷审视现实的“六十年代”作家群的重要一员。

早在监狱——他眼中“真正的大学”,易 卜拉欣便坚定了信念:写作不仅是一种职业,更是“一种抵抗的形式”。

2

易 卜拉欣1997年的长篇小说《谢拉夫》入选了阿拉伯作家联盟评选的有史以来100部最佳阿拉伯语小说,高居第三位,仅次于纳吉布·马赫福兹的开罗三部曲和贾布拉·易 卜拉欣·贾布拉的《寻找瓦利德·马苏德》。

《谢拉夫》描写人称谢拉夫(意为荣誉)的埃及青年阿什拉夫·阿卜杜勒·阿齐兹·苏莱曼在电影院险遭英国流氓游客约翰强奸,为捍卫荣誉,失手杀死对方而入狱。故事主体在监狱展开。谢拉夫在这里目睹了各种各样的腐败和无尽的暴力,认清了以美国为首的西方列强对埃及的渗透和压迫,最后剃光身体,主动放弃了当初让他入狱的荣誉。

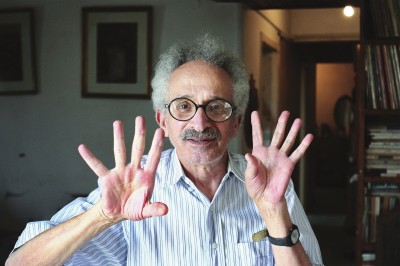

伊拉克理发师阿巴斯·努里·阿布德(阿布西)创办的《自行车理发店》节目在2021年来到开罗的易卜拉欣家中为他理发。作家回忆起狱中经历,认为强迫剃光光意在防止传染病,却演变为一种压迫的形式,让囚犯感到失去个人特征和男子气概。

易卜拉欣1992年的小说《宰特》通过一个中产阶级妇女的视角,从1952年君主制垮台开始,追溯了纳赛尔、萨达特和穆巴拉克三个时期的埃及当代史,据以改编的31集电视连续剧2013年在埃及播出并广受好评。

3

易 卜拉欣的小说名作还有在狱中写在卷烟纸上的第一本书《那股气味》(1966)、卡夫卡风格的小说《委员会》(1981)、对20世纪七八十年代黎巴嫩内战作全景式描述的《贝鲁特,贝鲁特》(1984)、关于六七十年代也门和阿曼左翼运动的《瓦尔达》(2000),以及通过男童视角回看1948年埃及社会的《偷窥》(2007)等。

仲跻昆在所著《阿拉伯现代文学史》一书中有一段介绍易卜拉欣的文字,说“他的很多作品都带有自传性质和强烈的政治色彩,较真实地反映了一些左派知识分子的遭遇和他们的观点。他的作品注意结构,运用了大量的报刊、文件材料,以强调作品内容的真实性,反映了阿拉伯世界特别是埃及的政局和有关阶层的政治思想倾向,从而受到评论界的关注”。

78岁的埃及作家和亚历山大三部曲的作者易卜拉欣·阿卜杜勒·马吉德上周告诉沙特阿拉伯期刊《杂志》,好友苏纳拉·易卜拉欣“是阿拉伯作家群体的活良心,从未在立场上有过丝毫妥协。最令我钦佩的是,苏纳拉·易卜拉欣始终坚定地站在边缘群体和受压迫者一边,敢于让小说成为真相的载体,哪怕这真相会让所有人感到不安。他还使他的每部作品都成为了反映时代的政治文化档案”。