贫困山区儿童视角下的脱贫攻坚

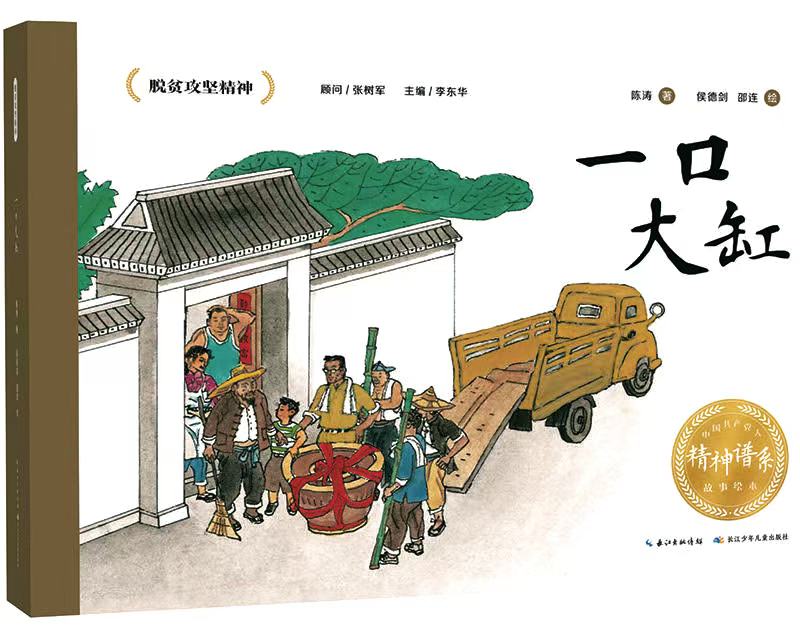

《一口大缸》绘本插图

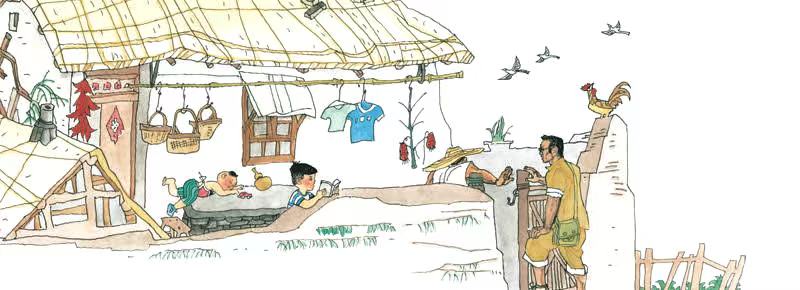

《一口大缸》绘本插图

“凉爽的晨风吹来,核桃树叶迎风摇摆。爸爸妈妈不在家的日子,爷爷比以往起得更早。当爷爷开始一天的忙碌时,我则负责照看弟弟。

我们居住的这片山区,土地贫瘠,庄稼地里收成少,爸爸妈妈得经常下山打零工才能维持一家人的生计。由于交通不便,他们一周才能回来一次。”

这是《人民文学》杂志社副主编、文学博士陈涛所著的绘本《一口大缸》(长江少年儿童出版社出版,侯德剑、邵连绘)的开篇,由此引出了一个关于驻村扶贫第一书记动员村民搬迁、助力山村脱贫的暖心故事。

“我还是在家里帮爷爷干活,照顾弟弟。这天雨下得有点大,我们的房子又开始滴滴答答地漏雨,没有光我都知道该把盆子往哪里放。”这段文字读来令人心酸,却也是许多农村贫困家庭的真实写照。外出打工的父母、留守在家与年迈老人相伴的孩子,他们面临的不仅是漏雨的屋子和经济上的困窘,还有生活中的诸多艰辛——虽未被作者过多着墨,但个中艰难,读者可想而知。这种简洁的表述,真切地道出了农村贫困生活的窘迫与无奈。

“水缸里的水快用完了,爷爷又拿起扁担、挑起水桶出门了。我不太放心,拎着小水桶跟在爷爷身后。”绘本中的“我”,是个乖巧又懂事的孩子,深知大人的辛苦,总想为家里分担些什么,减轻爷爷的负担。然而,年迈的老人和年幼的孩子,仅凭自身之力,很难改变生活的困境。文中写道:“雨后的泥巴路很滑,挑着两满桶水的爷爷颤颤巍巍地走着,经过一个水坑时狠狠摔倒在地上,水桶也打翻了。我搬不动爷爷,着急地向曾叔叔家跑去。”

曾叔叔是驻村扶贫的第一书记。和众多第一书记一样,他走村串户,与村民拉家常,为村民办实事,成了村民们信赖的贴心人。每当遇到困难,村民就像故事中的那个孩子一样,会第一时间想到这位第一书记。

曾书记得知情况后,赶过去背起爷爷送到卫生站,同时再次劝说这一家人搬迁。此前,曾书记曾多次上门做工作动员搬迁,但恋家的爷爷觉得故土难离,始终不愿离开这片祖辈生活的土地,还不给曾书记好脸色。经历了这次意外之后,爷爷切身感受到了山村生活的诸多不便,终于同意搬迁到新村生活。

《一口大缸》以留守儿童的第一视角展开叙述,着重呈现了驻村扶贫的第一书记劝说山上村民搬迁至山下的工作历程。细腻的笔触与写实的绘画风格,恰到好处地刻画了人物的性格与心理,展现了扶贫工作的一个侧面,生动诠释了扶贫第一书记想百姓之所想、急百姓之所急,不畏困难、耐心细致的工作方式。

文中的那口大缸让人印象深刻,它既是山村困苦生活的见证,也是脱贫攻坚过程的见证,更是第一书记用心为民、用情为民的见证。

许多山村山大沟深,交通不便,用水极为困难。正如文中所写:“得走上几里路才能挑回够用一两天的水。”因为原来的缸太小,存水量有限,爷爷不得不频繁挑水,崎岖的山路让吃水难的问题雪上加霜。吃水难,是无数贫困山村村民多年来面临的生活难题之一。善于动脑的曾书记想到了一个办法:他买来一口更大的缸,还亲自为挑水不便的祖孙俩挑满水缸。在那条爷爷常走的泥泞小路上,曾书记用两只水桶、一根扁担,怀揣一颗赤诚的为民之心,一次次挑满大水缸,保障了祖孙二人的用水。同时,曾书记持续做爷爷的思想工作——起初爷爷总是生气地将他拦在门外,认为“土地是命根子,决不能搬”。最终,爷爷虽对祖祖辈辈生活的地方满是不舍,却被曾书记的诚心打动,也认识到搬迁的必要性和山下生活的便利,欣然同意搬到山下。

后来,在政府的帮助下,“我”的爸爸妈妈在山下开了一家农家乐,不用再外出打工;也因为搬到了山下,住进了新房子,学校离得很近,“我”上学方便多了,生活也越来越好。

故土难离,绘本中深情描绘了爷爷对往日生活的眷恋。当曾书记带着爷爷再次返回,看到熟悉的院子时,爷爷眼中泛起了泪花。这不仅是爷爷一个人的牵挂,更是无数离开村庄的人心中难以割舍的根脉与乡愁。让人没想到的是,曾书记看出了爷爷对那口大缸的不舍,便想办法把大缸从山上搬到了山下。

多年来,一批又一批驻村第一书记和工作队队员深入乡村一线,带着先进理念、资金项目、技术服务,在田间地头、院落村寨同乡亲们共话发展、共解难题。他们一心扑在改变乡村落后面貌的事业上,用实干与担当为乡村全面振兴添砖加瓦。绘本中的爷爷珍视的不仅仅是一口大缸,更是第一书记真心帮扶的深情厚谊。

《一口大缸》是《中国共产党人精神谱系故事绘本》书系中的一本,展现了以“上下同心、尽锐出战、精准务实、开拓创新、攻坚克难、不负人民”为内涵的脱贫攻坚精神。

据悉,这套绘本入选了“十四五”国家重点出版物出版规划增补项目、中宣部2023年主题出版重点出版物、2024年度国家出版基金资助项目等,是一套面向少年儿童的“四史”教育主题绘本。通过生动鲜活的故事,弘扬中国共产党在百年奋斗历程中形成的伟大精神。书系由权威党史专家张树军指导,著名儿童文学作家李东华主编,几十位著名作家和画家联袂创作,以简洁优美的文字和极具表现力的画面,塑造了可亲可敬的英雄形象;通过一个个小切口,反映中国共产党人精神这个大主题。系列绘本中,除了用一口大缸映照“脱贫攻坚精神”,还用寻找毛驴的少年的故事诠释“长征精神”,用一个女娃娃的小纺车礼赞“延安精神”,用小豆子投出的大民主反映“照金精神”,用鸭绿江冰路上扫煤渣的故事致敬“抗美援朝精神”,用一棵树的骄傲诠释“塞罕坝精神”,用一首儿歌铭记“‘两弹一星’精神”,用女排姑娘的永不言败讴歌比金牌还耀眼的“女排精神”……以通俗的语言、有趣的故事吸引读者,同时采用中国画、彩色木刻版画、水彩画、油画、水粉画、彩铅画、重彩画等不同的创作媒介与材料,以多元的构图、丰富的风格、鲜明的个性进行表达,力图让贯穿百年的红色精神“活起来”“亮起来”。此外,每本书还设置了背景介绍和精神阐释模块等,能够帮助少年儿童更好地了解中国共产党百年奋斗史,从党的精神谱系中汲取奋进力量,为勇担民族复兴大任提供强大精神支撑。

《一口大缸》的作者陈涛曾担任第一书记,是脱贫攻坚工作的亲身参与者,2021年荣获“全国脱贫攻坚先进个人”称号。陈涛有过两年驻村经历,对农村的贫困状况有着切身感受,《一口大缸》的故事便是他驻村生活的一个缩影。2020年8月,辽宁人民出版社出版了陈涛创作的长篇非虚构作品《山中岁月》。该书是陈涛在甘肃省临潭县冶力关镇池沟村挂职生活的记录,更是他对乡村振兴这一宏大命题身体力行的实践和表达。当他在村庄开始“从未如此融入人群,也从未如此贴近自己的内心”的“山中岁月”;当他从最初听不懂当地方言,到不断观察和学习当地干部开展工作的方式方法,最终深刻理解这一方水土,认定这方水土与自己从此息息相关——其中浓缩的,是对一段特殊青春岁月的铭记。陈涛在驻村两年间写了十余万字的随笔,记录自己的所见、所思、所感,最终结集出版,并获第六届华语青年作家奖非虚构主奖。

值得一提的是,这套绘本还设置了“专家课堂”,普及相关知识。《一口大缸》重点阐释了“脱贫攻坚精神”的内涵,让读者深刻认识到党的十八大以来脱贫攻坚行动的重大意义和伟大成就。