重读《猫城记》:抗战给文化照了“爱克斯光”

原标题:“在生死的关头,我们绝对不能讳病忌医!”——重读《猫城记》

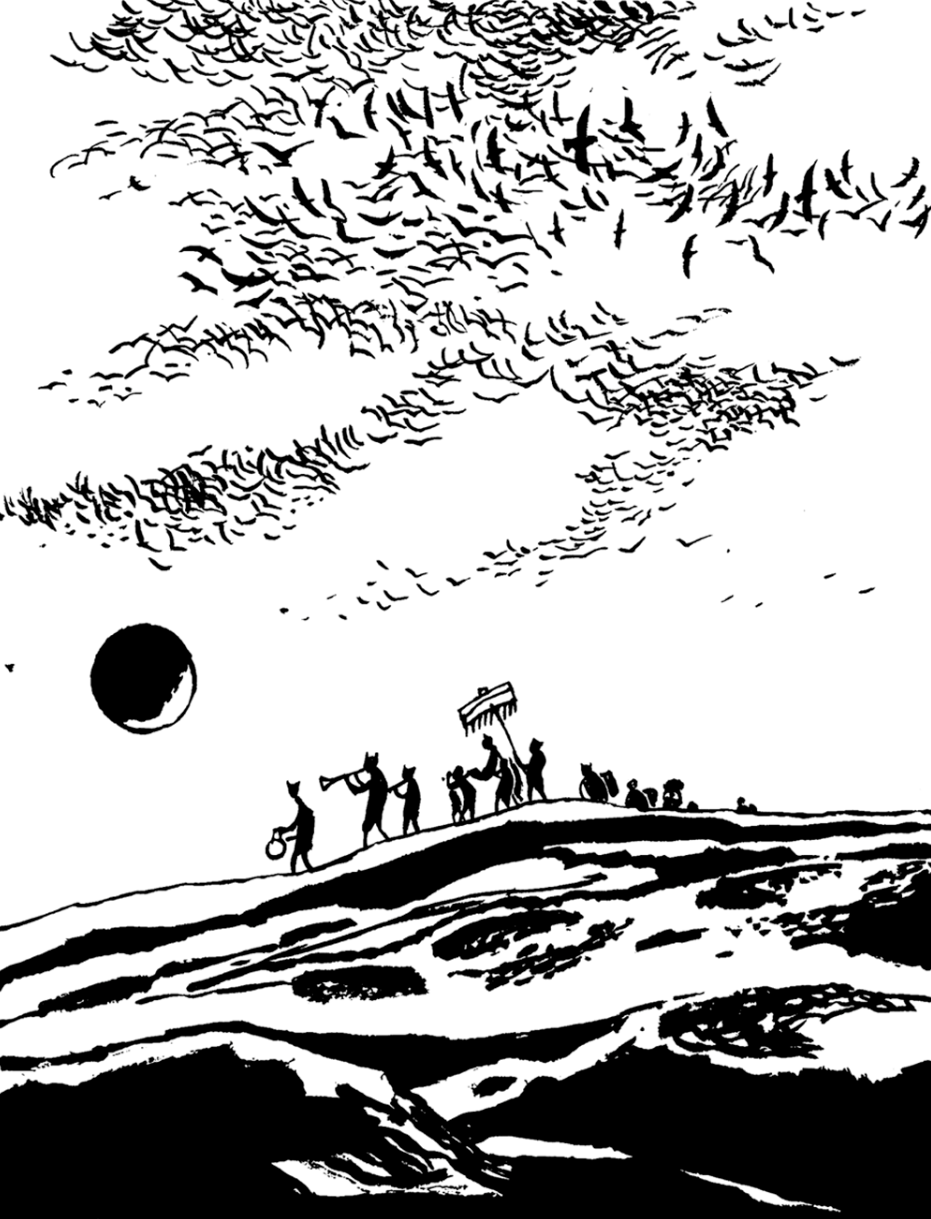

《猫城记》插图,人民文学出版社,2024年,高荣生 绘

一

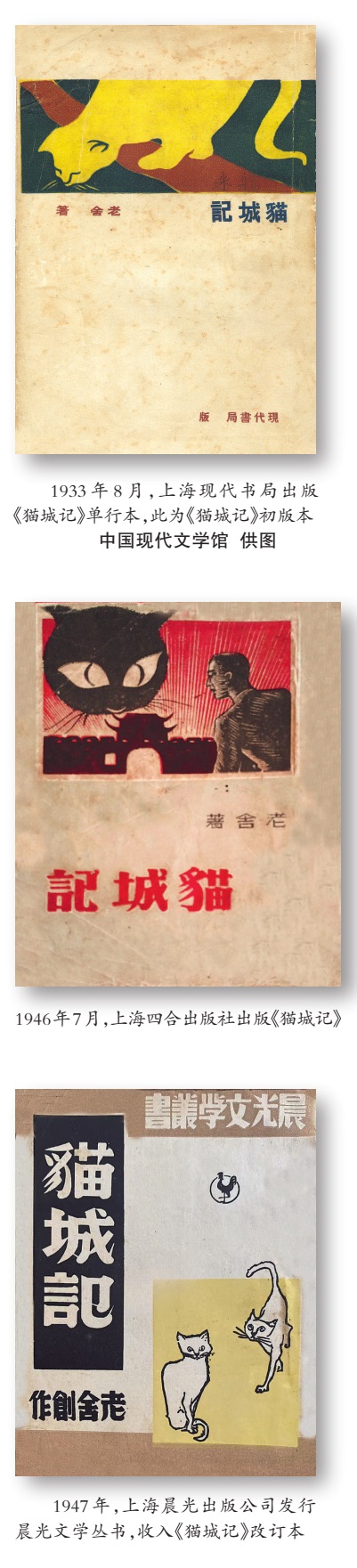

20世纪30年代初,面临社会动荡、战争阴云,中国文坛诞生了一批激愤哀怨、辛辣讥讽的社会讽喻小说。这其中就包括1932年老舍在《现代》杂志连载并于1933年出版的《猫城记》。这部小说以游记的形式讲述主人公遭遇空难后,流落火星,在“猫国”遭遇的一系列形形色色的见闻。

《猫城记》诞生于山河破碎、民族危亡的时代。彼时的中国,刚刚经历了九一八事变和一·二八事变,战争的乌云笼罩在中华大地的上空,国家民族的危机日益加剧。深感战争危机与现代性的焦虑,老舍写下了《猫城记》,以此回应政府的严重腐败以及个人诚信和道德的缺失。

《猫城记》历来被认为是一部文体模糊的小说。在诸种文体指认中,“科幻小说”是一种非常强劲的声音。老舍在《我怎样写〈猫城记〉》一文中,亲口承认《猫城记》曾受到英国科幻小说家威尔斯所作《月亮上的第一个人》的影响。事实上,在《写与读》一文中,老舍也谈到,1928年至1929年间,他阅读了大量近代的英法小说,威尔斯、康拉德等作家的作品花去他很多时间。学者宋明炜在《火星上的恶托邦:〈猫城记〉与老舍的故事》一文中,认为新文学以来最著名的科学小说当首推《猫城记》。批评家刘大先在《论老舍的幻寓小说〈猫城记〉》一文中称,《猫城记》是一种“社会型”科幻文学。西方文学研究界也长期习惯将《猫城记》置于“科幻小说”线索中予以译介、审视。《猫城记》之所以获得“科幻小说”的反复指认,除源于指认者的个人情愫、西方科幻小说的发达传统之外,主要与作品本身的科幻小说品格有关。

《猫城记》具备了一些硬科幻的要质,如星际航行、外星接触、火星想象、探索其他世界的生命、逻辑推演的自洽、以科学事实为出发点的文学幻想等。但也要看到,除“科幻小说”以外,《猫城记》也被冠以“讽刺小说”“文化讽喻小说”“幻寓小说”等多种名目。这些文体冠名的存在,道出了《猫城记》所具备的预警启示意义、人文反思色彩、亚类型融合等丰富的思想性。在此意义上说,《猫城记》确可称为一部尤其意味深长、值得一再重读的经典文本。

二

从创作背景来看,《猫城记》是对九一八事变和一·二八事变的应激回应。老舍在《我怎样写〈猫城记〉》中坦承:“自然,我为什么要写这样一本不高明的东西也有些外来的原因。头一个就是对国事的失望,军事与外交种种的失败,使一个有些感情而没有多大见解的人,像我,容易由愤恨而失望。”这交代了1932年写作《猫城记》的动荡时局。

从创作主题来看,《猫城记》属于借助战争来反省国民性的小说。用老舍自己的话讲,就是“抗战给文化照了‘爱克斯光’。在生死的关头,我们绝对不能讳病忌医!”一般学界认为,《四世同堂》是老舍给中国文化照“爱克斯光”的抗战文学代表作。但实际上拉长时间轴,会发现从抗战初期所著的《猫城记》开始,老舍就已启动了借助抗战之“爱克斯光”照射国民文化的启蒙工程。从《猫城记》的具体文本内容来看,“彻底抵抗!”“救国便是救自己!”的抗战口号语,以及猫国被矮人国侵略欺凌的预警性情节,都显示出《猫城记》突出的抗战精神底色。

三

《猫城记》中被后来科幻学者所津津乐道的科幻要素,关联着抗战主题的深刻表达。老舍不忿于国土沦陷、民族危亡的迫近“国事”,对其进行了深度萃练和形象化的讽喻,将抗战主题化为对彼时国家民族意识的寓言性书写。

小说中,老舍设置星际航行,制造国别意识,进而激发国家民族意识。如“我”乘飞机来到火星,得以走进猫国、审视猫国。“我”所属的“地球上的中国”与“火星上的猫国”构成了国家之别,“我”对猫国和猫国人的批判性审视就自然带上审视和比较的色彩。具体来说,就是老舍以“光明中国”的理想蓝图,对比性照射猫国(暗喻彼时中国)的现实;通过老舍心中现代性的国家民族想象,来批判性衡量猫国反现代性的落后认知,从而达到正面彰显的目的。顺着这种思路,老舍还让火星的光国人来到猫国,光国、中国、猫国又构成国家之别,智慧、清醒而光明的光国人被“我”视为同道,“我们”共同探讨猫国贫弱的原因,引出“国民失了人格,国便慢慢失了国格”这种“人格决定国格”的国家民族意识。这些理念,正来自星际旅行、星球交通、国际穿梭的科幻思维。

时空自由转换也是老舍书写国家民族叙事的科幻手段。“我”在《猫城记》中的活动状态是自由切换、萍踪浪迹式的:从地球到火星,从囚禁到自由,从地面到船上,从迷林旁的小屋到大蝎的家里,从大蝎的家里到公使太太的房子,从出租房屋到猫城街头,从文化机关到学校,从学校到古物院……正是这种自由穿梭,“我”才得以全景考察猫国的时空与族类:贵族、商人、政客、贵妇、小妾、学生、学者、革命者、儿童(猫小孩)等不同身份的国民,以及其所显现的诸种国民性格,纷至沓来般齐聚老舍笔端,形成了壮阔的时代景观。他们身上附着的国民性省思和民族文化考察,不啻为深广的文化寓言。倘若没有这样的方式,“我”便不会深入国家的各个角落,也不会广泛接触国家的各类国民。“我”全面审查猫国弊政、全景透视国民性格的宏伟愿景,也就无法自然自如地实现了。

四

科幻文艺思维林林总总,以虚写实的象征思维无疑是最基本的一种。老舍没有忽略象征思维这种科幻书写的底层逻辑,而是围绕着它展开更丰富的书写。

《猫城记》一开始,便描写火星猫国的灰色:灰色的天空、沉闷的灰气、灰色的阳光、银灰的宇宙、灰色的国。老舍显然要在小说开篇建立一种象征基调,以此统摄全文:即用灰色的猫国象征彼时晦暗的中国。在小说随后的叙事过程中,“猫国象征旧中国”的基本框架,几乎涵括了老舍所有想要表达的国家民族话语。旧中国典型的反现代性的有关国家和民族的观念,都被老舍设置的“猫国话语”所暗示、比拟、象征出来,经由老舍心中理想的国家民族蓝图的比堪衡量,在批判性揭示中凸显老舍对于“光明中国”的愿景。

饶有意味的是,在小说末尾,老舍如是写道:“我在火星上又住了半年,后来遇到法国的一只探险的飞机,才能生还我的伟大的光明的自由的中国。”我们可以把它看成是一个纯粹光明的结尾。如果是这样的话,《猫城记》便以灰色的象征开始,以光明的象征结束,实现了象征思维的完整闭环,同时也表达了美好光明的国家民族期待。另一个益处则是,地球先生“我”完成了星际航行,离开了火星上的灰色猫国,重返地球上的光明中国,完成了科幻推演、实现了逻辑合理。

五

老舍依靠奇幻的想象来制造国家民族叙述契机。支撑《猫城记》“科幻小说”称谓的根基,固然在于科幻之“科”,更在于科幻之“幻”,“幻寓小说”所强调的“幻”也正源自于此。在许多读者眼中,《猫城记》中幻想开展得十分充分、新奇,且具有意义的衍生性。其衍生意义之一,即是国家民族意识的表达。文学作品若想形象化揭示国家民族情怀,必然要借助感性化思维、创设艺术化情境,才能实现感性寄寓理性的文学本质追求。科幻式的天马行空想象,恰好为《猫城记》的国家民族叙述创造了生动契机。小说写到猫人对“我”的捆束:“每只胳臂上有四五只手,很软,但是很紧,并且似乎有弹性,与其说是握着,不如说是箍着,皮条似的往我的肉里煞。”这一“软式紧箍”的想象,是非常奇特的。老舍进一步夸大了被攥握的痛苦感,将其形容为“钝刀慢锯”。这种“奇特的痛苦”,最终导致了“我”的落泪、惧怕而怀恋故乡:“光明的中国,伟大的中国,没有残暴,没有毒刑,没有鹰吃死尸。我恐怕永不能再看那块光明的地土了……”这种交织着理想和悲怆的故乡认同、祖国认同和中国认同,无疑是由“软箍咒”的奇幻想象传导、引起的。

小说末尾还写到猫国军队争相投敌以换取做官求荣的机会,尤其描画了“跪式投降”的惊人场面,刻画了面临抗战压力时统治阶层的懦弱嘴脸,也深刻地警示我们,如果一个民族不站起来反对日本侵略,一个国家和民族将面临整体的危亡。小说这一桥段也激发起“我”的感慨:“他们假如一致抵抗,我不信他们会灭亡。我是反对战争的,但是我由历史上看,战争有时候还是自卫的唯一方法……”这种依靠战争卫国保种、以斗争求和平的国家民族理念,无疑是由前面设计的“跪式投降”等奇幻画面激发而起。在这样的带有浓厚幻想色彩的讽刺文本中,老舍鲜明地表达了自己的主张:一个民族固然要深刻反思自己的国民性,但面对外敌入侵,一定要站起来,团结起来共同抗击敌人,才能获得生机。

早在20世纪30年代初,老舍便通过《猫城记》开始了“科幻+抗战”表达国家民族话语的尝试,并且实现了科幻之“轻”与时代政治话语之“重”的有机融合。重读这部奇特的经典作品,对我们今天的科幻文学写作不乏启示意义。

(作者系长春师范大学文学院教授)