黄蓓佳《上铺的兄弟》:让每一朵花都能绽放出异彩

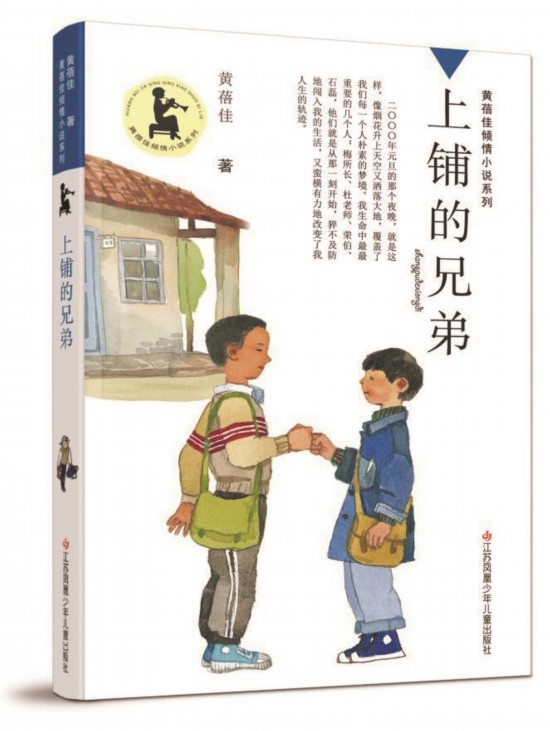

《上铺的兄弟》,黄蓓佳著,江苏凤凰少年儿童出版社,2025年3月

作家黄蓓佳新近在江苏凤凰少年儿童出版社推出的长篇儿童小说《上铺的兄弟》,以全社会广泛关注的教育问题为切入点,通过一场特殊的教育试验,塑造了几个性格鲜明的少年形象,热情讴歌了广大教育工作者无私奉献的精神。在人性的温暖中,体现出作家对民工子弟的人文关怀和严肃的社会思考,具有积极的现实意义。

小说题材新颖,提出了令人深思的社会话题。教育一向牵动着千家万户,世纪之初,随着城市化进程的加剧,大量农村劳动力进入城市务工居住,随之而来的民工子弟教育问题成为一个热门话题。作者敏锐地发现并抓住了这一热点,试图通过凌云实验学校的改革与实验,针对如何选拔培养优秀人才,解决民工子弟向上流动的问题给出自己的答案。这场教育实验体现了以梅所长、杜老师为代表的一代教育工作者对教育事业的赤诚,对民工子弟的人文关怀,以及为国育才的一腔热血和无私奉献精神。教育不仅涉及千家万户,更关乎国家百年大计,如何为城市务工子弟提供优质的教育机会,关系到成千上万为城市现代化建设默默奉献的广大民工群体的切身利益。凌云实验学校就像一束光,给这些民工子弟带来了希望。梅所长开展的凌云实验学校的这场实验,既是一次探索,也是一个缩影。

小说塑造了几个个性鲜明、有血有肉的少年儿童形象。如邹亮、石磊、包平安、李雯、那月、张小木等。石磊无疑是小说中的一个核心人物。自从四岁的弟弟意外丢失,母亲因失子刺激进了精神病院,父亲便放弃工作开始了漫长的寻子之路。父亲打工的公司领导荣伯出于人文关怀,以公司的名义把石磊送到了凌云实验学校,为了支持学校办学,荣伯代表公司捐助巨资。石磊是个懂事的孩子,在江老师悉心培养下,发挥身体素质特长开始了艰苦的游泳训练,经过不懈努力,一个普通的农村少年最终在全市游泳比赛中勇创佳绩,入选北京市少年队。邹亮从秦岭深处来到北京,跟随父母开面馆,在饭店帮忙时,他学会了察言观色,待人接物,善于与其他同学友好相处,成长为一名各方面都优秀的学生。李雯、那月、包平安和张小木等也都各有所长,各具特色,在逆境中成长成才,有的成为学习尖子,有的获得知识竞赛冠军,有的变成计算机高手。学校打破常规,因材施教,为每个孩子都找到了成长成才的途径,助力每一位学生个性化成长,苦难与贫困反而成为他们成长的助推器。在梅所长、杜老师等人的无私关怀下,凌云学校不仅成为他们教育的实验场,更是他们人生的加油站。

除了一群各具个性的少年,小说中几位性格迥异的老师形象也给人留下深刻印象。梅所长、杜老师、李老师、江老师,甚至门卫令大爷,都各具特色。梅所长一心致力教育,助力儿童成长,把一生献给了教育事业,终身未婚。她本来可以拿高薪,颐养天年,过着无忧无虑的生活,可她却难忘民工子弟,希望为民工子弟教育探索出一条不一样的成才之路。为了培养这些儿童,为国家培养优秀人才,她默默奉献,无怨无悔。杜老师作为梅所长的学生,为实践梅所长的教育理念,放弃了知名中学的领导职务和优厚条件,来到这所偏僻简陋的实验学校,不为名利,只求让每一朵花都能绽放出异彩。李老师是有个性的全能型教师,精通十八般武艺,基本上就是老师中的“全科医生”。在他的培养教育下,每个学生的才能都得到了最大的发挥。年轻的江老师不仅是孩子们的老师,更是学生的大朋友和孩子王,与孩子们完全打成一片。在梅所长带领下,他们把全部心血都献给了25个民工子弟,经过几年的努力,在条件异常艰苦的情况下,硬是实现了办学梦想,取得了令人刮目相看的成绩。他们的大爱情怀,献身教育的精神,成为无数教师的楷模,书写了一曲教育的奉献之歌。

开阔的视野、深邃的思想、宏观与微观的结合,是这部小说的又一大特色。虽然只是25个学生短短几年的一场教育实验,但却像一个微缩景观,让我们看到了更加广阔的世界。学校因其特殊性,与整个大千世界紧密联系在一起,“乡村—城市”“学校—社会”“国内—国外”“线上—线下”,是小学校,也是大世界。石磊父亲的寻子之旅、荣伯的爱心助教、包老板的倾力支持、梅所长等人的无私奉献、秦岭的乡村生活等等,都在小说中得到了充分展示。从凌云实验学校这扇小小的窗口,我们看到了更加广阔的世界,家庭、学校、社会在这里融为一体,大大拓展了儿童小说的疆域,丰富了小说的内涵,使小说主题更加丰富多元深刻。此外,小说中浓郁的生活气息和烟火味,丰富生动的细节描写,不仅非常接地气,也让读者从中感受到一种人性的温暖与诗意。

(作者系江苏凤凰文艺出版社原总编辑)