《世界上最大的鸟巢》创作谈:现在的我和童年的我,都为了一个梦

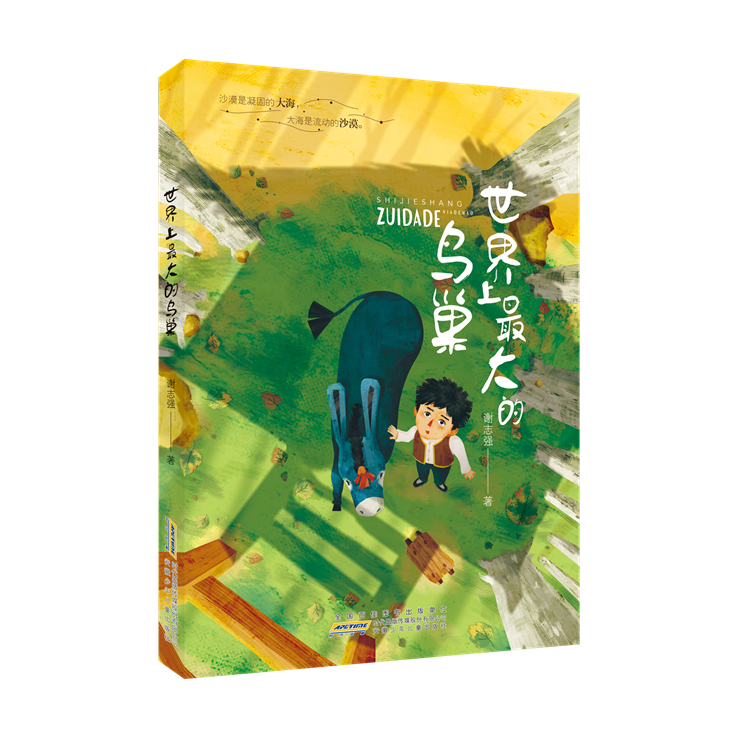

《世界上最大的鸟巢》 谢志强/著

安徽少年儿童出版社 2025年5月出版

一部小说也有前世今生。我查了一番保存的手稿,《世界上最大的鸟巢》的前身有好几个。十多年里,我写过三部十万多字的草稿,都不满意。孙女出生前,我做了个梦,隔着一条河,我想呼喊一个小女孩过来,就用我童年的一个一个故事召唤她。不知怎么,我觉得那就是我的孙女。可能我没把故事讲好,或许沙漠的故事吓着了孙女,她不过河。我记了下来。

我在雨天滑倒,摔裂了股骨,卧床四个月,我坐在床上写了十万多字。一年后,我又不满意了。孙女诞生后,与她相处,我觉得自己也在成长。后来,我突然来了兴致,写出了《世界上最大的鸟巢》。

尽管有三部十万多字的前身打底,我仍不去重温“原型”,却发现两个主人公都有了自己的声音和行动,虚构的人物活灵活现了,我仅仅是跟随着他们即时记录。画家和毛驴在前几稿中仅是次要“人物”。这一回,我没让小男孩单独进沙漠冒险。在我多年前的长篇小说《塔克拉玛干少年》中,这个小男孩有过一次探险经历,是在他上五年级的时候;而他看见“鸟巢”时还在上三年级。

我把《世界上最大的鸟巢》献给我的孙女。因为她无意中给我很多启发,是她唤醒了我心里住着的那个小男孩。那是在沙漠边缘的农场里生活的小孩。他没“出走”,而我“出来”了。

我有两个故乡。第一个故乡是浙江,第二个故乡是新疆。记得四岁时,父亲把我从上海接去新疆。他是1949年跟随部队进的新疆,1954年就地转业,屯垦戍边。那支部队的前身是赫赫有名的三五九旅。他所在的农垦第一团,前身是三五九旅七一八团,出过二十三位共和国的将军。我所在的农场职工子弟学校,同班同学中有两个是老红军的子女,却看不出有什么特殊。其中一个,我还是高中毕业后才知其父亲是老红军。

农一团那片紧挨着塔克拉玛干沙漠的绿洲,若骑马,从东到西花不到一个钟头,从南到北也就费两个多小时。西有山脉,东有沙漠。

我四岁之前的记忆,就像被擦掉的黑板上的粉笔字一样不留痕迹。刚到农场的第一天,上连队的托儿所,本来操着一口吴越方言,更可能是上海话吧,当晚回家,却讲了一口新疆普通话。就这样,我在一天之内丢了吴越方言,1982年随离休的父亲调回老家浙江,也还是捡不起来了,只能听懂。我在新疆农场时,还给母亲当翻译。母亲讲一口硬邦邦的宁波方言。而上海支边青年的话音,我一听就亲切。语言的土壤尚存,但我被移植了。

我想起,我1997年考入阿克苏地区师范学校,我的班主任老师的女儿,比我现在的孙女大一岁,她和维吾尔族小孩一起玩耍了仅一天,就能讲一口流利的维语。因为学校有维吾尔族教师,还有维吾尔族学员。小孩有灵性,可长大了的我的那一扇灵性之门就被关闭了。回到第一故乡已有四十余年,家乡方言,我仅能听懂,却不会说。语言能暴露一个人的身份和经历。第一故乡的人说我是新疆人,第二故乡的人说我是浙江人。我也觉察不到我带着两个故乡的口音。有两个故乡,却两不靠,都当我是“他者”。

塔克拉玛干意为进去出不来的地方,又可称为“死亡之海”。小时候,我在塔克拉玛干沙漠边缘的农场,大人担心小孩进沙漠,不约而同地用惊险的沙漠故事来阻止小孩的行动。小孩喜欢听故事,故事影响小孩的心灵和行为。可是,小学五年级的我还是冒险进了沙漠,迷失后,跟随着一只狐狸走了出来。狐狸对绿洲的鸡鸭感兴趣,我知道这一点。23岁时的我,第一次走出农场上师范学校。此前,一直固执地以为农场那一块“邮票大的地方”就是整个“世界”。那里相当闭塞、自足。世界上最大的鸟巢,其实只是农场里最大的鸟巢。

甚至,中学的一次地理课,那是午后第一堂课,老师是上海支边青年,他从上海带来了地球仪,只为打开我们的视野。他问我们世界有多大,有多少国家,而我却只关心我们的农场在这块用黄色来体现的塔克拉玛干沙漠里的什么位置。我靠窗户坐,那一天阳光灿烂。沙漠地带的阳光能烤熟鸡蛋。

我问老师:“我们农场在哪里?”

老师递给我一个放大镜,约莫指着一个点,没有地名。

我拿着放大镜久久地对准老师所指的那个点。阳光通过放大镜照着地球仪。突然,地球仪冒烟了,那一点烧焦了,像火山喷发。

同桌惊叫:“地球烧焦了!”

老师立刻撤走地球仪,还用手帕小心翼翼地掸那焦黑的一点。

我说:“没有农场,算什么地球?”

老师说:“农场太小,不够资格标在地球仪上。”

我不服气:“我们农场这么大,谁敢嫌它小!”

现在,走得多了,见得广了。2015年,我重返农场,也嫌它小了。不过,这么多年,我频繁地采用做梦的方式,一次又一次回到第二故乡。甚至,现在的我遇见了童年的我。童年的我喜欢玩泥巴、玩沙子。梦里,我踏进农场的土地,已陌生,不知怎么走。我问玩泥巴的小男孩。他一个人在玩泥巴,捏了好多泥人,还有小狗、小鸟,跟我童年时捏的形象差不多。看来,每个人的潜意识中都有一个神话般的“创世纪”吧?

我问:“十八连在哪里?”

十八连就是《世界上最大的鸟巢》的主人公生活的连队,紧挨沙漠。我高中毕业后就被分配到那里接受“再教育”,那里也是我的父辈那批老兵垦过荒的地方。

那个小男孩突然背对着我,弯下腰,撅屁股,然后,头朝下,通过胯裆朝我看。

两个时空相隔遥远的接头暗号,一下子使我认出了小男孩就是童年的我。儿时,我去渠里、涝坝里洗澡,上来之后也喜欢用这种姿势观看“世界”,好像天地倒了个儿。那种陌生化的视角奠定了我后来写小说的方法。

虚构的洪柳,某种意义上就是我,他是镜子,照亮了我。小时候,我常常设法摆脱身影与我的关系,却做不到;也自以为很伟大——能把太阳看得升起。现在,我意识到自己的渺小了。

孙女现今年龄和我当年进新疆时的年龄相仿。我那时也盼望长大。孙女问她的奶奶:“怎么才算长大?”她的奶奶答:“你比现在还小的时候,不会说话,不会吃饭,不会穿衣。现在,你都会了呀,还会唱歌、跳舞,这就是长大了。”孙女说:“长大是这样呀?”奶奶说:“你还会继续长大。”

我和孙女相处,她常指令我,说:“跟我来。”我就跟着她。她不回头看,知道我会跟着。孙女有一种洞悉亲情的自信,如同《世界上最大的鸟巢》里的小男孩对和画家的那种忘年交的自信。可见,爱、怜悯、敬畏、尊重是本能的伟大的感情。孙女像个领队,我就返老还童,像个小孩一样紧跟着她。

我把《世界上最大的鸟巢》献给孙女,等她能识字读文了,让她了解爷爷的童年、童年的一个梦,那是我成长的故事。过去,我认为只有小孩要成长,其实,老人也要成长。跟孙女一起成长,是我的荣幸。所以,我跟其他的小孩交流,也会自然而然地蹲下来;一个蹲,一个立,两个脑袋保持同一条水平线,平等交流。梦里,我遇见捏小泥人的那个童年的我。起初,他不理睬我;我蹲下时,赞美了他捏的小泥人,他就把我当回事儿了。现在,我还清晰地记得童年的许多梦。梦绿了沙漠,仅是影响我一生的其中一个梦。为了一个梦,现在的我和童年的我相遇,像福克纳的《熊》里的小男孩去大森林跟老熊相遇那样。我觉得自己的肩上安放着一个“鸟巢”,里边雏鸟即将破壳而出,能听见啄壳的声音,像叩门。

小说是修改出来的。修改时跟那个叫洪柳的小男孩相似,他执着于那个梦,越梦越来劲儿;我也越改越来劲儿。修改的着力点在于细节。比如第一章出现的一笔带过的榆木,修改时我增加了它的身世,像写一个人一样写一截木头;然后在第三章和第五章,顺笔分别加以照应。

人与物平等、共存,万物有灵,这是我童年时代在沙漠和绿洲生活所奠定的看待世界的视角。整部小说有一个意象:世界上最大的鸟巢,就是搭在树上的木屋。各种细节融合支持生成的一种意象,那是画家的一种活法,也引起了小男孩的兴趣,构成了一个画家和小男孩的友谊故事,也是小男孩的成长故事,他走出了精神困境。我长大了,还有过几次精神“危机”,在表面上别人看不出,而我靠“自我拯救”走出了迷失的“沙漠”。

我记得在沙漠的夜晚,地暗天明。夜色笼罩着神秘的大地,而天空明朗辽阔如大海。我于1982年底迁回浙江,第一次见到大海,还乘渔船出海。大海波涛汹涌,像沙漠里起了大沙尘暴。

我感觉,大海是流动的沙漠,沙漠是凝固的大海。

据说,远古时代,沙漠曾经是大海,有沙漠里的贝壳为证。童年的我仰望着闪烁的繁星,注视着其中一颗星,我不眨眼,那颗星就沿着我目光的轨道滑下来。

在修改中,那些细节如繁星。完稿后,我感到欣慰,终于圆了童年的一个梦。有些事,尤其是童年往事,当时相当幼稚可笑;过了很多年,回顾时,才显出重要,有了另一番意味。这个梦就是如此。过了半个多世纪,我能找到梦境与现实的界限,可是,我认为沙漠中有一片绿洲,还保持着生命的绿色,我用这种方式改变了沙漠。

现在的我和童年的我,都为了一个梦。