《四世同堂》手稿背后的故事

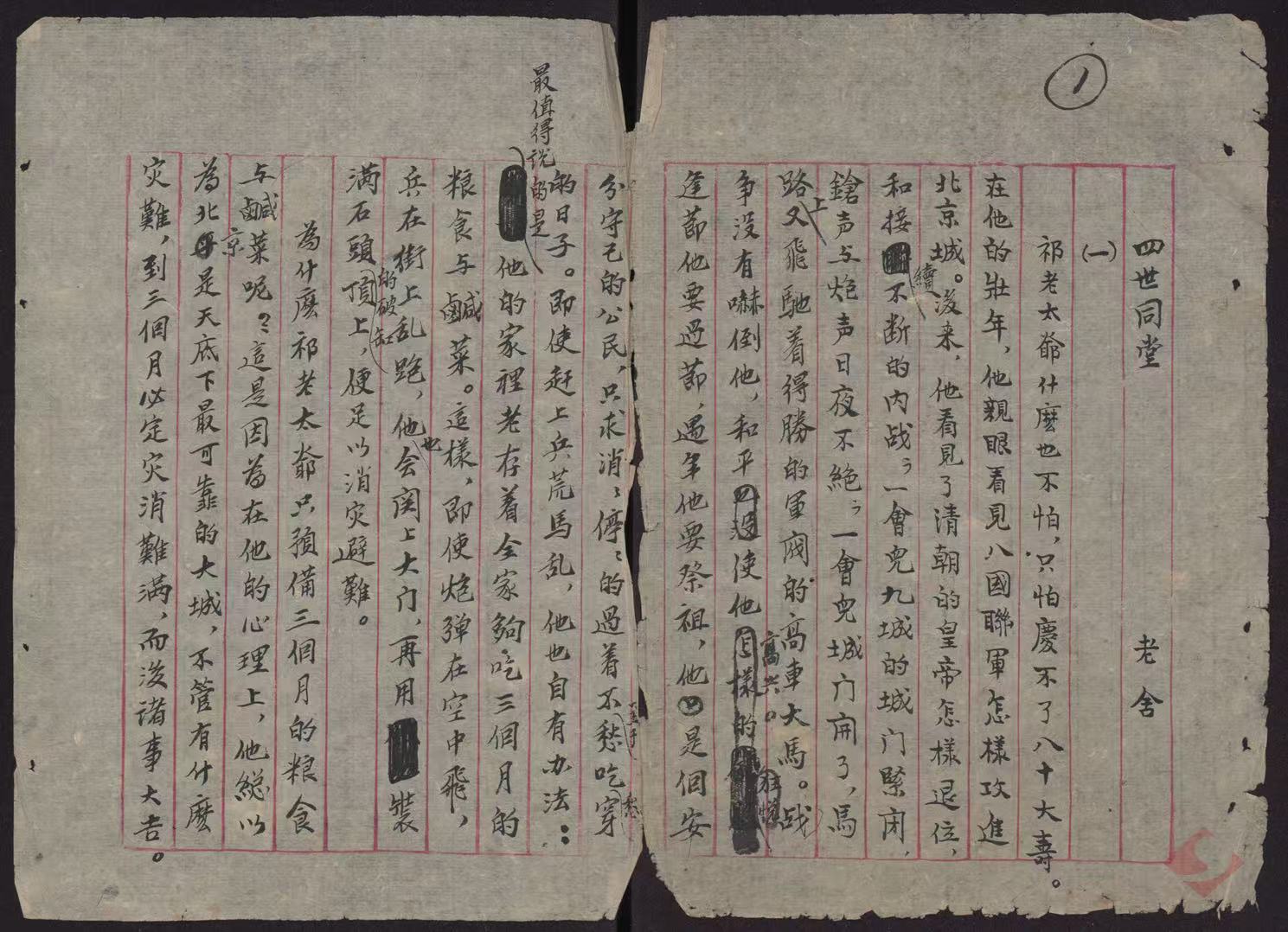

《四世同堂》手稿第一部首页,中国现代文学馆藏,照片仅供本文使用

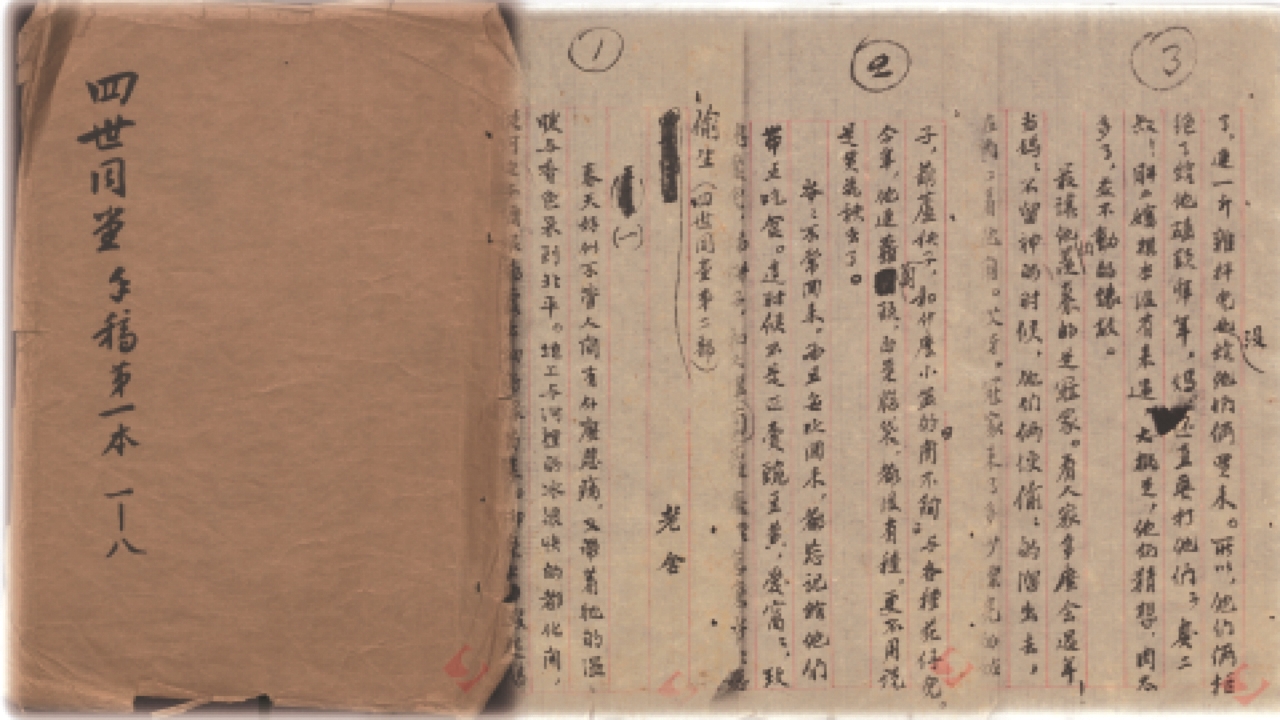

《四世同堂》手稿 中国现代文学馆 藏

《四世同堂》是老舍先生的经典长篇小说,一部百万字的巨著,小说以恢宏的叙事与地道的“京味”城市书写,几乎复原了老北平的民俗画卷,有记忆中的家国安宁、人情醇厚,也有现实的仇寇铁蹄、遍地血雨,书写了抗日战争时期北平沦陷后普通百姓的生活,写尽了复杂人性。这也是现代文学中杰出的抗战小说,完整地呈现着十四年抗战史。按老舍先生自己的话说,这部小说是对抗战文艺的一个较大的纪念品。这么重要的一部小说,它的手稿还存世吗?这份手稿背后又有着怎样的传奇故事呢?

一撇一捺,全是风骨

“人民艺术家”老舍先生的《四世同堂》手稿,是一份珍贵的国宝文献,收藏在中国现代文学馆,可以说是镇馆之宝。2002年,《四世同堂》手稿入选了首批《中国档案文献遗产名录》,国家档案局公布的首批名录共48件,其中古籍文献34件,现当代文献14件,而《四世同堂》手稿是入选文献中唯一一份文学类手稿。

1985年,街头巷尾回响着一曲骆玉笙的京韵大鼓《重整河山待后生》,“千里刀光影,仇恨燃九城。月圆之夜人不归,花香之地无和平。”其时《四世同堂》小说改编的电视剧正在热播,举国轰动,万人空巷,电视剧以小羊圈胡同为舞台,祁家生活为主线,生动再现了胡同居民各个阶层众多人物面对家国选择时的矛盾纠葛、荣辱浮沉与生死存亡,忠实还原了小说描写的北平人民在沦陷失土后的亡国之痛。当读到祁家长子天佑、一个正直厚道的老字号掌柜被日本人侮辱后投河自尽和抗战即将胜利之时小妞子的死时,人们无不落泪,一次次深刻感受到战争的残酷。老舍先生塑造的一个个平凡的人物,铸就了伟大的民族精神。这是20世纪一部不可多得的、真实再现抗日战争历史进程的优秀长篇小说,是中国现代文学的经典。

1944年,老舍开始创作《四世同堂》,在日寇炮火轰炸中的重庆买不到写钢笔字的道林纸,只能用粗糙土纸、毛笔书写。老舍先生因身体欠佳,每天只能写1500字,他用一年时间写完了上卷《惶惑》,34万字,第二年写完了中卷《偷生》,33万字。

老舍设想的《四世同堂》是与但丁《神曲》齐名的民族史诗,一部百万字、100章的长篇小说,分上、中、下三卷。1948年,他在美国写完下卷《饥荒》,33章。1949年,他冲破阻碍回到祖国,1950年在上海《小说》月刊连载前20章,缺少最后13章。遗憾的是下卷手稿在历史变迁中遗失,此书成为残卷。1980年,人民文学出版社出版的《四世同堂》也只有前87章。

那最后的13章真的消失了吗?

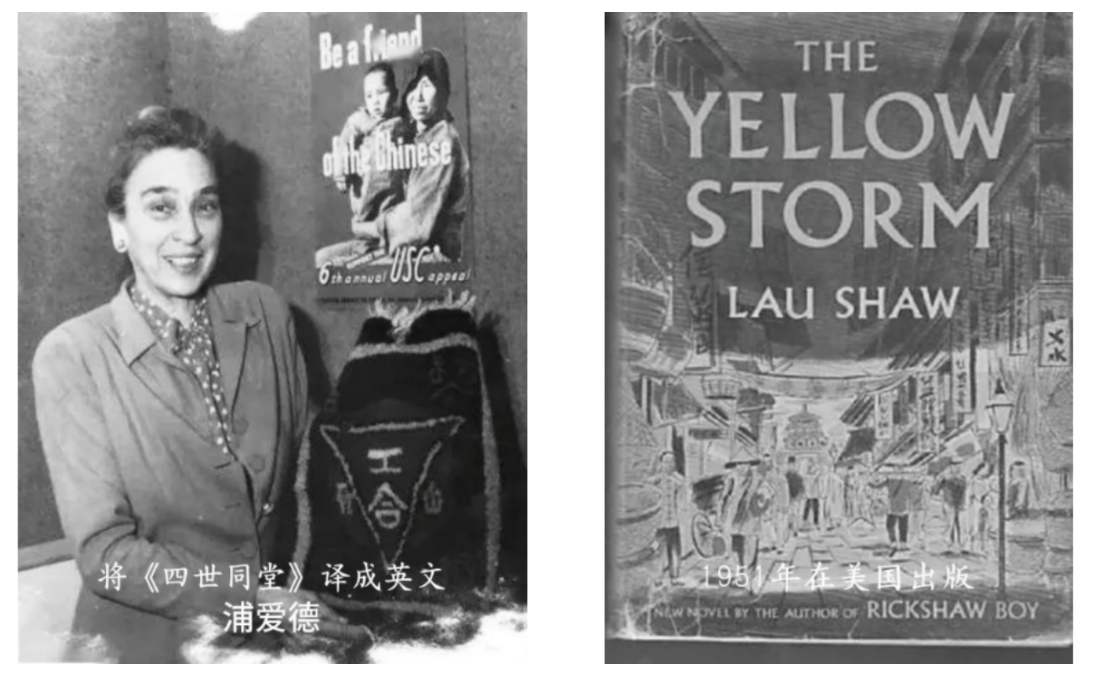

幸运的是,1948年老舍写完下卷后,与浦爱德合作将《四世同堂》译成英文,1951年在美国出版了英文版《The Yellow Storm》(《黄色风暴》)。同年,《四世同堂》在日本发行,轰动海外。

《四世同堂》英文版保留了完整的100章结构,但编辑删减了一些情节。

1981年翻译家马小弥仿照老舍的文笔,将《四世同堂》最后13章由英文版回译成中文,补足了原稿残缺的故事,但已比原稿少了15万字。

直到2014年,《四世同堂》英文全稿在哈佛大学施莱辛格图书馆浦爱德档案中被学者、出版家赵武平发现,译稿上还有多处老舍的笔记。他将下卷未曾发表过的21至36章,译成中文时努力接近老舍的京味语言风格,虽不完美,但还原了老舍笔下完整的《四世同堂》故事。

这部手稿,全篇小楷,每页20行,一页400字左右,老舍亲手装订并编号,每6章订一册,1700页手稿装订了厚厚的12本。

手稿上的一撇一捺,全是风骨,字字句句,皆是家国。老舍先生用文学彰显了民族气节,撑起了民族脊梁。老舍先生离开了,但他的手稿还在发出召唤。重整河山待后生,这也是值得每一个中国人珍藏的民族记忆。

有记忆的胡同

《四世同堂》在中国现代文学史上是不可超越的,老舍书写构建的北平生活带给读者无尽的阅读空间与怀念。北平是老舍的文学创作母本,老舍在《想北平》中写道:“我的最初的知识与印象都得自北平,它是在我血里,我的性格与脾气里有许多地方是这古城所赐给的。”“好处不在处处设备得完全,而在它处处有空儿,可以使人自由的喘气;不在有好些美丽的建筑,而在建筑的四周都有空闲的地方,使它们成为美景。每一个城楼,每一个牌楼,都可以从老远就看见。”老舍在文中说,他想念着北平的点点滴滴。老舍对北平文化有着深厚的自觉,他的许多小说发生地都是北平。《四世同堂》的发生地是北平小杨家胡同8号,即小羊圈胡同5号,这是老舍先生的出生地。

老舍在《四世同堂》小说中对小羊圈胡同是这样写的:“它不像一般的北平的胡同那样直直的,略微有一两个弯,而且颇像一个葫芦。通到西大街去的是葫芦的嘴和脖子,很细很长,而且很脏。葫芦的嘴儿那么窄小,人们若不留心细找或向邮差打听,便很容易忽略过去。进了葫芦脖子,看见了墙根堆着的垃圾,你才敢放胆往里面走。”

小羊圈胡同5号院,是小说主人公四代同堂的祁家的住所,小说主要人物都是生活在这个葫芦形胡同里6个院子中的居民,老舍没有写大开大合的戏剧性情节,而是记录点滴日常生活的褶皱肌理,写出了沦陷区百姓无穷尽的苦难与历尽磨难后的蜕变。从祁老太爷的豁达到祁瑞全的爱国情怀,一个个小人物都在时代变革中坚守着自己的信仰与尊严。

祁老太爷——小羊圈胡同的老人星,经历过八国联军入侵、末代皇帝退位、军阀混战等大事,过往经历让他相信,小杨家胡同保持着细而窄的葫芦嘴,是安全的,只要备足三个月的粮食和咸菜,闭门不出就能安然度日子。他“看着自己的房,自己的儿孙,和手植的花草,祁老人觉得自己的一世劳碌并没有虚掷。北平城是不朽之城,他的房子也是永世不朽的房子”。在祁老太爷心中自己的家是独立自足的,但国破哪有家,覆巢之下无完卵,老舍写出了国亡则家不存,没有一个家可以在残酷的战争中独存。

老舍为何让故事发生在这个胡同呢?这是他熟悉的地方,他的童年在这度过,也是老舍父母正红旗、正黄旗人的旗籍地。老舍的小说发生地几乎都在北平,但写作地常在北平之外,伦敦、济南、青岛、重庆北碚、纽约。老舍曾在《想北平》中写道“我所爱的北平不是枝枝节节的一些什么,而是整个儿与我的心灵相粘合的一段历史,一大块地方”,北平是他的故乡,也是他的灵魂所在地。

老北京的性情

很多人爱读老舍,因他的文字有内在张力。

《四世同堂》是一部鸿篇巨制,100万字。读者也许会想,老舍当初是怎样构思的呢?小说开篇第一句,这样写道:“祁老太爷什么也不怕,只怕庆不了八十大寿。”他写得很轻松,这么一句一针见血地写出一个前清遗老祁老太爷的性格特点。

老舍又是如何对小说整体布局的呢?起笔大概已有了成熟的思考,要把祁老太爷写成一个什么样的人,把祁家写成一个什么样的家族,国民性格蕴含着的复杂层面,又有多少可以反映在祁老太爷身上?老舍的深刻在于,他用幽默的、简单的日常描写,进行了一种无形的犀利批判。一部写尽了抗战小说复杂人性的开山之作,是怎么写北京人的灵魂的?

可能很多人以为老舍的小说只是书写老北京的某个具体生活空间,如一个胡同、一间茶馆、龙须沟大杂院,而没有从更宏阔视野构筑空间。其实,老舍先生是打开了北京空间的叙事的。他巧妙地用空间叙事、古建筑写出了北京古都的庄严秩序及北京人的灵魂。

小说的名字“四世同堂”是一个家族伦理名词,也是一种空间伦理,“四世同堂”暗指传统的北京胡同——四合院院落。北京的胡同始于元大都的棋盘式街巷设计,与自南向北贯穿皇城的中轴线建筑同一时期诞生,彰显着北京独有的壮美秩序、宏伟气魄、中正和谐,承载着以中为尊、居中而治的传统礼制,也铸就了北京城的灵魂。四合院是胡同里建造的住宅,是一个内封闭式的空间,建筑格局讲究尊卑有序、内外有别的礼制传统。

老舍的创作空间看似放置于小羊圈胡同的四合院里,其实是把封闭的小院空间推到了抗日战争的背景下,由内向外打破观念,小说的细节描写从四合院、到公园再到故宫城墙,从封闭到敞开,把以祁家为代表的胡同居民主动地推到更广阔的城市公共空间,简单几笔写出了老北京的灵魂。

小羊圈胡同的祁家不是严格的四合院院子,不过院内布局也完全遵循了四合院内的伦理建制。一如开篇祁老太爷洋洋得意地说“北平城是不朽之城,他的房子也是永世不朽的房子”。老舍先写了以为坚不可摧、永世相传的北平城和传统文化,可它们在战争面前被一瞬间打破了。不只四世同堂其乐融融的太平小日子成了梦想,连胡同、四合院也不得不面向外部世界的兵戈铁马与时代变化。

老舍写了北平沦陷后,公园空间被日本侵略者占据,公园承担着清末民初的政权更迭、历史变迁叙事,也蕴含了小说的主旨。

老舍的文字尽管含蓄,也流露了日本侵略者对北平的侮辱与伤害,北平是中国的缩影。小说借“中国通”英人之口说:“北平本身就是一朵大花,紫禁城和三海是花心,其余的地方是花瓣和花萼,北海的白塔是挺入天空的雄蕊!它本身就是一朵花,况且它到处还有树与花草呢!”

北平的花园意象,在民国时期的中西方作家笔下是很常见的,而这朵花正面临着战争的摧残。

老舍写北平的中秋与夏日,以往日的祥和安宁,衬托今日的动荡。写中秋祁老太爷买兔儿爷的经典场景,写沦陷后祁家长孙瑞宣的心在愁苦中,尤其是星期天,因孩子吵着想去公园玩,他没办法拒绝儿女的要求,可也知道北海、天坛等地在星期日,完全是日本人的世界。日本的男子、妇人带着孩子,占据着公园风景、花木最好的地方,显示他们侵略的力量。“他们都带着酒……酒后,他们到处发疯,东倒西晃的把酒瓶掷在马路当中或花池里。”老舍写日本人这些不雅的行为玷污公园空间,有他的思考与设计。

有一处很深刻的阅读记忆,是老舍写故宫城墙的那段文字。公园饱受了侵扰与蹂躏,也同时蕴含着一种沉默、坚不可摧的力量。汉奸组织学生到天安门游行,接受侵略者的检阅,这是一处极精彩、很见功力的文字。本是屈辱压抑的经历,老舍的书写反转了此时的气场,以千年的古城墙建筑给了无耻的汉奸、日本侵略者一种震慑、蔑视的力量:

天安门的,太庙的,与社稷坛的红墙,红墙前的玉石栏杆,红墙后的黑绿的老松,都是那么雄美庄严,仿佛来到此处的晴美的阳光都无法不收敛起一些光芒,好使整个的画面显出肃静。这里不允许吵闹与轻佻。高大的天安门面对着高大的正阳门,两个城楼离得那么近,同时又像离得极远。在两门之间的行人只能觉得自己像个蚂蚁那么小。可怜瑞丰和他的队伍,立在两门之间的石路上,好像什么也不是了似的。瑞丰看不到热闹,而只感到由城楼,红墙,和玉石出来一股子什么沉重的空气,压住他的小细脖颈;他只好低下头去……

学生越来越多了。人虽多,可是仍旧填不满天安门前的广场。人越多,那深红的墙与高大的城墙仿佛也越红越高,镇压下去人的声势。人,旗帜,仿佛不过是一些毫无分量的毛羽。而天安门是一座庄严美丽的山。巡警,宪兵,也增多起来;他们今天没有一点威风……天安门的庄严尊傲使他们沉默,羞愧——多么体面的城,多么可耻的人啊!

老舍笔下,喜欢写北平的北海、太庙、天坛、故宫等公园,它们傲然耸立、庄严,这些空间给了北平城一种坚韧的力量,也写出了乱世战争中北京人、不同阶层的民众熬过这段亡国厄运的残酷,他们身上的坚韧的灵魂与民族气节。

鲜活的人物谱系

《四世同堂》是京味小说代表作,老舍以幽默的语言勾勒出鲜活的人物谱系。“小羊圈”胡同有6户:1号院诗人钱默吟家,2号院厚道又仗义的平民李四爷家及租户,3号院汉奸冠晓荷、大赤包一家,4号大杂院剃头匠孙七、黄包车夫小崔、马寡妇及孙子程长顺,5号院是四世同堂的祁家,临近的6号杂院丁约翰、小文夫妇、刘师傅夫妇等。还有不住在这条胡同又常出现的人物白巡长,总去冠宅的蓝东阳、李空山、高亦陀等汉奸,钱家的亲家、房屋掮客金三爷,祁家的朋友、住德胜门外的农民常二爷,以及丁约翰的主人、英国使官富善。

小说塑造了以四代同堂的祁家为中心的十几户人家、一百多个人物的命运遭际。面对北平沦陷的家国选择、沉浮荣辱,老舍生动地写出了时代变革中平凡小人物的人性光芒与幽微。

祁家是小说叙事的中心,四代人的不同选择构建了抗战时期的价值观。祁老太爷代表了前清遗老一代,他总以为北平城是不朽的城,他的房子也是永世不朽的房子。他心中的家是可以自给自足,与山河破碎的国无关。常二爷、李四爷,也是忠厚朴实的老一代,他们身上有传统美德,也有认知局限,无法接纳外部世界的变化。胡同居民有老派、新派、洋派市民和贫民几种,大部分是市井平民,只知有家、不知有国,心中只有目光所及的安稳,当日寇入侵北平沦陷,集体在无意识中沦为亡国奴,也在剧变之下改变着人生与选择。

老舍把浅薄写尽了,几笔写出爱“表现自己的无聊”,又甘心做日本侵略者的顺民、奴才的冠晓荷,他是北平文化里的一只虫,他的文化只有一张纸那么薄。

冠太太是大个子,快五十岁了还专爱穿大红衣服,外号大赤包。赤包是一种小瓜,红了之后,北平的小孩子拿来玩的,这外号起得恰当,赤包经儿童揉弄以后,皮会皱起来,露出里边黑种子。冠太太脸上有不少皱纹,鼻子上许多雀斑,她擦粉也掩饰不了脸上的褶子与黑点。老舍塑造的大赤包儿是日本人妓女检查所所长,强势霸道,心狠毒辣,逼良为娼,让许多女人遭受侮辱。

老舍这样写大赤包的两个女儿高第和招弟,两位小姐,本质不错,可在母亲教导下,也学会了满脸上跑眉毛。

祁家孙辈瑞宣是全剧一号主人公,他代表了有脊梁的中国知识分子的形象。他爱国家、民族、文化和自由。他身上有父亲的沉稳,又比父亲多一些热情、思虑与练达。这个人物表达着知识分子在抗战时的挣扎与坚守,他与钱先生都通过了考验,不曾屈服,面对外敌侵略,他从头到尾的思考都不曾离开“家”与“国”半步,为家活还是为国死,这声内心的嘶吼更是老舍先生赋予人物或说知识分子阶层的觉醒,有敢于担当的勇气与尊严,也是对抗战乱世的发问。这也是老舍以小说留给后人的思考,书写了经受抗战岁月山河破碎摧残的中华民族不曾屈服的精神力量,也是会跨越时代永久传递下去的力量,这便是中国脊梁。

老二祁瑞丰是一个没脑子、只有肉体欲望的庸人,他走向无耻的堕落之路也是必然。老三祁瑞全是热血男儿,在大哥支持下离开北平,舍身求法走上抗日道路。

韵梅是一个传统的城市女性,是祁瑞宣的贤内助,她有着女性的诸多优点,任劳任怨,勤劳善良,守护着家。这个人物展现了传统女性在战争中的坚韧与奉献。

瑞丰太太胖菊子,“往好里说,是长得很富泰;往坏里说呢,干脆是一块肉。身量本就不高,又没有脖子,猛一看,她很像一个啤酒桶”。她贪图享受、见钱眼开,主动靠近大赤包,借此为瑞丰谋了一官半职。祁瑞丰丢了科长,胖菊子一转身和丑陋的蓝东阳走到一起。她极力模仿大赤包,最后“倒打一耙”将其陷害。胖菊子也是一个没脑子的人。

高第看见母亲和胖菊子等人沦为金钱的奴隶、日本人的木偶,内心有强烈的惶惑。妹妹招弟试图说服她当日本特务之时,高第终于勇敢地站了起来,成为一名与钱老先生一起抗争的女战士。

老舍以瑞全的视角将一个新高第勾勒出来:“她的脸上没有多余的表情,而只有一股正气,与坚定的眼神。这点正义与眼神,没使她更好看一点,可是的确增多了她的尊严。她的眼鼻还和从前一样,但是她好像浑身上下全变了……这个新高第有一种美,不是肉体的,而是一些由心中,由灵魂,放射出来的什么崇高与力量。”

老舍先生爱女性的善良、温润,更爱女性的坚毅。高第的每一次出场都不是C位,她一直是一个沉默的人物。不过,高第也是老舍最用心塑造的一个女性形象,她从一个衣食富足的小姐,成长为一名女英雄式的地下工作者,是老舍对山河破碎的大时代下女性觉醒的呼唤。老舍给了高第一次涅槃重生,在她身上倾注了浓烈的个人感情,以点燃民众的爱国热情。老舍先生有条不紊地写女性的美,以推进故事情节,同时传递女性的善良与力量。

正直善良的李四爷,是胡同里的热心人、邻里间的顶梁柱,他的人格魅力在抗战中突显出来。祁老太爷很尊敬李四爷。李四爷的太太四大妈为人善良、乐于助人,是胡同里的一股暖流。老舍先生笔下的四大妈,是依着自己母亲的形象写成的。

祁家第四代小顺子、小妞子是瑞宣的儿女,代表了家国的未来。但小妞子因在抗战中长期吃着难以下咽掺着沙土的“共和面”而没救下来,在胜利的消息传来之时死去,战争留下的伤痛,又何尝不是一个民族解放独立的代价。

老舍先生在小说中有严格的设定,凡是对民族犯下罪行的人,会让其死于浩劫中。如蓝东阳、大赤包、冠晓荷、招弟、瑞丰、胖菊子在内的诸多汉奸的命运都是如此。

老舍先生没写正面战场和政治格局的变动,却通过身处历史变动中的一个个平凡的小人物所历尽的创伤经历,和每一个人物的主动或被迫选择,折射出战争的破坏力与杀伤性。家国破碎,一个民族只有砥砺磨练,才可重整河山而后生。

回译本的五种版本

《四世同堂》是一部残卷。手稿只有第一部、第二部存世,第三部《饥荒》中文版只发表了前20章。最后遗失的13章从老舍先生英文原稿回译,现存世的一共有五种版本。

1951年,《四世同堂》英文版由美国纽约哈考特·布雷斯出版社出版,题名为“The Yellow Storm”(字面义《黄色风暴》)。该译本共分三个部分,分别为The Little Sheep Fold(小羊圈胡同)共25章、In the Company of the Tiger(与虎为伴)共25章,和There Is No Retribution(未遭报应)共27章,总共77章。根据1978年浦爱德回忆,除了合作翻译过程中老舍对原作的删节外,出版社对译文手稿也做了许多删节,编辑完整地删掉了一个她非常喜欢的角色,使最终出版的篇幅缩减很多。

1981年,翻译家马小弥根据浦爱德的英文节译本回译了第三部《饥荒》最后13章,发表在1982年《十月》第2期。同年人民出版社出版了此回译本补全的《四世同堂》足本(人民文学初版本)。此后很长一段时间,国内出版《四世同堂》足本,《饥荒》部分都是马小弥的回译版本。

2017年,翻译家马晓佳根据英文节译本重新回译《四世同堂》,由时代文艺出版社出版(时代文艺版本)。这两种回译本,以《四世同堂》英文节译本第三部最后13章为底本。

2014年,上海译文出版社副社长赵武平在哈佛大学施莱辛格图书馆发现了浦爱德英译《四世同堂》手稿全稿,与节译本对照才知,节译本将《饥荒》最后16段浓缩成了13段。赵武平回译了英文原稿手稿的最后16段,发表在2017年《收获》第1期,同年东方出版社出版了全版(东方版本),总共103段。

2018年,翻译家毕冰宾根据英译手稿本重回译了《四世同堂》,由人民文学出版社出版(人民文学再版本)。

2020年,美籍老舍研究学者枫雨根据英文原稿手稿回译了《饥荒》最后部分,北京现代出版社出版(现代版本)。东方版本、人民文学再版本和现代版本,均以浦爱德《四世同堂》英译原稿手稿全本为底本。

每一种译作都是对原作的一种解读。《四世同堂》第三部《饥荒》回译本,似乎只是语言的英中转换,其实更多是一种文化交流与回归。中国文学经典《四世同堂》英文手稿,在回译中再次重生。第三部《饥荒》最后16段回译虽是补全了原作足本的回译,但两种回译本与原作之间还是存在语言文字风格上的差异,也因英译原稿手稿是老舍先生自己的删节本,也与《饥荒》原文内容存在差异。以上种种,回译本可能永远不能还原老舍的《饥荒》原作,但译者也补全、搭建了老舍先生《四世同堂》中英文本的极重要的桥梁,并拓宽了老舍研究的维度,本身也是一种对《四世同堂》的再研究。

《四世同堂》回译本足本的问世,是一场跨越几十年时空,历尽译者翻译、尽力还原原著风格、又对原译稿高度尊重的重要的文学事件。这部小说不仅是中国人珍贵的民族记忆,也是世界文学史上极重要的一笔。诺贝尔文学奖获得者勒克莱齐奥在《四世同堂》法文版序言中说:“我发现老舍小说中的深度、激情和幽默都是世界性的,超越国界的。”这是对老舍先生小说艺术成就的中肯评价。

(作者系中国现代文学馆副研究员)