《京剧大典》 一座建在纸上的“生态博物馆”

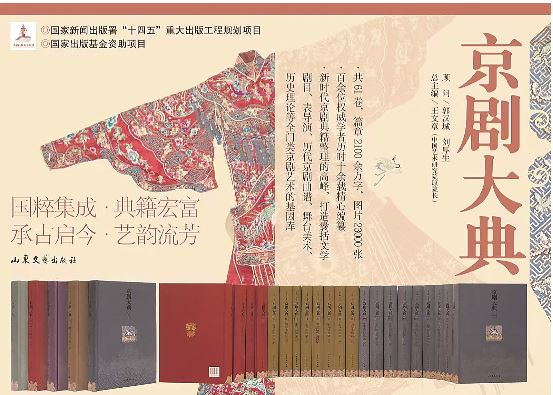

《京剧大典》,王文章总主编,山东文艺出版社,2024年7月-12月

当“国粹”成为一种濒危的“遗产”

乾隆五十五年(1790),四大徽班进京,造就了伟大的国粹——京剧。二百多年后(2010),这门古老的艺术成功荣列联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。但是随着时代的发展变迁,因“西皮、二黄,胡琴、锣鼓,水袖、脸谱”而兴的京剧,却在人们的文化生活中日渐式微——“名角儿”凋零,观众断层,程式化的表演成为古董式的艺术标本,本应活在舞台上的国粹,只能尘封在越来越尴尬的狭小空间。当传统京剧遇到全球化、现代化,当这种“国粹”成为一种“遗产”,它的危机大概就不只是自身的文化适应性问题,不只是艺术表演能否卖座、能否共情的问题,甚至不只是传播方式、市场化能力问题,事实上,更值得关注的反而应该是“遗产”本身的问题——作为一种民族性的文化记忆形态,不仅它的每一句念白、每一式水袖、每一声锣鼓都带着时间的印记,而且与之相关的每一件文献资料,都可能承载着独特且濒危的历史文化信息。

山东文艺出版社推出的大型戏曲文献集成《京剧大典》,恰是针对这种濒危遗产进行的“抢救性发掘”与文化生态系统的重建。它以文学剧目典、表导演典、历史理论典、音乐典、美术典五大“分典”的恢宏架构,内容涵盖了经典本戏、折子戏、音乐乐谱、表演艺术家著作、导演论著、身段谱专著、舞台美术图像,最终以61卷分册、2100万字、23000张珍贵图片的精雕细琢,将博大精深的京剧艺术从台上搬到了纸上,不啻以二维的方式重建了一座立体多维的京剧博物馆。这部皇皇巨著,不仅延续了自20世纪50年代起持续推进的文化抢救工程,更以考究的装帧设计和图文并茂的内在肌理回应了当代社会对传统文化数字化、系统化、制度化整理的迫切期待。

“京剧学”的经典性运作

《京剧大典》既是对京剧艺术两百多年发展历史的一次集中回顾,也是一场学科性结构框架的建构行为。它的编纂框架严谨而细致,以“原典集成,述而不作”为编纂原则,力求完整系统地呈现京剧艺术的基本面貌和学术体系。为确保资料的权威性和真实性,各分典编撰者不辞辛劳,奔赴全国各地,广泛搜求各类京剧底本、手稿、照片等珍贵资料,但是这种搜求又不是线性地“收录”或“汇编”,而是在文献选择、条目配置、体系构造中,表达了一种高度自觉的制度判断力。这种判断力大概体现在了四个方面:一是剧目与剧本的文献选择——这是京剧“文本谱系”的再定序;二是人物与流派的定位——这是“表演美学”的复刻;三是概念与术语的澄清——这是知识语言的范式确定;四是编纂者与主事机构的配置——这是政治-文化层面的经典性运作。

在此意义上,《京剧大典》构造的是“剧种总谱系”,它试图用大典之体,形成对传统剧种内部结构的重新编码。它不是简单的文献堆积,而是构建了一整套关于京剧的文化记忆机制——从角色行当、流派传承,到剧目谱系、文献史料,再到图像档案与声音文献,它以系统性的知识结构承载舞台记忆,以纸本形式完成文化遗产的文本化安置,所以它不仅是一座纸上博物馆,更是一台巨型的文化记忆“服务器”,由此记录并召唤着一门古老艺术的精神结构。所以,从知识社会学的意义来看,《京剧大典》并非仅仅是“保存”了京剧,更是在重新“定义”京剧——它通过条目化、分类化、系统化的方式,把一种原本以舞台呈现和口耳传承为主的表演艺术,转译为学术知识、文本档案与文化资本,使其获得在当代语境中的可理解性与可传播性。这种系统性的知识建构实践,既是一项文化认同的再确认工程,也可视为推动“京剧学”作为一门独立学科向前迈进的阶段性成果。

让非物质的“口述文化”落地为肉眼可见的实体文献

在文献学与戏曲学交叉领域,《京剧大典》的贡献可归结为一种面向现代的知识系统的再编目行为。它不再仅是“传承资料”的集合,而是以现代编辑学的方式,将大量剧目、角色、行当、程式、服饰、唱腔、声腔、流派等条目归入一个总体可操作的“知识结构”之中,可称为一次文化资料的“编码重组”。正如法国历史学家皮埃尔·诺拉所说的“记忆之场”,在人类历史进程中,记忆不再是自然延续,而是被存储、编排与制度性配置。《京剧大典》正是这种文化机制的重磅案例,它使原本碎片化、师徒相传的京剧知识,获得了归档权力与话语统合权力。

更重要的是,它用现代出版机制完成了对“口述文化”向“文献文化”的系统转译。京剧作为传统戏曲的代表,在很长一段时间内依赖非书面传承方式(如口传心授、身段示范),其知识体系更多属于“技艺性的默会知识”,《京剧大典》的整合行为,即是一次系统性的外显转换。这一转换不仅具有存储价值,更具有生产意义——它为后续研究、教学、传播、批评,乃至人工智能、数字化再创作等技术路径提供了客观实用的数据与范式支持。

集体智慧成就的文化资产

《京剧大典》的出版之所以引人注目,不仅因为它具有堪称庞大的体量和容量,还因为它是一项体现“集体智能”的文化工程。其编纂模式本身就具有制度化特征——由国家一级单位主持,调动全国一线学者与艺人参与。这种集体知识生产方式,不仅具备传统“修志”与“纂典”的权威性,也体现出当代中国学术机制对“文献—研究—传播”一体化路径的总体策划能力。它不是个人表达,而是国家文化意志的一种隐喻。这在当代中国文化体制背景下,具有非常重要的象征性意义。它所呈现的不是单一学者之“主张”,而是一个时代对于京剧这一国粹——“国家艺术”的整体文化认知。作为传统文化的重要组成部分,《京剧大典》不仅可与《中华大典》《中国大百科全书》《儒典》《儒藏》等大型文化典籍同列,也共同构成了新时代文化自信战略中“文化资产”体系的关键支点。

在这个意义上,《京剧大典》不仅具有专业性,更具有文化象征性。它代表了一种国家文化资产的确认行为,一种传统合法性的存续机制。在某种程度上,也是对京剧“非物质文化遗产”地位的文字制度化交出的精彩答卷。

探索可持续发展的传播机制

在新媒体传播环境下,任何一项文化成果的曝光度或可见性,往往不再依赖于其内容的“好”与“坏”,而在于其是否拥有适宜的传播策略。《京剧大典》的编纂者显然认识到了这一点。该项目并非止步于纸质出版,而是在内容策划阶段就设定了数字化、数据库化、平台化的后续路径。这是一种典型的“再编码”策略。纸本内容将被转换为可供检索、编辑、聚类、延展的数据资源,进而进入“京剧知识服务平台”或“京剧艺术教育系统”等产品形态之中。这意味着,它不仅是结果,也是一种工具,一种“再使用资源”。

这种传播机制的出现,使《京剧大典》不仅面向研究者与戏曲界内部成员,更具备了公共教育、文化旅游、海外传播、AI训练等多重使用可能性。它已不再仅是一部“文献书”,而是一种平台型文化产品。这也意味着,它的影响力已不再由“被谁阅读”决定,而由“在什么系统中被调用”决定。在平台逻辑主导当代知识流通的格局中,这种“被调用性”成为其文化能量的主要来源。

当然,无论文化策划如何周密,传播系统如何高效,学术表达如何完备,京剧最终仍需回到京剧本身。因为只有当京剧自身的艺术魅力获得更新时,《京剧大典》才不是文化遗产的旧时宫阙,而是文化再生的平川沃野。能否真正成为艺术现代性的一种基础资源,关键在于它所提供的质料是否能进入创造性的表达中。这一点,也许可以借用沃尔特·本雅明的判断:“文化文件既是文明的记录,也是野蛮的痕迹。”《京剧大典》提供了大量原生态的文献资源,足以成为新一代创作者反思与介入的“野蛮素材”。所以,我们期待它不仅成为学者书斋的庞然大物,也能成为导演的编排库、演员的训练谱、学生的学习平台、算法的训练集……唯其如此,这部大典才可能触发文化现代性的能量与延展性。

总之,《京剧大典》的出版堪称中国戏曲文献建设史上的里程碑。在“典籍—平台—数据—再生”这一路径上,它已不再是阶段性的“结项课题”,它的价值不仅在过去,也在未来。它不仅忠实于记忆,更召唤着创造。在全球文化语境愈加碎片化、同质化的当下,这样一座严整、厚重、体系完备的生态化博物馆,也许正是我们走向未来所必须超越的神圣殿堂。

(作者系山东师范大学文学院教授)