文艺的“大众化”与向着人民的“普及” ——纪念毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》发表83周年

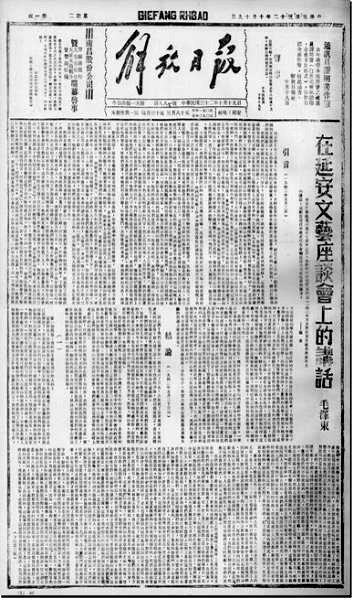

《在延安文艺座谈会上的讲话》首发于1943年10月19日《解放日报》

《在延安文艺座谈会上的讲话》的多种单行本

关于毛泽东的《在延安文艺座谈会上的讲话》的理论价值与经典意义,胡乔木在《延安文艺座谈会前后》一文中深情而又精到地说道:“重读《讲话》,它的深刻的思想性和说理性,仍使我们每一个相信真理的人感到折服,它的具有普遍真理性的基本内容,将使我们长久地受到教益。”这样一个精辟而重要的判断,在《讲话》发表之后,一直被文艺创作获取的累累成果所不断验证着,为文艺事业蓬勃发展的演进历程所充分证明着。

83年前,毛泽东的《在延安文艺座谈会上的讲话》,结合中国革命与中国文艺的具体实际,创造性阐释了文艺与人民、文艺与生活、文艺与政治等一系列重大问题,确定了党对文艺工作的基本方针。在文艺为什么人的问题上,毛泽东提出“我们的文学艺术都是为人民大众的”。进而又由文艺的“大众化”和“提高与普及的结合”,论述了“如何为群众”的问题。这些重要论述,充满了马克思主义与中国革命实际相结合的思想光辉,为新的中国文艺指明了“高扬人民性”的前进方向与发展道路。在时隔80多年的今天,重温毛泽东的这些丰富而深湛的经典论述,对于我们构建新时代的文艺高峰和建设社会主义文化强国,都有重要的思想指引作用和强烈的现实意义。

一、“为着人民大众”与“大众化”

延安文艺座谈会于1942年5月2日、16日和23日举行三次全体大会,毛泽东分别在5月2日和5月23日的大会上发表了讲话。会后,毛泽东的两次讲话整理为《在延安文艺座谈会上的讲话》(以下简称《讲话》),于1943年10月19日在《解放日报》正式发表。毛泽东在《讲话》的“引言”部分首先指出,我们要有自己的“文化军队”和“文化战线”,“要使文艺很好地成为整个革命机器的一个组成部分”。由此,他要求文艺工作者“必须站在无产阶级和人民大众的立场”,党领导下的革命文艺必须是“真正人民大众的东西”。这是建党以来关于文艺工作重要地位的首次高度肯定,关于文艺的发展方向的首次系统理论阐述。由此,文艺与人民有了自然而然的紧密联系,文艺工作的总方向和文艺发展的总方针也得以正式确定。

为了把文艺“为着人民大众”真正落到实处,毛泽东在《讲话》中对“人民大众”的含义结合当时的实际作了具体的论述。他指出:“我们的文学艺术都是为人民大众的,首先是为工农兵的,为工农兵而创作,为工农兵所利用的。”这些论述,从阶层与底层的角度,总体与主体的高度,对“人民大众”的概念作了进一步阐释,使“为着人民大众”的总方向,既落实为文艺家的立场与情感,又体现于文艺工作的对象与主体。

在确定了“文艺工作的对象是工农兵及其干部”之后,毛泽东进而谈到“了解他们,熟悉他们”的问题,并就当时流行的“文艺大众化”的说法提出了自己的看法。他指出:“什么叫做大众化呢?就是我们的文艺工作者的思想感情和工农兵大众的思想感情打成一片。而要打成一片,就应当认真学习群众的语言。如果连群众的语言都有许多不懂,还讲什么文艺创造呢?”“我们知识分子出身的文艺工作者,要使自己的作品为群众所欢迎,就得把自己的思想感情来一个变化,来一番改造。”在毛泽东看来,“大众化”既与文艺工作的对象有关,更与文艺家的站位有关。其要点在于在深入人民生活的过程中,向着人民群众转变立场,转化情感,转换语言,使文艺工作者由“同自己的描写对象和作品接受者不熟”,到“逐渐熟悉”,“打成一片”。

关于“文艺大众化”问题,毛泽东在《反对党八股》一文中,也有一定的论及。他批评一些文艺工作者在文艺的“大众化”方面口惠而实不至:“有些天天喊大众化的人,连三句老百姓的话都讲不来,可见他就没有下决心跟老百姓学,实在他的意思仍是小众化。”由此可见,“大众化”不是一个口号,而是一种行动,是走出“小众”,走向“大众”,深入生活,贴近人民,与人民群众打成一片,向群众学习语言。这些重要论述在今天看来,对于我们仍然具有极大的启迪性与强烈的现实性。从这样的角度来比照和衡量,我们当下的一些文艺工作者,基本上都是按照自己已有的惯性写作,只在自己熟悉的圈子里打转,在很大程度上仍然是“小众”化的,而不是“大众”化的。这不仅表现在语言与文风方面,也表现在立场与情感方面。因而,我们今天依然需要重温和学习毛泽东关于文艺“大众化”的论述,深入领会其精神实质与基本要义,并在自己的文艺创作与文艺工作中向着这样的目标认真地落实和切实地践行。

二、向着人民大众的“普及”

在论述了文艺“为人民大众”的总方向与文艺“大众化”的新路向之后,在《讲话》的“结论”部分,毛泽东重点论述了文艺的普及与提高问题,并把这一问题上升到“如何去服务”的高度,使文艺的普及与提高成为文艺工作的一个根本问题。由此看来,文艺的普及与提高,既是落实“如何去服务”的方法问题,也是体现“为人民大众”的观念问题。它既涉及到文艺工作的协调发展、文艺服务的均衡实现,也关乎到文艺工作的总体性与文艺事业的全局观。

正是在这样的意义上,毛泽东高度重视文艺的普及与提高问题,多次就这一问题作出重要论述。在《新民主主义论》中,毛泽东就提出了文艺的普及问题。他认为,新民主主义的文化是大众的,是为工农劳苦民众服务的,要“把提高和普及互相区别又互相联结起来”。在《讲话》中,毛泽东对文艺的普及与提高问题进行了全面的论述,并特别强调普及工作的重要性与紧迫性。他认为,在文艺工作中,普及的东西比较简单浅显,也比较容易为广大人民群众迅速接受。高级的作品比较细致,比较难于生产,也往往难于在广大人民群众中迅速流传。当前摆在工农兵面前的最迫切问题,是他们正在和敌人作残酷的流血斗争,但“他们由于长时期的封建阶级和资产阶级的统治,不识字,无文化,所以他们迫切要求一个普遍的启蒙运动,迫切要求得到他们所急需的和容易接受的文化知识和文艺作品,去提高他们的斗争热情和胜利信心,加强他们的团结,便于他们同心同德地去和敌人作斗争”。因此,“在目前条件下,普及工作的任务更为迫切”,“轻视和忽视普及工作的态度是错误的”。

毛泽东在《讲话》中谈到提高与普及的关系时明确指出:“提高是应该强调的,但是片面地孤立地强调提高,强调到不适当的程度,那就错了。”“提高要有一个基础。”“我们所说的普及工作不但不是妨碍提高,而且是给目前的范围有限的提高工作以基础,也是给将来的范围大为广阔的提高工作准备必要的条件。”他还特别指出,普及与提高都要围绕着“人民大众”来进行:“普及是人民的普及,同时,提高也是人民的提高。”

1942年5月28日,在《文艺工作者要同工农兵相结合》的文章中,毛泽东又一次谈到文艺的普及与提高问题,并再次强调普及比提高更重要、更迫切。他举例说:“胡适之的书,我们看看是需要的,不看也可以。墙报,民歌,民间故事,我们也需要看看。多少年受压迫刚翻了身的人居然能写出几百字的墙报,是了不起的大事。”他还特别谈到普及工作更为深层的意义,是在于“以工农的思想为思想,以工农的习惯为习惯,这样来写工农,也就能教育工农,并提高成为艺术”。他还预言道:“在将来的社会主义社会也有专门的文学家、艺术家。将来大批的作家将从工人农民中产生。”由此可以看出,文艺的普及工作,既是着眼于全局,又放眼于长远,旨在由最迫切的“普及”入手,使专业的文艺家转变立场与情感,使业余的文艺家涌现和成长,最终实现文艺事业蓬勃发展的生动局面。

客观检省我们的文学艺术工作,可以说很长时期在文学创作与文学服务诸方面,并没有有意识地强调和突出文艺的普及工作。总的来看,抓提高的比较多,抓普及的比较少,文艺的普及工作大致处于一种自然而然的状态。这些年来,随着网络文学的强势崛起,新大众文艺的蓬勃生成,当代文艺文学领域呈现出一种原生态文艺自然生长、大众化文艺茁壮成长的新势态与新倾向。这种来自民间与大众的文艺的自我普及现象,既充分证明文艺的普及工作不可或缺,更生动揭示了“人民需要文艺”“文艺需要人民”等重要论断的不可移易。

三、“必须与新的群众相结合”

在确定了文艺的方向问题,论述了文艺“为群众的问题”和“如何为群众”的问题之后,毛泽东的《在延安文艺座谈会上的讲话》,向文艺家提出了新的任务和新的要求,那就是:“过去的时代,已经一去不复返了。因此,我们必须和新的群众相结合,不能有任何迟疑。”而要“和新的群众的时代相结合,就必须彻底解决个人与群众的关系问题”。他号召广大文艺工作者要以鲁迅为榜样,以鲁迅的“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”的诗句作为座右铭,“作无产阶级和人民大众的‘牛’,鞠躬尽瘁,死而后已”。

从毛泽东的论述来看,他要求文艺工作者必须与新的群众的时代相结合,主要出于两个方面的考虑。一个方面是文艺工作者的思想与作风存在问题:“同志们中间还有很多的唯心论、教条主义、空想、空谈、轻视实践、脱离群众等等的缺点。”另一个方面是,要面对新的时代,适应新的形势。毛泽东告诉文艺家,“从亭子间到革命根据地,不但是经历了两种地区,而且是经历了两个历史时代”。根据地的人民群众“希望革命根据地的作家告诉他们新的人物,新的世界。所以愈是为革命根据地的群众而写的作品,才愈有全国意义”。他希望并相信文艺家们在“今后长期的学习和工作中间,一定能够改造自己和自己作品的面貌,一定能够创造出许多为人民群众所热烈欢迎的优秀的作品”。

《讲话》的主要论述与基本精神,给文艺工作者指明了前进的新方向,也提供了文艺创造的新动力。从1942年之后,延安和各革命根据地的文艺工作者怀着极大的革命热情和文艺激情,到群众中去生活和学习,到斗争中去工作和创作,在延安和陕甘宁边区,以秧歌剧、活报剧为代表的群众文艺运动应运而生,以歌剧《白毛女》、小说《小二黑结婚》《荷花淀》等为代表的新的文艺创作如雨后春笋,反映新时代的生活,表现新的主题与人物,成为文艺活动的新走向与新时尚,由此开创出了中国现代文艺史上光辉而灿烂的全新局面。

今天的文艺工作与过去的延安时期已经完全不同,我们走过了“十七年”“新时期”,走进了新世纪、新时代,面对着新的形势,承担着新的任务,但毛泽东的《讲话》里的重要论述与基本要义,仍需要我们很好地学习与继承,延安时期的文艺精神仍需要我们努力发扬与光大。习近平总书记继承毛泽东《讲话》中文艺“为着人民大众”的思想精髓,提出“社会主义文艺,从本质上讲,就是人民的文艺”和“以人民为中心”的创作导向,使得“高扬人民性的文艺道路”更为明确、更加突出。我们在新时代践行“以人民为中心”创作导向的过程中,完全可以在毛泽东的《讲话》中有关文艺的“大众化”、向着人民大众的“普及”与“和新的群众的时代相结合”的精辟论述中,汲取重要的思想元素,吸取有益的精神营养,在深入时代生活、扎根人民群众的过程中,更新自己、丰富自己、提升自己,努力创作与以人民为主角并为大众所喜闻乐见的优秀作品和深入人心的时代经典,为增强人民的精神力量,为涵养人民的精神世界,以及推动文艺的繁荣和推进文化强国的建设,作出自己更新更大的贡献。

(作者系中国社会科学院研究员、中国当代文学研究会名誉会长)