作家手稿是解密文学发生的钥匙

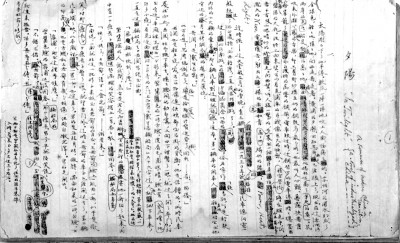

茅盾《子夜》手稿 资料图片

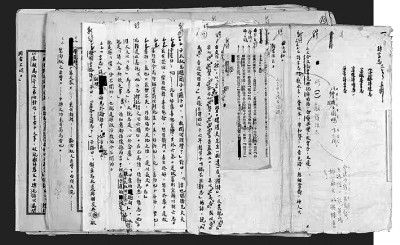

朱自清《诗言志辨》手稿 资料图片

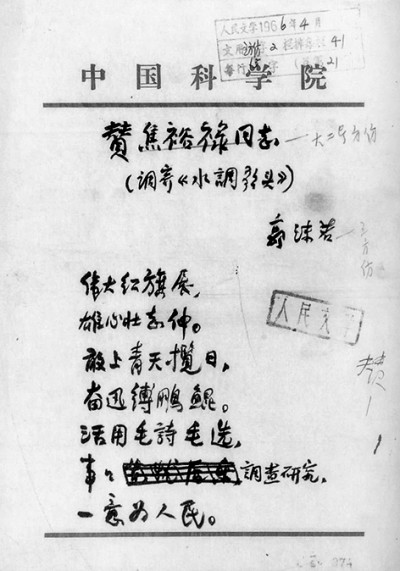

郭沫若《水调歌头·赞焦裕禄同志》手稿

在中国现代文学馆建馆40周年之际,作家毕飞宇、孙甘露分别将珍藏多年的长篇小说《玉米》和短篇小说《信使之函》手稿捐赠出来,成为丰富馆藏的新力量。

在电脑写作甚至人工智能写作成为讨论热点的新媒介时代,作家手写的黄金时代已经过去了。当下,部分年龄稍长的作家还在坚持手写,可以想见的是,随着时代转型与时间推移,作家亲笔书写的文稿将会越来越稀少,也越来越珍贵。不过同样可以相信的是,在与现代文明的对话与接轨中,手写永远不会过时,也永远不会消失。

作家手稿折射出不同时代的风雨与微光

如同对算法模型的人工智能写作是否可以取代心灵情感的人类写作满怀忧虑一样,对于新生的技术,人们往往在兴奋、新鲜的同时,不免有一种未知的疑虑。其实,从人类远古时代的结绳、石刻到甲骨、莎草,从竹帛、羊皮到纸本、印刷,再到现在普遍化的电脑写作,这既是漫长遥远的文明变迁,也是日新月异的历史更迭,不必过度忧虑,也不必杞人忧天。借用一位巴西学者弗鲁塞尔的话来说,如果因为担心失去书写,我们就会失去从荷马、歌德,从孔子、鲁迅那里获得的一切,我们怎么知道这些伟大的作者就不会更愿意用电脑键盘、录音、录影的方式表达自己呢?

随着作家“换笔”进入电脑写作时代,随着手写文化的式微与手稿存量的递减,手稿遗产成为历史,反而比以往任何时候都更加珍贵。法国学者克莱尔就说过:“作家的手稿命运迥异:有些手稿被作者或亲友忽视、隐藏或摧毁;另一些则相反,被继承人、收藏家或图书馆推荐、保存并择机展出。它们不仅代表着名家手笔,更包含着作品创作的秘密,吸引着商业投机和学术好奇,从而证明其遗产价值当之无愧。”

作家手稿的发掘、收藏、捐赠、展览、出版、流通在近年来蓬勃兴起,进入一个空前繁荣的时期。在当代作家中,贺敬之、姚雪垠、赵树理、魏巍、杨沫、刘心武、张炜、莫言、陈忠实、海子等名家手稿都有收藏。现代著名作家的手稿从鲁迅、巴金、茅盾、老舍等人开始,不仅有收藏,而且有系列影印出版。

对手稿重要性的认知有一个漫长的历史演变过程。在古代和中世纪的欧洲,书写被认为是一种卑贱的工作。作家不会自降身份亲笔写作,一般是作者口授,交由秘书或助手听写。随着人的觉醒和对天赋的重视,手稿地位才得以空前提高。雨果对自己的手稿就视若生命,即使在流亡期间,也不忘包着雨布随身携带。法国学者德比亚齐揭示了这一转变的时代动因。他说,19世纪以来,“与个人行为的声誉结合得越来越紧密的手稿又有了备受重视的全新意义。因为手稿是作者亲手写的,所以就变成了个人创作的记载、材料的证明和源自印刷版本的一种思想特征。通过手稿,人们开始感觉到手稿真正的关键所在是作家这个人,他的写作、方法及个性”。

当代中国文学界对手稿重要性的自觉意识,是从21世纪开始的。除了“防止手稿散失”,还有同时期法国手稿学带来的观念冲击。2002年,时任中国现代文学馆馆长的舒乙在位于巴黎的法国国家图书馆老馆里,亲眼看见法国人研究手稿的热情,大为震撼:“它令我惊讶,使我感动。我从来未想到,手稿会这么令人注意。联想到我工作的中国现代文学馆,情况就大不相同了。我们收藏了数以万计的中国现、当代文学作品的手稿,却基本无人利用。”于是,他呼唤建立“中国手稿学”。中国现代文学馆开始积极发掘馆藏,影印出版巴金、茅盾、老舍、丁玲、赵树理等名家的创作手稿。

手稿的重要性主要在于其特殊的史料意义。每一部手稿,几乎都有一段不太寻常的冒险经历或传奇故事,折射出不同时代的风雨与微光。鲁迅的手稿曾一度随写随弃,在家里被用来擦手抹桌子。萧红有一次在街头买早点时,意外发现了几页《死魂灵》译稿被小伙计用来包油条。全面抗战爆发后,为保护鲁迅手稿,许广平曾将其藏在上海霞飞坊堆煤的小灶间,存放在英商麦加利银行的大保险柜里,后来又遭遇日本宪兵队的搜捕,以致1922年的日记稿本至今下落不明。郁达夫的小说《她是一个弱女子》写于淞沪会战期间,因为在逃难时书于“又硬又挺”的“东京创作用纸”上而幸免于难。这部手稿在抗战年代流落民间,一度成了商家压酒缸、咸菜缸的“封口材料”。

即便在和平年代,诗人海子手稿的发现同样让人惊心动魄。在编辑出版海子诗集时,他所有手稿材料被不小心扔到了垃圾堆里,幸好一位艺术家路过时碰巧发现,才拯救了这部几乎沦为垃圾处理的诗稿,并辗转还给了海子好友西川。从丢弃到重视,从一钱不值的脏污废纸到动辄上千万元的珍贵文物,手稿的漂流史,也是手稿的回归史。无论是纸媒时代,还是新媒体时代,作家手稿的“漂流之旅”依然在路上,不曾止息,也不会止息。

阅读手稿犹如进入作家创作的个人密室

从现代手稿史来看,中国作家最早影印的一部手稿应该是刘半农在1932年编印的《初期白话诗稿》。这部诗稿“用白话诗十五周年纪念的名义”,影印了陈独秀、李大钊、胡适、鲁迅、周作人、沈尹默、沈兼士、陈衡哲等八位新文化运动先驱人物在《新青年》上发表的26首白话诗。这些手稿都是当年投稿时所保留的原稿,刘半农还特别在旧纸夹中找到了7页当年的《新青年》稿纸,用毛笔书写了目录和编后记。其中有对文学历史进程的纪念,也有对包括当时已经牺牲的李大钊、与尚在看守所拘押的陈独秀等同人友谊的深切纪念。

出版物即便印制精美,却无法代替手稿。在印刷本那里,我们无法感知作家那只写作的手,也无法探寻作家的写作状态。在机械复制或电子书写时代,无论是纸张尺寸、文档格式,还是文字规格、字体大小,都是规范和统一的。手写则赋予写作者自由。每个写作者都可按自己的意愿与习惯自由选择用笔,自由支配页面,自由处理文字。由此,我们可以看到写作之手在纸、笔、墨之间创造出的独特性和多样性,可以感触作家亲笔书写的手工性和个人性,体味作家写作的不同心性与情趣。

如果不看手稿,我们无法知道,鲁迅早年抄写祖父诗稿《桐华阁诗钞》与家训《恒训》时是怎样的恭谨、拘束;如果不看手稿,我们无法知道,鲁迅给爱开玩笑的老友钱玄同所写的书信稿件是如何龙飞凤舞、放荡不羁;如果不看手稿,我们也无法知道,鲁迅的创作文稿竟然如此优雅干净、精致有度……在赵树理的小说手稿里,稿纸中有多页是将残页、正反页粘贴在一起的,修改则是在正文的行列间和稿纸边,文字整整齐齐而又密密麻麻,这让我们同样可以看到一位农民作家的本色——如何敬惜字纸,如何朴素节俭,如何认真勤苦。

对用毛笔书写的中国作家来说,手稿同时也是一种可以欣赏的书法艺术。比如鲁迅的手稿,郭沫若就曾有言:“鲁迅先生无心作书家,所遗手迹,自成风格。熔冶篆隶于一炉,听任心腕之交应,朴质而不拘挛,洒脱而有法度。远逾宋唐,直攀魏晋。世人宝之,非因人而贵也。”品味鲁迅、郭沫若、茅盾等一代大家的亲笔手稿,在岁月风尘与文字风骚中,可以领略大作家“无心作书家”的一种别样风范。

手稿为祖本,最逼近原本,也最有助于我们在深度阅读中确立一个“可靠而纯净”的“理想文本”。尤为重要的是,手稿是可以帮助我们解密文学创作如何发生的钥匙,或者说是“黑匣子”。阅读手稿,就犹如进入作家创作的个人密室。比如海子的《面朝大海 春暖花开》诗稿,我们可以看到诗人用蓝墨钢笔书写的一气呵成,也可以看到后来用黑色铅笔进行的修改添补。穿过手稿行与行、页与页之间蜿蜒曲折、遍布分岔的林中小路,可以感知作家创作隐秘的内在世界,共情写作中的悲喜与踌躇、宣泄与倾诉。法国诗人保罗·瓦莱里由此感叹:“再也没有比手稿更为美丽的东西了。从胚胎到状态演变,添加和完善都让人意想不到,不断接近一首完整的诗歌终稿,这是真正意义上的创世纪。”

手稿,让我们得以看到作品背后那只看不见的写作之手,得以发现那颗看不见的写作之心,同时也为我们提供了学习写作的最好范例。鲁迅曾经借《果戈理研究》一书中的话转告热爱写作的文学青年:“应该这么写,必须从大作家们的完成了的作品去领会。那么,不应该那么写这一面,恐怕最好是从那同一作品的未定稿本去学习了。”

电子手稿将是传统手稿的延伸

手稿学的新媒介时代已然到来。电脑写作、人工智能写作的确改变了我们与文字的关系,让越来越多的人与手工写作不可逆转地渐行渐远,手写时代纸与笔的亲密关系也日渐疏离。电子时代让书写发生了革命性的转变,重新定义了从文字到编程的新的书写形式,也同时创造出从纸媒实体走向网络虚拟的新的手稿范式。手稿电子化,电子化手稿,这是手稿在新媒介时代的辩证法。

如果说,汽车是脚的延伸,电话是声音的延伸,那么电子手稿也将是传统手稿的延伸。电脑书写改写了手稿的定义,扩大了手稿的外延,让手稿走向了更加开放的多样性与可能性。同时,传统的纸媒手稿作为珍贵文献,无法替代,数字赋能可以助力实现全民阅读与手稿价值公众服务的最大化。研究文学手稿困难重重,最大的问题在于手稿馆藏的封闭与分散,这让查阅变得不可能,或者很昂贵。在这方面,面向全球的“英国文学手稿在线”数据库,是一个成功的范例,尽管原件仍收藏在世界各地,但读者不必辛苦奔波,坐在家中即可查阅,“秒入”古今浩瀚的文学档案与手稿世界。

近年来,国家图书馆、中国现代文学馆等馆藏机构也加快数字化建设的步伐。其中,国家图书馆主持的“鲁迅手稿全集数据库”项目已经建成并面向公众开放。这套手稿数据库是中国作家数据库中的第一个,目前也是唯一的一个。无论如何,这都是一个好的开始,也是一个好的启示。

在人工智能时代,中国手稿何为?如何善用新媒介优势,从封闭走向开放?如何走向大众,实现馆藏文献的公众化服务?鲁迅手稿数据库的建成,率先回答了这一时代之问。放眼未来,一切都刚起步。“中国手稿学”的数字化建设,也在路上。

(作者:符杰祥,系上海交通大学中国作家手稿研究中心教授)