独家 | 余华旧作新编话剧《古典爱情》:“爱”的重命名 孟京辉话剧《古典爱情》充实余华小说戏剧改编谱系

余华小说以其冷峻的叙事、对苦难的哲学化凝视以及先锋性的语言实验,成为中国当代文学的重要坐标。当这些文本被搬上戏剧舞台时,戏剧对文学的改写不仅是对原著的视觉化再现,更是关于艺术本质的对话。

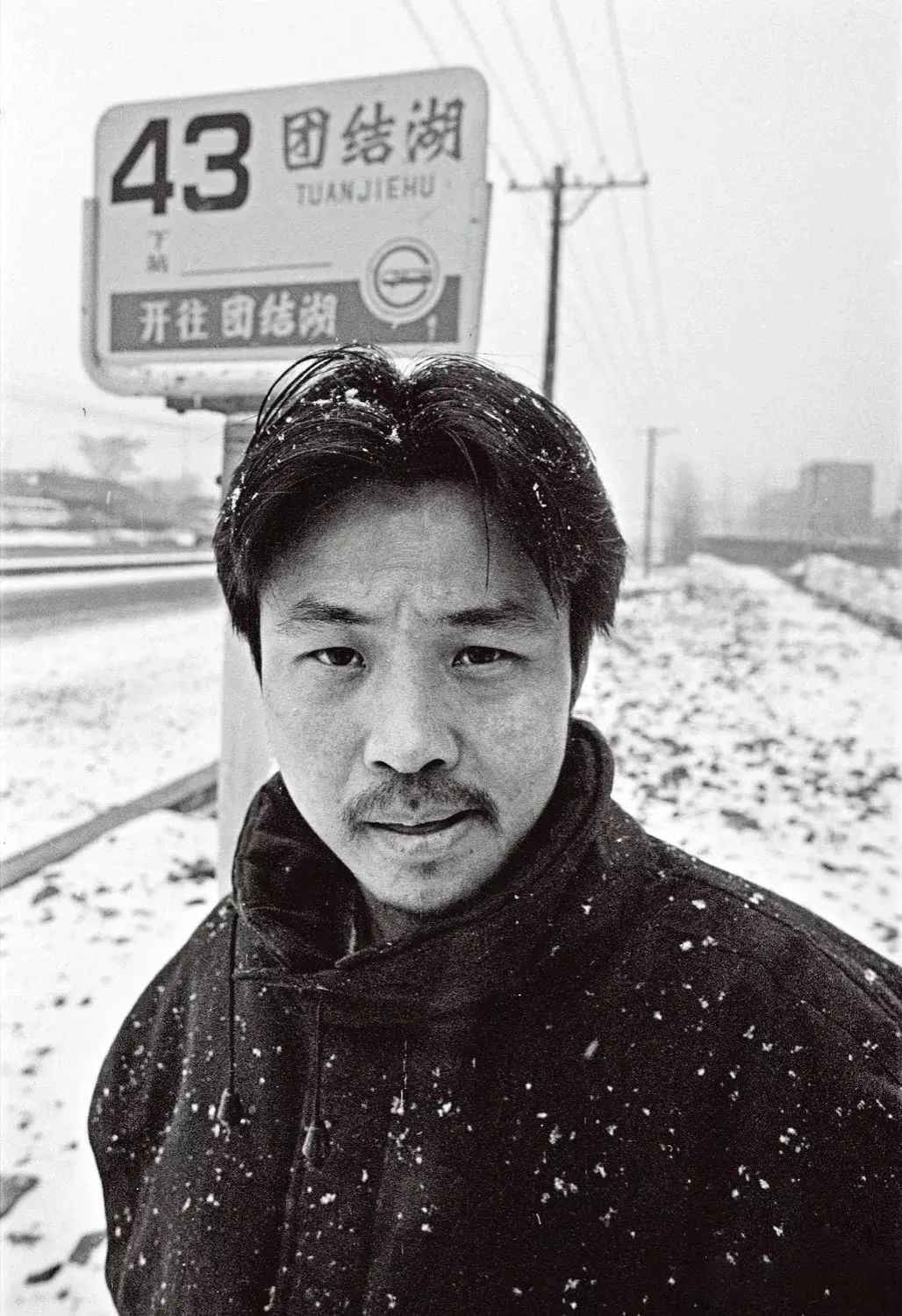

镜头下的余华(1993年2月摄于北京)

图自肖全摄影集《我们这一代》

继《活着》和《第七天》之后,近日,话剧导演孟京辉再度改编余华中篇小说《古典爱情》及短篇小说《鲜血梅花》,具名《古典爱情》上演。这次尝试与话剧《白鹿原》《人世间》《北上》等更贴近原著的改编路径迥异,揭示了文学改编在戏剧场域中的多重可能性。

改编以余华先锋时期的创作为蓝本,但并未止步于简单的文本移植,而是通过戏剧语言的再创造,将原著中的荒诞、暴力与虚无,转化为更具冲击力的舞台意象,2小时6分46秒的精确时间里,一场“共同的观看”仪式般地降临,在解构与重构中,赋予文学与戏剧关系的探讨以具象形体。

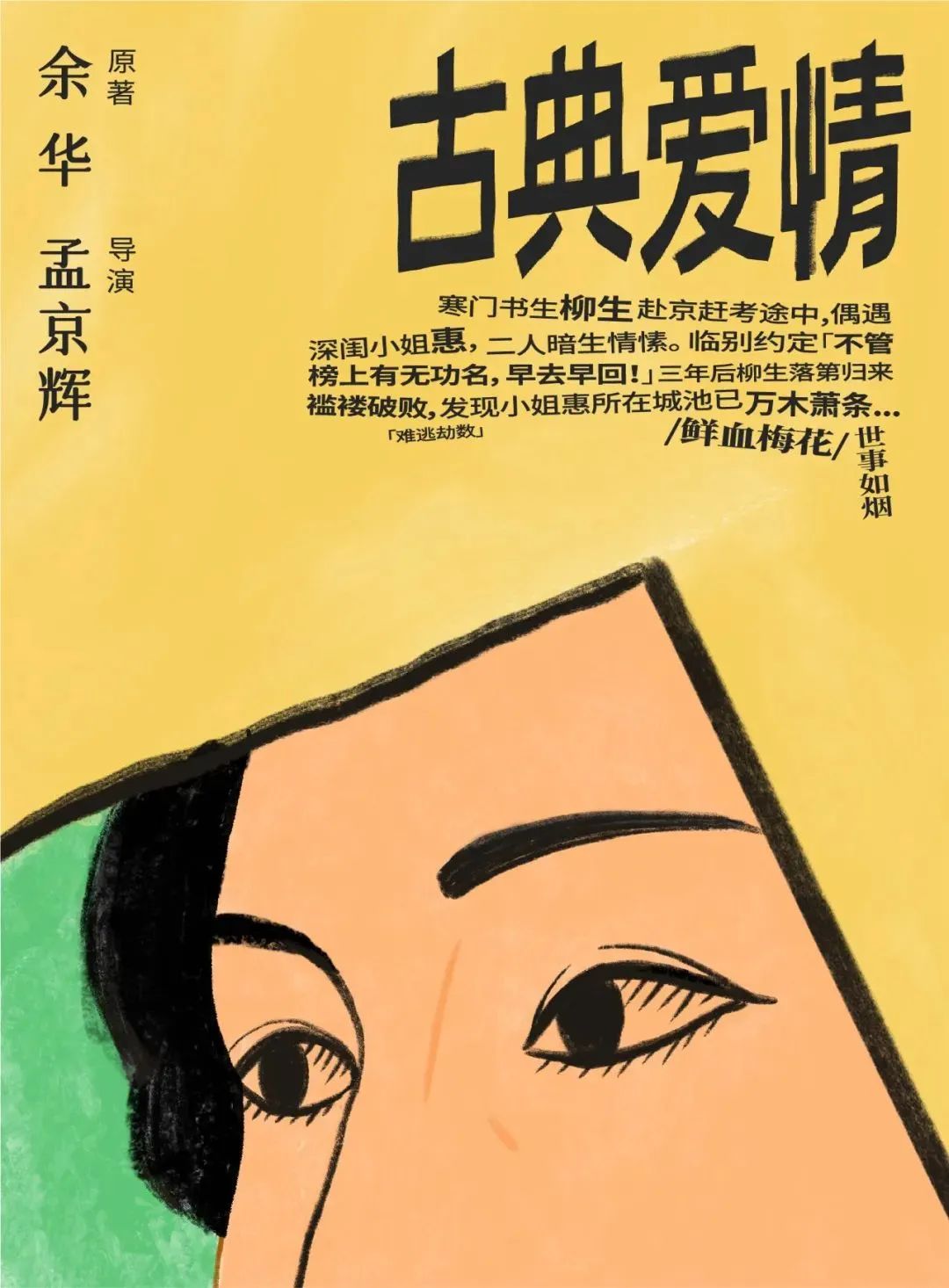

话剧《古典爱情》海报

对此,有观众在观演留言中一语中的,“小说《古典爱情》是对明代以降‘私定终身后花园,落难公子中状元’的古典小说的反叛与解构,话剧《古典爱情》则完成了对小说的解构”。

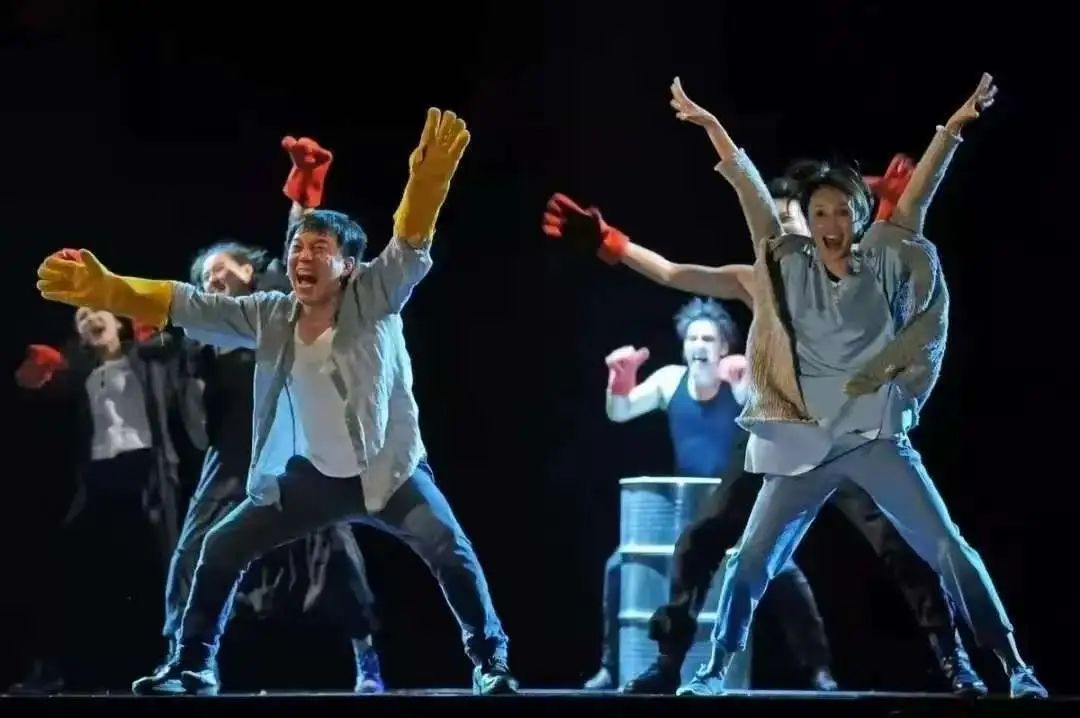

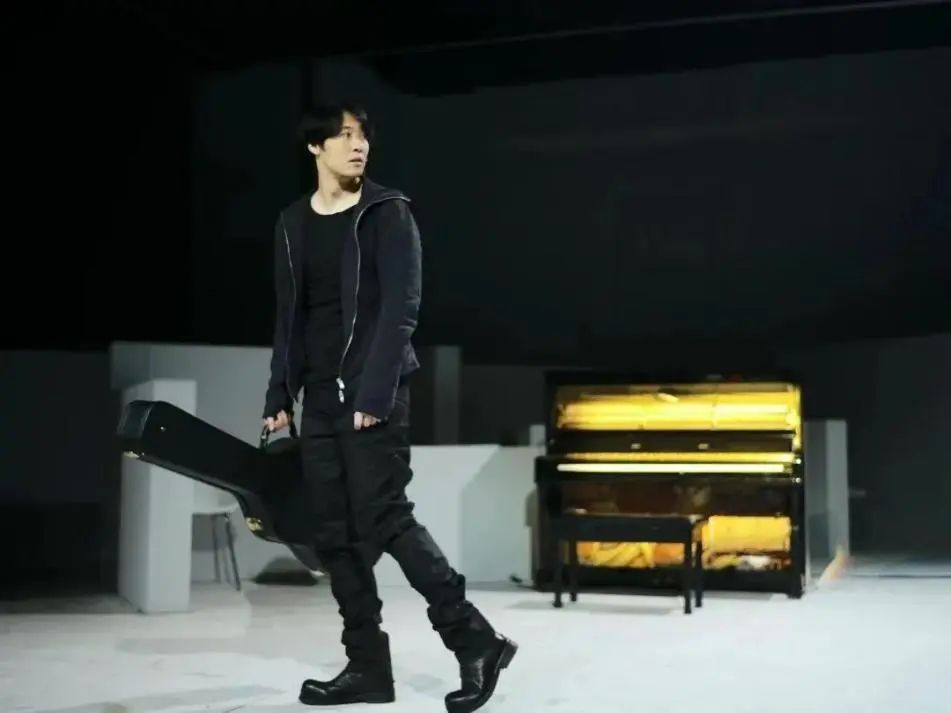

话剧《活着》剧照

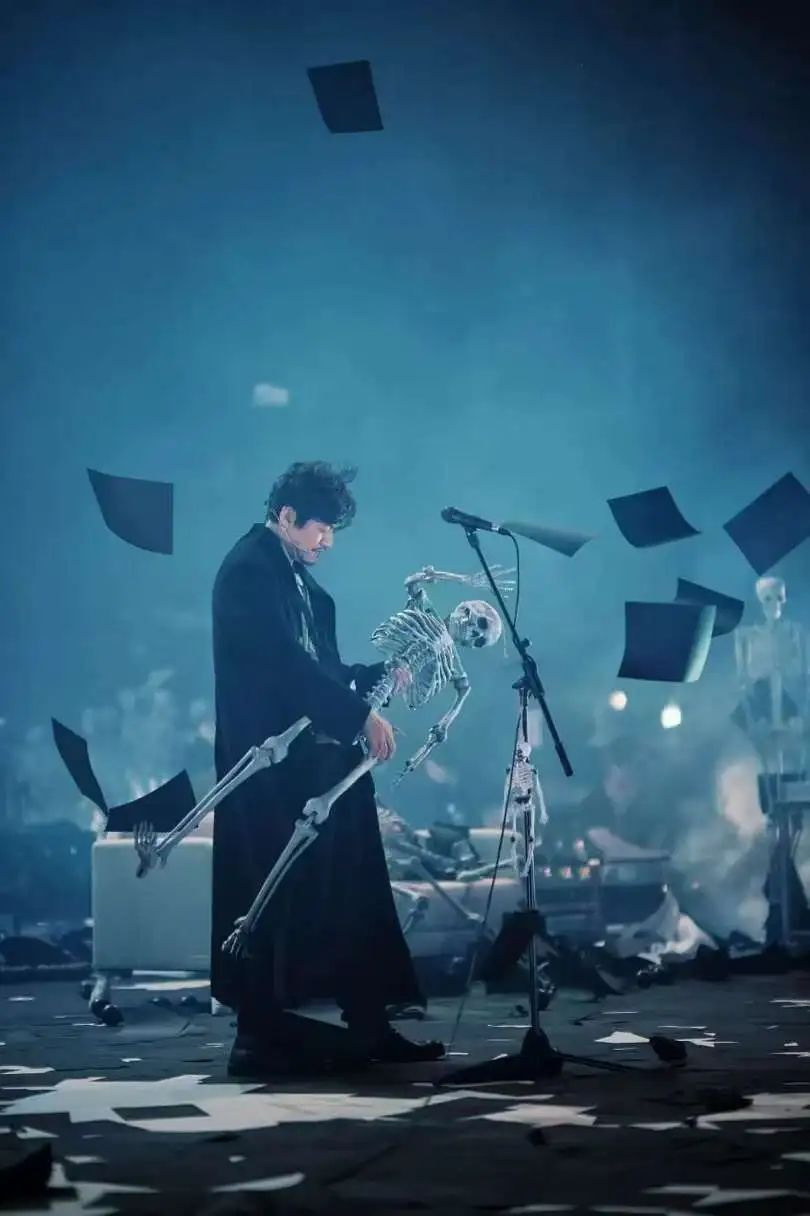

话剧《第七天》剧照

叙事重组与美学转译

《古典爱情》的戏剧改编打破了余华小说原有的线性结构,将原作中古典悲剧式的爱情叙事与《鲜血梅花》的复仇母题相交织,形成一种拼贴式叙事框架,转而以舞台的蒙太奇,调动串联起看似割裂的场景。

当柳生与小姐惠的古典爱情悲剧尚被“悬置”于“菜人”时代的暗黑背景中,属于阮海阔的复仇之旅就以猝不及防的姿态轰然入场了。当观众的思绪仍滞留在阮海阔阴差阳错“复仇成功”的一幕,舞台又已毫无预兆地交还给一场柳生姗姗来迟的筵席——“身披月光”的小姐惠与柳生再度重逢——“断裂”的叙事中,被阻隔和悬置的,不仅仅是蹉跎半生、苦苦相守的柳生——“第四堵墙”之外,打破重组后的文本被不期然地抛向观众席,如何处理意义的叠加与真空,无疑也附着了对传统叙事逻辑的沉思。

戏剧是彰显在场性的艺术,突破“第四堵墙”的交互作用不仅有效地弥补了文本破碎重组后,意义的真空乃至混沌不明,还通过对符号的提炼和原作的解构,放大了小说中“无常”“虚空”等“意在言外”的母题。

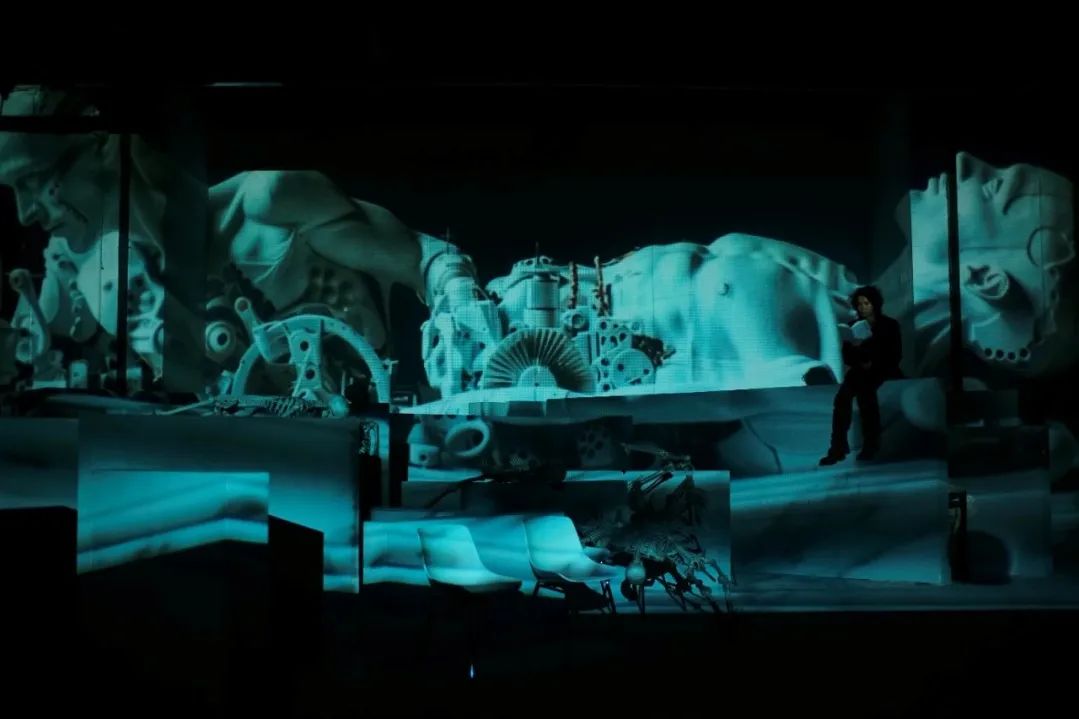

话剧《古典爱情》剧照

小说《古典爱情》对暴力的冷峻描写比比皆是,而其中狰狞的流血场面,在戏剧的舞台上早已被红色绳索等实物道具取代。绳索蜿蜒横陈,色彩猩红,其表意手法替代了在演员身上“做文章”,并将之解放出来,以身体为“笔墨”,实现了更加自由的舞台书写,从而呼应改写意义上的时空调度。同时,其带来的视觉冲击力和对大脑产生的侵略性,却丝毫未减;又如,用一车倾倒在舞台上的泥土直观地替代了埋葬小姐惠的坟茔,同时,“菜人时代”窒息压抑的氛围与时代裹挟下物是人非的隐喻,以装置物理性的凝滞和演员的表演互动实现了具象化表达。

观照细节之外,将视线转向整个舞台布景将发现,占据约三分之一还多空间的迷宫式幕墙高低错落,在划分空间,寓指叙事中出现的华丽院落、小姐秀楼等处所,隐藏演员动线等方面均功不可没。

话剧《古典爱情》舞台

话剧《古典爱情》剧照

有形之物以外,无形的声音也为可信的塑造搭建了拾级而上的“阶梯”。

柳生才站立起来,背起包袱正待往外走去,忽然从隔壁屋内传出一声撕心裂胆般的喊叫,声音疼痛不已,如利剑一般直刺柳生胸膛。声音来得如此突然,使柳生好不惊吓。这一声喊叫拖得很长,似乎集一人毕生的声音一口吐出,在茅屋之中呼啸而过。柳生仿佛看到声音刺透墙壁时的迅猛情形。然后声音戛然而止,在这短促的间隙里,柳生听得斧子从骨头中发出的吱吱声响。因此昨日在城中菜人市场所见的一切,此刻清晰重现了。叫喊声复又响起,这时的喊叫似乎被剁断一般,一截一截而来。柳生觉得这声音如手指一般短,一截一截十分整齐地从他身旁迅速飞过。在这被剁断的喊叫里,柳生清晰地听到了斧子砍下去的一声声。斧子声与喊叫声此起彼伏,相互填补了各自声音的间隙。

原作中这段柳生回到往日城池,偶遇“菜人”遭宰的声音描写诉诸通感,“直刺胸膛”、“被剁断”、“如手指般短促”等,给基于感官的描写以想象激荡的空间——求告无门的绝望、目眦具裂的惊悚扑面而来。而此次舞台转译,并非简单化地复制文字意象,而是通过舞台的“在场性”将暴力隐喻推向感官体验的极致——演员们通过敲击一排金属立杆,以尖锐、刺激、短促的击打声无限逼近原作文本所营造的意境之“真实”,于是,压迫和诡异因在同一场域中身临其境的观看而被放大和加强了。

挣脱改编的“两极化”

有评论认为,余华原作对社会现实的批判在孟京辉的话剧改编中被某种程度地稀释了,与此同时,转而更多注入形而上的哲学思辨。前作《活着》《第七天》皆如是。事实上,这种改编策略在《古典爱情》被搬上舞台时,呈现一脉相承的质地之余,也不乏校准。

应当注意到,话剧《古典爱情》固然思辨式地拆解了叙事,但也并未放弃将价值认同、对永恒之物的追问等个体迷茫上升为人类普遍生存困境的质询——剧作尾声,当柳生仍困囿于对小姐和过往的追忆,从而衍生一段梦境般哀婉的 “重遇”——“小女本来生还,只因被公子发现,此事不成了。”(剧中小姐惠最后的告白,与原作一字不差),被牢牢束缚、动弹不得的,又何止蹉跎一生、追寻无果的柳生?

关于婚姻、关于亲密关系、关于梦想的追逐……“最后的”筵席上,每一位宾客都不得不面对理想中自我与现实中自我的“相持不下”,一组群像,将现代爱情的几种症候轮番上演——喜新厌旧、貌合神离、欺瞒猜忌、虚伪自私,在令人应接不暇、无休无止的争论推搡中,柳生与小姐惠痴缠一世的“古典爱情”愈发被映衬得格格不入。而中途“穿插”的来自《鲜血梅花》的线索,阮海阔寻找杀父仇人的复仇之旅,则被提炼为“一场扑朔迷离的寻找”,旁逸斜出地衔接了古典悲剧式的叙事,同时,也无意中回应了先锋戏剧如何平衡形式创新与传承精神内核的命题。

话剧《古典爱情》剧照

有观众质疑,此次戏剧改编潜藏因追求形式实验而面临叙事断裂的危险,当我们回溯余华小说本身,因“在场”“即时”等观演特性而导致的模糊与纷乱,或许也将“拨云见日”——小说对“爱情”“侠义”的书写业已构成一重解构,在这个意义上,改编中划定“忠实原著”抑或“颠覆原著”的界线,本身就是难有标准答案的伪命题。

余华评价孟京辉改编话剧《活着》时曾说,“只有笨蛋才会忠实于原著,即使孟京辉改得面目全非,我也没意见。任何作品的改编都带有创作者自身的感受……”,正是作家对改编的完全“放权”,赋予改编自由甚至冒险的空间。

话剧《古典爱情》剧照

当我们逐渐习惯在各种意想不到的场合遇见“文学圈顶流”余华,或许我们更该接纳文学在各个场域被改写的可能,近如戏剧作为独立艺术形式再创造的权力,远至文学与其他艺术在碰撞中共生的一切愿景。

(图自剧作官方微信公众号)