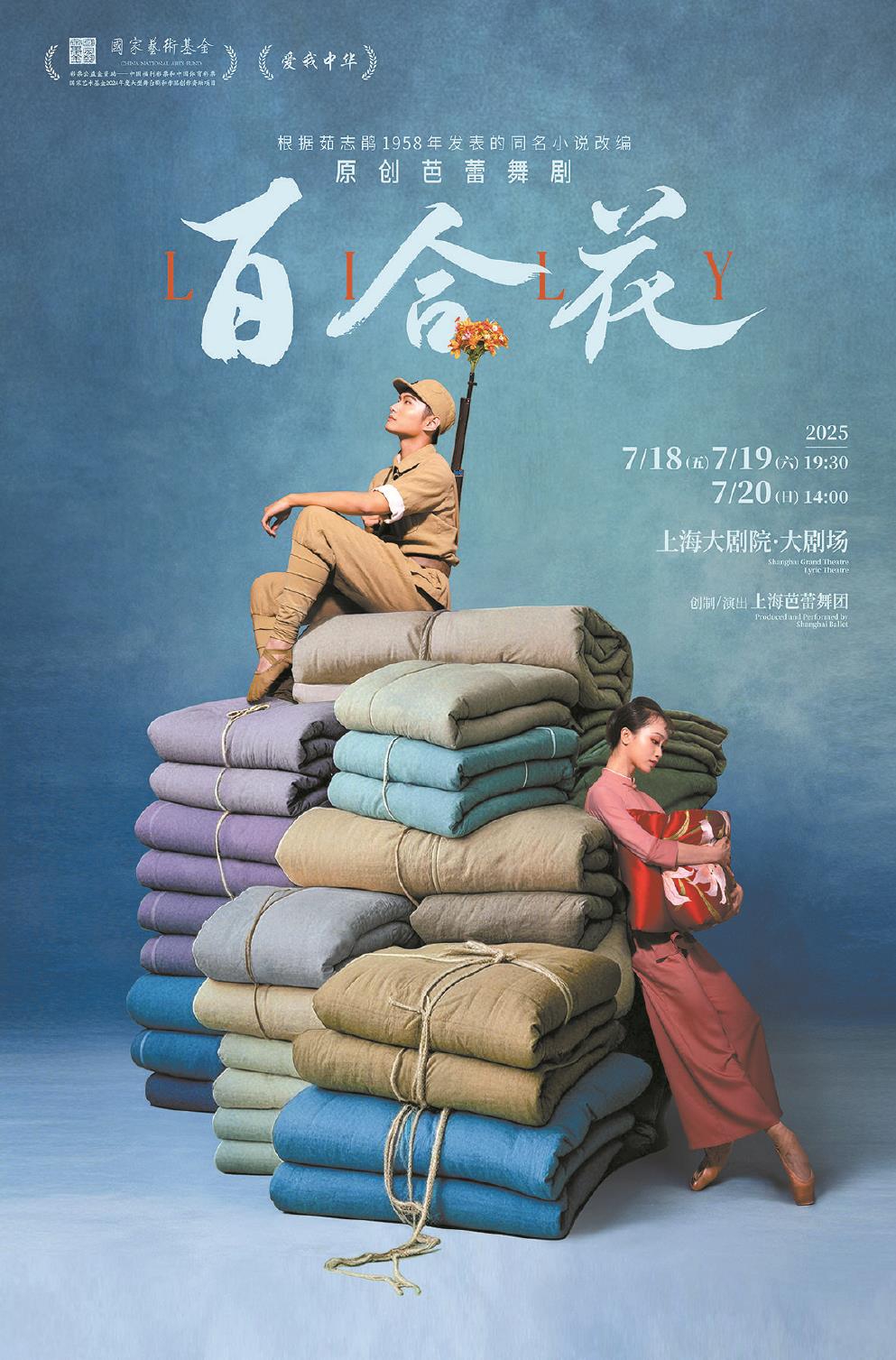

王安忆编剧、王舸编导的原创芭蕾舞剧将在申城首演 《百合花》:献给母亲和革命先辈的礼物

红色基因如潺潺流水,浸润着上海的城市血脉,赋予文艺创作深沉而鲜活的生命力。7月18日至20日,根据茹志鹃同名小说改编的原创芭蕾舞剧《百合花》将在上海大剧院首演。昨天,在位于上海中心大厦52楼的朵云书院里,作家王安忆、编导王舸等主创围坐倾谈。“在我心里,舞剧《百合花》是送给母亲100岁的珍贵礼物”,王安忆真情流露的发言引发现场观众的热烈掌声。她说:“如今人们记忆力不太好,(文学)世代更迭很快。母亲离开三十年了,我很感动上芭的艺术家们还能想到她的作品。”

艺术对话跨越七十年

1958年,茹志鹃在《延河》杂志上发表短篇小说《百合花》,刻画战争中人与人之间的情感碰撞与交流。上海芭蕾舞团邀请王安忆执笔改编,王舸担任总编导打造的《百合花》,是这部作品首次以芭蕾舞剧的形式与观众见面,以独特的海派芭蕾语汇让观众感受纯粹真挚的人性之美、温暖质朴的人情之美和蓬勃坚韧的生命之美。

茹志鹃笔下的《百合花》纯洁美好,她擅长以小见大,用一条被子、一朵野花等小物件承载宏大历史中的人性光辉。2022年11月,上海芭蕾舞团与王安忆围绕舞剧的剧本创作方向进行深入讨论。对王安忆而言,这不仅是一次充满挑战的跨界尝试,更承载了她与母亲跨越时空的文学情感交流。王安忆与主创团队前往故事发生地海安采风,听当地百姓讲述那段军民鱼水情深的过往。“在苏中七战七捷纪念馆,我甚至找到了与母亲相关的陈列,进而确定了《百合花》故事发生的时代背景。”王安忆告诉记者,在记忆中很少看电视的父母,曾一同坐下来观看电视剧《七战七捷》,还不时抹着眼泪,“这一切都对得上”。

“小说给予的线索其实很简单,所以我把母亲的关于《百合花》的遗稿都翻找出来,譬如她的创作谈、电影剧本草稿等。在这些文字中,有着更丰富的细节,为舞剧创作注入了灵感。”在改编过程中,王安忆无数次将自己沉浸在母亲温婉而有力的文字中,探寻细节背后的情感密码。

《百合花》绽放申城舞台,母女两代作家笔墨对话,让城市根脉中的红色基因在海派芭蕾的演绎下绵延生辉。上芭团长季萍萍表示,《百合花》是对先辈足迹的追寻、对革命精神的致敬,“也希望青年演员在作品中成长,走好为人民创作的道路”。

青春叙事最打动人心

“《百合花》最核心的气质,一定是‘青春’。这是每一个年代都长存的主题。”在王安忆眼里,青春总是最动人的。为了构建作品独特的审美气质,《百合花》主创团队在原著基础上进行了戏剧性扩充,将舞剧打造成为一部“青春剧”。

王舸一头扎进对原著文本的研读中,他反复推敲调整,一个个“接地气”的青春形象呈现于舞台:既朝气蓬勃又质朴纯真的“通讯员”、从羞涩腼腆到心怀大爱的“新媳妇”……

剧中核心情节“借被子”看似是一件日常小事,但在王舸的精心编排下,表达出年轻人的抉择与成长,成为全剧最打动人的亮点之一。“复旦大学陈思和教授专门来电提醒,千万不要把‘借被子’搬上舞台,不会好看。我回复他等演出了,一定请你到现场见证编导是怎样巧妙地处理这一场景,诙谐又感人。”王安忆笑着说。

今年7月,这场跨越时空的母女对话、文学传承与历史记忆,都将化作百合花的芬芳,以纯粹的“中国式浪漫”惊艳观众。“在红色基因与海派美学的交融中,我们以芭蕾的舞步描绘信仰的力量。”上海芭蕾舞团艺术总监辛丽丽表示。据悉,《百合花》将于7月18日至20日、8月1日至3日先后登陆上海大剧院、国家大剧院,演出分别于昨今两日开票。