选题、评奖与经典化:论新时期连环画与文学的互动关系

1978年12月起,中国连环画发行量连年递增,优秀作品大量涌出,其中原创画作较少,绝大多数改编自同时期的经典文学作品,改编速度亦有快有慢,一般在原作发表的一到两年后。文学界方面,1979年3月,中国作家协会组织了全国第一届优秀短篇小说评奖,此后各类中短篇小说、报告文学、诗歌奖与茅盾文学奖也纷至沓来,确立起一批“新时期经典文学”,由此建构出新时期文学的基本面貌。可以发现,上述两条线路存在交汇点:一方面,新时期连环画在改编文学作品时需由编辑部或出版社“选题”,且连环画的选题对象往往与文学评奖的获奖作品存在重合。另一方面,1978年至1982年的中国作家协会优秀短篇小说评奖存在读者投票环节,但读者投票排名与最终评选结果排名存在差异。这意味着文学评奖的排名差异构成了一个表征着“官方/精英/大众”张力关系的坐标系,而该坐标系恰可以为新时期连环画的选题标准提供注脚。在此基础上,如将新时期连环画的“改编速率”作为另一参照系加入其中,则可将其选题标准进一步细化分析。除选题问题外,连环画界分别于1981年、1986年展开了全国第二、三届连环画评奖,但其结果与文学评奖的结果却存在较大差异。连环画评奖确立了新时期的经典画作,建构起新时期的连环画主体,也形成了新时期连环画的经典化标准,并与文学的经典化标准保持对话关系。

日前的“文学-连环画”研究形成了“改编对读”的范式,这致使连环画于无形间成为了“文学的传播媒介”,支撑于连环画繁荣背后的俨然是更广阔的文学大繁荣景象。依此前进,新时期连环画将长期处于文学的附庸位置而丧失主体性,相关讨论也只能局限于“连环画对文学的改编”而无法进入“连环画与文学互动”层面。但倘若不将连环画视为“文学的媒介”,而是将文学与连环画均视为媒介而等量齐观,则能发现:新时期连环画的选题标准、改编效率体现出连环画界对于改编对象的主体性选择;连环画评奖则意味着新时期的经典化活动并非单一的文学活动,而是文艺界乃至整个社会的经典化活动。在其中,文学的经典化仅是环节之一,而非唯一标准。简言之,如果将文学作品比作货物,那么新时期的文学评奖便是进货的商人,“经典文学”是经过精选后进入商店的货物;连环画界则宛如于商店中挑选货品的客人,“经典连环画”好比客人的“购物清单”——连环画与文学的互动与对话恰发生在客人与商人在“进货”与“购物”时的不同标准中,文学评奖的意义在于为此互动与对话提供了一个良好的场景。

一、从获奖文学作品的连环画改编看连环画的“选题意识”

要讨论新时期连环画的选题意识,应限定在恰当的坐标系中——新时期的文学评奖。自1979年3月中国作家协会开展首次全国优秀短篇小说评奖以来,新时期文学评奖喷涌而出,奖项众多,评奖单位也层出不穷,除各级作协外还包括中国民间文艺研究会、各大刊物、各省市政府等。以1983年为例,该年度的文学评奖包括“中国作家协会1982年全国优秀短篇小说评奖”“全国民间文学评奖”“天津市鲁迅文艺奖金评奖”“河北省四化建设新人新貌文艺评奖”以及《雨花》《当代》《萌芽》《解放军文艺》等各个刊物的评奖等数十种[1],其确立的经典文学作品则不可计数。诸评奖中,最具代表性、权威性,影响力最大的分别为“中国作家协会全国优秀短篇小说奖”“中国作家协会全国优秀中篇小说奖”与“茅盾文学奖”三项。该三项评奖为新时期文学评奖的开端,且规模最大、社会认可度最高;同时该评奖所遗存的史料最为丰富,其中便包括全国优秀短篇小说评奖中专家推荐与读者投票的情况。相对应的,连环画改编方面的统计对象则包括最具影响力的连环画刊物《连环画报》《富春江画报》《故事画报》以及人民美术出版社,上海、江苏、天津、湖南、辽宁等地方美术出版社发行的单行本连环画。统计时段处于1978至1982年——据统计结果,1983年获奖的短、中、长篇小说的连环画改编率、改编力度均陡降,且1983年及其后的全国优秀短篇小说评奖不再设置读者投票环节,仅余读者来信。与此同时,1983年底,新时期连环画发展也逐渐度过了充斥“现实题材”与“现代题材”画作的平庸阶段,并迅速走向衰落。

《连环画报》第一期(创刊号-1951年5月)

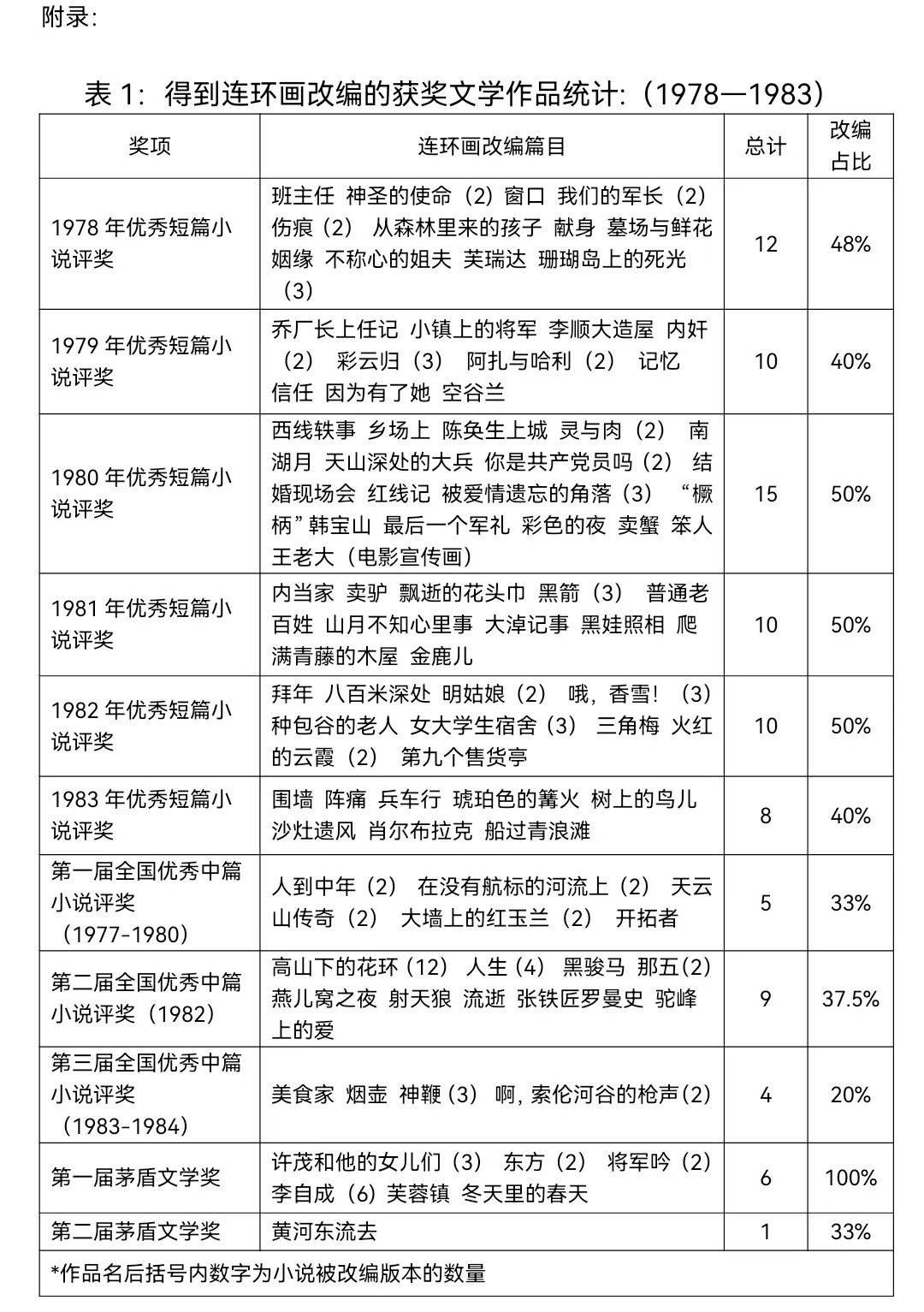

自1978年中国作家协会开始进行小说评奖以来,获奖作品被改编为连环画的比例始终高于四成(见附录表1),且许多作品有多个改编版本,这意味着新时期连环画与文学的发展步伐有着高度的同一性,但同一性的背后也隐含着差异性。1978年以来的全国短篇小说评奖虽并未区分一、二、三等奖,但其最终公布的名单排序也是经过官方权力的调整得出的,流露着主流话语对作品“经典性”的潜在考量——排位愈前,经典性愈强。但连环画界并未完全依照文学界所建立的“经典性”来进行选题,以1978年为例,排位靠前的《班主任》《神圣的使命》《窗口》《我们的军长》得到了改编,但末尾的《“不称心”的姐夫》《芙瑞达》《珊瑚岛上的死光》也未被忽视,其中《珊瑚岛上的死光》更有着3个改编版本。同理,其它年度评奖中排名靠后的作品如1979年的《空谷兰》、1980年的《卖蟹》《最后一个军礼》也都得到了连环画改编。统计上述数据并不意味着连环画界不信任文学界所确立的经典作品,而毋宁说,连环画界的选题意识与文学的“经典化”标准是相互独立却又存在大量重叠的,二者的关系并非“文学经典确立后,连环画趋之若鹜地对其展开改编”,而是宛如两条时而相交、时而疏离、前进速度也不尽相同的缠绕线路。

连环画在1985年后迅速衰落,其相关史料仍有待深入发掘,故连环画选择改编对象的具体缘由今日的研究者无从得知,也尚难以复原出新时期连环画的完整生产模式。但所幸新时期文学评奖的相关材料已经得到较为充分的整理,从中亦可以窥见连环画选题意识背后的影响因素。1978年全国短篇小说评奖采取了读者投票、专家推荐的形式,这一形式于其后数年也得到延续,1978年的首届短篇评奖便是首先选出了12篇读者投票票数最高的作品,随后添加8篇专家推荐作品,共同组成了20篇“初选篇目”[2],在这20篇初选篇目中[3],可以发现读者投票选出的前12篇中有9篇得到了连环画改编[4],而专家推荐的后8篇中仅有3篇得到了改编[5]。由于最终公布的获奖作品排序并不按照读者投票的顺序排列,因此固然改编画作多于文学评奖结束后出版,但连环画显然并未尽数依照文学评奖确立的经典秩序来进行选题,恰相反,连环画在代表大众的“读者”与代表精英的“专家”中更倾向于贴合前者的喜好。此后数年,这一现象仍在继续。1979年短篇评奖中获得高票的作品《乔厂长上任记》(27222票)《彩云归》(9793票)《因为有了她》(5148票)《阿扎与哈利》(4697票)《小镇上的将军》(4270票)[6]均得到了连环画改编,被改编为电视剧的《空谷兰》则出版了“电视剧连环画”,但在最终公布的名单中,《彩云归》《阿扎与哈利》《因为有了她》都被不同程度下调了排名,《空谷兰》更是被排在了倒数第四的位置。与1979年情况相仿的是,1982年短篇评奖中票数前二名《明姑娘》《女大学生宿舍》[7]均被下调排名,但也都被连环画改编,后者更是被改编为三个版本;1981年短篇评奖中得票第一的《内当家》得到一致肯定,得票第二的《飘逝的花头巾》被冯牧、曹明等人反对,还被刘白羽从名单中勾去,最终排名被下调至第四位[8]。但在连环画改编中,《内当家》仅被《连环画报》刊载于普通页面,《飘逝的花头巾》却占据了1981年第11期《连环画报》的彩页,显然更受重视。纵观1978至1982年间短篇评奖情况,得票数前两名的作品[9]仅有1980年张抗抗的《夏》未被改编为连环画,而读者投票仅仅是一年内作品民间影响力的缩影,足见每年深受读者喜爱的文学作品往往便是连环画改编选题的不二之选。

大众喜好并非连环画选题的唯一标准,1979年的获奖短篇中,读者投票数不高的《内奸》与《李顺大造屋》也都得到了改编;1980年获奖短篇中排名较为靠后的《被爱情遗忘的角落》更是分别出现于连环画刊物、单行本、电影连环画三个阵地上;1982年短篇评奖的第二批备选篇目中排名倒数第五的《哦,香雪》不仅在最终获奖名单中一跃而上成为第五位,还被《连环画报》《富春江画报》《故事画报》三大刊物同时刊发。1981年开始举行的全国中篇小说评奖、1982年举办的首届茅盾文学奖均为专家投票评选,连环画的改编情况也与评选结果排序较为贴合:在首届中篇评奖中获得一等奖的5部作品中《人到中年》《在没有航标的河流上》《天云山传奇》均被选中改编,而获得二等奖的10部作品中仅有《大墙上的红玉兰》《开拓者》被选中。在第二届中篇评奖中,该现象更加明显:被选中改编的9篇获奖作品均出现于名单前14名中,而后10名纷纷落选,排名第一的《高山下的花环》被改编高达12版,形成了连环画改编文学的一大奇观;排名第三的《人生》被改编4版;《人生》《黑骏马》《那五》均被《连环画报》分上下期连载刊发。上述情形意味着新时期连环画在选题时也十分注重文本的艺术造诣,时常与专家的意见不谋而合;此外,1979年获奖作品中的《罗浮山血泪祭》《重逢》未被改编,但1979年《连环画报》却力推了同一题材的《枫》并产生巨大影响。足见政治话语等因素也是选题中不可忽略的一环。

《富春江画报》

还需注意,由于中长篇小说篇幅适合被改编为电影,故其连环画改编中“电影连环画”这一模式也存在一定影响:《人到中年》《在没有航标的河流上》《天云山传奇》《高山下的花环》《张铁匠的罗曼史》《许茂和他的女儿们》等获奖作品等均曾被改编为电影,并出版了电影连环画。但这些作品也都有相应的绘制连环画版本,再加之《人生》《芙蓉镇》的电影虽风行一时,但同时代并无电影连环画面世[10],因此“触电”对于连环画选题的影响还需被谨慎估计。除此之外,首届茅盾文学奖中被着重改编的《李自成》还展现出连环画的“媒介特性”:即便新时期连环画界屡屡自称已进入“大雅之堂”,但其读者群仍多为青少年及识字程度较低的人群,而最受欢迎的作品仍是历史故事与战争、武侠题材,在此影响下,茅盾文学奖中的《李自成》《东方》与中篇小说评奖中获奖的《神鞭》均被多个出版社改编,版本繁多。总体而言,新时期连环画的选题意识首先受到“大众喜好”的影响,但艺术性、政治性、媒介特性、小说“触电”等多重因素也在发挥复杂作用。且“大众喜好”的背后还潜藏着两个向度:一是面向商业市场、满足世俗需求而在通俗层面上迎合大众、二是承载着“文艺大众化”重担而从政治层面上以“大众化”来“化大众”。故如欲对此问题细做甄别,还需从“改编效率”角度对获奖作品的连环画改编情况进行细分。

二、连环画“时间意识”的生成及其影响

中国连环画对于文学作品的改编周期不固定,十七年时期的连环画改编尚未进入“自觉”阶段,多为政策的产物——贺友直回忆《山乡巨变》的连环画改编时便提到“领导上把这个题材定为建党四十周年的献礼书”,他也为此多次前往湖南益阳农村体验生活,并认为“这一作品从选题开始到定稿,领导的作用是很重要的。因为,只有领导的决心,才会有作者的决心”[11],可见十七年时期的连环画绘画有着较强的计划性,改编者首先考虑的往往是政治目的而非时效性。这一模式在“文革连环画”中愈加严重,“文革”时期文学活动较少,连环画的改编对象仅有样板戏、《金光大道》等作品,其余多数创作为集体创作,如画家李斌便曾在黑龙江人民出版社的组织下编绘关于一名老红军的连环画作品[12]。进入新时期后,该现象发生了改变:1971年《连环画报》复刊以来,多地出版社建立连环画编辑室,各色刊物、画报齐出,争先恐后捕捉可供改编的热门选题[13];连环画稿酬制度复苏,独立作者也开始向连环画刊物、出版社投送稿件。《工农兵画报》中曾有读者来信指出“《连环画报》的几个重点作品很突出……两刊题材相同的作品我都细细作了比较,觉得有的不及他们”[14],可见刊物间的竞争关系已经客观出现,而《连环画报》便是借“冲破禁区”这一热点迅速获得了优胜。现代化市场带来的出版社、刊物间的竞争对老旧的连环画界带来了强烈冲击,“时间意识”被灌注入每一个编创者的观念中,也为他们提出更高的要求,即关注文学现场、选择热门题材,这些热门题材往往便出自文学评奖结果之中,但这并不意味着连环画选题势必受到文学评奖的影响:有的画作在评奖前便已开始创作或完成。“改编效率”的差异能够体现出连环画界对于改编对象的重视程度,以及其与文学现场、市场需求的互动情况。

《工农兵画报》

新时期连环画在改编文学作品时存在滞后性。通过《枫》改编速度进行推断,画作刊发应至少比文学原作发表晚半年以上,因此在文学评奖前或在发奖日期后半年至一年内得到改编的连环画,受评奖结果影响的可能性较小,更能体现出连环画界对于文学现场、时代话语的观察与考量[15]。新时期的连环画界主要存在两类连环画发表形式:刊物与单行本。其中连环画刊物的改编时效性最强,因其可采用连载的形式,如《高山下的花环》在发表后便迅速被《周末》画报改编,甚至有读者将其与原著对读[16],而《连环画报》等月刊的改编速度与单行本相比则是效率上各有快慢,风格上各有不同。连环画刊物中改编效率较高的作品包括《伤痕》《窗口》《种包谷的老人》《被爱情遗忘的角落》《乔厂长上任记》《内当家》《记忆》《你是共产党员吗?》等,这些多应为编辑部选题、约稿的产物。据画家杨宏富回忆,他向《连环画报》投稿的作品在“个把月后”才得到回复[17],可见一般情况下,自然投稿的效率是无法支持如此迅捷的改编活动的,因此这些得到高效改编的作品往往也能体现出刊物编辑部的选题倾向。不难发现,这些作品具有一种共性:倘将其置入1980年代连环画历史中考察,可以发现连环画界为其赋予了另一个名字——“现实题材”。1979年2月,在《连环画报》编辑部召开的座谈会中,《连环画报》编辑部负责人陈惠冠曾指出“党中央已经决定,从一九七九年开始,把全党的工作重心转移到社会主义现代化建设上来……为了更好地为‘四化’服务,连环画应以现实题材为主”[18],此后“现实题材”几近成为新时期连环画不可不谈的一个话题,也成为了主流话语对连环画提出的一大要求。许多获奖作品能够得到高效改编,正是因为连环画需要在选题时兼顾“现实题材”的要求,江丰便曾指出“出版社在每个年度都应定个选题计划……对现实题材,在选题计划中,应占有一定的比重。”[19]

新时期的连环画期刊有责任遵从“现实题材”的选题方向,并在其中承担某种“普及与提高”的宣传功能,在此要求下,新时期连环画刊物的“时间意识”体现在对符合“现实题材”标准的作品有目的性地筛选与捕捉中,并形成了一种“政策导向型”的选题标准。此标准在“现实题材”后期还衍生出其他形态,如“现代题材”:1982年11月15日至30日,首次现代题材连环画邀请展览及座谈会在天津举行,会中伍杰指出“岳阳会议[20]以后,连环画形势是非常好的,在很多方面都有了新的发展。消极的东西少了,积极的东西多了。古典题材少了,现代题材多了”[21]。随后在《故事画报》刊载的各大出版社的工作体会中,出版社们无一例外地对其发出响应:江苏人民出版社表示“题材的选择上,我们坚持现代题材为主,历史题材、外国题材兼顾”[22];湖南美术出版社表示“坚持以出版现代题材连环画为主要任务……同时,我们也有选择的改编一些古今中外有价值的题材”[23];河北美术出版社表示“确定三个主要选题方向。第一,努力挖掘革命故事……第二,抓好现实题材……第三,抓好古典题材,重点抓好具有地方特色的历史故事和民间故事传说等,以加强对青少年‘热爱祖国,热爱河北’的教育”[24]。除此之外,这种“政策导向”不仅发生于约稿活动中,也发生于对来稿的选择与改动中:尤劲东编创现实题材画作《人到中年》时,起初是出自个人喜好,但《连环画报》编辑部同意发表后便即刻安排脚本作者王素创作脚本,替换了尤劲东自写的脚本[25]。

但在有些时候,“政策导向型”标准下进行连环画编创也是一种“吃力不讨好”的行为。1978至1982年间的连环画刊物中,产生巨大影响的“现实题材”连环画仅有《窗口》《伤痕》《枫》《人到中年》等寥寥数部,而如《乔厂长上任记》《内当家》《你是共产党员吗?》等却并未产生与其文学原作相当的社会影响。这背后存在着两个困境:一是时间精力不够,江丰曾指出“创作现实题材的连环画比较困难……希望出版社肯下本钱,鼓励作者深入到生活中去”[26],贺友直也认为“现实题材真正搞得好,读者还是欢迎的”[27],并建议各出版社花时间创作“看家书”[28],这意味着优秀的现实题材画作应当“慢工出细活”,但是现实题材画作本身的急迫性又在抵触着“慢工”:“现实题材往往有某种时间性,选题这一关,你等了好久,再编绘、印刷、出版等成书后,往往贻误了时机”[29];二是收效不佳,政策并未规定现实题材在出版计划中的占比,不过其重要性却被一再重申,但是从市场上看,现实题材画作时常订数少,销路差,最终亏本。简言之,现实题材的改编耗时耗力,但其时效性与低回报率又使出版社无法也不愿消耗过多的时间精力于其上,这也决定了现实题材画作良莠不齐的基本情形。

单行本连环画则更倾向于在悬疑、武侠、战争等题材上显露紧迫感。新时期改编效率较高的单行本连环画包括《珊瑚岛上的死光》《班主任》《神鞭》《天云山传奇》等,通俗兴味更浓,其原因也可从单行本与刊物的区别来深入分析。首先,连环画刊物的优势在于即便其用重要篇幅(彩页)刊载现实、现代题材连环画,也可以用其他位置刊载受青少年、识字程度较低的读者喜爱的历史、战争题材作品;其次,连环画刊物的主要发售模式为订阅,而单行本连环画除售卖外还有“小人书摊”这一租借模式,该模式也被称为“一分钱的生意”——以南宁街道图书室为例,租看连环画的收费标准为现场看每本一分钱,外租每本两分钱且收取一定押金。商业模式的不同也为单行本出版社带来了比连环画刊物更加竞争激烈的环境,出版社们不仅需要在选题、内容上下功夫,甚至还在图书封面上竞争:“同是《珊瑚岛上的死光》,封面明显画着主人公在试验死光的一本就比画其它的更热门。”[30]如此激烈的商业竞争状况使得单行本连环画方面的“时间意识”尤其强烈,其结果则是单行本连环画在选题乃至编创中出现了一定程度的“媚俗”倾向,形成了一种“市场导向型”的经典化标准,这一标准更强调市场竞争与改编效率,而一定程度上减损了原作乃至改编画作的艺术性,譬如被改编高达12版的《高山下的花环》中,北京版与岭南版便被杨兆林称为“失败”与“粗糙”[31]的。此外,市场导向也会排斥更典型的“现实题材”作品——除《班主任》《许茂和他的女儿们》等少数或具有社会热度、或被改编为电影的作品外,现实题材并不是单行本连环画的主要改编对象。

连环画《珊瑚岛上的死光》

如果说“政策导向型”选题会从现实题材的时效性上对改编效率提出要求,那么“市场导向型”选题则更多因经济效益而表现出时间意识。但在更多时候,现实题材连环画还是会在原作刊发将近两年乃至三四年后再作改编,针对这些作品,时间意识失去了解释效力,而应回到“文学经典化”的影响上。杨兆林曾指出,现实题材的选题存在“怕出毛病”“‘左’的影响”“认识难于统一”三种问题,其中“怕出毛病,是怕社会效果不好,怕引起批评。因此,应对的办法就是等。等什么,等报刊杂志发表评论文章,叫好的多了,大家一拥而上。”[32]某种程度上,报刊杂志发表了评论文章便意味着文学作品已经进入了经典化流程中,连环画界这一迟缓的追随也实实在在体现出其于文学场的滞后与依附,这意味着新时期连环画中依旧存在着一种“文学依附型”的选题标准。但也需注意:一方面,“依附”主要发生于现实题材连环画的领域内——该领域内多数画作的选题与编创还需文学经典化的引领,但这并不意味着改编效率较低的画作均为依附文学的产物,另一方面,“文学依附型”标准虽然带来了充足的编创时间,也产生了《哦,香雪》《黑骏马》等优秀实绩,但更多还是因时效性欠佳而影响力稍弱,这些作品往往无法跻身新时期经典连环画的序列中。

对新时期连环画的选题行动进行考察的目的在于重溯新时期的“连环画主体”。新时期连环画、尤其是现实题材画作的选题是独立而主动的行动,其既在连环画媒介所处的特有政策与市场环境中对文学进行挑选,又时而受到文学评论的影响,呈现出对文学界的依附与暧昧,有时“文学性”还会以某种“市场光环”的面貌出现。在此基础上,倘若超越“现实题材”的窠臼,可以发现这一“连环画主体”不仅存在于对共时的文学作品的选题里,还更多作为新时期整体社会文化的重要表征——倘若对新时期连环画评奖结果中的题材占比情况进行分析,这一情况便显而易见。

三、连环画评奖与连环画界的“经典化”

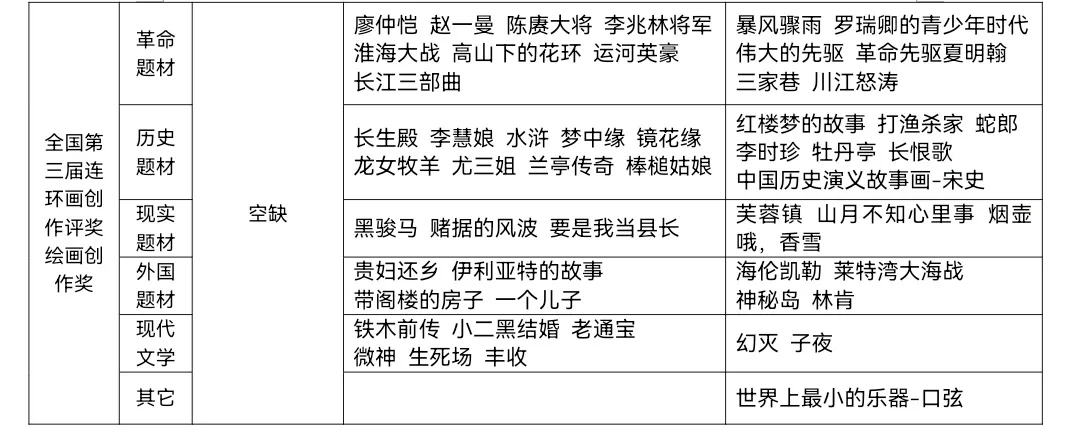

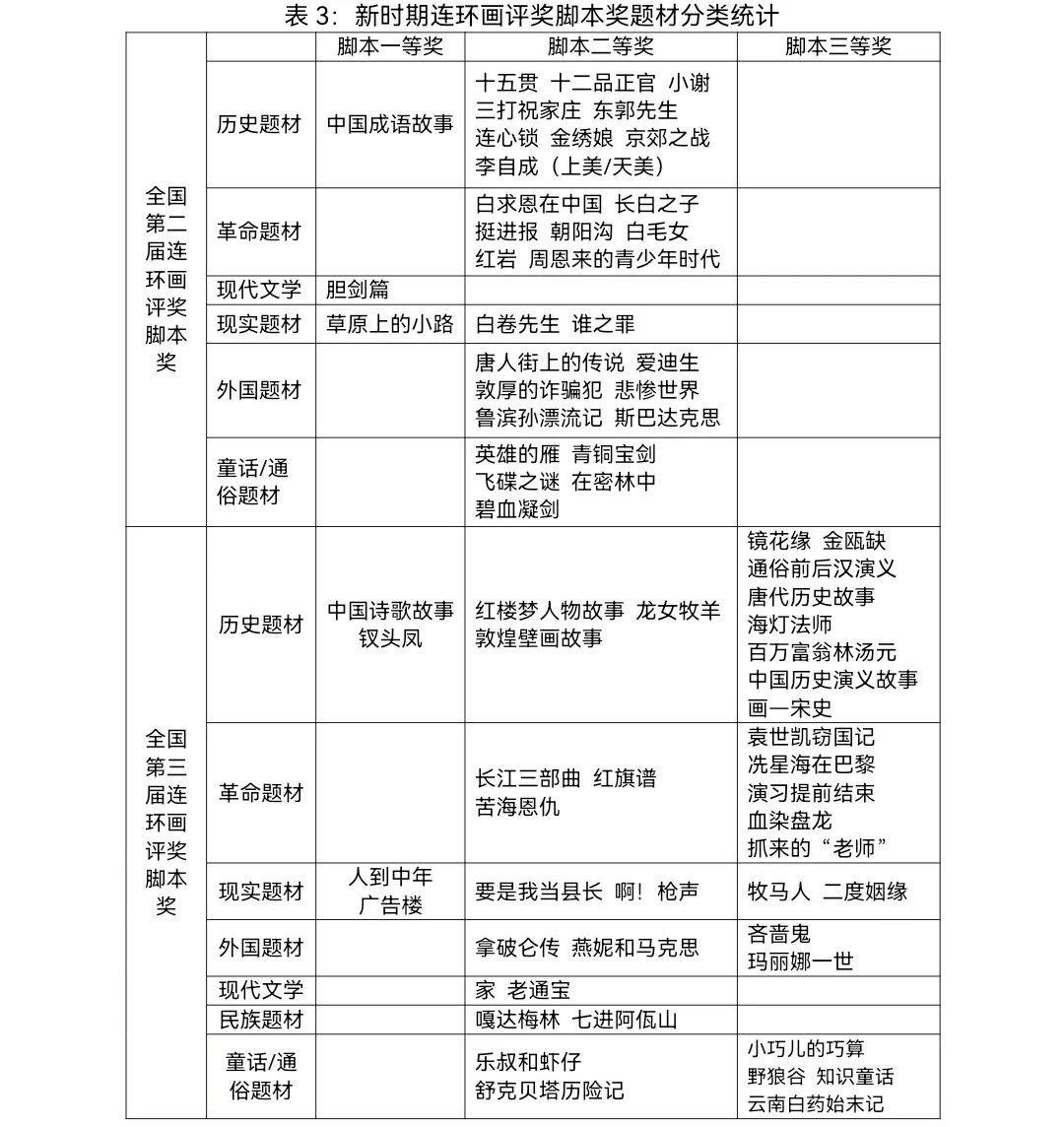

与文学界近乎同时,连环画界也于1980年代恢复了评奖活动,分别于1981年与1986年开展了全国第二、三届连环画创作评奖,其中第二届评奖的参评对象为1963年至1980年的连环画作品[33],第三届为1981年至1985年的所有作品。其中第三届评奖包括“荣誉奖”与“创作奖”两项,前者为全国美展中的获奖作品,后者为评奖结果,由于许多优秀作品已于美展中获奖,故“创作奖”的一等奖被空缺。与文学评奖相仿,新时期的连环画评奖也发挥着确立经典化画作与型塑新时期连环画主体面貌的功用。在现实题材画作中,新确立的连环画经典与文学经典存在重合,但重合数量并不高:1978至1983年间,至少有88篇获奖文学作品被改编为138版连环画,但这些画作在连环画评奖中获奖的只有13版(12部),分别为第二届评奖中获奖的《伤痕》与《信任》,第三届评奖中获奖的《人到中年》(绘画与脚本奖)《高山下的花环》《芙蓉镇》《人生》《船过青浪滩》《黑骏马》《山月不知心里事》《烟壶》《哦,香雪》与《啊!枪声》,此外亦有《草原上的小路》《三个法庭》等少数画作的原作并未于文学评奖中获奖,因此在现实题材领域内,连环画与文学的经典化标准是较为近似的。但倘若将观照对象拓宽至所有连环画评奖的获奖画作,则可发现现实题材仅为其中一部分:从题材上看,获奖连环画可以划分为革命题材、历史题材、外国题材、民族题材、现实题材、科幻题材与现代文学作品改编等多个类型;从数量上看,对新时期文学场较为依附的现实题材仅占据了较小的比例,绝大多数获奖作品仍为革命、历史题材。这意味着现实题材领域内部的情形并不能代表新时期连环画的整体情况,新时期连环画界的经典化行动应当与同时代的文学场“解绑”,而从一个更广阔的社会与历史视野中被加以考量。

两届连环画评奖中(见附录表2、表3),现实题材画作的数量总量远少于历史、革命题材,但在历届绘画一等奖获奖作品中革命、历史、现实题材、现代文学改编的画作均有出现、且脚本一等奖中现实题材占比相对更高。这背后固然有评选委员会对于选题平衡性的考量,但也能从侧面映射出连环画界对于现实题材画作的使用方式。一方面,连环画界在改编文学经典时携有一定的功利性:刊物希望能够乘上文学作品或思潮的“东风”而一举引发社会轰动,如《班主任》《高山下的花环》等。但结合同时期各大连环画编辑室的具体情形,多数出版社的编辑人员数量不足以支撑其对更多作品进行高质量改编,在这种情况下,连环画编辑往往会在敏锐地捕捉到一个热点后迅速将大多数精力投入其中,产出精品画作。该画作一经轰动,连环画界往往不会、也没有能力再对其他与此热点题材近似的作品提起重视。譬如《内当家》《李顺大造屋》《乔厂长上任记》等连环画即便改编自被经典化的获奖作品,大多也因质量稍逊而无法在连环画评奖中有所斩获。这种“赶热门”的创作模式也时而会造成题材的重复,曹作锐便曾批评道“过去之所以题材重复较多,很大一个原因就是赶热门,吃现成饭的原故。如果把赶热门改为找冷门,把吃现成饭改为肯于半创作的话,题材重复的问题一定会大大减少。”[34]诚如曹作锐所言,较为成功的现实题材改编画作如《班主任》《高山下的花环》《人生》《哦,香雪》等都有多个版本,且常有两个及以上的版本近乎同时刊出的情况,但 “赶热门”并不意味着质量差,尤其是在连环画刊物中,编辑部往往在热门选题上耗费大量精力,并将其刊登于彩页或扉页,如在两届连环画评奖与全国美展中获得一等奖的《伤痕》《枫》《人到中年》均为刊发于连环画报彩页与扉页的作品。这些作品的内容为能够引发读者共鸣的热门话题,绘画形式也多种多样,兼具艺术性与话题性,因此能够引发较大的社会反响并最终获奖。但“赶热门”的创作也存在一定随机性与风险性:如《飘逝的花头巾》《女大学生宿舍》等改编自热门小说的画作,即便被着力改编并刊登于彩页或首页,最终依然反响平平。

连环画《班主任》

对南宁街道图书室的读者群体进行调研的结果显示:“低幼儿童爱看动植物童话故事连环画。少年儿童最爱看战斗、反特、科学幻想、探险之类题材……次为英雄故事、老一辈革命家故事、科学家故事和历史故事之类;再次为寓言、神话、成语故事之类……青年人则更关心青年题材的连环画。以我国古典文学名著……改编的连环画,大人小孩都欢迎。”[35]与之相契合,获奖画作中革命、历史两类题材占比最大,外国题材与现代文学改编也占据了一定的比重。表面上看,这确实是迎合中低年龄段读者市场的必然结果。但不可忽略,不同于文学需要依靠即时的创作介入或引导社会文化,连环画的选题对象并不局限于共时的文学场,还包括古代、现代、外国的文学作品,这些作品在新时期被改编为连环画,势必沾染新的思想倾向,也应被置于新时期的时代话语中讨论。某种程度上,新时期连环画选择历史、革命、外国题材与现代文学进行改编并不仅是依照“市场导向型”选题的结果,而是一种古为今用的,承载着新思想、新意图的“新编”行为,如上海人民美术出版社编辑杨兆林便认为“范滂和李固,都是东汉末期的党人,他们在和宦官、外戚的斗争中坚贞不屈,视死如归。刘秀在取得政权后,马上转入建设,并且重视知识分子的作用。这些人物是历史的镜子,对今天的广大读者仍然有借鉴作用”[36],其中“外戚”“宦官”的暗喻与重视知识分子的话题都是极具当下性的;《连环画报》刊载获奖画作《伊利亚特的故事》时也于篇首指出“熟悉这些故事和记住其中人物的名字,对读者学习文学、艺术,以至新闻、体育、航海及军事、外交等,都会带来方便”[37],显露出“汇入世界大潮”的雄心壮志。此外,连环画界始终有着“重绘画、轻脚本”的现象,在两届连环画评奖中获奖的画作也出现了大量吸收了水彩、油画、木炭画、墨笔干擦等技法的作品,且在图画排版与脚本写作上也有创制,如魏小明绘画的《黑骏马》以木炭画出略微变形、剪影式的人物,极具张力;版画专业的尤劲东在创作《人到中年》时受到了克里姆特与俄罗斯插图的影响[38];《草原上的小路》的脚本改编则对原作情节进行了剪切拼接等,此类画作的获奖等级也往往较高。这些美术技法、脚本编创手法的创新正体现出新时期对于传统线描技法、旧式脚本写法等旧模式的突破。总体而言,无论是上述新技法得到普及与认可,还是历史、革命、外国题材与现代文学改编的连环画以“新编”的面目出现,都意味着新时期连环画界的经典化成为了一种兼具社会性与历史性的事件:这种经典化是广阔的,其对象绝不依附于文学或个别媒介,而是将文学、美术、电影等多个领域囊括在内;同时这种经典化也是历时性的,是对中国乃至世界古今文艺作品的筛选与“再阐释”,其目的是在一个“破旧立新”的新时期服膺于某种新的话语权力系统,在这一意义上,也可称之为一种“再经典化”或“重写”。

从共时、历时两个角度拓展中国新时期的“经典化”活动,并不意在于将新时期文学界的经典化“窄化”为对同时代文学的经典化——事实上新时期的文学界也在进行着“世界文学名著重印”“重写文学史”等富有“再经典化”意味的活动——而在于将连环画从文学的“依附者”地位中解放出来。新时期以来,连环画对同时代文学的依附主要发生于部分现实题材作品的改编活动中,且许多现实题材画作的选题、改编也是主动且自觉的。但倘若将视角拓宽,可见事实上连环画已经生成了能够与文学并立的主体性,因此其对“选题”“经典化”等问题的处理是主动的:针对文学界对同时代文学场选出的经典文学,连环画编辑会从中选择个别既能满足政策要求、又具有市场轰动性潜质的作品重点改编、发行;针对古今中外的其他文学作品,连环画界则会依照时代话语进行筛选并将其“再经典化”。但也需注意,现实题材连环画中“赶热度”“重点改编、发行”的模式是由客观的市场环境与生产条件决定的,因此也必然出现在所有的连环画题材中,譬如获奖画作中的《最后一课》《小鼓手》等也被刊登于彩页并引发了读者讨论。

连环画《最后一课》

结语

自1978年底中国进入“新时期”以来,文学确实一度与社会思潮结合紧密,或言之新时期的社会文化面貌于很大程度上也是由文学塑造的。但正因此,研究者也可将新时期文学视为彼时种种社会文化现象中的一环,而非一个时代的“原点”。彼时大批优秀的文学作品接连引发社会轰动,“一时间人们把小说看成了思想解放的艺术先声”[39],这些作品在文学评奖中斩获佳绩并迅速被经典化,因此所谓的“新时期文学经典”很大程度上是由同时代的文学作品构成的,在这种经典化的过程中,一种文学史叙事生成了,叙事之牢固几近将新时期的各类文艺的历史与文学绑为一体,以至于凡谈及新时期、凡谈及1980年代的文艺思潮,仿佛便只能在“伤痕-反思-寻根-先锋”内部打转。而此时提起连环画的意义正在于:新时期连环画密切关注着同时代文学的经典化进程,但其对新时期文学经典的改编是经过了主动的选题过程,有侧重、有快慢地进行着的,有时改编速度甚至还会快于文学界的经典化速度。更重要的是,新时期文学经典仅仅是连环画的众多选题对象中代表“现实题材”的一类,且在连环画评奖所树立的经典作品中,现实题材所占的比重并不大。简言之,以“文学评奖”“连环画评奖”为场域,携“选题”与“经典化”问题进入新时期连环画的意义在于溯回一个“文学主体”之外的“连环画主体”,并使之与通行的文学史叙事发生互动与对话,从而寻找某种超越“文学原点论”的可能。

倘若从“连环画主体”的位置观照,可以发现连环画对文学的选题、改编背后并非仅受文学场的驱使,而是在一个更广阔的政治、市场、美术、文学交织的复杂文化生态中发生的行动。诚然,新时期文学对连环画存在影响是无可否认的,但如对这一影响作细致估量,可以发现其主要发生于时间意识较弱的“文学依附型”选题中,更多时候连环画对于改编对象的选题是主动、自觉的,其背后存在着连环画媒介自身的运转逻辑。因此不应困囿于“连环画受文学影响,并给文学以反作用”的简易辩证关系中讨论连环画与文学的互动关系,而应将二者作为并立的媒介主体置入1980年代的历史现场中进行考察:一方面,承袭着1930年代木刻版画、“连环图画”的血脉,连环画始终肩负着强烈的宣传使命,另一方面,不同于主要面向识字水平较高的成人读者的文学,连环画更亲和于中低年龄段、识字水平较低的读者群体需求,有着“大众化”的先天优势。因此连环画既能在文化水平稍差的群体中更好地发挥宣传功用,又能更直接地繁荣彼时的通俗文化,并有效触及一些文学无法抵达的社会“暗角”。在这一意义上,连环画与文学携手参与到新时期社会文化与时代话语的构建中,相较于单向而直接的“影响”的施加,二者互动关系更应被视为两种独立媒介主体间的对话与合作。

注释:

[1] 中国社会科学院文学研究所《中国文学研究年鉴》编辑委员会:《中国文学研究年鉴 1984》,中国文联出版公司1985年版,第393-416页。

[2] 刘锡诚:《在文坛边缘上 编辑手记》,河南大学出版社2004年版,第187页。

[3] 崔道怡:《春花秋月系相思——短篇小说评奖琐忆》,《小说家》1999年第1期。

[4] 分别为《班主任》《神圣的使命》《我们的军长》《窗口》《伤痕》《爱情的位置》《献身》《珊瑚岛上的死光》《姻缘》,其中《爱情的位置》因刘心武已有《班主任》获奖而最终被撤出名单。

[5] 分别为《墓场与鲜花》《芙瑞达》《望日莲》,其中《望日莲》最终被撤出名单。最终名单中新增的《从森林里来的孩子》《“不称心”的姐夫》也得到了改编。

[6] 刘锡诚:《在文坛边缘上 编辑手记》,河南大学出版社2004年版,第300页。

[7] 崔道怡:《春兰秋菊留秀色,雪月风花照眼明——短篇小说评奖琐忆(四)》,《小说家》1999年第4期。

[8] 崔道怡:《喜看百花争妍——短篇小说评奖琐忆(三)》,《小说家》1999年第3期。

[9] 这些作品分别为《班主任》《神圣的使命》《乔厂长上任记》《彩云归》《西线轶事》《夏》《内当家》《飘逝的花头巾》《明姑娘》《女大学生宿舍》。

[10] 《芙蓉镇》的电影连环画面世于21世纪。

[11] 连环画论丛编辑部:《连环画论丛》(第1辑),人民美术出版社1980年版,第63页。

[12] 李斌:《我的连环画记忆》,《连环画报》2021年第5期。

[13] 如岭南美术出版社《周末》画报的编辑洪斯文迅速发掘了《高山下的花环》并组织改编,但其出版仍晚于辽宁美术出版社一个月。

[14] 参见1979年第12期《工农兵画报》的《读者 作者 编者》一栏中汪长发的来信。

[15] 《枫》在1979年2月发表一个月后,编辑吴棣将其交予陈宜明、李斌、刘宇廉三人进行改编,并刊登于1979年第8期《连环画报》,这一速度已成为同时代连环画改编文学的标杆,因此在文学评奖后半年内刊发的画作,其选题行为应大概率发生于文学评奖之前。在1978-1982年的三大评奖的改编画作中,符合此条件作品包括《班主任》《窗口》《伤痕》《珊瑚岛上的死光》《乔厂长上任记》《阿扎与哈利》《记忆》《西线轶事》《天山深处的大兵》《你是共产党员吗?》《被爱情遗忘的角落》《内当家》《爬满青藤的木屋》《八百米深处》《明姑娘》《种包谷的老人》《女大学生宿舍》《火红的云霞》《第九个售货亭》等短篇小说,《人到中年》《天云山传奇》《高山下的花环》《人生》《那五》《射天狼》《张铁匠的罗曼史》等中篇小说,《许茂和他的女儿们》《东方》《李自成》等长篇小说。

[16] 连环画论丛编辑部:《连环画论丛》(第9辑),人民美术出版社1984年版,第59页。

[17] 杨宏富:《〈连环画报〉力挺我》,《连环画报》2021年第5期。

[18] 本刊记者:《在新时期发挥连环画特有的战斗作用——本刊编辑部召开的一次座谈会简记》,《连环画报》1979年第2期。

[19] 连环画论丛编辑部:《连环画论丛》(第4辑),人民美术出版社1983年版,第9页。

[20] 岳阳会议为1982年3月中宣部在湖南岳阳召开的部分省、市、自治区连环画出版工作座谈会,提倡以现代题材为主,对古代、近代的题材进行筛选,有计划地编辑出版。

[21] 本刊记者:《首次现代题材连环画邀请展览及座谈会在天津隆重举行》,《故事画报》1983年第1期。

[22] 李毓琦:《提高工作效率 促进创作繁荣——连环画编辑工作的几点体会》,《故事画报》1983年第3期。

[23] 湘连:《全心全意做好连环画编辑工作》,《故事画报》1983年第5期。

[24] 潘真:《提高出版质量 做好编辑工作——介绍河北美术出版社连环画编辑室》,《故事画报》1984年第2期。

[25] 邵大箴:《万山红遍 新中国美术60年访谈录 1949-2009》,人民美术出版社2009年版,第313页。

[26] 连环画论丛编辑部:《连环画论丛》(第4辑),人民美术出版社1983年版,第9页。

[27] 连环画论丛编辑部:《连环画论丛》(第3辑),人民美术出版社1982年版,第15页。

[28] 连环画论丛编辑部:《连环画论丛》(第3辑),人民美术出版社1982年版,第18页。

[29] 连环画论丛编辑部:《连环画论丛》(第9辑),人民美术出版社1984年版,第10页。

[30] 连环画论丛编辑部:《连环画论丛》(第3辑),人民美术出版社1982年版,第97页。

[31] 连环画论丛编辑部:《连环画论丛》(第9辑),人民美术出版社1984年版,第13页。

[32] 连环画论丛编辑部:《连环画论丛》(第9辑),人民美术出版社1984年版,第9—10页。

[33] 虽然第二届连环画评奖对象时间跨度较大,但其中创作于1976—1980年的作品达89件,占获奖总量的80%。

[34] 连环画论丛编辑部:《连环画论丛》(第4辑),人民美术出版社1983年版,第32页。

[35] 连环画论丛编辑部:《连环画论丛》(第3辑),人民美术出版社1982年版,第97页。

[36] 连环画论丛编辑部:《连环画论丛》(第9辑),人民美术出版社1984年版,第11页。

[37] 本刊编辑:《伊利亚特的故事》,《连环画报》1981年第5期。

[38] 邵大箴:《万山红遍 新中国美术60年访谈录 1949-2009》,人民美术出版社2009年版,第313-315页。

[39] 崔道怡:《春花秋月系相思——短篇小说评奖琐忆》,《小说家》1999年第1期。