话剧《北上》评论三则

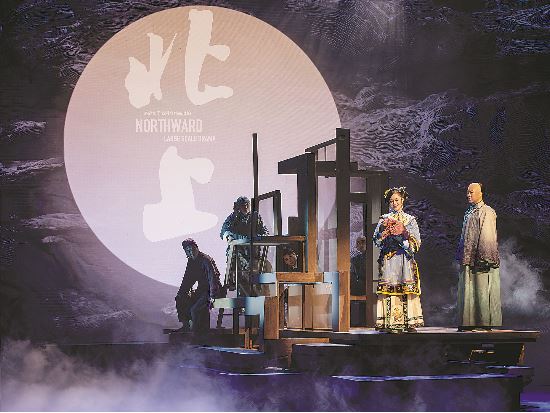

话剧《北上》剧照 尹雪峰 摄

一条大运河,半部华夏史。千年大运河连通南北、贯穿古今,作为世界上最长的人工运河,它是人类创造的地理奇观,更是一部书写在中华大地上的人文史诗。近日,由解涛、解子昂编剧,李伯男导演,杭州话剧艺术中心等联合出品,根据徐则臣获茅盾文学奖的作品改编的同名话剧《北上》在中国国家话剧院上演。于文学与舞台艺术的交融之处,话剧《北上》凭借“古今交织”的叙事脉络与“北上南下”的剧情架构,演绎了从杭州至通州、绵延运河两端的世间百态,讲述了数个家族横跨百年的传奇历程。此剧既重现了大运河的雄浑盛景,又深度探寻了这一历史脉络背后潜藏的深厚文化底蕴与伟大民族精神,让观众领略千年运河的独特魅力与不朽价值,感受历史与文化的深沉回响。

——编者

细数运河水底的鹅卵石

□欧阳逸冰

在话剧《北上》里,且莫说那运河水底的鹅卵石早就被千叠浪和万层沙淹没了,那是经天纬地的记载,那是异彩变幻的述说,那是饱满坚硬的思辨,那是光怪陆离的谜题,那是灿灿星光的化身,那是启迪心灵的霞光……泥水不能腌渍,时光不能湮没,那是历史凝聚的、时代鲜活的如神奇鹅卵石组合而成的浩瀚长卷。

话剧《北上》沿着两条叙事线索展开——以21世纪初期人们观察、探索古老大运河的目光开卷,显现20世纪初叶,在历史的洪流与时代的浪潮中,不同人群、不同国别的人们演绎着各自的故事。个人的悲欢离合与家国的兴衰荣辱紧密交织,百姓仿佛涡旋中的蜉蝣,而他们的拼搏,不仅是为了个人的生计与尊严,更是民族与国家存续发展的希望之光。而与之相照应的则是21世纪人们的生活状态,即正在探索上世纪大运河生活真相的人们,自身的内心世界以及所处的当时生活,也正在发生变化,人们不断地更新追究。

这就是该部话剧的架构——后来者在观望、寻觅、思索上世纪大运河内外的人们;前行者沿着大运河也在观望、寻觅、思索当下(即百年前的“当下”)自己的生活。百年前后的两代不同的人互不相知,却有着血脉传承,犹如昨日运河水与今日运河水之日夜不息;他们互不参与,却把寻索的焦点放在同一条大运河上;他们互不干预,却共同视大运河为自己的命运之河。正如谢平遥所说:“运河之运,一如国运,运河盛,则国兴。”反之亦然。不幸的是,生活在20世纪初的人们,例如谢平遥、天香、邵常来、孙过程等剧中人都是碰上了这个“反之亦然”:运河淤塞,国事废颓,外侮其辱,跋扈于内,民不聊生,风气壅塞的不幸时刻。

然而,不幸而非绝望,全因为有“机运”在。“机运”在哪里?如果说是在运河水滔滔向前的波浪里,那是诗意的抽象。“机运”二字点化了全剧——它藏于民心、民智、民风。

在剧中,谢平遥的故事无疑十分出彩,既引人注目,又发人深省。那么,从主人公谢平遥身上,我们能够看到他绽放出怎样的文化光芒?谢平遥宛如历史长河中的一位“孩童”,手持一面并不规则的玻璃镜片,在那危亡动荡的社会环境里,映射出上世纪开端前后的某些思想光辉、一些为人立本的准则以及一些具有前瞻性的预判。请看——

相机风波的巧妙化解。那位自称“伟大旅行者”的意大利人小波罗,当街按下相机快门的瞬间,便引发了一场大祸。一些人心存偏狭,宣称他是在用相机“摄人魂魄”,进而煽动起排外情绪,致使小波罗惊慌失措,狼狈逃窜。在当时的时代背景下,普通百姓依旧深陷于动荡不安的局势之中,偏狭思想如同传染病一般悄然蔓延,恰似被踩破的煤油桶,遇火即燃。而彼时身为翻译的谢平遥,只是向众人细致入微地演示了相机的拍照过程,并条理清晰地阐明了照相机根本无法“摄人魂魄”的原理。凭借这般亲和且平等的沟通方式,他成功要回了照相机,驱散了围堵人群,恢复了“天下太平”。此即为文化所蕴含的力量。

“约法十章”的前提与内涵。由于街头市民抢夺了小波罗的照相机,谢平遥在代表街民向小波罗致歉之后,旋即要求小波罗为其此前不假思索说出的“中国人愚昧、无知、野蛮”这句话赔礼道歉。若小波罗不道歉,谢平遥便不会应允为小波罗沿大运河北上的旅行担当导游、主事、代理以及翻译。在此之后,谢平遥提出了第二个前提,也就是“约法十章”。所谓的“约法”,其内容无一不与小波罗及其此次行程的安全紧密相连。这是依据当时混乱的局势而拟定的明智策略,是北上之旅能够顺利达成的根本保障。此中彰显的依旧是文化的力量——“世事洞明皆学问,人情练达即文章”,对世事的洞察与对人情的通透,构成了这股力量的源泉。

两块雕版的奇妙缘分。谢平遥与青楼头牌天香姑娘之间,绝非是低俗的花丛艳遇或携妓同行那般不堪,他们的缘分起始于龚定庵、康南海的两块雕版。那上面承载着定庵先生对中华大地重焕光芒的深切渴望:“九州生气恃风雷,万马齐喑究可哀”;还有南海先生曾在当时提出的先进理念:“维新”“变法”,以及皇帝“下诏鼓天下之气”。正因如此,谢平遥与天香为守护这两块象征着前途与希望的雕版,与两个如同小丑般的嫖客展开了一场堂皇与无耻的激烈交锋,彰显出了大义凛然的高尚气节。这无疑彰显出了文化的力量与魅力。

运河畔的衣冠冢。天香姑娘托付谢平遥,将自己早年“干净”的衣物掩埋于淮安那宁静的运河之畔。由于不知天香姑娘的真实姓名,谢平遥便在为其树立的无名墓碑上,镌刻下“质本洁来还洁去,强于污淖陷渠沟”,这可说是这对知心之人共同的心声与志向。谢平遥于英国学成水利专业后归国,却仅仅在衙门里充当一个类似饭馆小伙计的角色,一个会说洋文的小伙计罢了。面对黄河改道、运河淤堵、漕运瘫痪的困局,他虽心怀壮志,渴望有所建树,却被边缘化成为一个可有可无的翻译,其生命价值被肆意践踏。这种为活人修筑坟墓的举动,不仅是他们为求洁身自好的表达,更是对不公命运的强烈愤恨与抗议,是对黑暗世道的高声痛斥与诅咒,是对美好生活的不懈追寻与向往,是对幸福自由未来世界的诚挚祈愿。大运河的滔滔水声会永远铭记这一切。这其中流淌着的,依然是文化的血脉,谢平遥和天香姑娘以中国人特有的情感抒发与表达方式,让历史因此而弥漫着独特的芬芳与韵味。

小波罗这一人物设置不容忽视。或许他是原作小说的一处匠心独运的创意,而追溯其根源,元朝时期来到中国的意大利旅行家马可·波罗便是这个人物得以呈现的重要“依据”。他与谢平遥携手构建起全剧之中最富有动作性、最饱含象征意义并且最具结构关键价值的人物关联体系。他是一位纯真热忱的青年,不仅深情地“热爱维罗纳州的一草一木、一花一叶”,更以宽广的胸怀“挚爱这个世界的芸芸众生”。他的生命终结于大运河之上,将心爱的相机、罗盘以及日记馈赠给中国友人,他深切体悟的是大运河流淌不息的中国文化魅力,他把自己以及那份浓郁的眷恋托付给了大运河岸边那片古老而厚重的土地……这样的戏剧构思是值得人们深思的,其中皆蕴含着如诗般深邃且丰富的文化内涵。

话剧《北上》的舞台呈现非常有意味,不仅是宏阔的,还是机趣的:100多年前的大运河水涛声訇訇,破雾而去;100多年后的大运河水倾泻荡荡,载霞而来……来来往往,交叉在这无水却又漂流的船板模型的侧旁。同时进行的,百年前后的两大部分戏剧,人物百年关系的设置,犹如把古书竹简编辑成册的“韦编”——引小波罗共同乘船北上的谢平遥,其后人正是制作大运河纪录片的导演谢望和;保有小波罗罗盘的邵常来的后人邵秉义,虽然将自己最后一条273吨大船卖掉了,上岸居住,但是他叮嘱儿子好好保留那只罗盘,铭记在心的是:“我们家是船民,上了岸,上了天都是船民!”小波罗给孙过程拍过照片,并在临终前把照相机送给了他;而他的后人孙宴临则手不离照相机,一直在用摄影探寻大运河前世与今生的踪迹。

导演利用这样细密的人物关系做“韦编”,为自己在舞台上呈现一百年前后的故事与场景的整体构思,创造了扎实的统一的支点,那就是核心“种子形象”,那艘船板拼搭的象征性的大船。这艘大船升起巨大的风帆,穿越南北,穿越时代,穿越欢乐与痛苦,穿越懵懂与明朗,甚是宏阔。

然而,仅有宏阔是不够的,还必须有机地生发出令人欣赏不尽的机趣。让幽默、深邃、巧合自然凝聚。譬如,在山东聊城的光岳楼前,不同年代的人凭着各自的机遇来到了这里,有限地突破了各自的时空,聊天,观望,拍照。小波罗在给孙过程拍照之后,请孙过程给自己拍照。孙过程看着照相机的取景框说:“这不是我们的船吗?能拍这么远?”小波罗随口应了一句:“是的,远和近只在一瞬间。”真的,就在这一瞬间,100多年后的邵星池(邵常来的后人)说,“爸,妈,我们一起拍张照”的同时,100多年前的小波罗说:“邵,孙,我们来拍张合影吧。”于是,就在这一瞬间,造化为年代远近的所有人拍了一张旷世大合影。这机趣蕴含着什么?这是导演用具有哲思的想象,证实了理论家克罗齐的深刻论述:“历史绝不死亡,因为它永远把它的开端和它的结尾联结起来”。

当然,戏剧创作绝不会一蹴而就,哪怕像话剧《北上》这样的好戏,遗憾总还是存在的。但有志者无惧前进路上的坑洼,遗憾正是未来的新成就。把好戏变得更好,是所有戏剧作家、艺术家的职责。

(作者系剧作家、戏剧评论家)

时空重叠中的艺术创造力

□贺绍俊

《北上》的演出让我感到震撼。我欣赏着舞台上转换的场景和演员们精湛的表演,惊异于现在话剧艺术的语汇是如此的丰富又是如此的新奇,我沉浸于炫丽的艺术情景之中,甚至都忽略了话剧本身所欲传达的内容。是的,我完全被艺术的子弹击中了,晕眩般地走出了剧场。

当我准备为这个话剧写一篇评论时,我犹豫了,我担心自己看似很有收获的感受,只不过是如同《红楼梦》中的刘姥姥进入大观园后的赞叹而已。但好在这是一个改编自同名小说的话剧。小说我非常熟悉,或许我可以从改编的角度来谈一谈。

话剧表演离不开舞台,舞台是为演员表演提供的一个固定空间,空间的固定化才有助于观众集中注意力进行观赏。我发现,舞台在《北上》导演李伯男的眼中,已经不单纯是一个表演空间,而是一个充分展现艺术构想的神器。他在舞台上自由地重新组合时空,让历史与现实对话,也让人物与人物相隔万里实现量子纠缠。当然,在舞台上重新组合时空的艺术手法在现代话剧艺术中已司空见惯,何况现在的舞台日益先进,升降、旋转等技术手段为舞台调度提供了更大的便利。但《北上》在舞台上所体现的时空观仍然是富有创造性的。

话剧《北上》的时空观是忠实于原著的。该剧的导演李伯男说,他要将独特的小说结构转换为神奇的演出结构。这种神奇的演出结构便是由重叠与穿越的时空观搭建起来的。这种时空观也是作家徐则臣搭建小说结构的支点。小说有历史与现实两条线索,这两条线索在小说中占有同等重要的位置。因为作者徐则臣需要通过历史与现实的相互呼应来完成对主题的表达。李伯男在小说所提供的独特结构上做起了大文章,演出从一开始到落幕我们所看到的舞台几乎始终处在时空重叠的状态之中。也就是说,观众总是同时看到了历史与现实的两个场景,几乎是在观看的瞬间就获取了历史与现实之间的互文性。这显然是小说家无法企望到的艺术效果。本来徐则臣采取历史与现实的双线索结构,就是为了获取历史与现实的互文性,但小说叙述依赖于语言思维,语言思维只能是线性的,因此小说中两条线索的叙述有先有后,二者之间的互文性只能是延宕和滞后的。李伯男以舞台的视觉思维弥补了小说的这一缺憾,他建构起一个无缝的时空重叠的舞台,这不仅有效地达到了历史与现实的互文性,而且使这种互文性产生了一种强烈的视觉冲击力。

剧中有一场戏,先后有3组人物在拍照,他们来自不同的历史时段,却处在同一个地方。小波罗是在清代末年沿着大运河来到了山东聊城,孙宴临和谢望和是为拍运河纪录片来到了山东聊城,家在聊城的邵星池为拍婚礼照携家人一起登上了聊城的光岳楼。李伯男以时空重叠的方式让这3组人物处在同一个舞台上。我在剧场里看到这一场景时感到了一种艺术的震撼。这不仅因为在一个舞台上并置着3组时空的表演,而且我以为这是导演对“看”作出的深度诠释。舞台上的3组人物都在“看”,他们看运河的风景,而且还要借助照相机来看,照相机把看到的事物固定了下来。照相机在小说中是一个非常重要的道具,100多年前的清代尚处于闭关锁国的状态,小波罗将照相机这一现代工业的产物带到了中国,让中国人看到了一个新的世界,更重要的是,照相机提供了另一种视角,人们通过照相机的镜头,对眼前熟悉的景象和事物有了新的打量。小波罗的照相机在中国的大地上产生了不大不小的文化震荡。导演有意将此作为戏剧的一个片段在一开始有所表现。随着剧情的推进,照相机的作用也越来越凸显。照相机是一种深度的“看”,小波罗通过照相机将中国的大运河一路看过来,陪同小波罗的中国伙计们则借助照相机这一新的视角,对自己熟悉的景色和事物重新看过,并有了新的发现。从一定意义上说,徐则臣的小说写的就是“看”——不同的“看”、反复“看”和回首“看”。通过“看”,大运河的历史和神采,以及大运河与民生亲密无间的关系一点点呈现出来,小说的主题就是在人们以不同方式、不同角度的“看”中完成的。李伯男将舞台演绎为深度诠释“看”的舞台,可以说是抓住了小说的核心。

《北上》在改编上的另一成功之处则是将小说中历史和现实这两条线索的并列关系转化为主从关系。小说以大运河的百年变迁史描绘了中华民族除旧更新的历史和中国人的精神图谱。但徐则臣并没有严格按历史发展的轨迹来讲述,而是将现实作为另一个重点,从而引出另一条线索,这固然是出于结构上的艺术创造,但同时也是策略上的考虑。导演李伯男以历史的线索作为主线,可以更加突出大运河百年变迁与民族精神磨砺的主题。他在舞台中心设置了一艘可以升降、悬浮和旋转的大船,具象化了运河与人的相依为命的关系,也强化了全剧象征性的审美风格。对于现实这条线索,则采取做减法的方式,适当保留几组人物,让其与历史构成直接呼应,这样在情节上也更为简洁明了。这应该是编导能将一部内涵特别丰富的小说不失精华地搬上话剧舞台的主要原因。

话剧《北上》充分显示出编导的创造能力,他们的创造性又是沿着尊重小说原著的思路进行的,在这一点上,我建议,不妨在改编中更加大胆一些。比如,在现实这条线索上做减法很好,但这样一来,有些人物所负载的叙述功能因为被删除后就得不到体现了,这在一定程度上也伤害了主题的整体表达。我所说的大胆就是对于现实人物未尝不可以采取综合的处理方式,让小说中几个人物的身份和功能综合到话剧中的某一个人物身上。另外,相对于历史线索因为一艘大船的设置而变得非常完整,现实这条线索在舞台上的表演就显得比较零乱和碎片化。能否也为现实这条线索设置一个物化的装置?比如设置一个民宿,就以舞台上现有的几张椅子为材料,根据剧情要求拼接成民宿的局部场景,它还可以延展为民间的大运河博物馆,这一象征性的设置就可以成为现实中几组人物共同活动的场所,从而也使现实的线索变得完整起来。其实在舞美的构想中,就有“博物馆”意象的空间,只不过这一构想在演出中难以被观众“观看”到。

(作者系沈阳师范大学特聘教授)

溯流北上,阅尽沧桑

□宋宝珍

徐则臣创作的《北上》是一部荣获茅盾文学奖的长篇小说,它以京杭大运河为背景,通过历史与当下两条线索,以跨越百年的叙事长卷,描绘了几个家族的“秘史”和他们各自的命运,表现了近代百年大运河的文化图谱和民族精神的涅槃之变。话剧《北上》改编自这部小说,剧中讲述了清朝末年意大利人小波罗和中国翻译谢平遥等人沿大运河一路北上,经杭州、扬州、淮安、聊城直达通州的故事,也讲述了与他们相关的后辈人的故事。一条河跨越古今,一群人生死契阔,几个家族聚散离合,其南北互联、中西碰撞的故事,像河水翻波涌澜,像大树开枝散叶,像史诗绵延递进。

此剧忠实于原著却不是缩写式改编,而是遵循戏剧法则的更新再造。它保留了原著的文化底蕴和精粹成分,通过舞台艺术更富生命质感的生动、鲜活、具体的形象呈现,传达了原著所要表现的思想深度、时代温度和文化维度。编剧解涛巧妙地将原著的宏大叙事逻辑和复杂人物关系进行了梳理、提炼和重新编织,在有限的时空内完整呈现了有意味的新样式。此剧通过精心设计的布景、灯光、音效以及多媒体技术,营造出了既具真实感又有写意性的大运河情境,展现了大运河沿岸的风土人情、有纵深感的历史画面以及深厚的文化积淀。

此剧小处着墨,大处写意,局部工笔,构思奇异,彰显气势。它以小波罗来华寻找胞弟为契机,以溯流北上的寻亲过程展开叙事,这是外来族裔、外来文化的视角,寻找的结果是文化的包容与交融,这是第一视角;又以当今一对年轻恋人的眼光回望历史,寻找运河的底蕴和它的人文内涵,表现了历史与当下的赓续相通,此为第二视角;再以全面的视角,展示宏大时代的生活图景,阐发运河主题的丰富性,此为第三视角。此剧古今交汇,人文荟萃,人的灵魂与河的神韵有机融通。钱塘的自古繁华,扬州的旖旎风物,淮安的烟水梦影,聊城的学脉风雅,通州的京畿气象,都成了有历史维度、有生命意味的叙事背景。

此剧结构精巧,犹如以点连线、由线构图,凭借一系列的局部精心刻写汇聚成一幅完整的图景。往昔,谢平遥与小波罗之间既存在矛盾又彼此依存,在相遇后逐渐相知相惜;他和船上众弟兄齐心协力、患难与共,他们的命运与历史的脉络紧密扭结在一起,其影响一直绵延至后世。冥冥之中,这些过往促成了今朝谢望和与孙宴临的不期而遇。彼时有青楼名妓天香的无名衣冠冢、老船长形影不离的老烟杆,以及小波罗令人扼腕的意外重伤离世;此时则有船主邵秉义庄重的卖船仪式,还有流落到乡间的小波罗弟弟马福德坦诚的身世剖白。古与今仿佛同源同流,人与河恰似命运天定,这一切都充满了戏剧性、仪式感,具有强烈的情感冲击力。大运河似一位无声的见证者,承载着岁月的记忆与历史的厚重,默默诉说着那些或波澜壮阔、或温婉动人的故事。

此剧有哲思,有诗意,有象征寓意。天香的生存空间被限定于青楼楚馆,她精神的空间却是运河边的家园——那个不染纤尘的梦中乐园。邵秉义的生存空间被束缚在运河的一条船上,这是他精神上的母体,即便离开也是魂魄相依。老船长的烟杆陈旧、朴实,甚至有污渍,但是它提神醒脑,散发出悠悠的岁月感和人情味儿。谢平遥的后代、当代纪录片编导谢望和已经无法充分理解运河的奥妙,但是仍然追溯着大运河的流水,追寻祖先的足迹。小波罗来到异国他乡,他失去了他时时攥在手中的手杖,也失去了他所谓故国文明的依傍。小波罗的弟弟马福德以武力征服者的形象来到中国的大运河,却以被大运河的文化所征服的姿态融入中华土地。这些情节都不仅是现实逻辑的描写,而是有象征意义的艺术构思。大运河是历史的,也是现实的,是中国的,也是世界的。作为中国独有的文化意象,大运河永远散发着文明之光。

此剧在导演手法上有突破、有创新,导演李伯男在此剧的舞台调度、场面设计、形象塑造、意象表现和美学风格方面,显示了他的发散思维和多元特点,他不仅展现了大运河连绵不绝的历史内涵和人文风情,也表现了大运河沿岸中华儿女前世今生的人生轨迹和血脉相连。剧中有一场戏,古今人物无差别、无边界混同一起,让人们联想到元宇宙、暗物质、中微子等现代科学。他们就在这里,也许并不只有他们,无数的历史铺垫了他们的过去,也造就了他们的此刻,无形的灵魂巡游在他们身边,甚至穿过了他们的身体,只是看不到而已。李伯男在导演构思中,为人物赋予生命质感,为历史写下新的篇章,为艺术创造神奇景观,为文化增加丰富内涵。

(作者系中国艺术研究院话剧研究所所长、北京市文联特约评论家)