太空电影中的后人类主义视觉——以《2001太空漫游》与《索拉里斯》为例

内容提要 《2001太空漫游》和《索拉里斯》这两部太空电影不仅从去人类中心化的角度来重新反思人类在宇宙中的位置,而且大胆地弃用或反用了“缝合体系”所标识的古典叙事电影的成规惯例,尝试在电影摄放机器的媒介限定下,以极具创意的摄影风格、场面调度与剪辑手法,颠覆“缝合体系”所造就的人类中心主义的观视结构,创造出一种有别于人类中心主义的主体幻觉的后人类主义视觉。

关键词 后人类主义 科幻 太空电影 《2001太空漫游》 《索拉里斯》

一、逆写太空歌剧

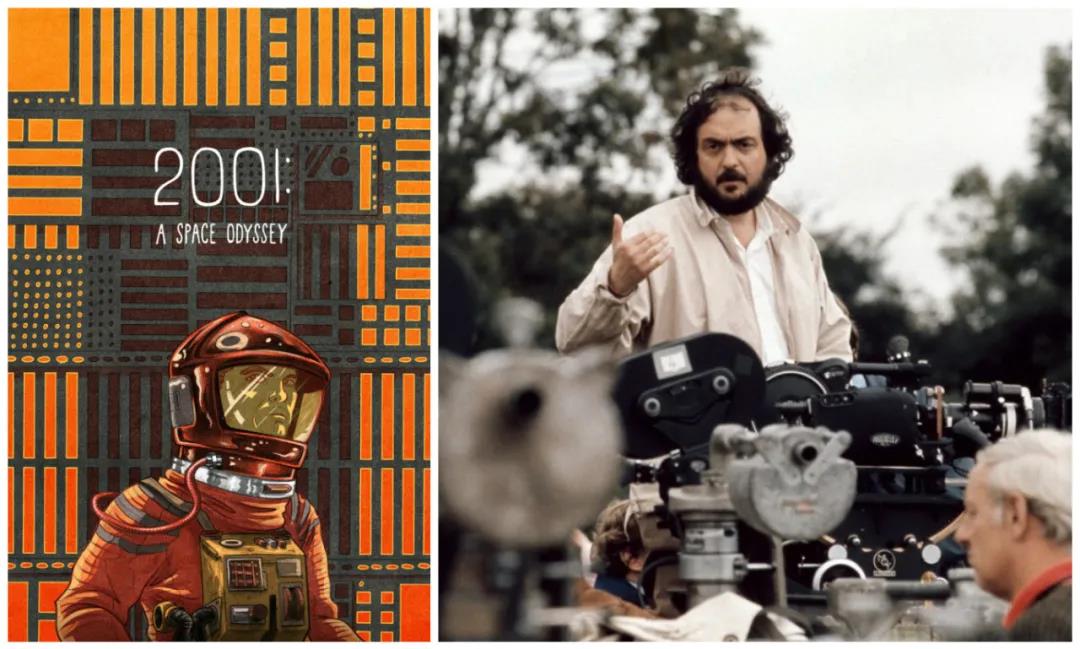

《2001太空漫游》与斯坦利·库布里克,图片源自Yandex

上映于1968年的《2001太空漫游》(2001:A Space Odyssey)与上映于1972年的《索拉里斯》(Solaris,又译为《飞向太空》)堪称世界太空电影的两座丰碑。它们问世之际恰是人类宇航事业全面突破、飞速前进的时代,也是美苏角逐的主赛场扩展并转移到外层空间的时代。苏联宇航员的太空行走和美国阿波罗飞船的登月行动,标志着人类的太空探索取得了前所未有的历史性成就,也宣示着冷战格局下两大霸主在彰显综合国力和战略威慑力的航天领域的“交替领先”。也正是在那个举世仰望星空的年代,科幻文艺迎来了一轮常被称作“黄金时代”的爆发期;而在此期间最为畅销和流行的一种科幻亚类型,当数以外太空作为故事背景的“太空歌剧”(Space Opera)。不过,由美国导演斯坦利·库布里克(Stanley Kubrick)执导的《2001太空漫游》以及由苏联导演安德烈·塔可夫斯基(Andrei Tarkovsky)执导的《索拉里斯》却构成了两个反类型的特例,它们在围绕时兴的太空题材编织叙事和组织影像时,都投注了创作者的某些迥异于“太空歌剧”的旨趣与创意,这既让它们拥有了某种超脱于文化工业的类型化生产机制的独特风格,同时也为它们赋予了几许超越其所处时代主流意识形态的后人类主义意蕴。

《索拉里斯》与安德烈·塔可夫斯基,图片源自Yandex

作为一种高度商业化、通俗化的科幻亚类型,“太空歌剧”作品往往围绕人类角色的冒险活动展开充满戏剧性的故事情节,在未必严格遵循现有天文知识的幻想设定中演绎出英雄传奇的变奏曲;其中固然会出现一些外星智慧生命角色,但它们也往往被呈现为类人的形态。然而,无论是《2001太空漫游》当中的神秘黑石,还是《索拉里斯》当中的胶质海洋,这两部太空电影所涉及的外星智慧,都以绝对非人的形态展现在世人面前。就角色设置与叙事方式而言,《2001太空漫游》也并没有任何一位贯穿影片始终、引领叙事线索的主人公,串联起故事时间跨度超过四百万年的四个叙事组合段的,并不是某位或某些人类角色的英雄壮举,而是那枚神秘莫测的黑石以其匪夷所思的显现方式制造出的一组悬念:它是什么?它为什么会出现在这里?它究竟带来了怎样的天启?而《索拉里斯》里虽有一位堪称主人公的科学家角色,但他和他的同事却既不是“太空歌剧”中常见的那种驰骋于宇宙疆场的星际骑士,也不是艾萨克·阿西莫夫(Isaac Asimov)笔下那种以科学理论与统计学方法解释现在、预测未来的运筹大师,而是一些深陷于认知与伦理的多重困境中的畸零个体,一些对“索拉里斯之谜”感到绝望的无助之人。

更进一步说,作为一种盛行于人类宇航事业高峰期的科幻类型,“太空歌剧”作品通常会在发展主义和科技乐观主义的基调下,将人类中心主义的世界图景放大并扩展到拥有星际尺度的世界观设定当中;而作为一种盛行于美苏争霸的冷战前期的科幻类型,20世纪中叶的“太空歌剧”作品,还大多都在自觉或不自觉间,将某种帝国主义语境下的自我扩张/对外殖民的文化逻辑及其形构出的设定模式、情节套路移置到以外太空为背景的世界图景与故事框架中,以至于“银河帝国”会成为《银河帝国》《星球大战》《银河英雄传说》等“太空歌剧”作品的世界观设定中最具典型性的一种社会政治组织形式,宇宙也在“太空歌剧”的主流话语中被称作“人类最后的边疆”(语出《星际迷航》)。诚然,《2001太空漫游》与《索拉里斯》也都运用考究的美工布景与精湛的特效摄影,展现了宇航科技高度发展的世界观设定下太空航行与星际探索的视觉奇观,但是它们的文本又都蕴含着某种意味深长的反讽结构,并且以各自独特的方式显影了妄自尊大的人类中心主义在面对外太空世界与地外智慧生命时的局限性。就《2001太空漫游》的意义结构而言,以复沓形式获得凸显的黑石意象,留下了一道无法填补的结构性空缺:那枚默然矗立的黑石意味着某种注定将逃脱象征化行为的捕获,而又必须通过特定表意手段加以言说的悖论性存在,充当着某种不可象征化的“原物”与能指网络中的空洞位置之间的替代性中介,提示着某种人类主体无从认知、更遑论掌控的他者性智慧与力量。而《索拉里斯》则是通过科学家角色所遭遇的失败、孤立与误解,深刻地讽刺了现代人类知识系统的悖论式运转:线性进步观念下的科学主义允诺人类知识系统将会不断地突破现存的疆界,在无穷上升的发展进程中将当下的未知转变为将来的已知;然而,一旦先驱者对于他者性存在的探索从根本上突破了人类中心主义视角下的认知疆界,无法在既有的解释体系中获得自洽的解释,知识与权力共谋而成的话语实践就往往会以“疯癫”之名来污名化越界者,进而将他们体认到的越界体验排除在人类的理性主义知识体系之外。在这两部太空电影的叙事情境当中,现代人类的自我扩张都遭遇到了绝对的界限,而电影所营造的或神秘或荒谬的太空境遇也传达着创作者的反躬自省。

如果说,后殖民文学对于英语文学的挪用、改造、变异和重置,能够达成一种从帝国边缘解构帝国的“逆写帝国”效果;那么,《2001太空漫游》与《索拉里斯》对于太空航行、星际探索题材的独特重构,则或许也可以被视作一种“逆写太空歌剧”的实践。特别值得注意的是,这种“逆写”不仅体现在叙事、角色与象征的层面,而且也体现在它们对“古典叙事电影”(classical narrative cinema)基于人类中心主义的观念范式所形成的视觉表达体系或者说“电影语言语法”的创造性颠覆之上。

二、颠覆缝合体系

克里斯蒂安·麦茨(Christian Metz)曾指出,古典叙事电影是作为“故事”而不是作为“话语”来呈现的。如果我们去追溯电影与电影制作者的意图以及电影对观众的影响的话,那么它当然也是话语;但这种话语的基本性质以及它作为话语的真正原则,却恰恰在于它试图抹去话语陈述的一切痕迹,而将自身伪装成一种故事形式。因此,由以叙事情境中某个人物角色的空间位置、视线所向、心理诉求作为摄影机选取机位的主要依据来拍摄的镜头,以及从上述镜头摄影角度的反面来拍摄上述人物角色的“反角镜头”连缀而成的“正/反角镜头”(shot/reverse–angle shot),就成为古典叙事电影中最具代表性的一种机位设置与连续性剪辑的手段。在古典叙事电影的连续性剪辑中,“正/反角镜头”构成“视线匹配”的关系,随着后一个镜头将前一个镜头的意义回溯性地锚定为特定人物角色的目中所见——亦即该人物角色的视点镜头,在前一个镜头里缺席的观看者的位置被出现在后一个镜头里的视点人物占据或者说替代,作为画面框定者和影像制造者的摄影机的摄制行为被有效地伪装成叙事情境当中的人物角色的观看行为,古典叙事电影在叙述话语层面的符码痕迹也就随之被移置和凝缩为所述故事层面的叙事信息。让-皮埃尔·欧达尔(Jean–Pierre Oudart)将这种“正/反角镜头”视作古典叙事电影的“缝合体系”(the system of the suture)的首要缝合手段。在欧达尔的电影理论中,“缝合”这个借鉴自拉康派精神分析的概念被用来指涉古典叙事电影通过特定的手段引导观影者认同并代入叙事情境当中的某个或某些观看者的主体位置,从而将影片文本之外的观影者缝合进影片文本内部,进而让观影者在关于主体的想象性指认或者说幻觉中将布满裂隙的镜头序列接受为统一、连贯、流畅的叙事系统的符码效果。丹尼尔·达扬(Daniel Dayan)则将“缝合体系”称作“古典电影的指导性符码”,并且沿着让-路易·鲍德里(Jean–Louis Baudry) 在《基本电影机器的意识形态效果》(1970)一文中提出的论述角度,将“缝合体系”解读为一种有助于达成意识形态询唤效果并且能够以表面上的“自然化”有效地消抹意识形态机器的运作痕迹的视觉表达体系。

鲍德里关于电影摄放机器的分析中还有一个极具启示性的洞见,即依照暗箱模型构造而成的摄影机的影像建构方式,其实可以一直追溯到意大利文艺复兴时期发展起来的透视构成法。文艺复兴时期,采用透视构成法创作的古典主义绘画作品致力于营造一种连续的同质的有着固定中心的空间,这种“文艺复兴空间”的中心与人类主体展开观看行为时作为透视原点的眼睛相对应。根据沃尔夫冈·韦尔施(Wolfgang Welsch)对于美术史的考察,在中心透视法这种绘画原则的指导下,作为观看主体的画师的眼睛被假设固定在某一点上,画面取自锥形视域的一部分,出现在画面上的形象也就取决于从观看主体眼睛发出并且投射在观看对象表面的光线。观看主体的眼睛——首先是画师的眼睛,继而是画作欣赏者的眼睛——所处的视点决定了观看对象落在画布上的形象,这个视点形成了构图的中心,这同时也就意味着,人类的标准在透视构成中处于中心地位。正是在这个意义上,韦尔施指出,文艺复兴时期的中心透视法在本质上是以人类为中心的,它让整幅画面的每一个细节都与作为视点占据者的人类主体对于世界的凝视紧密相关,由人类主体的视野和立足点所决定。依照鲍德里的考察,这种中心透视法从文艺复兴时期延续至今,既体现在古典主义绘画中,也体现在古典叙事电影中。它设置了一种理想视力的空间,并且以这样的方式断言一种先验存在的必然性,既规定着现代西方唯心主义主体性哲学的先验原则,同时也为先验原则所规定。参照人类眼睛所占据的透视原点,视觉化的客体被组织起来;而基于定点原则,视觉化的客体又反过来指出观看主体的位置。在鲍德里看来,就电影的摄制与放映机器所产生的意识形态效果而言,观影者与其说是与获得再现的客体认同,不如说是与处在中心位置的透视主体认同;电影与其说是对“现实”的模仿,不如说是对主体位置与主体构成过程的模仿。诚如戴锦华所言,电影摄放机器的光学原理,以及古典叙事电影试图模拟人眼所见的视点镜头与试图营造主体幻觉的“正/反角镜头”,让电影在20世纪成为讲究中心透视的视觉构成方法的历史性延续;而中心透视或所谓“文艺复兴空间”的“原点”,同时也正是兴起于文艺复兴时期的现代人文主义/人类中心主义所高扬的所谓“大写的人”的神话之所在。

在鲍德里对于中心透视的视觉组织方式的历史梳理中,还包含着一层格外耐人寻味的提示:中心透视法这种在文艺复兴时期的绘画工作中备受青睐的人工再现模式,恰好在同时代借助光学观测仪器得以推进的“天文学革命”否定了人类世界在宇宙中的中心位置的历史情境下,重建或者至少是移置了人类主体的中心地位,确保了现代主体性哲学和人类中心主义意识形态中作为能动的中心与意义之源的“(人类)主体”的建立。从这个角度上说,延续了中心透视法的古典叙事电影的“缝合体系”,可谓有效地借助一套诞生于第二次工业革命(“电气革命”)时期的新型光学装置,进一步将人类主体安放在运动影像体系的中心位置,依据人类主体的视线所向、心理诉求和欲望投射来驱动摄影机的运动,而大多数“太空歌剧”类型的商业电影也都沿袭了这种电影摄制的成规惯例。与那些洋溢着人类中心主义色彩的“太空歌剧”类型电影相比,《2001太空漫游》和《索拉里斯》这两部“逆写太空歌剧”的太空电影,则不仅从去人类中心化的角度来重新反思人类在宇宙中的位置,而且大胆地弃用或反用了“缝合体系”所标识的古典叙事电影的成规惯例,尝试在电影摄放机器的媒介限定下,以极具创意的摄影风格、场面调度与剪辑手法,颠覆“缝合体系”所造就的人类中心主义的观视结构,创造出一种有别于人类中心主义的主体幻觉的后人类主义视觉。

在《2001太空漫游》的第一个叙事组合段“人类的黎明”和第二个叙事组合段“月球之旅”中,影片大量运用无人称视点的远景镜头和无人类角色的空镜,且始终避免使用人称视点镜头来推进情节。即便是在探索月球的科学家角色进入叙事情境之后,影片也并不使用大全景给定空间环境、双人或多人中景给定人物关系、对切镜头或者说正/反打镜头展开人物对话这种惯例性的三段式镜头组接,不在叙事情境中建构人物视点之间的互看关系。在这些段落中,电影机器的驱动者与画面空间的营造者不再是现代人文主义/人类中心主义所预设的先验主体,而是某种作为大他者的、非人性的神秘智慧、权力意志或者技术座架。随着电子噪音撕裂画面空间,影片进入第三个叙事组合段“木星任务”,这是全片唯一一个包含有好莱坞情节剧式的强烈戏剧冲突的段落,以置身于宇宙飞船“发现者号”的人类宇航员与监控并操纵飞船的人工智能“哈尔9000”(HAL9000)之间的对抗为线索。在这个段落中,影片高度结构化地反用“缝合体系”的视觉组织方式,虽然在声音层面两位人类宇航员角色之间有一些言语对话,但是在影像层面却并没有对切镜头展现他们的目光交错,这两位人类角色长时间地处在被摄影机凝视的状态中,却难以拥有自己的视点镜头;而那些凝视人类宇航员(以及躺在休眠舱里的人类科学家)的无人称视点的镜头画面却一次次剪接着以中景、近景乃至特写来呈现“哈尔9000”的红色圆形机械装置的镜头,从而将前者回溯性地锚定为“哈尔9000”的视点镜头。随着情节的推进、矛盾的升级,影片更是数次使用带有桶形畸变效果的广角鱼眼镜头来凸显“哈尔9000”视点的非人性与机械感,同时也制造着异于人类肉眼常规透视经验、背离人类中心主义的“正常”透视规范的特殊视觉效果。于是,在这个人机对决的段落中,只有智能机器角色占据着观看主体的位置,而这样的观看主体又是人类观影者难以顺畅自如地认同和代入的;与此同时,人类宇航员角色则被剥夺了占据视点的权利,由此造就的看与被看的观视结构及其权力关系有效地达成了人类受控于机器的表意效果。

无独有偶,在《索拉里斯》里也有大量镜头是从叙事情境中的任何一位人类角色都无法占据的视点位置拍摄的。与此同时,影片还大量地使用平移、移拉、移摇等摄影机运动,制造出一种有别于人眼观看方式的非人格化的视觉经验。在关于人类科学家进入索拉里斯空间站之后的离奇经历的叙事段落中,影片也多次将一个画面包含人类角色的镜头延展为一个无人称视点的自在运动的长镜头,或者在一个凝视人类的镜头之后,剪接上一个没有人类主体可供代入、也不构成视线匹配关系的“伪反打镜头”,借以制造出一种人类科学家无时无刻不在受到监视、却又无从指认监视源的惊悚感和焦虑感,进而在上下文语境中形成这样一种极具反讽色彩的后人类主义视觉表达:携带着观测索拉里斯星的科学研究任务的人类科学家,却正在被一种人类无法依凭任何既有的科学知识和自身有限的认知能力来认识的无形无象而又无所不在的异类智慧体所观看……

三、营造杂合空间

《索拉里斯》最具风格化的视觉创造,或许要数它在那位或可称之为“主人公”的科学家角色尚未离开地球的叙事组合段中,那已然展现的消除了人类主体之中心位置的长镜头。在这些无人称视点的长镜头中,以非人化方式运动的摄影机让人类角色的身体(或其部位)随意地入画而又出画(或者被树木、草丛等前景遮挡),通过这种打破跟拍惯例的场面调度,既将人类角色从观看主体的中心位置驱逐出去,又将人类角色从客观镜头的中心位置剥离开来。与此同时,影片还使用同机位不同景别镜头之间的跳切,以及违背“连续性剪辑”所要求“180度准则”/“轴线原则”的越轴,破坏了受到先验主体性原则所规定的“电影时空的叙事连续性”。

作为西方唯心主义哲学的先验主体性原则的奠基者,笛卡尔通过其影响深远的认识论重构,明确地区分了主体与客体、内部与外部、认识者与认识对象之间的界限。在这种以人类为认识主体的人类中心主义视野下发生的认识推进、技术进步、工业开发,使得现代成为一种海德格尔所说的“世界图像的时代”,也就是说,人类和世界的关系成为一种表象者与被表象者、征服者与被征服者的关系,“世界之成为图像,与人在存在者范围内成为主体是同一个过程”。苏珊·博尔多(Susan Bordo)则从生态女性主义的角度指出,笛卡尔的认识论其实是要把最初对疏离和丧失的体验——人和自然世界之间的有机纽带的断裂——在哲学上转变为对人类知识和进步的一种要求;通过对知识与世界进行“男性化”的重构,笛卡尔的理性主义认识论实现了对于“分离焦虑”——人与“有机宇宙”的分离带来的对个体自我的封闭性的焦虑、对每个个体在时间与空间分配上的孤独性的焦虑、对一个异己的漠然的宇宙所分配的时空的不可理解性的焦虑、对抵达世界“本身”的前所未有的焦虑——的压抑与治疗。如果说,笛卡尔式的主体性哲学或者说主体性神话将作为“母亲宇宙”的“她”转变为作为认识客体甚至征服对象的“它”,张扬着一种凭借“它”的对象性来控制自然世界的人类中心主义观念;那么,《索拉里斯》序幕段落的那种迥异于“缝合体系”的场面调度与视觉构成,则重新营造出一种人与自然共融的审美境界,提示着观影者尝试以“共感”的方式来重新感知世间万象。

从解构主体性神话的角度切入,我们或许能够索解《2001太空漫游》中最独特也最玄奥的叙事组合段——“木星与超越无限”。在“木星任务”的后半段,随着“发现者号”上唯一幸存的人类宇航员的眼睛终于摆脱投影于其上的迷离光栅,这位宇航员也终于开始占据观看主体的位置,并在宛如古典叙事电影的行动场面中险胜“哈尔9000”; 然而,在接下来的“木星与超越无限”段落中,尽管影片采取了某种类似于“正/反角镜头”的“看/被看”或者说“视域/观者”的观视结构,但其极具原创性的视觉组织方式却让宇航员的视点镜头生成了某种破坏先验主体性原则及其所规定的时空连续性的视觉体验。首先是宇航员“穿越星门”的段落,错乱而又迷幻的特效镜头的无序组接,严重破坏了视点人物以及观影者的时空方位感和时空连续感。而在“穿越星门”之后出现的段落里,影片更是创造出一种混淆主客的视线交织:当宇航员循声望去,摄影机也循着宇航员的目光所向拍摄他的目中所见时,出现在(伪)视点镜头里的却是外貌年龄骤然变老的宇航员,后者也循声回望,由被看者转化为观看者……在这种“看”与“被看”的流转中,“视域/观者”的观视结构非但没有形构出对于观看主体的确认、对于主体位置的指明,反而制造出一种让主客二分法和时空连续性都突然变得失效的特殊体验。与此同时,宇航员置身其间的那个呈现为巴洛克风格私人住宅的拟态空间在太空舱穿越星门之后的忽然出现,既构成了某种对于人类认知受限于既有经验与主观投射的反讽,还构成了某种对于现代人文主义/人类中心主义建构的所谓“内部/人造空间”与“外部/自然空间”的二分法的消解。而在《索拉里斯》的尾声段落里,影片也以无人称视点镜头拍摄的窗外无雨、雨落窗内的奇景,混淆了人造住宅空间与户外自然空间的界限,并且在开放式的双重指涉关系——地外智慧生命创造的拟态环境和/或内在精神创伤诱发的幻象梦境——当中,对人类理性认知的有限性构成余味悠远的反讽。

布鲁诺·拉图尔(Bruno Latour)通过他的对称性人类学研究指出,现代性在哲学层面上高度依赖于主体与客体的二分法,而由主客二分法又衍生出一系列区隔社会与自然、文化与科学、人类与非人类的“宏大分界”,这样的二元对立构成了现代性的核心特征;在现代制度所搭建的二元论框架之下,真实存在的人与物之间的交杂被一种虚伪的强调“纯粹性”的“纯化”实践给遮蔽了。如果说,拉图尔的后人类主义哲学试图对符号学进行物质化和后结构主义式的改造,并将后现代主义的解构活动从“语言的牢笼”中解放出来,将“非现代世界”的重塑工作奠基于自然和社会之间的“中间王国”,奠基于“杂合体”(hybrid)的增殖之上;那么,无论是《索拉里斯》中那种营造“共融”意境的诗意镜头,还是《2001太空漫游》中那种混淆主客、消解内外的视觉流转,则都是以极具创意的方式巧妙地运用了有别于语言媒介的电影媒介,标识出一种介乎自然与社会的两极之间的“居间地带”,营造出一种突破了现代性的“宏大分界”的“杂合空间”,既给长期受制于人类中心主义观视结构的电影观众带来了陌生化的审美体验,也显著地拓展了电影艺术传达后人类主义意蕴的可能性。

结 语

关于现代宇宙学和太空题材科幻作品可以传递怎样的启示,刘慈欣曾在一篇题为《超越自恋——科幻给文学的机会》的文章中提出,主流文学在某种意义上就像是“一场人类的超级自恋”,在其自恋性的图景当中,太阳和其他星辰仿佛都是围绕着地球上的人类及其“人性”旋转的;而刘慈欣心目中的“科幻经典”,则由于它与现代宇宙学的联系,能够对人类在宇宙中的地位有一个清醒的认知,从而将人类放回到相对于宇宙来说真正恰如其分的位置——不是上帝的造物,不是万物的灵长,而是大海中的一滴水、沙漠角落中“一粒沙子上的微不足道的细菌”。

如果说,古典叙事电影不仅“以符号学的方式模仿着现实主义(浪漫主义)小说”,并在社会学的意义上取代了后者,而且还以“缝合体系”所标识的“电影语言语法”延续了中心透视法在天文学革命的背景下重建人类主体之中心地位的工作,进而在20世纪的大众文化与视觉表意的领域巩固了现代唯心主义哲学的主体性神话;那么,《2001太空漫游》与《索拉里斯》这两部太空电影则以其颠覆“缝合体系”的后人类主义视觉创造,给了电影艺术一次“超越自恋”的机会。尽管这两部电影已经问世半个世纪,但在21世纪的今天,在这个人类中心主义的负面后果已然充分暴露、“大写的人”的神话却仍未获得足够反省的时代,它们所带来的“超越自恋”的启示依然弥足珍贵。

(原文载《外国文学动态研究》2021年第4期,“专题·科幻文类与‘后人类’”,由于篇幅有限,省略了原文中的脚注。)