写作乃祈祷的形式——与卡夫卡对话

编者按

卡夫卡说:“写作乃祈祷的形式。”卡夫卡的兄弟说:“祈祷是月牙的渴望,用漶漫而洁白的潮湿,向着月轮涂鸦。”我们不曾得知卡夫卡在雕琢彣彰时向谁祈祷祈祷了什么,但当写作行为已超然于自身,对于卡夫卡来说,写作就是在损耗创作者的生命,在燃烧作者来取暖。本文作者李森别具匠心,选取古今中文世界的知名作者,用他们的作品与卡夫卡对话。在不同语言,不同文化,不同历史的作品中,构建了一个超越时空的场域,让读者得以从另一个层面领会卡夫卡独特的精神世界。

卡夫卡说:“写作乃祈祷的形式。”有人在祈祷爱,犹如在隧道中穿行。那个隧道没有尽头,但隧道的穹顶上都镶嵌着犁铧飞翔的星宿。祈祷失去了语言,因为言辞纷纷缀满星辉远去;祈祷没有对象,因为对象还种在泥土中没有醒来,曾经醒来的已经死亡。祈祷什么也没有,它是一个巨大的石头立在天地之间,从寂灭的中心到外表,石头渐渐镟空。祈祷,轰鸣之声在寻找耳朵。祈祷以失败告终。卡夫卡的兄弟说:“祈祷是月牙的渴望,用漶漫而洁白的潮湿,向着月轮涂鸦。”

一位英雄站在高处念一首诗:“东临碣石,以观沧海。水何澹澹,山岛竦峙。”千军万马在低处的荒野上等着他念完。然后,他走下来,与军队一起服从苍茫之色的席卷。卡夫卡在遥远的另一个高处,看见了这一幕哑剧,他说:“什么都没有,只有图像,仅此而已,彻底的忘怀”。

曹操与另一位诗人在当代相遇,一个的脸是红的,一个的脸是白的。他们的文学理论,也泛着红与白两种色彩,像两把刀,一把为了甜蜜而嗜血,一把的刀口梦见冰冷的钝而向着刀背卷曲。两把刀上都沾满了疯狂而来的辞藻。辞藻像苍蝇,在巨大的红脸与白脸上繁殖。卡夫卡把他的阳台伸向阳光之中,他坐在阳台上说:“身在魔鬼之中仍然尊重魔鬼。”

有一位当代诗人在祈祷春风,因为他的全身上下,都被教材中飞来的大词蜇得通红。的确有一阵春风,像描绘一棵树的枝叶那样,帮助他修复稚嫩的皮肤。尽管大词还在不停地飞来。可是,他的心中,还有一阵春风在一眼枯井里旋转,无法吹出井口。自从有了那一阵无辜的春风,那眼井就慢慢地自我向着深处开掘。井越来越深,不停地证明,它越来越饥渴。卡夫卡的东方兄弟感叹道:“那眼枯井想使自己的深度达到极致,其实,那个极致并不存在。”

有一个人曾经模仿梁任公用“直笔”(相反的是曲笔)书写,字如弹丸,句如长枪,枪枪中弹,刀刀见血,锋利无比。从此,笔第一次变成了投枪和长刀。一夜之间,投枪和长刀在纸张上复制投枪和长刀,刀枪如林。如椽巨笔,在与枪争夺射手、与刀争夺死士的过程中,打了个平手。那个人死后,大笔又找到了新的枪手和死士。这种大笔的书写,代代相传,养活了无数人。卡夫卡的兄弟模仿他的口吻评价说:“牲口夺过主人的鞭子,想要成为主人。牲口不知道,这只是一种幻想,除非鞭子变成了语言的鞭子。”

李煜在吟唱:“春花秋月何时了,往事知多少。小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中。”这也是直笔。直笔就是直白,不加遮蔽。他随时回到“零”咏叹,回到空和明,回到柔肠寸断的一花一草一木。回归即是祈祷。面向物的祈祷,妄想打开最后一扇门。可是,在最后那个地方,根本就没有门。李煜,燕子围着他飞舞,春花为了在他身上开放,要突破藤条的牢笼;李煜,他有一轮月系于苍天,他要把圆月赎回;李煜,祈祷东风,移动小楼,呼唤绝望。卡夫卡回应说:“没有拥有,只有存在,只有一种追求最后的呼吸,追求窒息的存在。”

▲ 卡夫卡与他的未婚妻菲利斯,因种种原因他们最终解除了婚约

东方有一个隐喻:“鲜花插在牛粪上。”卡夫卡的东方兄弟解释说:“为什么鲜花要插在牛粪上呢?很简单,因为牛粪不停地证明它是蛋糕,久而久之,鲜花就以为牛粪是真的蛋糕了。这是语言的祈祷,也是暴力。”卡夫卡说接着解释道:“只要有一个人有能力到达距离真实只有一句话的地方,那么每个人(我也处于这个咒语之中),都能超越真实一百句话之遥。”

一位东方诗人对卡夫卡说:“如果一句话能使一段爱情解体,那么话语就能使所有的爱情解体,恰如暗能使光解体;如果榫卯能使建筑解体,那么语言也能使世界解体。倒过来说,也是可以的。如果语言解体,人也解体。人在解体中重组,又解体,这是生命的复调。”卡夫卡回答:“用最强的光能使世界解体。在弱的目光前它会变得牢固,在更弱的目光前它会获得拳头,在再弱的目光前它会害羞,因而把敢于注视它的人打得粉碎。”为了人的解体而祈祷,这是写作最隐秘、最深层的恐慌。

寂寞的树上,结满了石头的灰。寂寞的池塘里,开满了莲花的锁。寂寞的天空中,移动着一扇窗。寂寞的坟头,刻着的一个名字在呼吸。寂寞的鞭子,疼得在地上蹦跳。寂寞的眼睛,蓝得像灯盏的火焰。寂寞的歌声,像锤在敲门。寂寞的祈祷,只要一个回音,哪怕是伤口的呼喊。卡夫卡说:“只要一句话。只要一个请求。只要空气的一个运动。只要你还活着并在等待的证明。不,没有请求,只有一个呼吸,没有呼吸,只有一个准备,没有准备,只有一个思想,没有思想,只有平静的睡眠。”卡夫卡的兄弟应答:“不,没有善,但还要一个善的证明。没有纯洁,但也要一个纯洁的证明,一个虚妄的安好。”

有一位诗人猜想,在某一个低级的寂寞心里,有一个红色的窟窿;在某一个高级的寂寞心里,有一道蔚蓝的划痕;但在某个中等的寂寞心里,天堂里所有的东西都可以砸碎。那个高级的寂寞心,在修复天堂里被砸碎的东西;那个低级的寂寞心,在祈祷窟窿愈合;那个中等的寂寞心,把这一切变成了文艺评论。卡夫卡在问他的另一个我:“你在建筑什么?”那个我回答:“我想挖一条通道。”卡夫卡对他的那另一个我说:“必须有所进展,我在的位置太高了。”

他认为自己有一颗善良的心,可这颗善良的心不知如何自处。这是因为,他的心既没有到达善,也没有到达恶。卡夫卡说:“善在某种意义上是绝望的表现。”这说明他还没有绝望。卡夫卡的兄弟说:“恶在某种意义上也是恐惧的表现。”这说明他还不够恐惧。为了恐惧而祈祷,善是一根救命稻草,恶也是一根救命稻草,可是,无论善或恶,都不能使人泅渡。一群鱼反复泅渡,但从来不上岸。

春天的一棵树,要从一个峡谷出来,峡谷的空明阻止了它。空明还想阻止它的粗壮和蓬松,空明失败了。当语言到达这棵树时,已经晚了,一树红花已经从喧闹回归静默。语言从树根爬到树梢,企图唤醒每一朵花红,每一片叶绿。花红以凋谢来回应语言,叶绿自我呵护着,向着秋天扑腾。卡夫卡的兄弟说:“树不停地生长,为了吸吮世界的语言,为了使整个山谷动荡不已。”

此时此刻,浸润古今的情愫,载满了一叶扁舟,扁舟恰如一个水上的木铎,晨光的金线在它的身上反复穿引。此时此刻,扁舟在缝补一条古老的河,木铎的咏叹之声,在安慰远处的一座峰峦。扁舟载着木铎,为山峦祈祷,从不停歇。河,是一条没有尽头的河,不会干涸;山峦,是一座恒久的山峦,不能崩塌。卡夫卡的兄弟说:“祈祷,是为了让澄澈的流水浮起一叶扁舟;为了让一座山峦,永远在同一个距离,接受祈祷。”

一个人的心里装满了语词,语词丢三落四,一会儿丢了草木花朵,一会儿丢了村镇城池,一会儿丢了所有的人,直到这个人全身解体,化为乌有。那个人之后,又来了一个人,来了所有的人,每个人的心里都装满了语词,每个人都丢三落四,接着开始解体,化为乌有。卡夫卡的兄弟说:“书写,是语词丢三落四的形式,犹如鱼,垂钓,或放生。”

一群文明人,在走向文明的途中,知识武装了他们,就像在黑夜来临时,鸡笼对于鸡来说可能是安全和温暖的。为了接受知识的武装,他们先抛弃了最难的真,接着又抛弃了困难的善,再抛弃了漂移的美。为了被栩栩如生的世界抛弃,他们欢欣鼓舞地成为非人。卡夫卡说:“我们之所以有罪,不仅是由于我们吃了智慧之树的果子,而且也由于我们还没有吃生命之树的果子,有罪的是我们所处的境况,与罪恶无关。”

有一句话,是卡夫卡在东方的那个兄弟的自我写照:一个诗人在写作,所有的事物纷纷回避他,为了成就一片荒漠;一个诗人在写作,所有的事物纷纷靠近他,为了成就一片更大的荒漠。除非荒漠并不存在,只可惜,对于他来说,荒漠的存在是必然的。

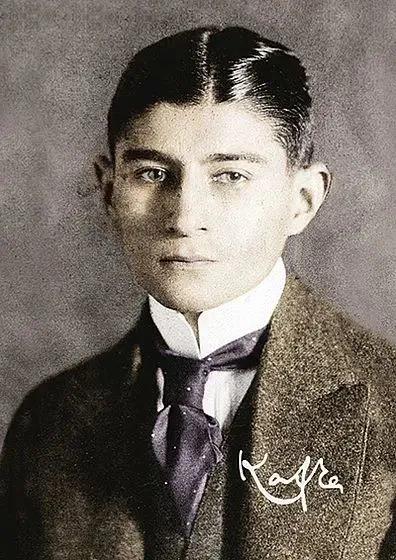

▲ 卡夫卡肖像 黑白补色版

卡夫卡的兄弟说:“靠价值观写作的人是可怜的,他们在一个个笼子里穿梭,希望笼子关上门。笼子关上了门,为了不再饥饿,笼子欢欣鼓舞,嗜血如命。”卡夫卡说:“一个笼子在寻找一只鸟。”

一位作家在鞭笞丑恶,丑恶非常愉快,因为丑恶喜欢鞭子的抽打。不断地鞭笞,使丑恶繁殖速度加快了。卡夫卡在祈祷。卡夫卡的东方兄弟也在祈祷。两人的目光突然在天堂崩溃之前相遇。

文学作品里隐藏着文学观念的狂风,使灵魂颠簸不已。每一阵狂风都有两个主人,一个是恶,一个是善。卡夫卡说:“‘恶’最有效的诱惑手段之一是挑战。”卡夫卡的兄弟说:“‘善’最有效的手段之一是诱惑。”卡夫卡接着说:“正确的解释则是,一个魔鬼附上了他的身,无数小魔鬼就纷纷而来为大魔鬼效劳。”魔鬼站在狂风的船头,骄傲无比。

一盏灯橘黄的光从窗户出来,它要把自己放进黑夜,以便行走。为了达成这一愿望,它要先与夜色摩擦,摩擦使它晃动的光斑渐渐变圆,变得神秘莫测,最终成为灵魂无声呐喊的一个样式。卡夫卡的兄弟说:“一盏灯的橘黄在夜里藏身,它的空间就是它自身。”卡夫卡说:“藏身处难以计数,而能使你获救的只有一处,但获救的可能性又像藏身处一样多。”不知橘黄何以获救?但有一点是肯定的,最终使它消失的,不是灯光,是橘黄。

真正伟大的天才永远只有少数人知道,因为只有少数人才能破壁而飞,其实也不是破壁而飞,而是在移动天空中的窗户。伟大人物,是那种被牢笼抛弃的人。此时此刻,他在铁栅之外徘徊,听见铁栅里的人在讨论思想,包括在讨论一个叫文论的怪物。他是被讨论的对象,但是,人们为他量身定做的尺寸,装不下他自己。他像一个不断上升的蓝色湖泊,从四面八方溢出泉水和火焰。卡夫卡感叹道:“我永远得不到足够的热量,所以我燃烧——因为冷而烧成灰烬。”

本文原刊于《作家》杂志2014年第21期