石岸书:新时期文学在基层 ——兼论中国当代文学史的基层研究

内容提要:在县一级的地方基层,新时期文学主要通过群众文化体制中的县一级文化馆进行具体组织和开展,县一级文化馆所创办的文艺刊物则是承载基层的新时期文学的主要阵地,其所发表的作品大多具有“向心性”写作和“模仿性”写作的特征。个案研究证明,或可将新时期文学研究视野拓展至基层,使基层也成为中国当代文学史的研究领域,并以基层为方法,自下而上地继续探索中国当代文学史研究的更多可能性。

关键词:新时期文学;群众文化体制;基层;文化馆;《涟河》

1983年湖南省涟源县文化馆举办的文学讲习班合影,影像已残缺,依稀提示着新时期文学在基层短暂繁荣的历史

现今主流的“新时期文学”[1]研究,大都关注中心地带如北京、上海,至多拓展到次中心地带如天津、南京等大中城市,而这同时意味着关注全国层面的新时期文学。总而言之,关注的大都是具有“中国当代文学史”价值的,是具有“著之竹帛、传之后世”的资格的。这是新时期文学研究的正史传统,其重要性不言自明。然而,这一正史传统的局限性也显而易见,因为它难以深入到地方基层,难以具体描述文学与群众交织得最为紧密的层面。例如,这一正史传统难以具体地回答:文学生产在地方基层是如何展开的?地方基层的文学样态如何?产生全国性影响的文学作品又是如何制度性地渗入地方基层的?

本文将以湖南省中部的一个普通县城为例,以第一手的地方史料,探究20世纪70年代末到80年代中期基层的新时期文学的组织方式和文学样态,以具体地回答这些问题。本文的最终目的,在于尝试填补新时期文学研究的某些空白,并借此探索中国当代文学史研究的更多可能性。

一、新时期文学在基层如何组织起来?

新时期文学在基层如何组织起来?我们难以从文联-作协体制中找到答案。一个常被忽视的历史事实是,自1949年第一次文代会以来直到20世纪80年代中期市场化改革深入文学领域之前,文联-作协体制从未完全深入到县一级及以下的基层。事实上,20世纪50—70年代,文联-作协体制最多只深入到部分地市一级,县一级相当少见。直到20世纪80年代中期,县一级文联-作协组织才开始慢慢建立,但直到1991年的统计,全国地市一级文联平均组建率也只有85%,县一级文联平均组建率则仅为50%[2]。

笔者曾指出,从20世纪50年代至20世纪80年代中期,由于文联-作协体制在基层的制度性缺席,基层的文艺活动包括文学生产,主要是由群众文化体制来承担的。新中国成立初期就建成了体系完整的群众文化体制,就文学生产而言,它最重要的是两个分支:其一是由工会组织主管的分支,以省市工人文化宫、市辖区工人俱乐部、厂矿企业工人文化宫和俱乐部为制度主体;其二是由政府文化部门主管的分支,以省市两级群众艺术馆、县一级文化馆、县以下的区或乡镇文化站、农村俱乐部为制度主体,其中最重要的是县一级文化馆。从50年代到80年代中期,从机构数量、覆盖面、文学生产功能等方面综合说来,县一级文化馆在整个群众文化体制中都最为重要[3]。

因此,探究新时期文学在基层的组织情况,必然要讨论从20世纪50年代以来就广泛推进的以文化馆制度为主体的群众文化体制(简称“群文体制”)。对于湖南省涟源县来说,也同样如此。自50年代开始,位于湖南省中部的涟源县的文学事业便是群众文化(简称“群文”)工作的重要一环,它由一整套群文体制所支撑,而县文化馆在其中扮演关键角色。涟源县文化馆成立于1952年,其前身是早年的民众教育馆。20世纪50年代,县文化馆就开始在乡、村建立乡文化站和村俱乐部。“文革”期间,文化馆改成县毛泽东思想宣传站下属革命文化组,1974年重新使用县文化馆名称[4]。以村俱乐部、乡文化站为固定支点,以县文化馆组织的文艺宣传队、电影队、业余剧团为流动组织,再辅之以县文化馆具体负责的县一级的各种文艺辅导班、学习班、创作会议和文艺期刊,这是涟源县在20世纪50—70年代的群文工作的基本图景。

特别要指出的是,县文化馆举办的各种文艺创作会议,是具体地组织和培养文艺业余作者的常见制度。事实上,自20世纪50年代开始,举办各种文艺创作会议,发现、组织、辅导和培养业余文艺作者,就已经是县文化馆群文工作的重要部分。据记载,1955年,县文化馆主办首届农村业余文艺辅导班,培养文艺积极分子400余人;1969年,文化馆并入县毛泽东思想宣传站,同年举办工农兵毛泽东思想文艺骨干学习班;1972年,召开工农兵业余文艺创作会议,42人参加;1973年,召开工农兵业余文艺创作会议,到会87人;同年,举办文学、戏剧学习班,25人参加,时间10天;1974年,再次召开工农兵业余文艺创作会议 [5]。

2002年内部印发的《涟源市文化馆建馆50周年专集》

“文革”后涟源县新时期文学的起步和发展,仍然依托这一整套群文体制,特别是对文学业余作者的组织和培养来说,就更是如此。据记载,1978年至20世纪80年代中期仍有几次比较大的文艺创作会议:1978年6月,县召开大型文艺创作座谈会,其中文学业余作者36人参加会议;1980年2月,县召开文艺创作总结表彰会,表彰1978年至1980年发表的优秀作品;1983年11月底,县办文艺讲习班,时间半个月,参会作者36人,旁听200余人;1984年8月,召开县农村小戏创作座谈会,22人参加 [6]。县办的文学会议一般都由县文化馆具体组织和负责。此外,有条件的单位也开办文学讲习会,邀请县文化馆专干参与和指导。例如,1984年县文化馆自办刊物《涟河》刊登过一则群众文化简讯:“最近,湘中机械厂业余文学创作小组在厂党委及厂工会的关心和支持下,举办了文学创作讲习会,有省、地作家到会讲学,县文化馆文学干部也应邀出席。”[7] 按照《涟源市志》统计,1952至1989年,县文化馆参与举办各种文艺骨干培训班232期,大中型文艺汇演112次 [8]。

像涟源县文化馆这样重视文艺创作活动的机构,全国各地想必并不少见。1983年1月,各地文化馆甚至因为过于重视文艺创作活动,把文化馆办成了“小文联”或“创作室”而被批评 [9]。涟源县文联直到1985年5月才正式成立,文联成立之初的第一个专职干部便是从文化馆的文学干部中抽调的。在1985年之前,涟源县文化馆的确实际承担着县“文联”的工作,是名副其实的“小文联”。

可以看到,20世纪80年代中期之前,县文化馆组织和培养业余作者、发展地方文学事业的基本制度仍然延续20世纪50—70年代的群文体制,其中最重要的要数针对业余作者的各种文艺创作会议。由于受访的相关人士对1983年底举办的文学讲习班都记忆犹新,我们不妨对此予以“深描”。

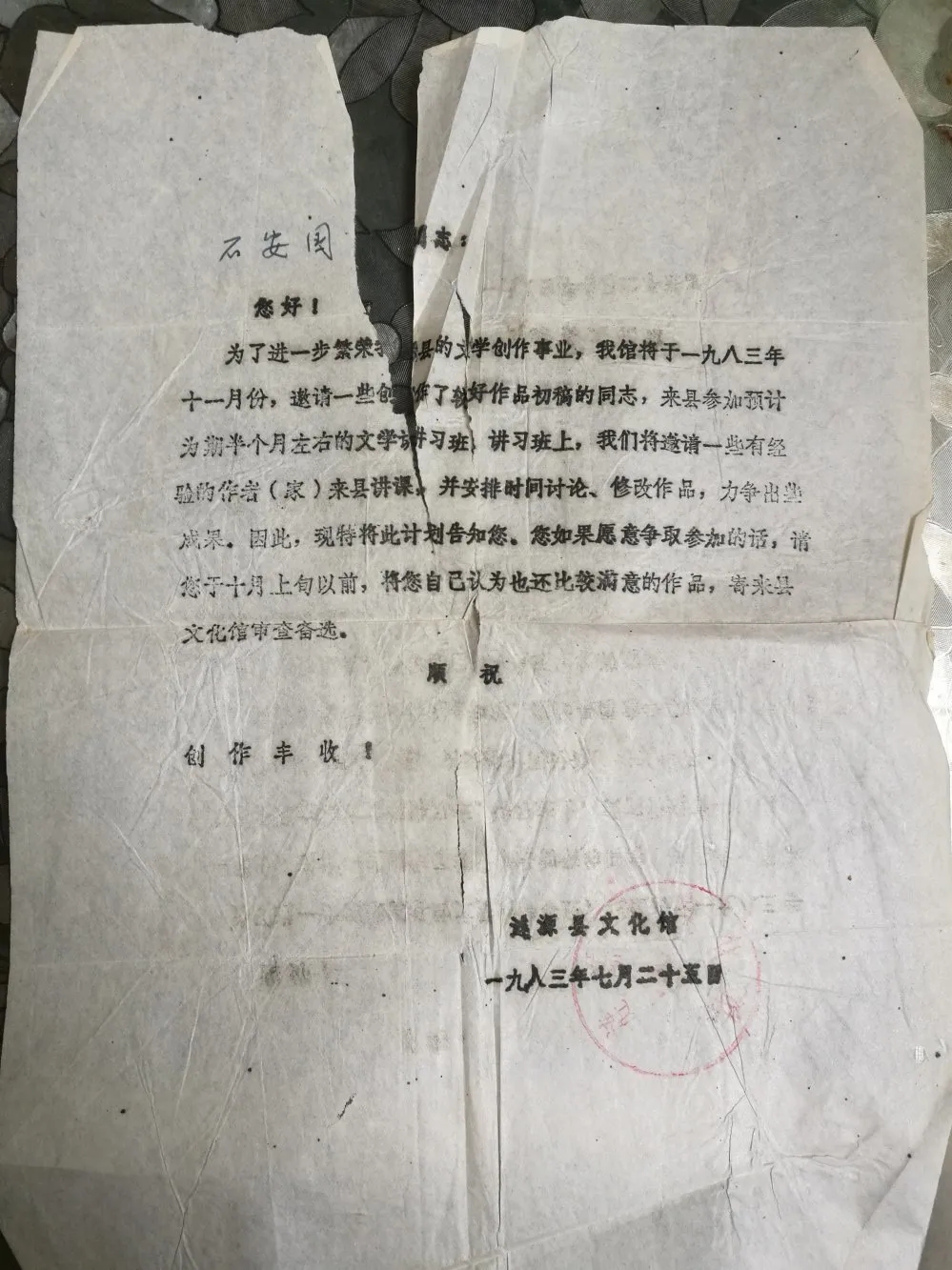

1983年底的这次文学讲习班事先有一个预通知。农民业余作者石安国向笔者展示了他收藏至今的参会通知。通知以铅字印刷,全文如下:

石安国同志:

您好!

为了进一步繁荣我县的文学创作事业,我馆将于一九八三年十一月份,邀请一些创作了较好作品初稿的同志,来县参加预计为期半个月左右的文学讲习班,讲习班上,我们将邀请一些有经验的作者(家)来县讲课,并安排时间讨论、修改作品,力争出些成果。因此,现特将此计划告知您。您如果愿意争取参加的话,请您于十月上旬以前,将您自己认为也还比较满意的作品,寄来县文化馆审查备选。

顺祝

创作丰收!

涟源县文化馆

一九八三年七月二十五日

1983年涟源县文化馆印发的文学讲习班参会预通知

这届文学讲习班共选拔了业余文学作者36人参会,其中农民作者10人 [10]。据农民业余作者石安国回忆(2019年1月22日采访),与会业余作者主要是农民、中小学老师和厂矿工人等,农民作者应该算是人数最多的群体。与此同时,讲课期间,“旁听的青、中年业余文学爱好者,多达200人”[11]。工农为主的文学讲习班可以说是延续和模仿20世纪50—70年代的文学会议模式,例如1956年和1965年举办的全国青年业余文学创作积极分子大会(“青创会”)。参加这两次会议的主力都是工农兵业余作者,会议的目标也是进一步推动工农兵业余文学创作。特别是1965年的“青创会”,更是本身就与群文体制关系密切,正如周扬在会议发言中对工农兵业余作者们说的,“农村群众业余文化活动是以俱乐部(文化室)为中心展开的。你们参加会的,有很大一部分人是俱乐部的积极分子”[12]。

受邀来讲习班讲课的是作家萧育轩、谭谈、刘汉勋和诗人于沙。萧育轩可以说是新中国成立后最早成名的涟源籍工人作家,1964年即在《人民文学》发表成名作《迎冰曲》;1983年的萧育轩已是湖南作协副主席;谭谈也是涟源籍作家,他的《山道弯弯》获得1981—1982年全国优秀中篇小说奖,一时名声大振;刘汉勋也是涟源籍作家,当时为湖南省《主人翁》杂志编辑;诗人于沙虽非涟源籍,但那时他作为省级刊物《湘江歌声》的编辑,与涟源县文化馆有业务往来 [13]。正因为籍贯和业务联系,这几位才受邀前来讲课,而他们也可算是涟源县的业余作者所能接触到的最有名、地位最高的新时期文学作家了。此外,讲课老师还有彼时娄底地区文联干部和地区文化馆文学干部,其余则是县文化馆的文学专干。一次县文学讲习班能够聚集这么多专业作者,其中不乏全国知名作家,这对于业余作者来说已是大开眼界。这恐怕是现实的创作生涯中他们离新时期文学最近的场合,无疑极大地激发了他们的创作积极性。

文学讲习班从1983年11月20日正式开始,于12月5日结束。按照业余作者石安国和会议组织者刘风(系文化馆文学专干)的回忆(2019年1月22日、1月28日采访),受邀作家所讲内容大部分是介绍自身的创作历程和体会,传授创作经验,地区文学专干也是如此。县文化馆的文学专干作为组织者和辅导者,则会详细地教授创作技巧,负责点评和指导业余作者所提交的作品。事实上,讨论业余作者们的作品占据了讲习班绝大部分讨论时间。业余作者们也会寻找与受邀作家交谈的机会,同时递上各自的作品请求指点。学习期间业余作者们也会互相阅读各自的作品,一起交流切磋。

不过,讲习班主要的时间,是由业余作者们各自创作和根据文学专干的指导修改自己的作品。这一点尤为重要,如前文提到的预通知所说的,文学讲习班的主要功能,便是为业余作者提供相对稳定的条件,供他们集中精力创作和修改作品,“力争出些成果”。业余作者的时间往往为日常劳作所占据,特别是对于工农业余作者来说,繁重的日常体力劳动往往使他们难以腾出充裕的时间来专注于创作。文学讲习班的制度能够在短时间内解放业余作者,使他们得以从日常工作中抽离出来,无后顾之忧地投入文学创作之中;而文学专干此时也能够集中指导全县业余作者。文学讲习班的这种形式特别有益于小说的创作和修改:对于业余作者来说,小说创作历时更久、需要投入的整段时间和精力的要求更高,持续时间较长的文学讲习班恰好能够提供这一条件。这种讲习班其实包含着“创作假”的制度形式。1956年第一届“青创会”上,周扬就明确地对业余作者们说:“应该以业余创作为主,专业作家是少数的,将来也是少数,要培养大量的业余作家。……有些确实有东西可写的人,可以给他一定的创作假期。”[14]此后,周扬也说过:“对于有些业余作者写大作品,我看,可以在有可行的创作计划时,采取给创作假的办法,专门搞写作,写完一个作品再回到生产上去。”[15]“创作假”的制度,既保持了创作者的业余性,同时又能够使业余作者拥有一段如专业作家一样的自由时间,以便集中创作。文学讲习班的制度设计的目标也同样如此。

文学讲习班也是上层的新时期文学下渗的制度中介。这里所称的“上层”新时期文学与“基层”新时期文学相对,指集中在大中城市、由著名刊物或出版社刊发出版、反响较大、后来被列入文学史的文学。授课作家、文学专干一般会讲授作品并组织大家讨论,内容除了中央的文艺政策,如“双百”方针、“二为”方针等,还会时不时谈及上层的新时期文学的主流文学标准和代表性文本。1983年的文学讲习班也是如此。受邀作家在讲习班上讲授自己的代表作,例如谭谈讲《山道弯弯》,萧育轩讲《迎冰曲》;与此同时,县文化馆文学专干也组织大家学习讨论上层新时期文学的代表性小说,特别是湖南本土作家的代表性作品,例如莫应丰1980年出版的《将军吟》、叶蔚林1980年发表的《在没有航标的河流上》和古华1981年出版的《芙蓉镇》等 [16]。这些上层的新时期文学代表性文本成为业余作者学习模仿的“样板”作品。总之,文学讲习班是一个重要的制度中介,它将上层的新时期文学所形成的文学标准、文学范式导入到地方的具体制度空间之中,经由集体性的学习模仿,落实为业余作者创作的“样板”,最终在基层形塑出新时期文学的地方性,实现新时期文学在基层的再生产。

新时期文学在基层再生产的结果,便是业余作者们的优秀作品获得了集体面世的机会。1984年6月,县文化馆主办的《涟河》出版第11期,又题为《涟源县1983年文学讲习会作品选集》,共收入46篇作品。此期的《编后絮语》热情追溯涟源籍的现代文学传统,从第一个涟源籍的现代著名作家蒋牧良,到如今的萧育轩、谭谈、刘汉勋,并强调后三位作家的“成功之道不仅是给了我们极大的鼓舞,也提供了不少的可以学习的经验”[17]。而该期中大多数作品也的确都是“学习”上层新时期文学的产物(详见下文)。这表明,新时期文学似乎的确再生产出了某种地方形式。

1984年涟源县文化馆出版《涟河》第11期,又题为《涟源县1983年文学讲习会作品选集》

在全国各地,与涟源县相似的例子所在多有。1999年出版的《中国文化馆志》较为完整地收录了全国各地文化馆的资料,其中大都有县一级文化馆创办文艺刊物、举办讲习班、培养业余作者的记载。可以说,县级文化馆是推动基层新时期文学兴起和发展的制度性力量,这种制度性力量源自50—70年代的群文体制。而县级层面的文学讲习班制度,则是以群文体制为支撑、为培育基层文学而创造的主要制度形式,是落实和再生产新时期文学、形塑新时期文学的地方性的重要中介。

从20世纪80年代中期开始,群文体制开启市场化改革。这一过程被称为“以文补文”,其实质就是在财政拨款大幅减少的情况下,群文单位转向市场,部分或全部地自负盈亏。《中国文化馆志》所收录的全国各地的众多文化馆,此时期基本上都有“以文补文”活动的记载。群文体制的非营利性的群众文学生产功能逐渐淡出,到20世纪90年代初,群文体制已经很难从文学制度的角度来理解和描述了。涟源县文化馆也不例外。据县文化馆自编的馆志载,1984年,“馆建立工艺美术服务部,经营生产石膏像、制作标牌、承担广告装璜等业务。馆开办文化用品商店门面,专人承包经营”[18]。自1984年开始,县文化馆的发展整个地朝向以盈利为目的,馆内文化干部也逐渐转向有偿服务项目,“以文补文”活动自此层出不穷。最终,与全国各地大部分的县一级文化馆类似,涟源县文化馆逐渐从地方群众文艺事业中淡出,其群众性文学生产的组织和辅导工作更加无从谈起。

二、《涟河》:基层刊物中的新时期文学

在新时期文学的基层阵地《涟河》于1979年创刊之前,涟源县文化馆曾断断续续创办过一些刊物。1957年,县文化馆成立县业余文艺创作委员会,创编铅印文艺月刊《新芽》,出版6期后停刊;此后,办有不定期的《演唱资料》,用于刊载工农兵文艺作品;1971年6月,为迎接中国共产党成立50周年,举办一系列文学、戏剧等创作学习班,培训业余作者,学习结束后结集出版,名为《工农兵文艺——庆祝中国共产党成立50周年专集》,从此《工农兵文艺》作为不定期刊物就延续下来;1972年《工农兵文艺》改名为《涟源文艺》,每年出版7到8期,1974年停刊;此后涟源县文化馆仍办有不定期的《演唱资料》[19]。

1979年10月,县文化馆正式创办《涟河》,首期又题为《热烈庆祝中华人民共和国成立三十周年文艺专集》。这一刊物的创办,意味着涟源县正式开启了在地的新时期文学。作为20世纪80年代涟源县最重要的文艺刊物,《涟河》创刊方式与1971年的《工农兵文艺》创刊方式极为相似,都是文化馆借助重大事件的推动而创办,这表明《涟河》和《工农兵文艺》所依托的文化馆制度及其运作方式的延续性。换言之,在涟源县,新时期文学是“老树开新枝”。

涟源县文化馆创办的《涟河》创刊号

《涟河》由县文化馆的文学专干编辑,1983年总第6期《涟河》如此自我介绍:

《涟河》是我馆面向农村,面向基层,为群众文化服务的综合性内部刊物;以总结交流群众文化工作经验,满足群众文化生活的需要,培养提高业余作者,提供习作园地为宗旨。[20]

1985年之前,《涟河》共计出版了13期[21],第1期和第11期以期刊形式出版,其余各期均以报纸形式不定期出版,每期4版,每次印数大多为500份左右。据刘风回忆(2019年1月28日采访),出刊后会分送有关的作者和单位,同时也会寄送数十份给与县文化馆有交流的外地文化馆。这些外地文化馆既有省内的,也有省外的。这或许暗示,在全国各地文化馆之中可能存在一个全国性文学网络。

就《涟河》的性质而言,它是县文化馆群文工作的一部分,因此它首先是县文化馆的“馆报”。各期的《涟河》对文化馆及其所属文化站的重要事件一直保持关注和报道。其次,由于服务于全县的群文工作,它也经常关注和报道全县的群文活动,因此,它又是涟源县的“群众文化报”。最后,县文化馆同时负有“培养提高业余作者”的任务。于是,《涟河》又是发表文学作品的“文学报刊”乃至“文学期刊”。总之,涟源县的新时期文学,就寄生在这样一份多功能的刊物上。

《涟河》所刊登的稿件多种多样。以报纸形式出版的《涟河》,1985年之前有11期,共发表232件稿子,其中小说7篇(含小小说)、散文10篇、故事8篇、通讯12篇、曲艺23篇、诗歌80篇、历史人物4篇、地方小考6篇、作家谈创作1篇、中小学生作文11篇、摄影14张、歌曲1首、美术9件、其它46篇。当然,各类型之间的分别也不总是明晰的。例如,《涟河》所发表的小说与叙事性散文之间的界限便常常很模糊,这一事实表明基层业余作者尚未确立清晰的文类意识。从统计上可以看出,创作最多的还是诗歌,这是基层文学生产的最为重要的形式。可以说,基层的新时期文学与上层的新时期文学,存在一种文类上的落差:当上层的新时期文学从1976年的“天安门诗歌”迅速过渡到以小说和报告文学为主体的文类时,基层仍然将诗歌作为新时期文学的主要开展形式。

在涟源县,小说的集中刊出只出现在第1期和第11期以期刊形式出现的两期中,这两期都是围绕着特定事件而组织出版的。第1期又题为《热烈庆祝中华人民共和国成立三十周年文艺专集》,有6篇小说。第11期又题为《涟源县1983年文学讲习会作品选集》,共有18篇小说(含小小说2篇)。此外,通过自由来稿而发表在报纸形式的《涟河》上的小说(含小小说),1985年之前只有寥寥7篇。加起来,1979年到1984年《涟河》共发表31篇小说(含小小说),数量并不多。可以说,由于小说创作对文学素养的要求较高,因此小说并不是业余作者的主要创作体裁。它在基层的生产,难以依靠业余作者的自发创作,而主要依赖制度性力量的持续支撑才能勉强有所收获。这与上层的新时期文学自然而迅速地转向以小说为主要文类截然不同。

整体分析《涟河》上的文艺创作,的确会发现诸多与上层的新时期文学的关联处与不同处。

首先要指出的是,《涟河》中从未出现过“新时期文学”的字眼。从县文化馆的群文工作的角度而言,所谓新时期文学,只是在新的时期对原有的群文体制做出的新调整。对于群文工作者来说,改革初期的文学工作与70年代初期并没有根本不同,从整体的文学形态上,事实上也并没有出现与50—70年代的文学创作截然不同的文学形态,只不过呼应、服务的政治主题发生了变动而已。可以说,此时期的文学创作基本上仍是50—70年代文学传统的延续。这种延续性特别指的是,基层文艺创作仍是群众性的。这种群众性既意味着基层文艺创作依托于群文体制,是群文体制的产物,也意味着这种创作是面向群众的,是群文工作的一部分。当上层的新时期文学向着专业化、现代化和商业化大步迈进时,基层的新时期文学仍然沿着此前的群文体制所设定的轨迹运行,除却政治主题的变换,其底色仍然是业余性的、群众性的和非商业性的。基层与上层的这种日益突出的差别,或许是整体的新时期文学日益走向分裂乃至终结的原因之一。

基层的文学生产本身是群文工作的一部分,而群文工作的基本目标,就是制度性地将人民群众带入群文活动,从中开展宣传、动员和教育。在这种条件下,群文工作者和依托于群文体制的业余作者,长久以来的文学惯习自然是紧跟形势变动、紧密地贴合主导文学标准。这种文学惯习的发展产生出“向心性”的写作模式,具体表现为紧跟形势创作、表达政治认同。

诗歌往往是这种“向心性”写作的典型体裁。分析发表在《涟河》的80篇(组)诗歌,会发现它们大部分都是“向心性”的。例如,1979年《涟河》创刊号上头条刊登《民歌十首》,为四位农民、三位工人、一位解放军战士、两位干部所作,内容大都是歌颂党、“四化”、社会主义和改革开放。1984年总第11期《涟河》以期刊的形式发行,集中收入参加1983年文学讲习班的业余作者的作品,其中刊登的诗歌也大略如此。例如《会计工作者之歌》歌颂会计工作者是“四化”建设的先锋,警惕着经济领域里的“糖衣炮弹进攻”,《奇特的小树》歌颂农村富裕,有了电视机,能够传递“祖国振兴的喜讯”[22]。又如1983年总第7期《涟河》头版的一首诗歌,即是为当年7月正式出版的《邓小平文选(1975—1982年)》而作 [23]。无论是文化馆自己的文艺干部的创作,还是业余作者的来稿,这样的“向心性”诗歌是十分常见的。

涟源县文化馆编印出版的《涟河》1983年总第7期

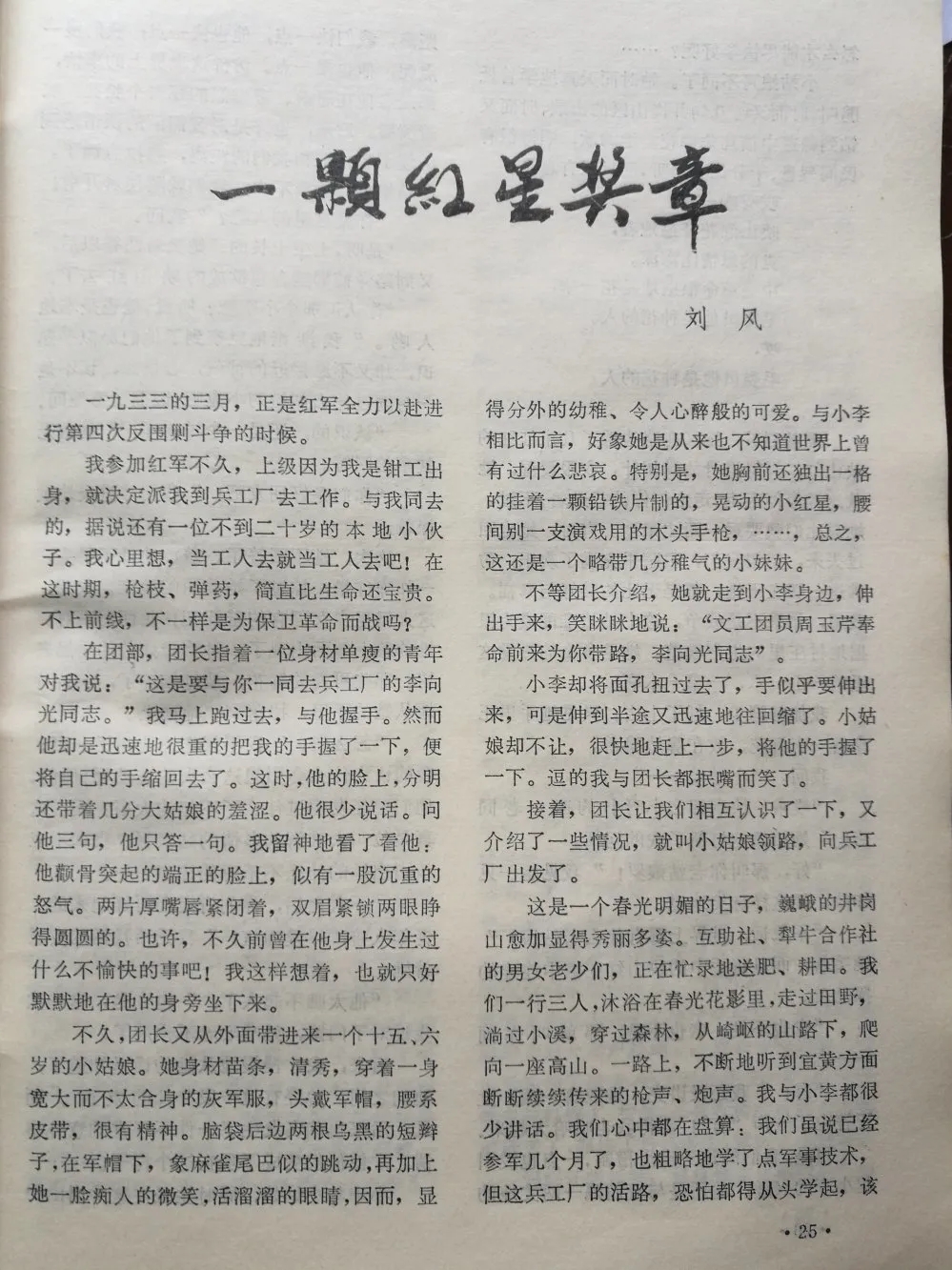

如果说诗歌类创作的主要特点是“向心性”写作,那么小说创作的主要特点则是“模仿性”写作。以县文化馆文学专干刘风为例。在1979年《涟河》创刊号上,刘风发表小说《一颗红星奖章》。这篇小说从写法、人物到故事情节,都是对1958年茹志娟发表的《百合花》的模仿,甚至连小说开头都神似:

一九三三的三月,正是红军全力以赴进行第四次反围剿斗争的时候。

我参加红军不久,上级因为我是钳工出身,就决定派我到兵工厂去工作。与我同去的,据说还有一位不到二十岁的本地小伙子。我心里想,当工人去就当工人去吧

一九四六年的中秋。

这天打海岸的部队决定晚上总攻。我们文工团创作室的几个同志,就由主攻团的团长分派到各个战斗连去帮助工作。大概因为我是个女同志吧!团长对我抓了半天后脑勺,最后才叫一个通讯员送我到前沿包扎所去。

包扎所就包扎所吧

在1984年出版的期刊形式的《涟河》第11期上,刘风还发表了一篇《茶花》,目录标注为“散文”,不过这篇散文的叙事性很强,具备一个完整的故事,并塑造了完整的人物“茶花”。这篇散文中可以清晰地看出周立波1958年发表的《山那面人家》的影响:两篇作品讲述的都是一个农村婚礼的故事,都是以花衬人,带着淡淡的抒情气息。

1979年《涟河》创刊号上发表的《一颗红星奖章》

其它较为成熟的小说,也都能在著名作品中找到对应模本,或总是感到似曾相识。1979年创刊号《涟河》发表时任涟源县委宣传部副部长的袁一安的《初春之夜》,刻画了村支书从朝鲜战场因伤退伍后带领村民开山造田的英雄形象。无论是“高大全”的人物形象,还是艰苦奋斗开山造田的“创业史”,这些小说元素都是人们耳熟能详的。刘风、袁一安已是比较成熟的地方作者(家),而初出茅庐的业余作者的模仿性更强。以1984年总第11期《涟河》为例,此期中的小说《啊,夏天》(李述文)有1982年全国优秀短篇小说获奖作品《哦,香雪》(铁凝)的影子,《卖鱼女》(黄晓农)与1980年全国优秀短篇小说获奖作品《卖蟹》(王润滋)和1981年全国优秀短篇小说获奖作品《卖驴》(赵本夫)多少有些相似。县文化馆馆长循纲在读完《涟河》第11期后,也意识到了这个问题,他说:“我们有的同志,读了几部好小说,看了几场好电影或戏剧,受了感动,产生了共鸣,也想写个类似的小说、电影或戏剧。……只能是重复和袭旧。人家写了《伤痕》,你就写《伤印》;人家写作家……你根本没有接触过作家而也去写作家……其结果不是凭空臆造,就是千人一面。”[26]

整体上分析这些小说,的确会发现叙事的模仿性无处不在。不过,这里仍然存在一个落差。基层新时期文学的模仿对象并不一致。对于基层作者刘风来说,他模仿的并不总是新时期的著名小说及其主导形式,更是50—70年代那些与新时期的文学气质依然能够相容的经典文本,例如茹志娟的《百合花》和周立波的《山那面人家》。可以说,基层作者所关注的“上层”,是上层的新时期文学在其表面的“新”之深处那更具延续性的“旧”,而那个“旧”或许才是改革初期的新时期文学的真正内核。的确,《班主任》《乔厂长上任记》这样的新时期文学开端性作品仍然依赖50—70年代的叙事规范,而这正是新时期文学能够短时间内迅速崛起的前提。在这个意义上,基层文学比上层文学要更为直接坦白,它抛开新时期文学所标榜的“新”,直接将自身呈现为“旧”。因此,基层文学是测度新时期文学的新颖性及其影响深度的最基本的标尺。

根植于群众文化空间的“向心性”写作和“模仿性”写作,或多或少也可以在全国其它地方的县一级文化馆所创办的刊物中看到。或许可以说,这是改革初期基层的新时期文学的基本特征。关于这种文学生产,有三点需要提请关注。首先,它依托于群文体制,没有群文体制的支撑,就不可能形成这种群众性的文学生产;其次,由于群文体制是文学生产的内在条件,这种文学生产本身就是社会主义政治实践,群众通过文学生产,既呼应、跟随政治变动,也潜移默化地生成着政治觉悟乃至政治主体性;最后,群众的政治觉悟乃至政治主体性的生成,在文学生产中也是经由对上层文学的模仿而实现的,这种模仿既是借用,也是再创造。

从20世纪80年代中期开始,《涟河》也开始受“以文补文”影响。《涟河》的出版经费本由县文化馆承担,但由于县文化馆经费日益减少,《涟河》的出版也不再得到重视。最终,经营日益困难、出版周期日益延长的《涟河》在90年代初期停刊。《涟河》在此时的命运,也是大多数其它县一级文化馆自办刊物的命运。

三、“基层”作为中国当代文学史的研究领域

近年来,中国当代文学研究的“史学化”或“史料学转向”日趋明朗,中国当代文学史的“下沉期”似乎在逐渐到来[27]。研究者认为,对史料的重视构成了中国当代文学史研究新的学术生长点[28]。但如论者所言,“当代文学研究中的史料其实一直是以全国性或者中央层面的史料为主,地方性史料还没有得到充分的重视和使用”[29]。近年来,随着地方性史料的发掘,也逐渐涌现出了关注地方的优秀研究成果,然而,这些成果所涉及的地方,大多也只是抵达“省一级”或“市一级”的“地方”,却甚少深入到“县一级”的“地方”。这使得相关研究总体上依然局限于从中央到省市的“上层”,而对广阔的地方基层的研究则几近空白。本文对涟源县在改革初期的新时期文学图景的初步勾勒,就是试图以个案的形式填补这方面的研究空白,既为相关的历史研究提供新史料,也尝试借此提请关注县一级的“地方”这一新的文学空间。

从当代中国的用词习惯来说,“省一级”的确常常被称为与中央相对应的“地方”。对于学术研究来说,称之为“地方”还可以与西方理论的“地方”(local)相汇通,从而具有对抗抽象的普遍性和同质的全球化的理论内涵[30]。在这样的论述中,“县一级”虽可称为“地方”,但对于中国当代文学史研究来说,或许称之为“基层”更为精确。

“基层”在辞典中有两种释义,一是建筑物的底层,二是各种组织的最低层。可以说,与“地方”这一概念相比,“基层”的概念明确地预设了一个完整的组织结构。对于中国当代文学来说,文学“基层”所预设的这个完整的组织结构便是文学体制。中国当代文学作为体制化的文学生产,其主导性的特征是从上至下地对文学生产进行组织,因此,对县一级“地方”的文学研究称之为“基层”的文学研究或许更为恰切。事实上,从中国当代文学的组织性出发,文学的“基层”意味着,中国当代文学的“地方”已被吸纳并转化为了文学体制内部的有机构成,即转化为了“基层”。

涟源县文化馆的例子展现出基层与文学组织的关系。涟源县新时期文学的具体开展,是依托县文化馆而实现的组织化过程。这种组织化过程在涟源县这样的基层是必需的:在改革初期,在工农业余作者的创作基础普遍不高的前提下,依赖县文化馆的组织力量辅导和培养业余作者,几乎是发展基层文学的唯一出路。就全国层面而言,我们亦可看到,基层的新时期文学并不是专业化的文学体制和文学活动的产物,而是群文体制和群文工作的产物。因此,离开了制度性支撑着的、组织化的群文活动,就难以产生在基层的新时期文学。

一旦将“基层”纳入中国当代文学史研究,它就会使我们更为立体地理解中国当代文学体制。如上所述,从50年代至80年代中期,作为总体的中国当代文学体制实际上由文联-作协体制和群文体制所构成,文联-作协体制主要作用于中央和省、市,群文体制主要作用于基层(县一级及以下)。上层和中层的文学生产主要发生在文联-作协体制的组织结构之中,而基层的文学生产主要发生在群文体制之中。文联-作协体制与群文体制既互相区分,也互相联系,共同赋予中国当代文学以组织性的制度内涵。到了80年代中期以后,群文体制逐渐从基层群众文艺事业中淡出,两种文学体制的互动关系渐渐消失,群文体制到此时才基本上丧失了其作为文学制度的面向。因此,当我们继续推进50年代至80年代中期的中国当代文学制度研究时,本文提请将研究视野拓展到基层,将群文体制纳入,以便建构起中国当代文学制度的完整图景。

此外,中国当代文学史研究的传统视角是自上而下的,主要是从文学制度、文学政策、文学运动的上层、中心出发来展开研究,而中国当代文学的基层视角使得我们能够从下而上地观察中国当代文学,从下而上地描述它的结构,理解它的功能,勘定它的边界,照亮它的遮蔽。这一基层视角意味着一种限度意识、一种边界性视野,从此出发,我们得以审慎地勘探文学权力所能深入的限度,测量文学运动所能波及的广度,把握宏大叙事所能具有的普遍性和有效性的程度。

将文学基层纳入中国当代文学史研究,必然会被追问,基层文学是“文学性”意义上的文学吗?

我们或许可以以历史学领域作为参照来展开初步讨论。自20世纪90年代以来,广义的社会史研究已经大量地触及到县一级乃至村一级的历史。相比于传统的经济史和政治史的宏观视角,广义的社会史研究更注重区域性、地方性,更注重自下而上地展开微观视野[31]。今天的历史学已经成功地将社会上层、中层、下层的各个方面都纳入研究视野。然而,在中国当代文学史的研究领域,这一脉络却迟迟未展开,我们只知道全国性的或全省性的文学作品、文学期刊、文学现象、文学网络等,却很少能够继续深入到县一级乃至乡村,去探查基层的文学图景。与对“史”的这种普遍性理解相比,我们的文学史研究始终被一种高度专业化的“文学”观念所导引,似乎能够登堂入室的文学作品应当首先具有某种美学上的创造性因素,而中层特别是基层的文学,由于它常常缺乏这种创造性,难以纳入中国当代文学史的宏大叙事之中。

“基层”如果能够成为中国当代文学史的研究领域,那么我们或许需要重新理解从50年代到80年代中期的“中国当代文学史”中的“文学”。雷蒙·威廉斯面对他所生活成长的英国农村,坚持认为“文化是通俗的/日常的”( Culture is ordinary)。在这一意义上,“文化一词蕴含两种含义,一指群体意义上的整体生活方式,一指个体致力于艺术和知识探索的创新过程”[32]。或许我们也可以说,从50年代到80年代中期,文学也是通俗的/日常的。文学是通俗的/日常的,是因为它既是个体的创造性结晶,也是集体生活的产物。由于群文体制深入基层并扮演积极角色,文学生活前所未有地弥散在人民群众的日常生活之中,这就是此时期从农民、工人到干部,各行各业都会涌现出大量的业余作者和文学爱好者的原因。文学的通俗性/日常性是漫长的社会主义文化实践的产物,它与文学所承担的政治功能有关,更与深入基层的群文体制有关。如果我们从“文学是通俗的/日常的”这一观念出发来理解中国当代文学史,或许有助于重新激活中国当代文学史中的“文学”,填补中国当代文学史研究的空白,使其向基层、向更广大的人民群众的活生生的文学实践开放。

如果“基层”能够成为中国当代文学史的新的研究领域,那么我们或许可以以“基层”为方法,自下而上地重构中国当代文学的历史图景。

注释:

[1]本文不拟使用学科意义上的“80年代文学”概念,而是使用作为历史概念的“新时期文学”,以突出“80年代文学”的历史性。

[2]参见武剑青《团结鼓劲 开拓奋进 争取我区文艺事业的更大繁荣》,《南方文坛》1991年第2期。

[3]参见石岸书《作为“新群众运动”的“新时期文学”:重探“新时期文学”的兴起》,《中国现代文学研究丛刊》2020年第12期。

[4][5] [6] [18]《涟源市文化馆建馆50周年专集》,涟源市文化馆编,第1页,第2—10页,第11—15页,第15页,内部出版物2002年版。

[7]程舟:《群众文化简讯》,《涟河》1984年3月10日,第2版。《涟河》第1期和第11期为期刊形式,其余为报纸形式。本文根据当期的具体形式分别采取期刊和报纸的注释方法。

[8]《涟源市志》,涟源市志编纂委员会编,第626页,湖南人民出版社1998年版。

[9]《文化部关于印发〈全国文化馆工作座谈会纪要〉的通知》,见《中国群众艺术馆志》,中国艺术馆筹备处编,第928页,社会科学文献出版社1997年版。

[10][11] 刘雨:《我县举办文学创作讲习会》,《涟河》1983年12月30日,第2版。

[12]周扬:《高举毛泽东思想红旗 做又会劳动又会创作的文艺战士——1965年11月29日在全国青年业余文学创作积极分子大会上的讲话》,《红旗》1966年第1期。

[13]刘风:《百灵鸟,从涟源飞出……》,2017年4月28日,http://www.hnlyxww.com/Info.aspx?ModelId=1&Id=22720,2019年2月17日。

[14]周扬:《在第一届全国青年文学创作者会议上的讲话》,《周扬文集》第2卷,第388页,人民出版社1985年版。

[15]周扬:《在河北省各地关于文艺问题的讲话》,《周扬文集》第4卷,第361页。

[16]以上内容综合自笔者2019年1月22日、1月25日、1月28日分别对业余作者石安国、文化馆文学专干聂玉文和刘风的采访。

[17]编者:《编后絮语》,《涟河》第11期,1984年6月。

[19]参见《涟源市文化馆建馆50周年专集》,涟源市文化馆编,第2—10页;聂玉文:《谜话人生》,第130—133页,湖南文艺出版社2011年版。

[20]《编后》,《涟河》1983年5月20日,第4版。

[21]本文所分析的《涟河》,时间截止到1984年。此后的《涟河》已无法找到详细资料,故暂不涉及。

[22]梁锡华:《会计工作者之歌》,《涟河》第11期,1984年6月;杨卫星:《奇特的小树》,《涟河》第11期,1984年6月。

[23]丁日吉:《利剑·明灯·战鼓·春风——读〈邓小平文选〉》,《涟河》1983年9月10日,第1版。

[24]刘风:《一颗红星奖章》,《涟河》第1期,1979年10月。

[25]茹志娟:《百合花》,载茹志娟等著《百合花》,第1页,人民文学出版社1958年版。

[26]循纲:《试谈文学作品的生活积累与艺术构思——读〈涟源县文学讲习班作品选〉稿件之后》,《涟河》第11期,1984年6月。

[27]参见郜元宝《“中国现当代文学研究”的“史学化”趋势》,《中国现代文学研究丛刊》2017年第2期;吴俊:《新世纪文学批评:从史料学转向谈起》,《小说评论》2019年第4期;程光炜:《中国当代文学史的“下沉期”》,《当代作家评论》2019年第5期。

[28]参见李超杰《“中国当代文学史料建设与研究”会议综述》,《中国现代文学研究丛刊》2019 年第2 期。

[29]王秀涛:《地方性史料与中国当代文学研究》,《文艺争鸣》2016年第8期。

[30]参见吴彤《两种“地方性知识”——兼评吉尔兹和劳斯的观点》,《自然辩证法研究》2007年第11期。

[31]杨念群:《“地方性知识”、“地方感”与“跨区域研究”的前景》,《天津社会科学》2004年第6期。

[32]雷蒙·威廉斯:《文化是通俗的》,高路路译,《上海文化》2016年第10期。