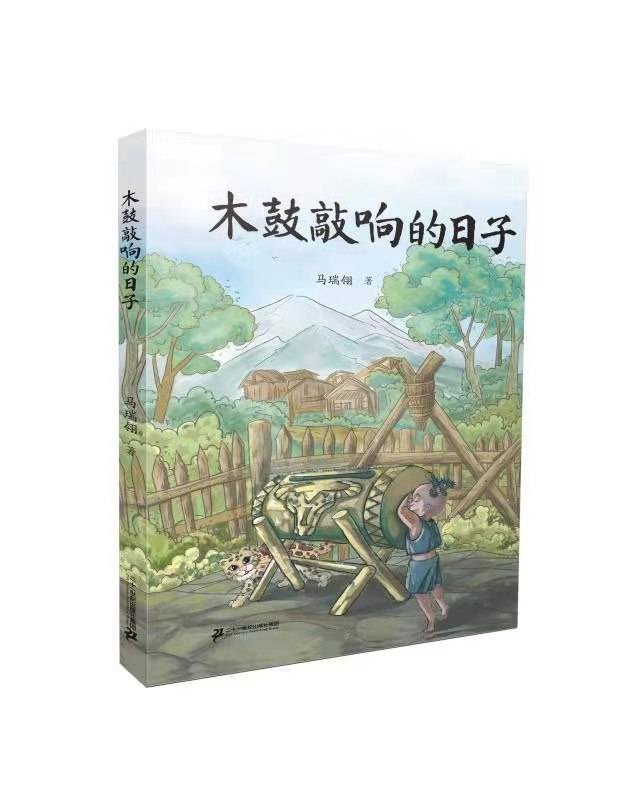

佤山童书里的大秘密 ——评马瑞翎儿童文学作品《木鼓敲响的日子》

继《独龙江上的小学》成功书写了秘境独龙江之后,回族作家马瑞翎又把目光投向云南临沧与缅甸交界处的阿佤山区,创作出版儿童文学作品《木鼓敲响的日子》。作品以上世纪九十年代云南边境的佤族山乡为背景,讲述了一只野生小云豹意外来到佤族山寨,与一个佤族小男孩共同生活的故事。小男孩岩布勒和表哥岩丙因为想学祖辈“打一场真正的猎”来到森林,意外发现一只刚失去母亲的小豹子并把它带回家。小豹子的到来,引发了山寨因无稀罕物件祭祀而搁置多年的“换一只新木鼓”的大事件,而“旧木鼓换新木鼓”这一核心事件,又曾经牵动着党和国家领导人的心。显而易见,《木鼓敲响的日子》依然贯承“扶贫攻坚”的时代主旋律,但好比《独龙江上的小学》让人耳目一新地“从独龙族生活的角度讲脱贫”那样,在《木鼓敲响的日子》中,马瑞翎又另辟蹊径,选取全知视角和动物视角相结合的角度来讲故事,让现实主义题材弥散出浓郁的童话式浪漫色彩,从而巧妙地把宏大主题和厚重信息纳入儿童成长的纯真而简单的世界中来,以小见大,举重若轻,让一本关于佤山书写的童书具有了丰富的内蕴。

揭示儿童成长的奥秘

作为儿童文学,《木鼓敲响的日子》首先要呈现的,就是儿童的生活。小说涉及到两个年龄阶段的儿童——五岁的岩布勒和十五岁的岩丙,前者是即将迈入童年期的幼儿,后者处于告别童年正向成人过渡的少年期。此外,还有一个特殊的生命个体小豹子——我们不妨把它看做大自然的孩子,它被发现时刚出生不久,恰恰“正处于人类小孩五岁时候的样子”,回归山林前大概一岁,正学习打猎,“学习打猎就是上学”,即相当于人类的童年期。如果我们把表兄弟俩以及小豹子在小说中的这一段成长经历合起来看,刚好能拼接出整个儿童时期的幼儿、童年、少年三个阶段。在此,马瑞翎借这三个生命个体呈现出她在儿童文学创作中所一贯秉持的自然主义儿童观,主张“归于自然”,强调对儿童天性的尊重和释放,让儿童在自然中学习成长。

儿童天然地就和大自然有亲近感、认同感和相融感,因此,对于孩子来说,最好的老师莫过于大自然。小说通过到访的科学家“青下巴叔叔”的口道出了其中奥妙,“小孩子不认识什么‘纲’、什么‘目’,不知道关于动物学或者植物学的基本常识,却都是天生的生物学家”,“全世界的大人都应当向孩子们学习”。而从大自然中来到人类世界的小豹子,就有了“自然”的象征意味,五岁的岩布勒和“相当于人类小孩五岁”的小豹子一起生活,就如同对镜自照,互见成长。岩布勒和小豹子在大自然中快乐玩耍,自然而然地学习成长:他“跟着它趴下身子”,在草丛里潜行,从而发现“现在的草丛不一样了,简直变成了一片茅草森林”,并感受到草茎浓烈的香味儿;他跟小豹子学会爬树,“跟着我往上爬!把脚蹬在树疙瘩上,两手抱住树干,很容易就爬上来”; 他还跟小豹子学到了情义,小豹子跟大豹子跑出去一圈又主动回家来,爸爸评价“它真是一个讲情义的小家伙”,而换木鼓之后,小豹子回归自然,岩布勒在和爸爸谈话中理解了小豹子并流下眼泪,爸爸妈妈“从岩布勒身上看到了情义”,“这种东西可不简单!有的大人身上也不一定有呢”。 小豹子是个“百事管”,“什么都想去瞧一下和嗅一下”,而岩布勒呢,上树去给岩壁上的“仙人”画画,袭击“镰刀老太”的后膝弯帮她下跪,路过菜地时“手可痒了”就打人家坟上的猪颌骨,以及得罪老木鼓……犯错也是孩子自然成长中的必修课,就如小豹子来到人类寨子的头天晚上,因好奇而对火伸出爪子,爸爸说:“好!让它吃一回苦头,以后就不敢玩火了。”

再来看岩丙。十五岁的少年郎岩丙正处于青春期,自我意识迅速发展,渴望成为大人独立生活。在大人替他做决定跟老铁匠学技术时,他“不肯痛痛快快地当徒弟”,而想要“站到歌舞团的台子上去”,他不服“老道理”,“伤大人的面子,顶大人的嘴”,轻视旧事物,认为老三弦“一点派头都没有”,敢于“得罪”老木鼓,抵触被管教,“哪个长辈要是想向他讲一点老道理,他就会耷拉着眼皮子,把嘴巴和耳朵上的门关掉”……面对这些所谓的“叛逆”,大人们惯常的处理方式是“严加管教”、“大力改造”,在此马瑞翎借岩布勒爸爸的言行重申自然主义教育观:岩丙带岩布勒去森林“打一场真正的猎”晚归,他表示理解,“我像他们一样大的时候,凭这几样东西,就可以在林子里闯荡十天半个月”;岩丙的爹反对儿子进城,他表示支持并帮岩丙说好话,“岩丙非要去城里闯一闯,你就让他去吧,”“弄不好,蝙蝠会练出一双老鹰翅膀也说不准呢”;岩丙看不见老三弦的“美丽和珍贵”时他愿意给岩丙成长的时间,“总有一天他会明白的”;他把岩丙当做大人来尊重,在他“串姑娘”失败时递过去大人喝酒的竹筒……最终,“岩丙嘴巴上的门打开了,耳朵上的门也跟着打开了”。

从岩布勒、小豹子到岩丙,马瑞翎告诉我们,不同年龄阶段的儿童的成长都有其自然节律,因此,帮助孩子们成长的最好做法莫过于尊重孩子的自然天性,让其天性在成长或接受教育的过程中占据主导地位,反对灌输和压迫,重在启发和引导。

展现人与自然的理想关系

一只小豹子的到来,在帮助建构童真童趣的儿童世界之余,还为读者展开一幅原生态画卷,让我们从中看到人与自然最理想的关系。

小豹子刚来的时候,赶来“看个究竟”的人们心情都很奇怪,因为“豹子本来是同人类住在一起的,只是后来人类越来越有理,老以为自己才是大自然的主子”,烧林造田,逼得“豹子的老祖宗就同别的动物一起离开了,把这一带的地盘全让给了人类”。而现在,“多年没有音讯的世交又见面了”,如何看待与处理人与自然的关系,便成为本书亟待解决的问题之一。答案就藏在文本细节中。母豹子死于中毒,岩丙在剥死豹子的皮时,岩布勒因为不想让它看见妈妈的惨样儿,“赶紧蒙住小豹子的眼睛”,之后岩丙为避免别的动物吃了它的肉中毒,动手埋葬了死豹子。之后,小豹子成为岩布勒的“玩伴、宝贝和弟弟”,而爸爸在菜地干活儿间歇,看着一起玩耍的岩布勒和小豹子,“他觉得自己好像有了两个孩子:一个有两只脚,另一个有四只脚”。爸爸以为小豹子会被“上级”带走送到动物园,心想“把一只动物送进动物园关禁闭,这真不好”,小豹子咬了别家的鸡,爸爸挑一担谷子去赔礼道歉,以至于全寨子的动物都觉得“人类真是偏袒小豹子”。得知豹子爸爸来村寨看小豹子,村民们认可“它们即便咬死什么东西,也是为了解决伙食问题,就像人类割庄稼是为了吃饭那样”,并嘱咐收好毒药,以免大豹子出事,“过了两天,人们就不再把大豹子的事当成事,”“人们躺在家里听见豹子叫,就像回到了古时候。”小说中把人与自然的和谐与妙趣表达到极致的情节,莫过于爸爸与小豹子的共舞了,当爸爸表演白鹇鸟舞蹈时,小豹子真把爸爸当成一只大鸟去追扑,于是观众们看见“人和一只豹子在跳舞,而且跳得越来越合拍”。换木鼓之后,小豹子失踪了,本来优秀猎人出身的爸爸完全有本领追踪,“不过爸爸想把这套本领藏起来,他更愿意小豹子回它自己的家去”。至此,来自大自然的使者小豹子完成与人类结盟交好的使命,回归自然去了。

小说巧妙地借小豹子的主观视角,与客观叙述交互推进,从而营造出一种自然与人平等对话的效果,并借小豹子的口告诉大豹子,“人类其实同你们差不多”。小说还采用童话最常用的拟人化写法,让鸟儿、风、树叶、寨子里的动物等等都具有了人的情感、思想和行为语言,更好地体现出人与自然的和睦相处、平等共存。这和佤族在原始宗教信仰影响下所形成的传统生态观有着极为密切的关系。佤族相信“万物有灵”,他们把自然中的一切都看作和人自身一样的生命个体,从而平等地对待客观世界,尊重、敬畏每一种生命形态;佤族的自然崇拜又帮他们建立起对自然的亲密情感和感恩意识,在利用自然资源时生出道义心和责任感。那么,如何实现人与自然的和谐共生?也许,放低身子学小豹子在草丛中潜行一段,你就能从中发现一些奥妙。

谱写能“一直唱一直唱”的佤族长歌

小说中,岩布勒的爸爸爱弹老三弦唱一首创世纪长歌,实际上它的原型是佤族的创世纪长诗《司岗里》。所不同的是,如同佤族实现“一步跨越千年”、从刀耕火种猎头祭鼓的蒙昧时代直接过渡到现代文明社会,新时代的爸爸在老三弦上弹奏的这首长歌也具有了比《司岗里》更新、更长、更抒情的内容。换句话说,《木鼓敲响的日子》还是一部以童书形式呈现的佤山民族史。

借反映现代生活的儿童小说讲述佤族三千多年的历史,听起来好像难以实现,然而马瑞翎竟然做到了。作者化繁就简、深入浅出,把佤族漫长的历史简化成若干个以“从前”、“古时候”、“故事里说”、“这么说吧”等开头的合儿童性的小故事,并结合岩布勒爸爸唱的“不断地把新词加进去”的长歌,在叙事中把佤族的神话传说、历史故事、过去的苦难、习俗禁忌以及“直过”到新社会的文明进程、脱贫攻坚、文化传承等都加以灵动地呈现。如此庞大的信息量既显丰富又不觉芜杂,其秘诀在于一只木鼓。

木鼓自来承载着佤族的古风遗俗,是佤族人民与自然和谐共生的“通天神器”,有祭祀、权威象征、部族团结、文化传承等功能而,随着社会飞速发展,象征佤族传统文化的木鼓渐渐沉寂、没落,“现在已经几十年没有敲过木鼓了”,木鼓房也几乎被荒草吃掉,尤其是新一代孩子毫无敬畏、敢于任性“得罪”木鼓。令人忧虑的是,新时代成长起来的佤族少年正离本民族文化越来越远,正如老窝朗(头人)所说,“年轻人从来没有见识过这些老名堂,又怎么会把老规矩当回事”,“年轻人都感到没什么好玩的,都像鸟儿一样飞到山外去瞧热闹了”。因此,旧木鼓必须换成新木鼓,“这个寨子的老木鼓太旧,‘法力’不行了,早该退休了”,木鼓节必须办起来,“以后在每年的这天敲响木鼓,让大家热闹热闹”,大窝朗也盼望着借这个“木鼓节”,“让所有人都回来,让这个寨子变回从前的热闹样子”。“旧木鼓换新木鼓”的大事件,折射出佤族人民心态的转变和文化的变迁:“把令人悲伤和害怕的木鼓,变成令人高兴和振奋的木鼓,这是一件多么好的事呀”,“老规矩也是可以变一下的”,“自从解放军、工作队开进佤山,一直到今天,老规矩已经变了不少,每一条都是朝着好的方向变”。其中最大的转变,是以岩丙为代表的年轻人。起初,岩丙外出闯荡,想要站到歌舞团的台子上去,可他“一点儿也不知道怎么去打开那些门”,“那些节目并不能使人的内心产生颤动,更不能使人流下泪来”。后来岩丙回到寨子,立足本民族的文化土壤之上,耳濡目染,身体力行,其文化基因最终得以被唤醒,他脱下“钉着很多铆钉的新衣服”,穿上佤族的传统服装,加入木鼓节上跳舞的行列,他答应做非物质文化遗产传承人的徒弟,并在三十年后成为新一代传承人,弹着师傅传下来的老三弦,在那首世代相传的长歌中不断加入新词,一直唱到新世纪的木鼓敲响,“除非世界消失,这首长歌永远不会有尽头”。可见,只有在增进本民族文化认同的基础上坚定文化自信,才可能做到文化自觉,也才可能实现各民族传统文化的传承和创新,从而最终实现“中华民族的伟大复兴”。

一部小小的童书,也能包蕴丰富。方卫平说:“儿童文学首先是为儿童读者创造的一个独特的艺术空间,儿童文学也是为成人读者预备的一份高尚的礼物。”从阅读的角度来说,儿童也好成人也罢,每个文本对读者都是一种解读的再创造,是读者精神世界里所进行的一场奇妙的探秘之旅。同理,《木鼓敲响的日子》究竟藏有多少奥秘,究竟会给读者带来怎样的惊喜和盼望,翻开它,你才知道。