儿童、童书和童书观

近些年,有关政治与社会议题的童书作品屡获凯迪克奖青睐。在美国书店的儿童区域,这类绘本与文学作品也明显增多。一些声音认为童书本就该扮演将现实世界解释给孩子的角色,也有声音提出质疑:为什么要将成人世界的复杂和沉重展示在孩子面前?

这类争论并不是今天才有。在美国童书发展的一百多年间,围绕这一话题产生过激烈的冲撞和变革。发生在上世纪中后期的论战彻底改变了当时美国童书的标准范式,也建构了当代美国童书的景观。

作为开拓者的儿童图书馆员

图片安妮·卡罗尔·摩尔,©Wiki Pedia

1963年,凯迪克金奖绘本《下雪天》出版后的一天,作者艾兹拉·杰克·季茨在纽约贫民区的图书馆中看到一个黑人小男孩,他手捧着《下雪天》,高兴地大叫:“我在绘本里面!”这一幕给了季茨很大的动力,使他在未来的作品中,持续关注中下阶层和少数族裔的孩子。

这一幕之所以能发生,除了立志让孩子看到真实世界的季茨,也要感谢向贫民社区孩子敞开大门的公共图书馆。

儿童图书馆并非天然就存在于图书馆中。

十九世纪末二十世纪初,公共图书馆在全美广泛建立,但并不向儿童提供服务。人们觉得,书籍——尤其是小说,会败坏儿童天真无邪的心灵。当然这里的“书籍”,指的是成人读物,而非童书。在当时的美国,童书还是个新鲜事物。

1876年,美国图书馆协会成立之初,有识之士开始探讨公共图书馆是否该为未成年人开放的问题。到二十世纪初,儿童阅览室逐渐成为美国公共图书馆标配,由此催生了一个新的职业群体——儿童图书馆员。早期的儿童图书馆员几乎全是女性,而且为了坚守这份事业,她们往往终身不嫁。(阿甲《绘本百年》)

安妮·卡罗尔·摩尔女士无疑是其中最为重要的开拓者。1896到1941年,她先后在普拉特免费图书馆和纽约公共图书馆工作,并一手搭建起了纽约公共图书馆的儿童部。她为孩子开设故事时间,庆祝各个移民文化的节日,将书架上放满来自各国的童书,摘掉了“安静”的指示牌,庄重地把图书卡交给孩子,开放借阅……所有的儿童图书馆员都遵从着她的“四个尊重”信条:尊重儿童、尊重儿童读物、尊重自己的同事、尊重儿童图书馆事业。1913年,童书的借阅量达到了全纽约图书馆借阅量的三分之一,阅读从此进入了儿童们的生活。

一战后,美国作为战胜国,眼见旧世界帝国受重创,意识到建立新世界秩序的时机来了,决定大举发展教育,推动文化产业,尤其是加强美国儿童的教育福利。以摩尔女士为代表的图书馆员联合作家、插画师、出版方,大家齐心共同促进了美国儿童文学的发展。童书也迅速成为图书市场中最赚钱的一个门类。

如果故事只说到这里,安妮·卡罗尔·摩尔当然是一个光荣传奇。但现实往往不会黑白分明,就像桑达克说的:整洁的结尾常常不诚实。

著名童书作者麦克·巴内特在他和插画师萨拉·雅各比合作的图画书《有关玛格丽特·怀兹·布朗的重要事》(The Important Thing about Margaret Wise Brown)中写到:

安妮·卡罗尔·摩尔是一个保守派。

她喜欢那些天真可爱的书,

就像她认为孩子该有的样子。

当安妮·卡罗尔·摩尔读到

她觉得对了的书,

它就被摆放在图书馆的一个小架子上。

当安妮·卡罗尔·摩尔读到

她觉得错误的书,

她拿起一个大橡皮图章,

用力盖下去。

梆!

图章上刻着:专家不建议购买。

那么这本书就无法被放置到

那个图书馆的书架上,

很多其他图书馆也会效仿,

因为很多图书馆员都听安妮·卡罗尔·摩尔的。

她很重要。

创建儿童图书馆的先锋摩尔女士,怎么会是保守主义者呢?麦克·巴内特所说保守指的是她的儿童观。这是隐藏在每一本童书背后的灵魂,一种对“童年和成长应该是怎样”的愿景。每个时代都有被权威塑造的儿童观,童书的创作、出版、销售和评论一路上都有成年人把守。他们用自己的观念去审查和筛选童书,他们的儿童观直接关系着怎样的书能被出版、销售,最终到达一双双小手。

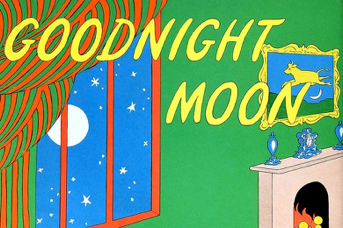

在这些守门人中,摩尔女士的地位举足轻重,她的态度可以轻易决定一本童书的命运。玛格丽特·怀兹·布朗的《晚安月亮》,就曾被摩尔女士盖上了“不建议购买”的专家印章,被禁止进入纽约公共图书馆。

如今已成美国童书史上最畅销作品之一的《晚安月亮》

安妮·卡罗尔·摩尔认为孩子天真、甜美、可爱,没有复杂情感和思考能力,等待着被教育。这代表了当时的主流儿童观——孩子不应该接触生活和情绪中 “负面”。童书中出现的几乎都是金发碧眼长睫毛、无忧无虑的小可爱,就连动物形象都是毛茸茸的小猫、小狗、小兔子。

在二战结束、全面社会变革开启之时,这种甜美无害的童书范式,遭到了一群童书界新人的猛烈冲击。

呈现孩子内心世界的天才作者

莫里斯·桑达克,©桑达克基金会

这个革新小群体中,最重要的人物就是莫里斯·桑达克。

1963年,三十二岁的桑达克创作了《野兽国》。这是一本被视作“划分美国绘本时代”的标志性童书,其内容在当时可称得上惊世骇俗:

面对调皮的麦克斯,母亲并没有温柔以待,也没有巧妙管教,而是厉声称呼他“野东西”,甚至不让他吃晚饭。——“妈妈居然会像孩子一样发怒,太可怕了!”

面对妈妈的怒火,麦克斯也没有变成乖乖男孩,他嚷嚷着 :“我要吃掉你!” ——“天哪,这一定会教坏那么多听话的乖孩子,太可怕了!”

麦克斯离家出走,乘船来到了“野兽国”。麦克斯展现的愤怒以及和野兽们狂欢作乐的场面更是让成年人们大惊失色。——“怎么可以展示孩子的愤怒,而且还渲染地如此彻底肆意。愤怒是多么黑暗,多么不属于孩童的情绪啊。太可怕了!”

《野兽国》内页插图

“在《野兽国》之前,我没有看到过美国的哪本童书中会有妈妈吼孩子,更没有孩子吼回去。”桑达克在一次采访中说。这样的内容,哪怕在今天很多家长眼中,依然会引起不适。

上世纪六十年代,桑达克和这本书也确实受到了保守的家长、图书馆员、童书评论员,甚至精神科医生的激烈批评。

但另一方面,《野兽国》收获了孩子们热烈的爱。他们爱书里的野兽们,说那是可爱的毛绒球;他们爱那一片让麦克斯自由释放情绪和掌控一切的岛屿;他们当然也爱麦克斯回到房间,发现还有热热的晚餐在等着他时感到的平静和安全。他们爱《野兽国》,因为通过麦克斯,他们看到了自己。

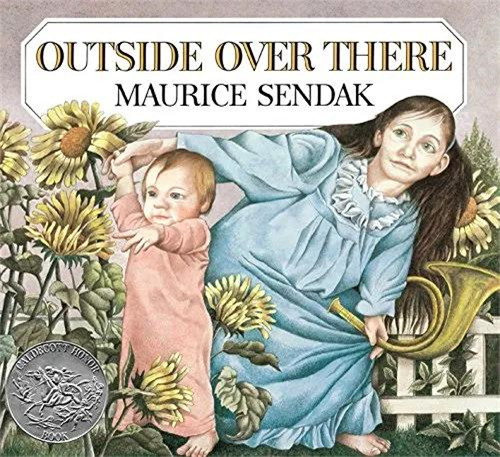

1964年,《野兽国》获得凯迪克金奖,桑达克开启了他作为童书创作者伟大又跌宕的旅程。《午夜厨房》里裸身的小男孩,《在那遥远的地方》里对妹妹有爱也有嫉恨的小爱达, 《我们与杰克和盖伊都很沮丧》中对虚伪残酷的成人世界的控诉……几乎每一本他的童书,都会对人们的认知和心理产生冲击,引起激烈的辩论。

究竟是一个怎样的人,写出了这样的书?

桑达克的童年并不幸福。他出生在一个美国犹太人家庭。亲人大多死于纳粹集中营,父母也没受过良好教育,在布鲁克林干苦力养家。他是家中的老三,父母一点儿都不期盼他的到来。父亲想尽办法,要把他扼杀在妈妈的肚子里,但没能成功。并且,他们将这一切都告诉了还是孩子的他。

尽管有疼爱他的哥哥姐姐,但桑达克天生敏感又悲观。四岁那年,美国发生了飞行员林白之子绑架、撕票案。他在报纸上见到了那个死去婴儿的照片,在他心中留下长久的阴影。后来他将那个婴儿的面孔画在了《在那遥远的地方》里。

《在那遥远的地方》书封

童年的桑达克喜欢趴在窗边观察街上的孩子,也曾近距离接触死亡。当时,他和朋友在家附近的街道玩球。他把球抛给对方时力气过大,球掉在了街上,朋友跑去捡球,被飞驰而过的汽车撞死。桑达克的内心充满恐惧和自责,不敢面对朋友的父母。但朋友妈妈原谅了他,告诉他这是个意外,意外总会发生。

桑达克是同性恋,他的终身伴侣是一位心理分析师。他们没有孩子。在那个年代,同性恋是禁忌,更别提他的身份还是童书作者。桑达克一辈子都没有向父母出柜。

八十一岁的时候,桑达克参与了关于自己的纪录片《告诉他们一切你所想的》(Tell Them Anything You Want)的拍摄。片中,他说:“我并不比别人画的好,也没有更会写故事,我只是更诚实。人们讨论童年、孩子的幻想、孩子的语言,我说出一切我想说的,我不相信童年,我不相信人们给童年划出的界限,就像他们觉得你必须告诉孩子这个那个。你可以和他们说任何事,只要那是真的。”

正是这样的儿童观,让他成为那个撕开当时童书范式豁口的人。桑达克说自己作为童书作者的生涯中,收到了无数孩子的信。孩子们向他诉说心事,也提出尖锐的问题——关于生命、死亡、孤独、公正和爱。在生活中,父母们并不愿意面对这些问题。桑达克给他们回信,坦诚自己的经历和想法,或者说:“对不起,其实我也不知道。”

他认同孩子需要甜美天真的故事,但也认为他们同样需要关注孩子的内心世界、真正尊重孩子、可以回应他们更深刻感受和困惑的童书。虽然他的书在大人看来可怖又阴森,但他想传递给孩子的其实是抚慰和安全——这个世界上,有这样一个大人能听见你、理解你、陪你度过。

被抵制与驱逐的童书作者、色情漫画家

汤米·温格尔 ©DR

桑达克刚开始给童书画插图时,常被人说他的画很“欧洲”。桑达克没去欧洲学过画画,但确实受到很多欧洲画家、诗人、音乐家的影响。其中有一位被他描述成 “个性永远在向外喷涌,才华多到可以淹没自己” 的同行,正是汤米·温格尔。

温格尔是一个永远不缺能量、态度和才华的硬核人物。桑达克曾说,温格尔让他变得更勇敢,后者的能量和精神让《野兽国》的一部分永远属于温格尔。他为他们一起通过童书改变了美国社会对待孩子的观念与方式而自豪。

温格尔1931年出生在法德边界,三岁半父亲去世。二战爆发,还是个孩子的汤米·温格尔开始创作战争漫画。纳粹统治给他的童年带来终生难以消解的创伤。温格尔被战争中的血腥残酷折磨,也因目睹战后法国焚烧德国著作而幻灭:“他们把歌德和席勒的书丢进焚烧炉,这和纳粹有何不同?”

高中毕业后,他失望地离开法国,带着六十美元去了机会遍地的纽约,在商业广告和杂志插图圈四处推销他的画。上世纪五十年代的美国,平面媒体飞速扩张,插画业进入黄金期。他尝试画出的小猪一家人的故事立刻吸引了一位童书编辑,对方预付给他六百美元,让他继续创作。这不仅解决了他的经济危机,更让他看到了一条可走的路。

很快,温格尔以独一无二的风格成为了儿童图画书界的绝对新星。

他的独特,首先是因为画风。温格尔的画风和当时风靡的《星期六晚报》上那种都市或近郊中产建立在消费主义之上甜腻圆满的家庭生活画像大相径庭,荒诞松弛又极具表达力,形式和视觉元素都自成风格。

其次,温格尔童书的主角大多是之前从未在童书上出现过的,与可爱无关、甚至让人们反感的动物——蟒蛇克里克塔(Crictor),章鱼多多(Emile),袋鼠阿朵莱朵(Adelaide),蝙蝠鲁弗斯(Rufus),秃鹫奥兰多(Orlando)……

汤米·温格尔绘本的主角们

温格尔为它们取名,冠以它们美德,让它们成为英雄。他要打破人们对动物的刻板印象,告诉人们每一种动物的存在都有意义,应该得到尊重。这样的选择背后,传递给孩子的信息是:无论你和他人多么不一样,多么不受欢迎,你都有自己的力量和闪亮的特质。

更重要的是,他书中的故事绝不顺从人们的偏好,永远在挑战禁忌。故事的情节会调动孩子的恐惧,因为“恐惧是需要被面对和克服的”;书中的人物往往不是黑白分明,而是复杂的存在,因为 “坏人和好人可以从彼此身上学习到一些东西,这才是现实”。

温格尔的书受到越来越多孩子的喜爱。所以——就乖乖当一个畅销童书作家么?不。二十世纪六七十年代,美国民权运动沸腾。温格尔在一次德州之旅中目睹了种族隔离,他认为种族隔离的邪恶程度堪比法西斯。紧接着美国发动越战,厌恶战争的温格尔被激怒了。

于是,温格尔一边画着儿童绘本,一边投入地下艺术圈,出产了大量政治讽刺漫画、反战宣传画,并出版了充满反讽和政治意味的情色画集Fornicon。愤怒总能激发灵感,这些作品辛辣猛烈,让人无法相信是出自一位儿童图书作家之手。

你可以想象,当这些作品被保守的儿童图书馆和家长们看到时,他们是多么怒不可遏。“我们的孩子,这个国家最纯洁的读者,竟然在看如此肮脏下流的老男人画出来的故事。这还了得?”

一夜之间,童书作家汤米·温格尔遭到抵制和批判。他觉得自己需要发声,于是穿戴成了《三个强盗》中强盗的样子,在美国图书馆协会的一次活动中上台发言,结果遭到了抗议者袭击。他当场回击抗议者:“如果没有色情 (If people didn’t fuck),就没有孩子,没有孩子,就没有童书行业。”

尽管事后他为自己的情绪失控而悔恨,但这已无法挽救他职业生涯的毁灭。温格尔的书全部上了禁书名单,从书店下架,被图书馆扔掉甚至销毁。

《三个强盗》插图

图书馆是美国童书市场最大的买家和权威,保守的家长们又是如此愤怒,任何在此时力挺他的同行都相当于朝自己的职业生命开枪。这是一场不可能打赢的战争,为此痛心的桑达克都不知道该怎么帮他。

1971年,走投无路的温格尔,和妻子离开纽约,搬去了遥远冰冷的加拿大小岛新斯科舍(Nova Scotia),过上了与世隔绝的农耕生活。

作为艺术家的温格尔并没有放下画笔,他写的有关死亡和汉堡妓院的书继续在欧洲发行,他本人也参与捍卫汉堡性工作者权利的工作,促进欧盟建立,为“无国界记者”组织作画。当然,他也将小岛生活记录了下来,出版书画集《遥远不够远》(Far Out isn’t Far Enough)。

但他的童书创作一沉寂就是二十五年。直到1997年,他才创作了《无论你怎样,妈妈都爱你》(Flix),并凭借这个寓意丰富的故事获得了国际安徒生奖。而此时的他依然相信“没有绝望就没有幽默”。

2012年,关于温格尔的纪录片《遥远不够远》( Far Out isn’t Far Enough)上映,那年温格尔也是八十一岁,他和桑达克在几乎相同的年龄拍摄了有关自己人生的纪录片。镜头前的桑达克和温格尔生活状态截然不同,但穿过表面的那些层层叠叠,我们看到的是同样深邃又迷人的灵魂。他们是异数,是他者,是不断寻找自我身份,被童年的创伤记忆影响至深,竭尽全力、赤诚面对儿童的创作者。

为天才提供庇护港的童书编辑

厄苏拉·诺德斯德姆© Sidney Fields

发现桑达克和温格尔,并督促他们不断创作的,就是提前预付温格尔六百美元的那位哈珀出版社童书部的负责人,厄苏拉·诺德斯特姆。

她既有远超同行的胆识和想象力,也是一位天生理解儿童的心理学家,同时成为尝试全新风格的童书作者们的啦啦队、辅导员和心理治疗师。

伦纳德·S.马库斯在厄苏拉的书信集《亲爱的天才》序言中提到:

在厄苏拉开始其职业生涯之时,美国的童书界与整个西方世界都有一个共同的信念:孩子们需要受到庇护,以隔绝日常生活中的严酷现实。关于死亡的话题,关于孤独感与疏离感,关于父母与子女之间的冲突,关于在更大的社会圈子中不同社群间的紧张关系,这些敏感话题处理起来要极尽微妙之能事,或者在大多数情况下是被完全回避的。

在图画书里,快乐的小家伙们总是无忧无虑。在青少年小说中所呈现的学校生活、运动和约会,都完全符合理想化的观念。

厄苏拉相信,儿童已经被误解很久了。他们被认为是天真、空洞、大脑一片空白、等着被人灌输的小东西。儿童读者也被误导了,成年人为他们供应的书多是基于虚假泛滥的错觉和矫揉造作的虔诚,以摩尔女士为代表的老一派总希望用书籍教孩子如何做人,童书里的语言大都是浮华甜腻的假扮的儿童腔调。

出版界充满了给好孩子的坏书,她要做为坏孩子们准备的好书,或者说,是给真正的孩子们的好书。这样的童书应该能够讲述儿童的内心世界,那里有阳光也有黑夜,有智慧也有尊严。童书当然要用孩子可以理解的语言,但同样要带孩子去往星辰大海,品尝人生百味。这对创作者提出的是更高,而非更低的要求。

厄苏拉就像一个寻宝人,发现、鼓励、呵护着每一个才华横溢、尊重孩子、相信童年复杂性的创作者。桑达克、温格尔、玛格丽特·怀兹·布朗、谢尔·希尔维斯坦、E.B.怀特……在厄苏拉的帮助之下,新鲜血液们成长为中坚力量。通过新一代童书,这个国家的人们重新认识了儿童。

对于这些刚入行,作品和主流童书格格不入的作者们而言,一位业内权威编辑的肯定尤为重要。厄苏拉没有让他们失望。她勇于在同行面前力挺这些作者,表达自己的态度,公开和摩尔女士这样的保守派唱反调。当摩尔女士质问厄苏拉有什么资格编辑儿童读物时,厄苏拉的回答是:“好吧,我曾经是一个儿童,而且我什么也没忘。”

二十七岁的玛格丽特·怀兹·布朗把自己的两本书交给摩尔女士后,得到的回复是“这些是垃圾”。连《晚安月亮》都被盖上了“专家不推荐购买” 的黑印章。一次纽约市公共图书馆举办、摩尔女士参加的童书茶会上,玛格丽特·怀兹·布朗因为没有收到邀请而被拒绝入场。这时厄苏拉出现了,她带着茶点和布朗席地坐在图书馆门前的石阶上,享用她们自己的茶会。每个要进出图书馆的人,都必须从她们身边经过,看着两位女士以这样的方式向高堂里那个守旧的圈子表达抗议。

在一封给把桑达克的《午夜厨房》烧毁的同行的信中,她写道:

我们这些站在极具创造力的艺术家和孩子之间的成人,难道不应该非常小心谨慎,不以我们成人的偏见和神经质来筛查这样的书么?对我而言,作为童书编辑和出版者,这是我最重要也最困难的职责之一。孩子总是会对《午夜厨房》这样的书做出愉快的反应,他们总是会做出有创造力的、健康的反应。只有成人,才会觉得桑达克的作品是个威胁。

厄苏拉和桑达克一样,是同性恋者,和她的伴侣玛丽·格里菲斯过着平静而又私密的生活。那个年代活跃的美国童书作者中,少数派性取向并不罕见。《青蛙和蟾蜍》系列的作者艾诺·洛贝尔是同性恋,1987年死于艾滋病并发症。《爱心树》《失落的一角》的作者谢尔·希尔维斯坦是同性恋。《巫婆奶奶》系列的作者汤米·狄波拉是同性恋,虽然他曾有短暂的婚姻。《乔治和玛莎》系列的作者詹姆士·马歇尔是同性恋。为顺从母亲,他甚至在讣告中忽略不提他的长期伴侣,并将脑肿瘤而非艾滋病并发症列为死亡原因。

在同性恋被认为是变态的那个年代,公开出柜并谈论自己的少数派性取向对绝大多数人需要莫大的勇气,更别说他们是给孩子们创作、工作的人。狄波拉就曾回忆说:“如果知道你是同性恋,你的胸口上会有一个红色的大G(gay),学校就再也不会买你的书了。”

对社会和家庭隐藏真正的自己从来都是一种折磨。上世纪八十年代初期,美国艾滋病流行,社会对同性恋群体的污名化更让他们痛苦又愤怒。也恰因为此,他们体验过对作为“异类”的自我抗拒和接纳,到达过人性最光明和幽暗的角落,批判和深思过所谓“主流”对权力的滥用。

更难得的是,当他们把这些生命感受编织成故事,创作成童书,交给幼小的生命时,都在不掩饰沉重和黑暗存在的同时,交出了希望、勇气和力量,传递给孩子对多样性的包容和欣赏、对权威的反抗和对生命与世界的理解。

而厄苏拉也以她惊人的见解、包容与能量,使哈珀童书部成为庇护这些天才作者的港湾。

1988年10月,厄苏拉死于卵巢癌。《纽约时报》刊登讣告称她出版的书是儿童文学路上的里程碑,而她,则是将童书从成人审批的道德说教,转变为关注儿童的情感、想象力和困境的那个人。

思考童年观

半个多世纪前,这场有关革新范式的较量深刻地影响了之后的童书发展。今天,世界范围内最活跃的童书作者们回忆自己的创作启蒙时,都会追溯到桑达克、温格尔、艾诺·洛贝尔、谢尔大叔等当年的先锋们。但,关于孩子究竟应该看什么书的争论并没有结束。

无论出于何种考量,这个问题的根源都和每个人不同的童年观有关:孩子简单么?儿童可以应该被成人完全保护到隔离于人生和社会的复杂性之外么?儿童和我们是平等的,选择应该被尊重吗?

我的观念是:孩子不简单,只是有成年人希望他们简单。

“童年”这个概念最初并不存在。中世纪的欧洲绘画中几乎看不到儿童的形象,菲利普·阿里埃斯的解释是没有画出来意味着不被看见,因为孩子并没有被看成是一个区别于成人的群体,他们只是“小成人”,成人对儿童是漠视的。

到十五世纪,儿童出现在肖像画和男孩裸像画。十七世纪,独立儿童画像日益增多。十八世纪,现代的“儿童”概念才出现。那时的教育学家认为儿童需要保护、训练、行为纠正、培养理智。

随着科学的发展,不同学科都细化出专门研究儿童的领域。对儿童生理、认知和情感的探索越深入,科学家们也越惊叹于幼儿精密、高效、又复杂的发展机制。比如研究婴幼儿认知的学者总是对婴童天然的学习效率赞不绝口,他们说孩子是最好的科学家,尤其是统计学家。儿童的“发现式”学习方法不同于成人的 “精熟式”学习方法,但在充满变化和不确定性的时代,前者对解决人类共同的挑战自有其优势。

神经科学家知道四岁孩子的大脑已经长到成人大脑体积的百分之九十,其中发展最慢的是负责自制力、情绪管理、做计划等执行功能的前额叶。也正因此,儿童更难控制冲动,在情绪的当下能量爆棚。但我们当然不能因为他们控制和计划能力尚在发展中就否认其情感的复杂性。相反,正因为孩子对情绪的认知和管理能力尚在发展,他们更需要感到被理解、被接受、让纷乱的感受得以安放。

儿童心理学家,教育者和养育者都知道,孩子的情感世界多么丰富多彩。他们当然有快乐、满足、骄傲的时刻,但也常常悲伤、愤怒、崩溃、嫉妒、恐惧……他们对一切好奇,常孤独沉思,有逻辑的推理和怀疑,对公正平等有强烈的诉求,对感受他人的情感格外敏感,并总试图帮助和安慰。

桑达克曾说,他最大的好奇是,“所有的孩子如何一天天度过童年,如何克服无聊,恐惧,痛苦和焦虑,并找到快乐?”

想想婴儿一天要哭多少次,孩子愤怒时的状态又有多爆炸,“童年就应该天真快乐无忧无虑”,是成人的美好幻想,也是成人拒绝接受情绪的复杂性和抵制所谓“负面”情绪的结果。

为儿童权利付出毕生精力,最后死于纳粹集中营的波兰教育家雅努什·柯札克在他的《孩子有受尊重的权利》中强调,受尊重是孩子与生俱来的权利,不是大人的施舍,也不是讨价还价的条件。他发现:

仿佛有两种人生——大人的人生是严肃的、值得尊敬的,而孩子的人生不过是个玩笑。因为孩子比较小、比较弱、他们只不过是大人的玩具…孩子是未来的大人。所以他们长大才会“成人”,他们现在还不算是人。但孩子明明就在啊:他们活着、感觉着,思索着。

孩子是和成人处在人生不同阶段的独立个体,拥有作为一个人完整的权利。他们不是父母的归属品,也不应该是成人一切行动和选择的被动接受者。我们需要学习尊重孩子的无知,尊重他认识世界和成长的全过程。儿童不需要也不应该被隔离于人生和社会的复杂性之外。

优秀的童书作者从不俯视,而是用人类学家的眼睛平视孩子。他们肩负的一个使命,就是对孩子解释人生和世界的复杂性。从关注生命的开始到死亡,从一个孩子可能经历的父母离异,家庭暴力,到贫困,种族歧视,性和性别,疾病残障,战争难民,让再黑暗冰冷的地方都有童书的温暖陪伴。这些童书的存在,饱含来自成人世界的善意,智慧和勇气。孩子当然享受在读图画书的时候被满足、被娱乐,但他们也渴望被看见、被宽慰,甚至被激发、被挑战。

成年人是儿童阅读的守门人,这是一种权力。一本童书抵达孩子,要经过重重关卡。我们是要帮助他们擦亮看见自己的镜子,推开看向世界的窗户,一起跨向更广阔多彩的世界,还是收起镜子,紧闭窗户,嘱咐他们“要乖哦”?

参考资料:

• 保罗·阿扎尔,2015,《书,儿童与成人》,湖南少年儿童出版社

• 伦纳德·马库斯编注,2014,《亲爱的天才:厄苏拉·诺德斯特姆书信集》, 河北少年儿童出版社

• 读库主编,2019,《绘本大师》,新星出版社

• 雅努什·柯札克, 2019,《孩子有受尊重的权利》,大块文化

• Barbara Bader, 2015, “Five Gay Picture BoolProdigies and the Difference They’ve Made”, Horn Book

• Colin Stokes, 2016, “Frog and Toad”: An Amphibious Celebration of Same-sexLove, The New Yorker

• Jesse Green, The Gay History of America’s Classic Children’s Books, The New York Times Style Magazine

• Jill Lepore, 2008, “The Lion and The Mouse”, The New Yorker

• Mac Barnett and Sarah Jacoby, 2019, “The Important Thing about Margaret Wise Brown”, Harper Collins Publishers

• Susan Heller Anderson, 1988, “Ursula Nordstrom, 78, a Nurturer Of Authors forChildren, Is Dead”, New York Times

▲

本文作者:小乐

环境社会学博士,就职于育见ParentLab