惊梦:白先勇《谪仙记》与其影视改编

电影《最后的贵族》剧照

21世纪以来,海外华文小说与影视不断接合,近年除了文学作品的影视改编之外,创作者也开始尝试独立编剧。回望20世纪60年代的“留学生文学”,文学世界里的“隔膜”母题已依托心理描写被一再强化,影像世界令“隔膜”因可触可感而具体与立体。它聚焦于一处街区、一个住所、一次晚宴、一场告别,更广泛的接收群体得以从沉浸式体验中,感知上世纪中国留学生的爱与哀愁。

“慧芬说一九四六年她们一同出国的那天,不约而同地都穿上了一袭红旗袍,四个人站在一块儿,宛如一片红霞,把上海的龙华机场都照亮了,她们互相看看,忍不住都笑弯了腰。”(《纽约客》,广西师范大学出版社2015年版)1965年7月,白先勇发表于《现代文学》杂志的《谪仙记》,提供了一张李彤、黄慧芬、张嘉行、雷芷苓的机场合影。同样,这“四强”也跟随电影《最后的贵族》进入影迷的集体记忆。镜头移过外滩、外白渡桥、黄浦江、码头,红色从人群中依次跳跃,青春飞扬的女孩不约而同地身着红色旗袍,对生活的热情和未来的憧憬环绕着原本伤感的道别。这是小说和电影中最美好的时刻。

《芝加哥之死》与《谪仙记》是“留学生文学”的经典。前者发表于《现代文学》第十九期,后者出现在《现代文学》第二十五期,白先勇细腻又敏感地牵引出赴美留学生吴汉魂和李彤的心灵困境,我们从感伤与体恤的文字里,接受了两位主人公的自杀。小说现实性的侧重点并不相同,吴汉魂遭遇无法融入的孤独,可李彤陷入自我放逐的“游离”。从某种程度上看,《谪仙记》解决了《芝加哥之死》的遗留问题,陈寅、黄慧芬、雷芷苓的选择都可以提示吴汉魂该如何生存。芝加哥和纽约都在拖拽他们向下坠落,吴汉魂站在密西根湖的防波堤上,“黑暗又浓又厚,夜空伸下千千万万只粘软的触手,从四周抱卷过来,吴汉魂一步步向黑暗的粘网投身进去。”“芝加哥是个埃及的古墓,把几百万活人与死人都关闭在内,一同销蚀,一同腐烂。”(《芝加哥之死》)在得知李彤死讯后,黄慧芬、张嘉行、雷芷苓开启疯狂的通宵牌局,破晓时分,“四十二街两旁那些大戏院的霓虹灯还在亮着,可是有了阳光却黯淡多了。我没有想到纽约市最热闹的一条街道,在星期日的清晨,也会变得这么空荡,这么寂寥起来。”(《谪仙记》)

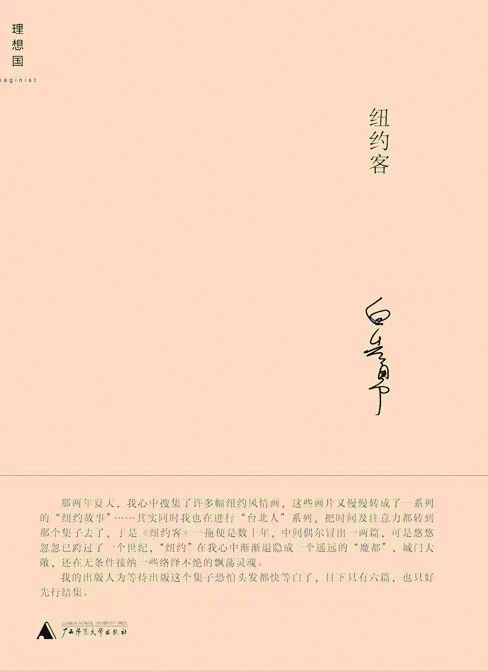

白先勇曾说起“六三、六四那两年夏天,我心中搜集了许多幅纽约风情画,这些画片又慢慢转成了一些列的‘纽约故事’……直到六五年的一个春天,我在爱荷华河畔公园里一张桌子上,开始撰写《谪仙记》,其时春意乍暖,爱荷华河中的冰块消融,凘凘而下,枝头芽叶初露新绿,万物欣欣复苏之际,而我写的却是一则女主角飘流到威尼斯投水自尽的悲怆故事。当时我把这篇小说定位‘纽约客’系列的首篇,并引了陈子昂的《登幽州台歌》作为题跋,大概我觉得李彤最后的孤绝之感,有‘天地之悠悠’那样深远吧。……可是悠悠忽忽已跨越了一个世纪,‘纽约’在我心中渐渐退隐成一个遥远的‘魔都’,城门大敞,还在无条件接纳一些络绎不绝的飘荡灵魂。”(《纽约客》)“飘”是一个充满诗意的字眼,我们现今倒是常常会用“漂”来展示一种路向选择,白先勇借“飘”内嵌的曼妙包裹“落地”诉求,以提炼20世纪60-70年代中国留学生的际遇。“谪仙”依循学业与婚恋的轨迹渐次扎根,最耀眼的李彤,始终在躲闪、抗拒着落地生根,她偏执地营建自负却无自足的自我世界,因为爱与安全的基础性缺失,导致其个体空间始终与群体空间相斥。

白先勇一向对发饰、服饰、家居、色彩的观察及表现是极为别致的,从不吝于展示女性张扬或含蓄的青春美。我一度设想,李彤是“尹雪艳”的升级版。她骄傲地“好像把世人都要从她的眼睛里撵出去似的”,但两人都被厄运搭住了肩膀,尹雪艳的右鬓簪上一朵血红的“郁金香”,而李彤发尾被一枚“大蜘蛛”衔住。

“大蜘蛛”在小说中获得三次聚焦。

“李彤的身材十分高挑,五官轮廓都异常飞扬显突,一双炯炯露光的眼睛,一闪便把人罩住了,她那一头大卷蓬松的乌发,有三分之二掠过左额,堆泻到肩上来,左边平着耳际却插着一枚碎钻镶成的大蜘蛛,蜘蛛的四对足紧紧蟠在鬓发上,一个鼓圆的身子却高高地飞翘起来。”(《纽约客》)

“她的身子忽起忽落,愈转圈子愈大,步子愈踏愈颠簸,那一阵恰恰的旋律好像一流狂风,吹得李彤的头发飘带一起扬起,她发上那枚晶光四射的大蜘蛛衔住她的发尾横飞起来。”(《纽约客》)

“李彤半仰着面,头却差不多歪跌到右肩上来了。她的两只手挂在扶手上,几根修长的手指好像脱了节一般,十分疲惫地悬着。她那一袭绛红的长裙,差不多拖跌在地上,在灯光下,颜色陈暗,好像裹着一张褪了色的旧绒毯似的。她的头发似乎留长了许多,覆过她的左面,大绺大绺地堆在胸前,插在她发上的那枚大蜘蛛,一团银光十分生猛地伏在她的腮上。”(《纽约客》)

蜘蛛意象协助确立李彤的“典型化”。蜘蛛吐丝,在收放之间,发挥对个体和他者的双重把控力。蜘蛛有一大类型是游猎型,白先勇以此发饰与李彤共存,既披露她天生的性格尖锐,又暗示其“游移”捕猎的存在方式。但“蝴蝶兰”的结局却不免落寞。它的花语是传递爱情,周大庆借此向李彤表露爱慕,可一段“恰恰”狂舞,随着“大蜘蛛”的横飞,“蝴蝶兰”被随意抖落,“像一团紫绣球似的滚到地上,遭她踩得稀烂”。(《谪仙记》)

李彤华丽繁复的旗袍令人目不暇接,慧芬婚宴是她最惊艳的登场。“李彤那天穿着一袭银白底子飘满了枫叶的闪光缎子旗袍,那些枫叶全有巴掌大,红得像一球球火焰一般。”(《谪仙记》)她曾是威士礼的“五月皇后”,小说集中描写了三次聚会,她挑选三套装扮,即机场的红旗袍、婚礼上银白色底红枫叶旗袍、莉莉生日宴的绛红色长裙。颜色与质地的变化,记录下既往的命运光彩在逐步褪色,并暴露主人公的实时情绪与心绪,李彤的艳光不由分说地从专横向黯淡抖落。

谢晋在1989年将《谪仙记》改编为电影《最后的贵族》,由上海电影制片厂出品。我们至今还能读到关于选角是林青霞还是潘虹的花絮报道。相继拍摄《天云山传奇》(1980)《牧马人》(1982)《芙蓉镇》(1986)后,谢晋出人意料地选择一部域外留学生题材的作品,显然,逆境、人与人性三者的关系,依然是他思考的主题,而宏大和升华是其纯熟的两种创作方式。他对小说从情节层面进行了线索重置与细节铺设。第一,陈寅的身份。他是作品的关键人物,小说和电影都由其承担全知视角的叙事功能。《谪仙记》里他是慧芬的丈夫,《最后的贵族》中的他被附加为李彤的初恋。我们依靠攀援陈寅的追忆成为李彤的追随者,双重身份作用于故事的丰富度。黄慧芬与张嘉行的集体婚礼的补充,安排消失多年的李彤款款到来,欢乐陡然间凝结,谁都不知该如何应对这突如其来的惊喜。于是,导演设置呼应场景,李彤穿梭人群,与20岁生日宴时一样,她即刻夺走了全场焦点,陈寅再次为“四强”拍照,“四强”站位虽没有变化,但三件白色旗袍和一件粉色裙装并列在一起,暗示着李彤与密友不可消弭的“隔”,这一次只有李桐独自微笑。请留意,自称“中国”的李彤,穿着西式套装,而“美英俄”三强,身着中式旗袍。电影期待埋设的“去国离乡”的“失根”于此处就已伏笔,并非从威尼斯终章才浮出水面。若从留学生处境与心态的精度考量,陈寅人设的变化及由其衍生的情爱纠葛,未辅助小说现实意义的强化或补充,反而落入故事片在情感处理上的传统路数。

第二,威尼斯自杀。李彤的心路经历悲伤——绝望——疯狂的三次进阶。她向物质敞开自己,却于精神闭锁自己。黑格尔强调悲剧人物,“冲突中对立的双方各有它那一方面的辩护理由,而同时每一方拿来作为自己所坚持的那种目的和性格的真正内容的却只能是把同样有辩护理由的对方否定掉或破坏掉。因此,双方都在维护伦理理想之中而且就通过实现这种伦理理想而陷入罪过中。”(黑格尔:《美学》第三卷下册,商务印书馆2006年版)李彤与女朋友在价值观和人生观都存在差异。疯狂赌马,并专压劣马赌赢,揭示她早已明确落魄事实,但依然渴望永远独占鳌头的隐秘念想。舞会中夸张的兴奋,却依然被故友捕捉住日渐消瘦的事实。无论闺友们多么不理解李彤的自我放逐,读者却顺理成章地接受李彤自杀的结果。她始终不愿意直面“太平轮”事件制造的命运跌落,自杀是她为人生观辩护的终极陈词。

对照的场景出现了,威尼斯承载着最伤情的生命轮回。“当上游下起暴雨的时候,下游的人们仍在欢乐地戏水,只有小说家知道大水就要来了,就要带走所有的一切了,至于是早一点,还是晚一点好,厉害的小说家懂得控制河川的坡度,让悲剧发生在最恰当的时刻。”(许荣哲:《小说课》(一),中信出版集团2016年版)白先勇将“迟滞效应”放置于李彤的欧洲旅行,雷芷苓家的生日宴突然被张嘉行的急促呼喊撕开:李彤死了!电影新增了一条线索,李彤在威尼斯偶遇曾在上海生活过30年的俄罗斯小提琴手,请他两次演奏柴可夫斯基缠绕着乡愁的《如歌的行板》,噙着泪突兀地问他:“世界上的水也是相通的吗?”自沉水中,她期盼能与同样经历海难的父母重逢,同时,她也能顺着世间相通的水回到故乡上海。当她撕碎了出国前母亲赠予的威尼斯出生照,电影将原本精细的留学生心理刻画,不经意间转向文化悬浮的表达。镜头从岸边茕茕孑立的背影切换为嘉行家的喧闹,又运用推/拉强调机场的“四强合影”。应该说,李彤对于一切困难都毫无心理准备,也不愿意调动行动应对。慧芬正好是她的反例,隐忍沉静,但稳妥落地。事实上,白先勇就偏爱着李彤的桀骜不驯和自由不羁,因此将李彤的出格行径界定为堕落的文本分析是有所偏颇的。

《最后的贵族》有意识吻合白先勇小说的今昔对比主题。“太平轮”沉没之际,李彤必须瞬间接受物质和精神两个层面的“失家”重创。小说简笔描绘“德国式别墅宽大堂皇,花园里两个大理石的喷水泉,在露天里跳舞,泉水映着灯光,景致十分华丽。”(《纽约客》)电影开篇却以13分43秒的生日宴场面,补叙李家的昔日光华,铺垫出人物今后的命运路向。镜头拉进李彤父母合影,接着黄慧芬、雷芷苓、张嘉行顺次登场,并由黄慧芬迎接陈寅。4分钟时的仰拍镜头,通过摇/移刻画二楼身着白色公主裙的李彤,仰附镜头的转换,既流露出亲友对其艳羡,也暗示李彤对世人的骄傲。生日蛋糕上“永远快乐,小彤爱女”祝语运用了四次特写镜头,在陈寅温柔的注视中,李彤分三次吹灭蜡烛。一抹忧虑嵌入陈寅眼中,画面在黑暗中淡出,切入舞池。电影还增加了威士礼大学的新年晚会,“四强”登台合唱黄自作品《花非花》,以白居易《花非花》为词。“花非花,雾非雾。夜半来,天明去。来如春梦几多时,去似朝云无觅处。”人生如梦,雾、春花、朝云,变动不居,象征家族昔日美好如过眼烟云,而女孩的命运即将飘摇不定。“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”的今昔慨叹从花雾迷蒙的深远中延宕。

比较小说与电影,我觉得《谪仙记》的悲剧性书写似乎更不落痕迹。梅特林克在《日常生活中的悲剧性》一文中指出,日常生活的悲剧因素,比冒险事业中的悲剧因素真实、深刻,也更能引起内在真实自我的共鸣。它超越人与人之间、欲望与欲望之间不可避免的斗争;它超出了责任和情欲之间的永恒性冲突。电影为李彤的悲剧铺设面面俱到的细节,比如盛大的家宴、消失三年、宴会狂舞、失控赌马、威尼斯偶遇故人,这样的处理无时不在加固戏剧性,并有设计地导向其自我毁灭的结局。但是“安安静静的冲突常常比刀光剑影、血流成河更有张力,因为它是一张悬在心底的网,柔软,却永远破不了。”(许荣哲:《小说课》(一),中信出版集团2016年版)小说的做法反而是稀释了故事性,它恰能在静默和留白中,描画李彤孤独的灵魂。李彤之死带给大家的震撼是深沉空洞的悲哀,谁都需要与命运较量缠斗。李渔强调结构“减头绪”,不能关目过多,令观场者如入山阴道,白先勇深谙中国戏曲“头绪忌繁”的创作理念。《谪仙记》巧妙地运用中国传统古典戏曲的创作手法,首先以回忆调整时空,陈寅是在事过境迁后追忆李彤;其次“点线结合”,李彤命运走向为主线,生日、送别、独舞、赌马等成为培育情绪的节点。特别是精致的“停顿”技巧,白先勇常推动情感将至最高点悲凉时,刻意戛然而止。

“你们这儿的Manhattan全世界数第一!”

“走吧,回头慧芬以为我真是把她的丈夫抢走了。”

“罢了,罢了……我们进去吧,我已经输了好些筹码,这下去捞本去。”

“打牌!打牌!今天是我们宝宝的好日子,不要谈这些事了。”(《谪仙记》)

《最后的贵族》虽然将留学生困境多维扩展,并定位于乡愁母题,但也舍弃了《谪仙记》“以简驭繁”的结构特色。

《谪仙记》还有一个较小众的1987年香港TVB版,片长48分钟,由金庸武侠剧的金牌监制李添胜指导,安排在“周末小品”播出。剧作基本忠实小说原著,较大变动是将地域由纽约改设为香港。李彤在香港飘着,俾睨所有追逐她的男性,像一杯Manhattan烈酒。服化道都有所简化,人物命运的转折点被较为生硬地植入,作品难免滑入现实主义都市剧的常规性影像传达。

重读《谪仙记》的时候,我意识到曾忽视了“飘”的深意。我们会反复讨论白先勇小说的“无根”,事实上作品辨识度的建立还有绵长悠远的抒情,“飘”是白先勇对昆曲、对《红楼》的感情转化,恰如其分地展现女性身姿轻盈和心神摇曳,并同步创作者情绪与思考的动态发展。我以为,同样处理抒情,白先勇先以共情介入,而根据其作品改编的电影却预设性地以感动为目的。