周子湘:漂泊的意义,不是回到故乡

编者按

2020年,最早一批“80”后已经40岁了。

他们从青春期的懵懂少年转型为社会的中坚力量,并逐渐拥有稳定的形态和鲜明的特征,一路走来,犹疑与执着并举,迷惘与坚定并在。值此节点,中国作家网特推出“‘80后’作家对话录:个体·代际·经验”专题,通过与八位知名“80后”作家、评论家、诗人的深入交流,力图展现他们的新风貌,以及他们对生活、文学创作上的思考。此外,专题亦约请相关评论家关于“80后”文学的评论文章,多角度阐释“80后”作家群体的创作。希望在本次专题中,我们能够对“80后”文学群体有更多新的发现与思考。 让我们在回望中细致梳理,在展望中奋力前行。

周子湘:漂泊的意义,不是回到故乡

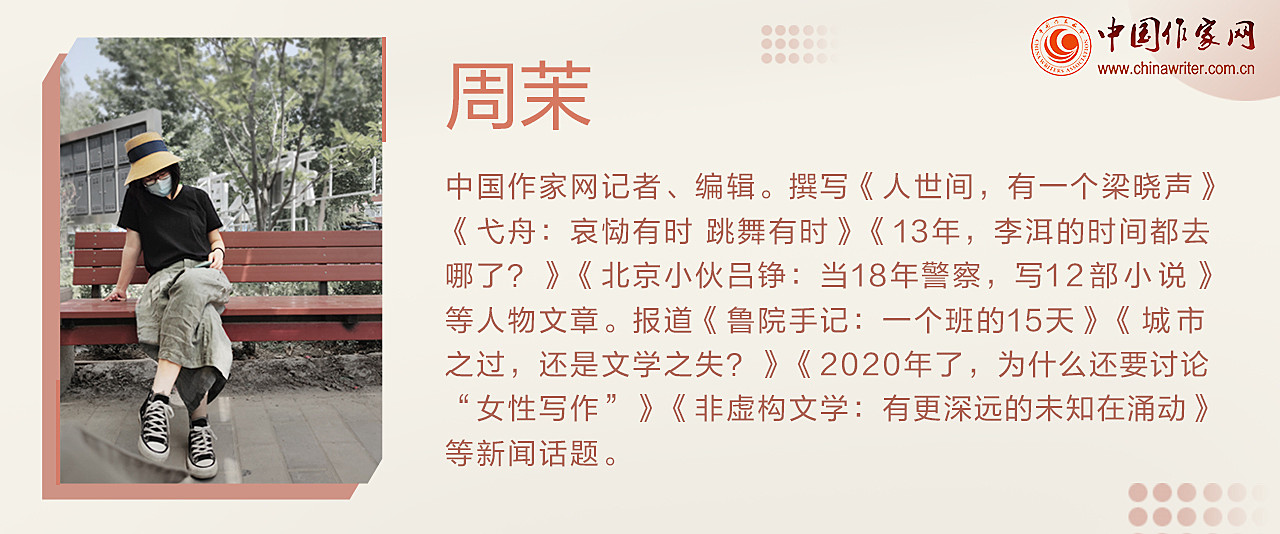

周茉/文

新加坡著名景区,广场上矗立着洁白的莱佛士雕像,一个将新加坡建为世界重要国际港口的英国人,一百多年前从这里登陆。他的身后,流淌着新加坡的母亲河,两岸高大的芭蕉树摇动绿叶,把一个姑娘裹进怀抱。

“429,去把机台上的晶片送到蚀刻区!”

“429,Super来了,快下货!”

“429,给工程师打电话,五号机台出问题了,快!”

坐落于新加坡的世界著名半导体晶圆电子工厂,那台Super一路呼啸,被429用推车推着穿过人群。像大片白桦林,连体的白色防尘服裹着一个个人,阻隔了灰尘和细菌,也阻挡了呼吸。

Super是带着南洋音的英语:超级晶圆。所有机台都要为它让道,耽误它一分钟进机台,整月工资都不够赔它一小块。

429,一个代号,是隐姓埋名的女工,是站在新加坡河岸的姑娘,是十年前的周子湘,和像她一样的万千海外打工者。

如今再想起,周子湘只觉得,时过境迁,漫长光阴没让那些东西弥散掉,“他们就在我身边,我的脑子里,我的心里,从未消失。”他们,散落在《慢船去香港》的纸页上,在周子湘的这本中短篇小说集里呼吸生长。生活的根扎进故事,虚构的不虚了,五年海外打工经历的所有记忆与情感,在周子湘笔下淌成了三十万沉静的文字。

“中国在海外务工的兄弟姐妹生存在世界的各个角落,他们不被人发觉,我想将他们的心灵故事写出来。”

截止2017年12月,中国累计出境务工人员已超过850万人,仅是合法渠道出境人员,通过蛇头、黑中介等方式出境谋生的“黑劳工”并不算在其中。一个庞大群体,沉默的,隐形的。世界上一百多个国家和地区,散落着远离故土的打工者,周子湘也在其中。

“二十出头吧,打工妹,我是其中一员。”

船上船下

4万吨重量,12层甲板,600余间客房,丽星邮轮双鱼星号从香港出发,在公海绕上几圈,周子湘的一天过去了。每日要接待邮轮上大量观光客就餐,餐厅里强壮的印尼小伙子,一手叉腰,一手扶着肩上的托盘,两条长腿矫健如飞。边走路边和香港客人聊天,印尼味的英语里夹杂几句粤语。

离开中国去海外打工前,香港邮轮上的餐厅是周子湘的工作地之一。来自马来西亚、印尼、越南的各国打工者,填满了行政管理、酒店前台、俱乐部发牌员等等不同岗位。

餐厅里内地来的其他打工女孩,有人很快学会了粤语,周子湘很佩服,自己的语言能力实在有限,同餐厅的上海女孩用粤语为游客推销红酒,她只能站在一旁干看。这段经历,后来被她写进中篇小说《天涯厨王》,发表于《人民文学》。

“每天早晚夜三班倒,没有休息,除非你生病。九、十月份台风季休船时候,能放上几天假,就是这样子。”

待过几艘邮轮,航线远至越南、泰国,海水颜色不同,浪花翻涌的形状不同,透过船舱玻璃,周子湘看到的一小块被切割成四四方方的海却没什么新鲜,她每天面对最久,也是唯一的风景。在陕西西安出生成长的姑娘,第一次那么想念家乡古旧的城墙。

船上很多来自内地的打工妹,带着梦想,也带着现实生活中的遭际与碰撞,在异地他乡生存。周子湘代表作之一、短篇小说《慢船去香港》中的主人公茉莉,原型是邮轮上的姐妹,在餐厅端盘子的姑娘想方设法要坐在行政秘书的办公室里,重温以前在家乡的舒适与体面。舆论对一个女人为了达成目的的无端想象总带有几分不堪,然而当一个挣扎在社会底层的女性被欲望裹挟前行,也许终究逃不过陨落的悲剧命运。

“我想回家,我最怕这里的夜晚和大海了,永远望不到头,不知道前面是什么,不知道我自己是什么。”

——《慢船去香港》

这篇小说最早刊发在《民族文学》,2018年被《小说选刊》转载并获得第九届“茅台杯”《小说选刊》短篇小说奖,同年被翻译成蒙古文、藏文、维吾尔文、哈萨克文、朝鲜文五种文字,发表于《民族文学》少数民族文字版。

“我一直在坚持投稿,边学习边修改,才慢慢走出来。” 结束海外打工生活后,周子湘决定成为一个真正的作家——从打工故事写起。第一本小说集出版,名字就叫《慢船去香港》。

2016年,陕西省实施“陕西百名优秀中青年作家艺术家资助计划”,作为导师之一,作家贾平凹选择了周子湘——

“叙事是容易的,但在叙述中要把故事人物的灵魂写出来,这是一件非常难的事。周子湘走的是写实的路子,她有很强的写实功力。无论在人物塑造、性格刻画、故事架构、立意拓展等方面,她都敢于硬碰硬,而不绕着走。”

怎么能不写实呢?他乡,是刺进打工者内心深处的一根芒刺。那些痛感和质感,像藤蔓,和周子湘的生命紧紧纠缠在一起。写作,是安抚这根刺的疗愈之途。

很多人说,从这个“80后”作家的小说里读出了生于六七十年代人的味道,纯正,坚韧。“和年龄关系不大,毕业后十几年我在很多地方,从事了很多工作,接触过各式人群。”周子湘说,生活经验和社会经历让自己不同于书斋式作家,“我没办法单靠想象或某种精神性的东西写作,必须要有真实做底子,哪怕它很坚硬,会扎疼你。”

面对生活,周子湘不是幻想主义者,也不是浪漫主义者。她的文字和她的人一样,脚踏实地,干脆利落。人物塑造和内心世界的刻画,让人读出稳准狠。

“小说到底写的是人性,人性是什么?是一个人不愿展示给外界的痛与欲望,是隐匿于内心的幽微情感和精神活动。写人,有血有肉,丰满立体,读起来才能活。”

小说《女人花》中,花店老板绿月和客户沈子健最终没有在一起。读时我猜想,二人的前期铺垫会不会引出后续的一段感情?整篇小说是不是以绿月的感情线为主?

做过花卉生意的周子湘笑,“他俩一个是欠钱的,一个是要钱的,怎么可能在一起?那是浪漫爱情故事里才有的桥段。”

家具厂老板沈子健,表面风光,实际公司已经亏损,不想还钱,因为拿去还账就没法维持公司运营。他还得维护面子,不显得掉价,不能直接说自己没钱了,只有拖着。绿月,一个单身女人,靠卖花为生,先得活下去,再考虑谈恋爱,考虑跟谁喝红酒喝咖啡。这并非虚构,很多现实的例子远比这个残酷。“按你说的,照着开头俩人互有好感惺惺相惜发展,历经磨难最后走到一起,生活规律来说根本不可能。”

“什么是生活规律?”

“处在实际情况下,人物的想法、选择、行动,他会怎么做。好比这篇小说,它的规律就是商业竞争,在商言商,利益永远是第一位。你让他俩谈恋爱,就不符合生活规律。”

当我们在衣食无忧的环境中思考人生哲学时,现实让更多人体验着生存的锋利。对他们来说,活下去,比怎么活更迫切。

《慢船去香港》献给曾经与周子湘一起同甘共苦的打工姐妹。底层打工者的渴望与理想,有挣扎,亦有执守。故乡回不去,远方亦是无法到达的彼岸,“我想记录和挖掘她们灵魂深处的诉求,触摸她们的脉搏跳动。”

“你的打工姐妹看到这本书了吗?”

“看到了,只要回国的就都看到了,还让我寄书。”

“她们看完什么感觉?”

“她们不懂文学上的事儿,但是她们说很真实。对我来说这是最高的赞誉。”

上下铺的四人宿舍,周子湘在邮轮上两年的栖息地。“你想不到,女工的宿舍布置得精致而美丽”,周子湘回忆,“房间整洁干净,她们爱美,清贫也能安排好生活。很多从农村来的女孩子,你以为可能邋遢,但恰恰不是,特别心灵手巧。”

包容和无视只在一线之间,很多生命得已展开的前提,是他们足够微小,不被看见。“不是说我们是作家(情感)就丰富,别人不是作家就不丰富。无非是她们不会写,没有形式和渠道表达出来。”

小说里很多人物原型,是周子湘异地异国打工时的朋友,写下来,成了《天涯厨王》《惘然记》《新加坡河的女儿》《爱哭的珍妮》《她的世界正下雪》《别了,苏菲》…… 人们看到的零星报道中只有这个群体的简单面目,他们鲜活的世界,比新闻凛冽而真实。艰辛打拼,顽强生活,精神和肉体的沉痛与撕裂,同事、朋友、伴侣、老乡,相互倾轧又相互砥砺;出走的打工者归来,面对生疏的家乡故土,在漂泊的身份中重新观照自我。这是周子湘,和一代青年面向世界的探索意识。

现实中主人公茉莉的原型,没有像小说中魂归大海,最后选择回国。彼时的打工姐妹大多留在了异地异国,或一人奋斗,或远嫁他乡,回国的只有零星几个。有的家里给订了婚,有的联系好了国内新工作,有的实在受不了,觉着太苦太累。

“没想过也在外面闯一番吗?”我问。

“没有,”周子湘回答得很果断。“出去就是帮家里,为挣钱。”

“那个时候你在做什么?”

“刚大学毕业,学的汉语言文学专业。我以为终于能开始好好写作了。”

惊心动魄的“80”

上世纪八十年代,中国文学的黄金时代,人文精神重燃,各种思潮涌入。周子湘回忆,那才真的是全民阅读。“窗户和门都敞开,开放和热烈的年代,中西碰撞,火花四溅。”

小时候家里书架上放着朦胧诗选和《浮士德》,是周子湘当工人的亲戚买的。“当时的标配,大家都买,工厂里很多人带着书,看懂看不懂都看。”抢着买书、读书成为潮流的八十年代,空气里都能嗅出知识的味道。生于1980年,10岁的周子湘和顾城、舒婷、北岛、歌德相伴。

上初中后,周子湘自己攒钱买了《中国现代小说辞典》,读到伤痕文学,反思文学,寻根文学,海派,现代派,先锋派……,厚厚一本,到现在还留着。大量文学专业名词她分不大清楚,但能通过文字描述感受到区别。

《芙蓉镇》《风筝飘带》《男人的一半是女人》《游园惊梦》《金锁记》《十八岁出门远行》——周子湘边读边模仿着写,看不太懂,但是觉得有意思,还想看。“就是喜欢读书,喜欢写作,常把身边发生的事模仿书里写成故事。”语文老师整天拿周子湘的作文当范文读,推荐她参加全国作文大赛,获了优秀奖。“我记得特清楚,全校就三个人获奖,我写的是北戴河。”

老师说周子湘有天赋,以后可以创作,搞文学。她不懂天赋是什么意思,却记住了后半句。

“80后”是幸运的,这代人年轻时赶上了改革开放后文学的蓬勃生长,在观念形成和语言习得上都正当其时。1998年,上海《萌芽》杂志联合多所高校举办首届“新概念作文大赛”,以“新思维、新表达、真体验”为宗旨,号召作者用真情实感,写出具有想象力和创造性的文章,由此成为一代“80后”写作者的敲门砖。

韩寒,是谈到“80后”无法略过的作家之一。周子湘读他的小说,语言表面戏谑、讽刺,但内部有对社会的思考和批判。“他常常关注一些细节,引人发笑的背后透出思辨性。”

在周子湘的青春时期,庆山(安妮宝贝)留下的影子比韩寒更深。海外打工期间,周子湘常带在身边的书里,总有一本庆山的小说。直到现在,周子湘都在关注庆山的创作,“她的小说具有极致的探索性、独具一格的语言和对人性黑洞的深刻洞察力。她对现代都市人群的敏锐观察、不断探索自身精神成长的特点,在小说《莲花》中展现最全面。”

再后来,卫慧的《上海宝贝》出来了。周子湘的朋友从地摊上买来了这本书,扔在一边,她看见拿回了家。生理欲望、同性感情、迷惘与沉沦……对于当时成长中的文学青年来说,算是彻底“炸”了一次。“冲击,真是冲击……它跟之前的文学作品都不一样,之前都是比较正统的路子。”周子湘意识到,这是一个不同文学观念相互冲撞、惊心动魄的文学时代。

在这样的文学沃野上奔跑的“80后”作家,自由叛逆的精神,无畏无惧的青春姿态,让大众视野聚焦于他们极具个人气质和自我经验的文字,校园文学、青春文学一度成为“80后”写作的标签,以至个性化叙事发生了过度泛滥的危机——“格局狭小、自我封闭、精神单薄”,久而久之,这波初登文学舞台的青年作家受到诟病。

周子湘没有时间像大多“80后”作家那样,在那个年纪沉溺于自我的精神世界,她真正的文学理想和写作启蒙,在海外打工的日子里生根发芽。

我的疼痛,不是异国他乡

香港邮轮工作期满后,周子湘到新加坡电子厂当女工,更累,收入却高一些,当时汇率大概1:5,1元新币相当于5元人民币。芯片检测员,从晚上七点到早上七点,十二个小时的夜班,周子湘干了近三年。每天早上别人醒过来,她刚下班,倒床上沾枕头就睡着。

周子湘经常看着宿舍门外被晨光拉长的自己的影子,对着它叹气:只有你与我相伴了。异国漂泊,文学成了唯一的慰藉。新加坡图书馆的图书证上,红色印记盖满了每一页,周子湘是借阅率最高的读者,图书馆管理员认为她信誉良好,宽限了借阅期限。

“说起来,我真正开始动笔,是在新加坡,在更苦更累的这个电子厂。”

车间里,穿着厚厚的防尘服,戴着防尘手套、防尘口罩。把自己包裹得严严实实,只留两只眼睛,在电脑上边看屏幕边偷偷敲键盘。不是写工作报表,是写小说,所以只能胆战心惊。一旦暴露,就有被开除的风险。

一边构思人物情节,一边防着组长进车间巡查,周子湘小心翼翼,还是被抓住了,组长说她上班不务正业,再有下次就严肃处理。后来有一天,组长在《联合早报》上发现了周子湘发表的小说,对她说,你写的小说我看了,不错。没想到你还真会写。只要不耽误工作,你写吧,我不抓你。在这之前,同为女工的姐妹因为被查到电脑有游戏记录而被遣返回国。

“可是我很失望”,周子湘说,“因为不是正经的文学刊物。”

1997年,原创文学网站“榕树下”横空出世,风靡于抱有写作理想的文学青年群体。通过网络,许多人圆了一次写作梦。宁财神、蔡骏、郭敬明、饶雪漫……这些人都曾经在榕树下发文,有些人因此成名,彻底改写了自己的命运。有网友说:这里有比文学更重要的东西,我不再仅仅为文字写作,我为生活写作,写出自己心里的感受。

除了工作车间,“榕树下”是周子湘待得最多的地方。省吃俭用攒钱,花两千新币(约合一万元人民币)买了台电脑,“那时的作品还很稚嫩,都是练笔,谈不上好。反正一有时间就写。”

周子湘不是骄矜的人,80年代在工人家庭成长起来,有小十多岁的弟弟要照顾,家里大小事她都参与拿主意,是个扛担子的主心骨。我一直不明白,既然体力上的苦累都不是问题,为什么她反复说海外打工最难忍受异乡的孤独。

“你不知道,我太想写作了,但是没人支持,海外打工(写作与发表)太难了,” 周子湘说,“母亲强烈反对,觉得搞文学没用,没前途,能当饭吃吗?” 写作这条路上,周子湘孤军奋战。

家庭不理解,做出的努力与成绩都是否定。身边没有朋友对文学有兴趣,能同她分享。在新加坡电子厂,上班不能迟到,周子湘每次早去车间1个小时,休息室人少,能多些安静看书的时间。其他打工姐妹带着零食瓜子,边聊天边看她,觉着她像个傻子。没人关心周子湘发表了什么,多一张报纸包东西比上面登出的信息更能吸引她们。

“喜欢写作的人更注重精神层面的交流。海外打工,大家都孤独,但不是我这种孤独。她们的孤独是没有男朋友、不能出去玩的孤独。”

唯一能交流文学的对象,是网上的一个老师。回国后,周子湘报名参加“新教育网络师范学院”的线上授课,其中一门教授哲学和古典诗词,她常把自己写的小说发给那门课的讲师看。“他告诉我自己的阅读感受和写作建议,给了我很大帮助。”

周子湘在小说中写了很多女性,她笔下的女性总是疼痛的。像一篇评论所写:她们的疼痛不是青春的小打小闹,不是物欲餍足之后的敏感空虚,而是来自生活磨砺与重击的切肤之痛。她们投入一段段感情,这些感情栖身于阴影中,投射到现实生活,大抵会被演绎成以女人为原罪的狗血八卦。作为女作家,周子湘贡献了与男性主导的社会所不同的视角,她将女性置于中心,细细描摹她们的心路,使她们的感受传递出温度。

提笔之前,周子湘并不确切清楚自己的角色。“直到打算写她们,我才发现,我就是女工,身在其中,和她们一样。我不悲悯着俯瞰,也不仰视,为她们歌功颂德,我是这个群体的一员,她们是我,我也是她们。”

那些花花绿绿的钞票,寄回家里,家里人从银行取出的,是厚厚一沓人民币。红色的纸,像女工们的血液,河流一样流回自己的家乡。

——《新加坡河的女儿》

这篇《新加坡河的女儿》,写了一个女孩在异国的打工生活,还有注定无疾而终的爱情。周子湘告诉我,这篇小说为自己而写。她读过打工文学,读过郑小琼的诗歌,“她的诗写得很好,打工那种痛,我能深切地感悟到。”

“打工群体的关键词是痛吗?”

“不一定,我不敢妄议。有的人不一定觉得痛,他可能觉得是别的东西。就我个人来说,是有一种痛感的。”

痛感是什么?周子湘最遗憾的是,如果有比较好的环境能接触到文学的话,会对自己的写作更有帮助。

“你对文学非常热爱,也非常想写作,但是你没有渠道。没有渠道是什么意思?信息是封闭的,想学你都不知道跟谁学,没地方弄明白文学是怎么回事,怎么能写好。正式发表渠道也没有,除了网上随便写一写,就是看个邮箱瞎投。”

从浅滩到江河

如果“80后”的群体个性被定义为自我与张扬,在周子湘身上,这份特质变成了内敛式的隐忍和坚持。

二十出头的年纪,只身去海外打工,哪个女孩会真心愿意呢?“挺委屈的,牺牲了我的青春和理想,从学校毕业,我想好好写作。但是没办法,家里那个情况,你张不开嘴。”

妥协和退让,在生活里有,在文学里没有。“委屈化成了动力吧,我更要追逐文学理想”,周子湘说,“现在我家里都不知道我在写什么,他们也不看。”

丰富的生活经验塑造了周子湘扎实厚重的文学风格,写小说,她不困难。“一气呵成,我写小说很顺。不是哗哗写出来不停笔的顺,是思路顺,清晰,不卡壳。好像这个写完了,下个就在那等着我。”

周子湘觉得,写小说很快乐。

“没有过痛苦的时候吗?”

“有啊,生活当中有痛苦,写小说没有。”

“提笔回望海外打工的日子,不会有痛苦吗?”

“那还是生活本身的经历。我写小说是享受的状态,真的,很快乐。我生活快乐的来源,很大一部分都是写小说在支撑。”

周子湘将写作比喻为谈恋爱,你欣赏对方,对方也喜欢你,两人在一起志趣相投,闹别扭也能很快和好。“你们彼此有渴望,不就是在谈恋爱吗?”

海外打工是周子湘的一段经历,有一天写尽了,她的写作该往何处去?对此周子湘并不担心。“很多人会问脱离打工生活你写什么呢?对我来说不成问题,因为我有捕捉生活的能力。”

写《纳棺人》,周子湘走近为去世亲戚进行殡葬美容的化妆师,描绘了一个边缘群体的内心世界;写《女友夏兰兰》,周子湘自己到即将拆迁的城中村,和村民们唠嗑聊天,有了在男友安排下与老光棍假结婚的进城女孩的故事;写《骆玉珠传奇》,周子湘采访了到云南执行任务的缉毒警察……

写小说一定要有设身处地的现场感吗?我有些疑惑。当某个人物或事件足够吸引你,占有素材的基础上进行虚构似乎是惯常手法。

“不,我绝对不这样写,”周子湘很肯定,“人物是灵魂,人物不能造。很多人物为什么扁平化,虚构太多了,都靠猜。要么失真,要么单薄。对我来讲小说第一点不是抓故事,不是抓情节,是抓人。”

以前,周子湘看到什么就写什么,写别人,写自己。现在她更深入地关注和思考整个社会。

新作中篇科幻小说《月球异乡人》,发表在《小说月报·原创版》。还是打工青年的故事——周子湘想象了60年之后的地球与月球,主人公杰克为了移民月球,要完成秦始皇兵马俑DNA复制的任务,小说在科幻想象力的外壳下探索人物内心世界。

最初她对科幻并不感兴趣,机器怎么能和人相提并论?直到看了一部纪录片《宇宙大爆炸》,“吸引我的是,它里面也有人文性的东西。并不只是冷冰冰的科技。”

周子湘常说起张承志的小说《北方的河》,现代知识青年探索人生的精神历程。一边是黄河、湟水、永定河、额尔齐斯河和黑龙江,一边是主人公追随它们的青春足迹。她很喜欢这篇小说,为自己整个青年时期带来深远影响。“和他的许多小说一样,这篇小说呈现出象征意蕴浓厚的诗化风格。是小说,也是一首生命长诗。”

一晃,“80后”年近不惑。人到中年,周子湘的脑海中无数次出现那条“北方的河”——像生命进入河流的壮阔与深流之处。

“以前我是浅滩里的小鱼虾,蹦呀蹦。现在回看,自己有很多无知的行为,包括对写作的无知,都会有。你获得越多的时候,越会感到自己的无知。”

“现在呢?”

“我不是那种对生活要求很高的人。我唯一的要求,有个安静的地方写小说就行。”

后来,周子湘特地写了一段话,嘱我一定要呈现在文中——“这是我最真实真诚的想法”:

假如你站在陕西奔腾厚重的黄河岸边,就会明白,个人在整个时代中的渺小。年龄让你经历了事情,已经有自己的判断力,知道轻浮的生命应该过滤掉,留下沉甸甸的生命质量。汉江让我思考,个体的生命,如何最终获得生活的真正意义。渭河使我懂得,无论怎样奔腾的河水,最终都会变得平静而深流。