《被涂污的鸟》:我们都是野蛮人

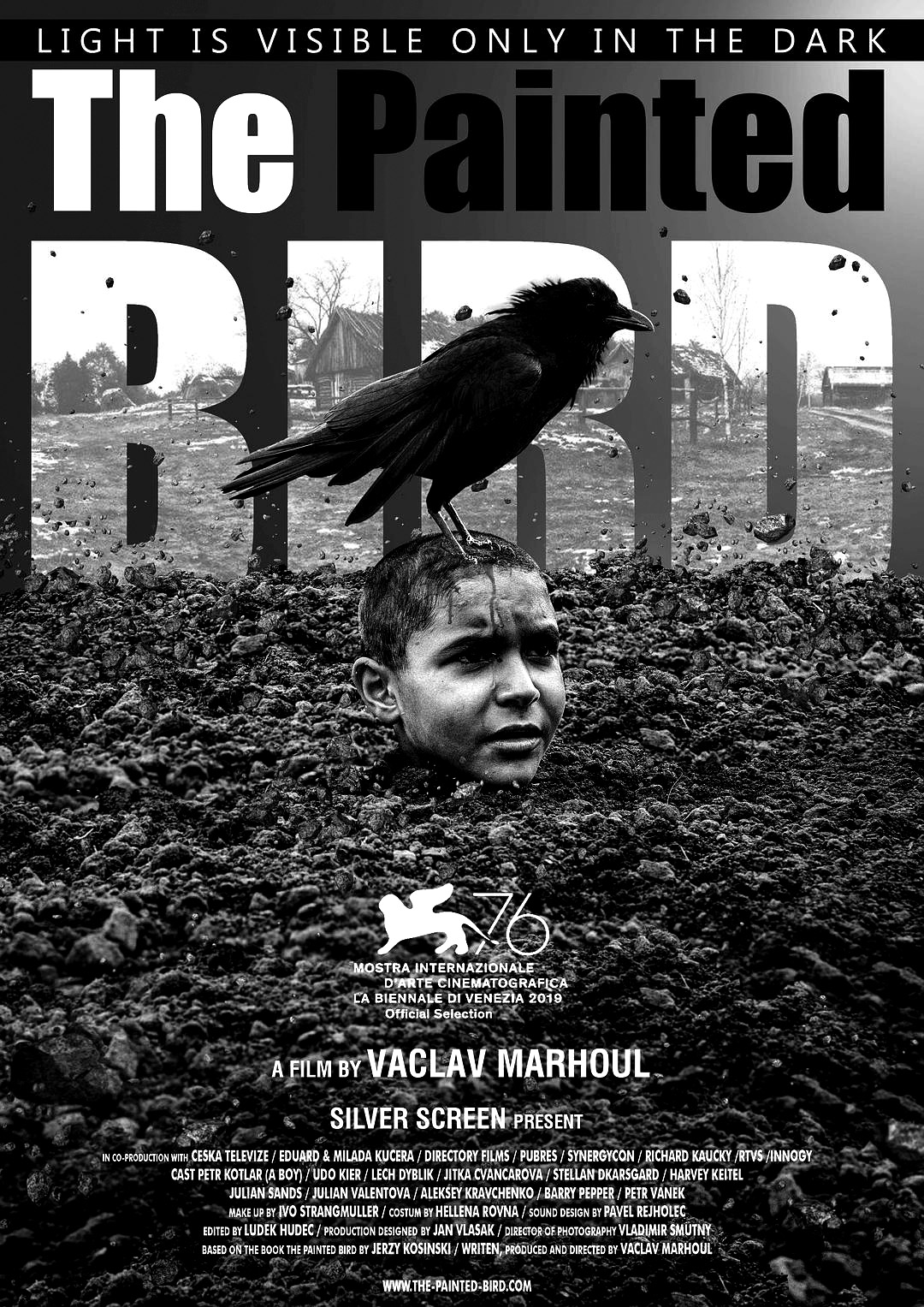

第92届奥斯卡公布的“最佳国际电影长片奖”入围短名单中,《寄生虫》《痛苦与荣耀》等热门影片不负众望,高调入选。其中有一部不太为人熟知的电影,同样在名单之列——《被涂污的鸟》。该片最早亮相于2019年的威尼斯国际电影节,参加主竞赛单元,因题材和内容引起巨大争议。在前不久的欧盟影展上,中国观众得见这部电影的真容。

从小说到电影

电影《被涂污的鸟》改编自耶日·科辛斯基的同名小说,讲述无名犹太男孩在第二次世界大战期间流浪于东欧村庄,遭遇各种凌辱待遇,最终幸存的故事。小说《被涂污的鸟》自1965年出版后,便备受争议,尤其受到东欧诸国报纸和杂志的攻击。随着时间流逝,小说赢得全世界范围内的认可,已被认为是一部刻画“二战”的经典之作。2005年,《被涂污的鸟》被《时代》周刊评为1923年来最好的100部英文小说之一。

小说标题“被涂污的鸟”取自耶日·科辛斯基儿时见到的农村习俗。作为娱乐活动之一,农民会把逮住鸟儿的羽毛涂成彩色,然后放飞它们。这些色彩鲜艳的鸟儿返回鸟群后,会被其他鸟儿视为异类,遭到攻击和撕扯,然后被活活杀死。这个书名形象表达了东欧诸国的犹太人在“二战”期间遭遇的生存困境及小说主人公在书中的形象:被自己人虐待。

一般认为,耶日·科辛斯基根据自己的童年经历创作了《被涂污的鸟》。耶日·科辛斯基出生于高级犹太知识分子家庭,6岁时“二战”爆发,德国纳粹开始屠杀犹太人。为保护他的安全,耶日·科辛斯基的父母拜托一位陌生男人将其带到乡下避难,男人在得到钱财后无故消失,耶日·科辛斯基于是开始了在东欧村庄间的流浪。“二战”结束后,父母在孤儿院找到他,这与小说的结尾如出一辙。

耶日·科辛斯基的童年经历与小说记叙的内容吻合程度之高,让人不由得相信小说乃自传的说法。不过,耶日·科辛斯基几乎完全否定了这个观点, 他义正言辞地表示自己“拒绝做战争幸存者的代言人”。 1976年,耶日·科辛斯基给再版《被涂污的鸟》写了一份作者序言,他写道,“我不会让自己成为一个贩卖个人罪孽或隐私回忆录的人,或者一个记录降临到我的同胞和我这代人身上的灾难的人,我只想做一个纯粹的小说家。”小说意味着虚构和想象,与传记如实照搬人生的逻辑相背离。

不过耶日·科辛斯基再怎么辩解,都无法忽视这样一个事实,即小说源自现实。《被涂污的鸟》当然不是凭空的虚构,耶日·科辛斯基用小说家的笔法将童年往事转变成一部小说。耶日·科辛斯基之所以做出如此决绝的声明,不仅因为他是“大屠杀”的幸存者,灾难给他的人生留下了不可磨灭的影响——不妨将写作看作一种修复创伤的应急机制,耶日·科辛斯基在写作时是绝对痛苦的;同时,写这份序言也是为了封住好事之徒们的嘴巴,避免给自己带来人身危险(正如耶日·科辛斯基在序言中说的,小说出版后,他多次遭受生命安危和来自同胞们的诽谤)。

《被涂污的鸟》的改编到底算成功还是失败?仁者见仁,智者见智。那些被影像惊吓的观众,需要重新找来小说进行一次深度阅读,以确证电影所呈现的世界是否表达过度,到时他们将发现一个更为宽广和深邃的文学世界;而那些带着阅读经验前往影院观影的观众,或许不会满足于电影简单流于视觉化的呈现,他们的感官在将近3个小时的视觉“轰炸”后会感觉疲劳。

电影在形式与内容之间创造了鲜明反差。《被涂污的鸟》使用35毫米胶片格式进行拍摄,画面如同明信片,具有精致的构图和摄人心魄的美感。出现在画面中的,则是能够引发强烈生理厌恶的内容:情人被女人的丈夫挖走眼睛,放荡女子被村民合力凌辱至死……这些被当代世界摒弃在常理之外的行为(暴力、乱伦、性虐待……)在电影中被当作常态呈现。影像行使着冒犯观众的目的,让观众感到震惊的同时引发他们思考。

永恒的戏剧性空间

对于《被涂污的鸟》,本可以有两种改编方式。其一,延续小说中男孩作为故事讲述者的设定,在影片开头加入画外音,将读者轻缓地带入影像世界,如同迈克尔·哈内克在《白丝带》中做的那样,后者同样是一部表现战争期间暴力与罪的电影。甚至这股画外音可以选择成年男子的声音,以回忆的视角展开整个故事,既让观众对主角有认同感,同时对久远往事的回忆可以在观众与影像表达的内容之间形成一定的观看距离。

导演瓦茨拉夫·马尔豪尔选择的是另一种方式,将《被涂污的鸟》呈现为一个独立自足的世界。男孩虽然仍为主角,但他的视角并没有保留,知晓一切的上帝视角摒除了一切主观成分,主观也就意味着创作者的观点。同时借助于美轮美奂的黑白影像,尽可能剔除影像的可感度,让观众纯然目睹一幕幕触目惊心的残酷场景,而与现实世界形成一定的距离。作为一种小说影像化的方式,电影同样行使着创造与现实平行的世界的功能。

耶日·科辛斯基企图借鉴的是古希腊喜剧作家阿里斯托芬的讽刺剧《鸟》。在这部喜剧中,阿里斯托芬以古代雅典的公民为原型,放宽现实的束缚和逻辑,让他们生活在田园牧歌般的自然国度中。耶日·科辛斯基认为,阿里斯托芬使用了象征手法,从而可以无所限制地描写真实的事件和人物,不用受历史写作中难以抗拒的种种限制。耶日·科辛斯基做到了吗?

我想,瓦茨拉夫·马尔豪尔在电影中做到了耶日·科辛斯基在小说中没能做到的事情——“将作品置于某种神话境地,一种永恒的虚构状态,全然不受地理环境或历史因素的约束。”这也许得力于电影与小说在呈现世界时的不同。小说无法彻底摒弃历史,《被涂污的鸟》中仍然有关于历史、地理和民族的现实成分。能真正做到此点的是电影,如果不借助剧情介绍,观众几乎无法为电影呈现的世界定位:发生的时间,地理坐标或人种民族……

角色言说的语言和身份设定也能看出此点。电影中的角色说的是虚构的斯拉夫语,这是由伏伊希奇·梅伦卡(Vojtěch Merunka)开发的一种人工语言,只有小男孩说的是捷克语。在电影中,捷克语与虚构的斯拉夫语可以相互交流。而且除了主要角色,每个人都被称为约斯卡(Joska),并一直保持匿名直到电影结尾。捷克语作为“外语”的想法,极好地隐喻了小男孩在普罗大众中作为犹太人的“局外人”身份。

耶日·科辛斯基说:“小说会按照生活的本来面目来表现人生百态。”因此,他选择小说而不是历史著作来呈现那段触目惊心的历史。不过,电影在直观还原现实的能力上,或许是小说所不具备的。《被涂污的鸟》彻底摒除了主观性和抒情性,导演冷冰冰地将世界剖开,让隐藏在表现之下的残酷肌理呈现出来。通过剔除色彩(黑白摄影),放大人像(特写),将场景打造出精致的美感,从而将影像转变为一幕幕震撼奇观,逃离现实逻辑提出的真实要求。

如何呈现大屠杀

对于任何导演来说,拍摄一部“大屠杀”电影需要极大的野心,同时也是一次“成则为王、败则为寇”的战役。瓦茨拉夫·马尔豪尔为此准备了10年,他说:“像全世界数以百万计的读者一样,当时我着迷于小说《被涂污的鸟》。当我在2008年年中完成故事片《托布鲁克》后,我决定投入自己的全部精力和技巧来获得电影的版权。最终,我成功了。”通过与8位编剧合作,并花3年时间创作17个版本,瓦茨拉夫·马尔豪尔成功将“大屠杀”的历史转变为影像。

德国哲学家阿多诺有句众所周知的名言:“奥斯维辛之后,写诗是野蛮的。”我想这位哲学家想指责的并不是简单的写诗行为,而是抒情。这句话应该换成这样,“奥斯维辛之后,抒情是野蛮的”。因此,任何有关“大屠杀”的电影都需要在情感上做到抑制。纪录片于是成为重现不可言说的历史的最佳方案,因为纪录片对真实有绝对的要求,而且纪录片可以对历史产生矫正作用,从而将事实告知公众。克劳德·朗兹曼长达9小时的《浩劫》便是如此。

《索尔之子》是另一部成功表现大屠杀的电影。虽然不是纪录片,不过通过巧妙的设计同样消除了情感的介入:让摄影机聚焦于主角的后背,让环境虚焦,通过声音呈现集中营内地狱般的恐怖。《被涂污的鸟》的手法与此不同,它将人物抛入原始的社会形态中,将时空错置在一个让人无法辨清具体地理坐标的地方,从而创造出一个永恒的故事。如同是古希腊剧场上的演出,黑暗与光明交织,善与恶的斗争交汇,凝聚着对人性的深度思考。

值得一提的是,《被涂污的鸟》的焦点其实不在德国纳粹犯下的暴行,而是揭露东欧反犹排犹的历史。这是耶日·科辛斯基受到祖国读者指责的原因。波兰人认为,他把饱受纳粹蹂躏的波兰人民描写得与纳粹分子无异,强行丑化了祖国人民。另一位波兰裔历史学家杨·T.格罗斯也关注到了这点。在《邻人》这本书中,杨·T.格罗斯同样揭露了作为纳粹受害者的波兰人在极端环境下异常残暴的一面。时间是1941年的某个夏日,波兰小镇耶德瓦布内几乎所有犹太人都被他们的邻人——波兰人所杀害。

瓦茨拉夫·马尔豪尔提供了一种反思历史的方式,即客观不介入地呈现暴行和罪恶,从而获得一处永恒的戏剧性空间。罗马尼亚导演拉杜·裘德用另一种方式呈现另一段不为人知的历史:与纳粹结盟的罗马尼亚政府曾经屠杀3万余名犹太人,这段被称为“敖德萨大屠杀”的浩劫至今在罗马尼亚仍是不可言说的秘密(《野名留史又如何》)。也许因为影像资料的匮乏,或直接表达有政治危险,拉杜·裘德放弃了纪录片的方案,转而用带有“自反”概念的剧情片来呈现史实:虚构一位女导演筹备一场“大屠杀”的戏剧,从而让观众近距离观看和思考这件陌生的历史事件。