没必要按照欧洲的标准框定喜剧的面貌

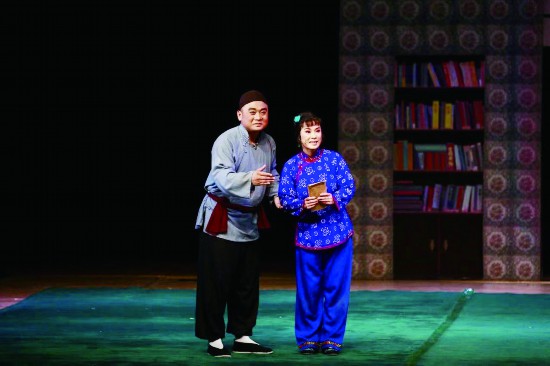

《杨三姐告状》

第三届“北京喜剧周”最大特点是展演剧目的复杂性、包容性与开阔性。14部作品中,既有较为经典的法式喜剧《开心晚宴》,也有我们现代喜剧样式的《那拉提恋歌》,既有广为人知的“开心麻花”喜剧系列,也有如方旭《我这一辈子》、王子川《非常悬疑》这样以个人表演性为主的喜剧创作。这其中最让人惊讶的是传统剧种如京剧《春草闯堂》、昆曲《狮吼记》、评剧《杨三姐告状》等传统戏曲,构成了此次喜剧周一个极为独特的单元。

“喜剧周”这种复杂的戏剧种类构成,给我们提出了一个非常严肃的问题:今天我们应该如何理解中国的现代“喜剧”?比如,此次喜剧周中《杨三姐告状》这出戏就显得很特别。从类型上来说,这部戏应该说从属于侦探剧的范畴;从内容上来说,它又是一个正剧:这部戏说的是一个刚强的年轻农村女性要为被人合谋害死的姐姐伸冤;从情感上来说,这部戏里又有很多让人落泪的悲伤场面。可是,从另一方面看,在这样一个非常悲的戏中,又有很多喜剧性的场面与喜剧性的表演形态。比如当年赵丽蓉创造的杨老太太这个形象,无论是她那一系列干净利落的舞台动作,还是她面对女儿突然丧生欲悲又忍的一系列表现,既让人忍俊不禁,又让整个悲剧场面变得更为丰富。除去杨老太太这一个角色之外,舞台上二叔二婶子等反面角色,他们在舞台上所呈现出的舞台形象,比如二婶子那特意抬高的肩膀,瘸腿二叔走路的姿态,都非常成功地塑造了农村社会那些文化水平不高的农民的形态。他们在情节中所扮演的角色不太像喜剧角色,但他们的舞台形象又是被深度“喜剧化”处理的。

《杨三姐告状》等中国戏曲出现在喜剧周的展演里,确实会让我们重新审视一直以来我们用悲剧、喜剧来思考、命名我们的戏剧类型是不是有问题的。

100多年来,大概从王国维追问什么是中国的悲剧开始,我们就基本借用欧洲对戏剧的二分法“悲剧和喜剧”来描述、命名我们自身的戏剧。但在现实中,我们又确实会发现悲剧、喜剧的二分法是无法准确言说戏曲的形态的。像滑稽戏这样的,从今天的视角看,它确实是一种较为标准的喜剧;但是,不要说《杨三姐告状》略有正剧特点的作品很难说得清是悲剧还是喜剧,即使是《春草闯堂》《狮吼记》这样带有喜剧性内容的剧目,它们的喜剧成分也更多体现在表演性上,和戏剧的类型、戏剧的内容基本没有关系。显然,用悲剧、喜剧的二分法很难解释传统戏曲的戏剧特点。

其实,现在的悲剧、喜剧的二分法,在其源头的欧洲戏剧也是逐渐变化的。现代悲剧、喜剧基本可以说是欧洲16世纪古典主义对戏剧的一次重新命名。悲剧、喜剧,在欧洲当然与希腊悲剧、希腊(罗马)喜剧有关,但也绝不是严丝合缝的对应关系。欧洲人用古典主义的悲、喜剧观去解释自身的戏剧传统,也会有问题。比如在命名完莎士比亚悲剧之后,他们也得再去区分莎翁悲剧有早期悲剧、晚期悲剧等不同类型——按照古典主义的悲、喜剧框架,去理解莎士比亚也不是那么完全合适的。

古典主义之后,欧洲自身的悲剧、喜剧都在持续发展。比如18世纪莱辛在德语环境下尝试建立“市民悲剧”去抗衡法式古典悲剧。而喜剧从莫里哀时期到今天的法国喜剧、意大利喜剧,再到美国百老汇的音乐喜剧,它也经历了种种复杂的发展历程。

梳理悲剧、喜剧的定义,是想强调我们没有必要按照欧洲的悲剧、喜剧二分法去框定喜剧的面貌,更没有必要去强调喜剧应该怎么样。像《杨三姐告状》这样的戏,称呼它为喜剧又何妨呢?在今天我们还没有找到那个可以用来描述我们自身经验的词的时候,我们完全可以先借用这些概念。但借用的时候就要明白,我们不要被这个词、这个概念原来的含义所局限住。如同“喜剧周”的做法这样,我们可以把我们传统中有这方面意涵的内容往里面放,不断开阔包括喜剧在内的概念的丰富性,让一个概念在新的语境下逐渐获得新的特质。在此基础上,我们也许可以从自身语言系统里找到更为准确的概念,用来描述中国戏曲那样不断在悲喜之间自由交换的独特审美经验。

但是,我们也不能停留在我们自身的传统和欧洲传统不一样,因而没有必要考虑现代戏剧发展逻辑的思路中。现代戏剧的主流,毕竟是欧洲戏剧500多年的发展奠定的。从喜剧这个领域来说,欧洲喜剧在发展的关键期在于有莫里哀这样的天才人物。莫里哀是一个演员,他还会写戏。他把各种民间表演艺术、民间表演方法,融入到悲剧五幕剧写作架构中,奠定了现代喜剧的基础。莫里哀一方面把民间喜剧表演方法融入到现代戏剧基本架构中,另一方面,他也是通过现代戏剧架构完成了对民间表演的提升。从这个历史经验来看,我们丰富的戏曲表演如何完成自身的现代转化,如何将自身丰富的表演经验,融入到现代剧作与舞台的结构中,可能是未来面临的重大挑战。