熊源伟:我们面对的戏剧世界

湖南花鼓戏《蔡坤山耕田》

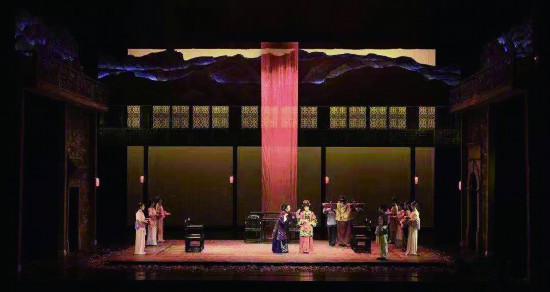

刘杏林设计《孔子之入卫铭》

瓯剧《橘子红了》 熊源伟导演

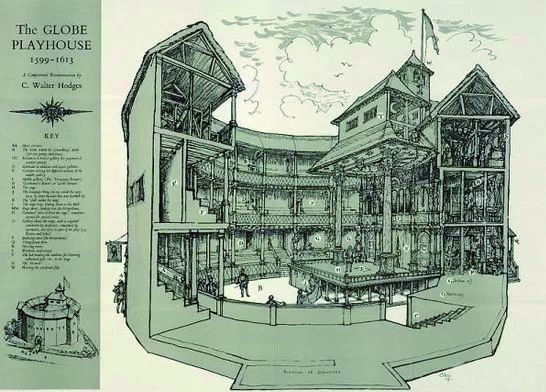

莎士比亚环球剧场

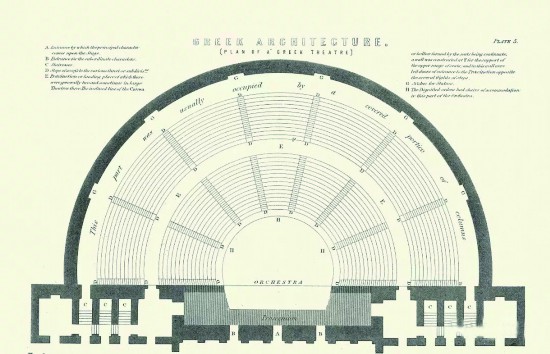

平原的古希腊剧场

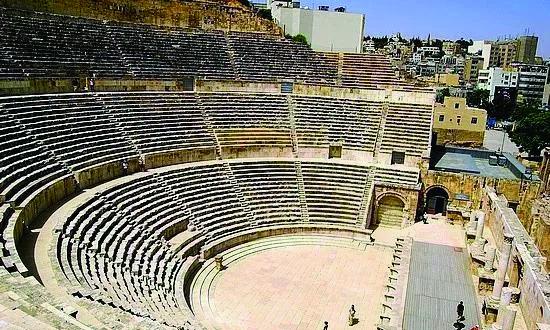

约旦·安曼古罗马剧场

主讲人:熊源伟

上海戏剧学院教授,博士生导师。历任教育部全国高校艺术类专业教学指导委员会副主任委员,中国戏剧家协会理事,深圳市戏剧家协会主席、名誉主席,深圳市文联副主席等。在中国及日本、新加坡等地导演话剧、歌剧、音乐剧、京剧、川剧、评剧等80余部。近年来导演的原创代表作品有:滇剧《水莽草》、瓯剧《橘子红了》、评剧《藏地彩虹》、话剧《金大班的最后一夜》《白鹭归来》、音乐剧《弘一法师》等。曾获“五个一工程”奖、文华奖、金狮奖、曹禺戏剧奖、田汉戏剧奖、舞台艺术精品工程奖、国家艺术基金项目等。

当下戏剧的多元形态

当下戏剧的形态我认为可以用“多元”二字概括。在一些研讨会中,一些专家们用固定的编剧方法来套这个戏、套那个戏,他们恰恰忘记了戏剧是多元的,舞台是多元的,教科书认为戏剧的矛盾冲突是非常重要的,但是有一些戏就像一首抒情诗,它们同样感染观众,那它算不算戏呢?所以我希望大家可以建立起一个概念,我们今天面对的是一个多元的世界,我们面对的也是一个多元的舞台。

我国戏剧文化生态。现在的中国戏剧从创作题材来分类,分为现代戏、新编历史剧和传统戏。

现在的政府包括我们创作者都非常关注主旋律戏剧,主旋律戏剧以意识形态为主旨,但我们必须注意它的审美功能,强化它的精品意识。

打着商演戏剧的戏剧怎么能够赚钱呢?它不仅需要关注社会热点,还需要保持艺术质量。时至今日,商演戏剧若粗制滥造是赚不了钱的。十几年前外国人来中国演音乐剧是原汁原味的,现在知道钱好赚,十个有八个缩水。不过慢慢中国观众也懂了,所以买票之前先问是不是保持了原来的水准,缩水就不买票了,不看了。

还有一种说法,就是以审美为核心的精英戏剧不应当忽视市场的培育,要努力赢得青年观众的喜爱。我在很多剧团排戏时都和剧团领导说,我们的戏要赢得青年观众,只有赢得了青年观众,这个剧种才有未来。上海话剧艺术中心曾做过一个调查,它的观众主体是25岁到36岁,且以女性观众为主,一般买两张票。以前是男孩买票送给女孩来看,但是上海调查发现,现在是女孩子买票送给男朋友,为什么?在她们看来,男朋友打拼很辛苦,我们去高雅一下,看一下话剧。所以哪个剧种赢得了青年,这个剧种便有了生命力。

今年文化部的国家艺术基金舞台艺术的滚动项目有20个,戏曲占10个,有现代题材、新编历史剧、改编的传统戏,其中排名第一的是湖南花鼓戏《蔡坤山耕田》,它是民间传统戏、新编戏,不是现代题材,这部戏之所以能够独占鳌头,是因为其艺术性非常好。

我们面对的戏剧世界,“眼界决定境界,思路决定出路”。对此我很赞同。

现在的人们越来越意识到戏剧是世界文明的重要组成部分,是现代都市文化的重要标志。例如,在很多国家的中小学美育教育中,戏剧是放在第一位的,因为戏剧有很多功能,可以培养当众表达的能力、培养团队精神、解放学生天性、发展学生个性等。迄今为止,我们中小学艺术教育还是以音乐、美术、舞蹈这三类为主。

西方学者于上世纪做了一个研究,认为到21世纪世界上有两个地方是孤独的现代人聚会的场所。现代人的物质生活越来越好,精神世界却越来越孤独。所说的两个场所,第一个场所是教堂。我在国外看到非常有趣的现象,牧师布道,不再是穿着牧师的衣服,而是穿着非常得体的西装,完全是演说家的样子。唱诗班则像一个电子乐队唱着摇滚,现场感非常热烈,很聚人气。第二个场所与我们有关,是剧场,我们过去说演戏是演员(角色)与观众沟通交流的过程,是一种聚会的形态。更重要的是,现代人在剧场还有另一种“聚会”——寻求认同感。看戏看到悲伤处,流眼泪了,偷偷一看,边上的人都在擦眼泪,就放心了。现代人永远在寻求认同感,而剧场是供现代人安全地寻求认同感的地方,所以西方学者认为,剧场是孤独的现代人聚会的场所。

但是我们对戏剧也要有一个清醒的认识。一个城市的戏剧,它的观众大概只是常住人口的千分之二。所以我们只是一个小众文化,但是小众文化不代表我们不能占有大量观众。现在全世界都认识到巡回演出的重要性,一个剧团不演出是没有影响力的,只有巡回演出才能够打破千分之二的魔咒。

试着从六种形态来观察世界戏剧。第一,文本的形态。所谓戏剧史其实就是剧本史,过去没有录像设备无法记录演出,因此文学文本是千百年来记录戏剧的载体。“剧本剧本,一剧之本”,文本永远是戏剧的主体形态。随着时代的变迁剧本发生了变化,我们不能再局限于某一类教科书所规定的编剧法。如果现在去看一看世界上各种优秀的剧目,你会发现没有一部戏能够用一句话把它说清楚的,反过来说,用一句话把一个戏说清楚的绝不是好戏。“样板戏”是一个非常值得研究的戏剧现象,它使我们的戏剧进入了现代化,但也产生了很多糟糕的东西。用一句话解释一个戏,就是样板戏不好的地方。《沙家浜》原来是《芦荡火种》,它最妙的地方就在于最后以胡司令结婚为名,假扮迎亲队伍,巧妙进入常熟城,非常有悬念,但样板戏要强调“武装斗争”,于是就简单化处理,搁一个跳板咚咚咚翻跟头翻过去就胜利了。

观众看戏的解读也是不一样的。最近电影院上映的新版《狮子王》,就是动物版的《哈姆雷特》。《哈姆雷特》很有意思,当年苏联学派解释说哈姆雷特是广大人民的代表,西方的传统解释则是性格的犹豫,后来有了弗洛伊德强调的恋母情结。所以说一个戏在各个时期,不同的观众有不同的解读。同样的文本我们要打开思路,可以有不同的解释。

我们还要关注到风格上的杂交。据我的观察当今国外的创作没有一部是严格意义上的现实主义,或者严格意义上的现代派,你想怎么写就怎么写。我在中戏教书的时候,有一个戏参加希腊戏剧节,回来学生说,我们完全跟别人不一样,因为我们排的古希腊戏还是穿着奥林匹亚的袍子,端着架势吟诵,可连希腊人自己都不这样演,都是在重新解读,西装革履,十分多元。

第二,表导演形态。波兰导演格罗陀夫斯基说戏剧就是“人与人的会见”,他说戏剧可以没有编剧、没有导演、没有舞美音乐,只要有演员与观众,戏剧就成立了,他说出了戏剧很重要的本质。

我们看到现在世界上很时兴用“工作坊”的方法创作戏剧,是以表演为主体的即兴创作的方式,“攒”出一个剧本,这里面看似没有编剧,其实只是没有事先文本,但是同样有很精彩的戏“写”出来,同样具有文学性。

现在国外非常注重东方的戏剧美学、戏剧表现形式,所以他们的表演创作产生了很多类程式化的技艺性表演。技艺性表演正是中国戏曲的重要表征。我看过一个戏,台上发生的一切都靠演员,比如说早晨起来刷牙,完全无实物,喝水的咕噜咕噜的声音,出门两个人坐在两把椅子上“开车”,自己发出汽车发动机的声音,你可以听出来一个是奥迪一个是奥拓,一个好车一个破车。他们把它变成一种技艺,但是它不是程式化的,而是类程式化的。反之思考,我们对自己表演的程式化研究力度远远不够。

讲到导演,过去说导演是剧本解释者,是演员的镜子,是综合艺术的组织者。今天的导演还必须有第四条,就是舞台形式的创造者。高尔基说“以自己的形式赋予自己的内容”,导演不同的戏,导演必须花大力气创造出这一出戏的舞台样式感,当然这和舞美的关系非常密切。

第三,空间的形态。英国的戏剧家彼德·布鲁克出了一本书名叫《空的空间》,第一句话就说 “当一个人当众走过一个空荡荡的空间时,戏剧就发生了”。我觉得这句话比“人与人会见”更加全面,为什么呢?人与人会见只强调了演员跟观众,他这里又加了一个非常重要的条件就是空间,戏剧的魅力正在于演员与观众的共享空间。

在世界剧场史的记载中,古希腊、古罗马的剧场都是露天的,莎士比亚环球剧场、莫里哀的宫廷剧场、我们中国的戏台等,都不是镜框式的舞台。镜框式舞台是随着写实主义戏剧产生的,从易卜生、契诃夫、斯坦尼斯拉夫斯基以后才盛行, 不到200年的历史。所以镜框式舞台只是人类一小段历史时期的戏剧空间,我们不要把它当做唯一空间。

我们对剧场的认识非常浅薄。我们做戏,搞一台布景要在任何剧场都能通用,国外搞戏则和我们正相反,耶鲁的舞美设计作业会在给你一个剧本的同时给你一个剧场。所以国外看戏会有一个体会,就是每部戏都是根据剧场来设计的。现在很多剧团排戏面临一个问题,就是这个景很棒,但巡回演出怎么办?我的办法是做两套,一套充分体现我们的艺术质量,还有一套在保证质量的前提下简化,可以供巡回演出使用。

其实现在不管是镜框式舞台、小剧场,还是环境戏剧,最重要的是我们要研究观演关系。我们所谓的小剧场其实是国外“实验剧场”的概念,不是剧场大小的改变,也不是物理空间的缩小,物理空间跟审美空间是不一样的,物理空间的接近有时还会破坏审美空间,所以观演关系是今后我们在戏剧创作中很重要的领域。

第四,物质的形态。 这一形态跟舞美的关系最大。国外有研究说,人对外部世界的感觉,视觉占78%。现在观众的眼睛什么没见过,所以我们做戏必须非常重视物质感,用物质感来写意。物质感不只有物质两个字,还有一个“感”字。“物质感写意”,不是堆砌物质。用物质感来写意无非是两条途径,一条极繁,一条极简。极繁的手段就是规模效应,一个事物当它形成规模的时候就有了质的变化。比如水滴落下,两滴三滴是雨过初晴,七滴八滴可以是岁月流逝,可以是水滴石穿,观众可以赋予很多联想与解读。应用物质感也可以极简。比如刘杏林的景极其简单,他追求把三维的舞台变成二维的表达,但是他的那“一根线”一般人是画不出来的,其背后必定有很多丰富的东西最后简化为一根线条。我自己也有一个小小的体会,刚当导演的时候生怕手段太少,到这个年纪却生怕乱用招,觉得用招一定要用的合适,要尽量“吝啬”。刘杏林的那根线条、包括中国的戏曲,绝对不是简单,而是“简练”,因而中国人有这样一句名言叫做“绚烂之极而归于平淡”,这是中国美学最高最美妙的境界。

第五,科技的形态。人类科学与艺术其实是分分合合的,古希腊的亚里士多德、文艺复兴时期的达·芬奇,都是集艺术家与科学家于一身。工业革命以后人类分工越来越缜密,科学和艺术分家了,但是今后的趋势,艺术和科学一定是你中有我、我中有你,渐渐发生紧密的联系。

爱因斯坦说:“音符与数学公式构成了完美的世界”。他想不出问题时,就会拉小提琴。钱学森是中国的大科学家,也是中国美育教育呼声最高的。再举一个最典型的例子是美苏争霸,苏联将人造卫星送上天,美国举全国之力研究失败的原因之一竟在于前苏联的国民美育教育比美国好,一个科学的竞争得出了一个艺术的结论,所以艺术是人类创造力的母体,是原始激发力,由此可见我们从事的艺术创作是多么了不起。

现在戏剧舞台上现代科技手段得到广泛运用。但是我们一定记住,技术的滥用将侵蚀戏剧的本体。例如视频的运用,若不将视频的语言从写实表达转化为写意表达,就与戏剧本体背道而驰了。

第六,另类形态。现在世界上戏剧形态五花八门,想象力无限,演出形态就无限。英国当代女作家萨拉·凯恩的《4:48精神崩溃》一剧,没有时间、地点、人物,甚至没有对话。这样一出“怪”戏,1999年问世以来,全世界各国竞相上演,延绵至今。搞戏剧、搞艺术,要不断地学习,时刻关注当下戏剧,关注这个世界。

我们面对的是一个多元的社会、多元的舞台,因为多元,生活中我们要学会宽容;因为多元,舞台上我们要学会包容。我非常同意这句话:“我坚决反对你的观点,但是我誓死捍卫你说话的权利。”我经常呼吁我们不要用一种观念要求大千戏剧,不能拿固有的思维来削足适履。

当下中国戏曲的要务

回归本体。现在戏剧界有一个话题叫“话剧导演把戏曲糟蹋了”,话剧导演导戏曲争议很大,我认为话剧导演导戏曲不是问题,问题在于用什么态度导戏曲。话剧导演去导戏曲首先要恭恭敬敬地向戏曲学习。我也是演话剧出身,这些年导演了20来个剧种的近30台戏曲,似乎没有人说我是话剧加唱,根本原因是要下功夫研究剧种、学习戏曲,回归戏曲本体。戏曲舞台的整体创造没有东方美学的写意性,还能是戏曲舞台吗?

中国戏曲的本体是写意,黄佐临是搞话剧的,但他说“戏剧从根本上是写意的”,戏剧舞台以假当真,没有所谓的绝对真实,也就是戏剧的假定性。假定性也罢,写意性也罢,这两者是相通的。关于中国戏曲的写意本体,有人说以歌舞演故事,有人说程式化等等,但我最推崇的是张庚、郭汉城提出来的“诗化”说。诗化,重在意境的营造,戏排的好不好,看你有没有意境,意境是写意性的魂魄,是中国艺术的最高境界。

戏曲是“角儿”的艺术,因而舞台的中心是演员,所以戏曲舞台的本体是演员的表演。今天我们戏曲演员的表演存在三个关注点,一是中国戏曲表演的技艺性,戏曲的人物塑造、情节展示、矛盾演化都是通过技艺的表演来实现的。如果演员不练功,就等于自废内功;二是要学会塑造人物,向话剧学习人物分析,内心体验等;三是戏曲要因人设戏,以角构戏。戏曲既然是“角儿”的艺术,是以演员为中心的艺术,一个剧团就要为角儿来写戏,要为角儿的发展来写戏,这是戏曲同西洋歌剧、音乐剧不一样的地方,他们是以作曲家为中心,写完了让歌唱家来演唱。我们不是的,对于戏曲而言,唱念做打都要在一个演员身上来展现,我们要充分发挥具体演员的特点为他写戏。

提升戏曲整合的“语法”:仪式感与游戏性。戏剧的起源有各种各样的说法,通常的说法是起源于先民的祭祀仪式与人类的童年游戏。先民祭祀演化为戏剧的仪式感,童年戏谑衍化为戏剧的游戏性,这是戏剧起源的母体。戏曲的龙套运用就是仪式,千军万马就是那八个人。今天,我们要从现代生活和现代思维出发,去提升戏曲仪式感的现代性,我们要用当下科技和现代思维提升戏剧游戏的“魔幻”性,这里是打引号的“魔幻”:层出不穷的变化,出乎意外的衍生,以及变化衍生中呈现的欢乐状态。

坚守剧种。 最近文化部统计,我国尚存348个剧种,这是全世界绝无仅有的现象,没有一个民族、一个国家有这么多这么丰富的剧种,这是我们一笔极其宝贵的财富。

避免趋同。现在的危险,除了有一些小剧种自生自灭以外,还有我们意识不到的危险,就是“趋同”。上戏的李莎教授指出,中国戏曲好多方面都在趋同,都在靠拢,特点在消失。数百年来戏曲承担着中国文化的教化作用,是中国老百姓继承传统文化的百科全书。今天教育发达了,这一功能却减退了。戏曲具有寄托乡思、乡音、乡愁的特殊功能,我们一定要小心翼翼地保护各地的剧种。西北黄土高原上的秦腔,黄钟大吕;江南水乡的吴音软语,孕育出越剧、沪剧;而四川盆地,接纳八方,五味杂陈,川剧的声腔便有昆、高、胡、弹、灯,演来麻辣奇谲……一方水土养一方戏,我们不要丢了根。还有一些剧种,只剩下一个剧团,美名曰“天下第一团”,例如南戏故乡温州的瓯剧,靠着几位赤忱的戏剧家在苦苦支撑,多少带有悲壮的色彩。

唱腔是以方言母语为基础的,唱腔是不同剧种的核心标志,如果唱腔不保持原汁原味,剧种的区别就无从说起,剧种就会消失。而且现在有些剧种对自己的语言方言也在放弃,这很可怕。

现在唱腔设计人才奇缺、青黄不接,好多剧种的唱腔设计者都70多岁了。上海越剧院有一位叫陈钧的,我15年前排戏就是他搞唱腔设计,他说没有人了,就我一个,现在15年过去了,还是他在搞唱腔设计。如果这部分人走了,这个剧种该怎么办?唱腔设计培养接班人刻不容缓。

原汁原味是不是一成不变?其实也不是。我们的前辈梅兰芳、周信芳在唱腔继承的同时也都有发展,我套用梅兰芳“移步不换形”的说法,唱腔原汁原味也要发展,这个发展,可“移步”不可“换形”。

步入现代。简单说,戏曲的现代化可从四个方面入手:以人文科学的前沿成果解读文本,以现代视听审美融入戏曲本体,以个体生命的独特体认建构演出,以平民视角的亲和感诉诸观众。

评论建设。戏剧评论和戏剧创作对戏剧生态而言同等重要。我在纽约看戏时,美国一位导演朋友高兴地告诉我,纽约权威艺术周刊上发表了评论她的戏的文章。我找来一看,是批评她的,但她却闻过则喜,十分兴奋。我国当今的戏剧评论可谓糟糕之极,乱象丛生,我归纳为:以文学评论替代戏剧评论,以固有概念框定多元演出,以演后观感冲淡理论水准,以昧心吹捧湮灭戏剧良知。再不猛醒,戏剧戏曲难以拥有健康的生态。

呼唤文化人格与戏剧良知

艺术家拼什么?开始拼的是技巧,比如说导演刚开始拼的是导演技巧、舞台调度、人物塑造、事件组织、节奏铺排……拼了两三年以后,技巧拼的差不多了,拼的是修养,过去说的是琴棋书画,现在不够了,要用人文学科前沿知识来武装自己。最后拼的是什么?技巧拼完了,修养拼完了,拼的是人格,是文化人格。能不能成为艺术家,能不能对戏剧做一点点贡献,就看你具备不具备健全的文化人格。

什么是文化?钱穆先生认为文化就是一个大族集群的价值取向和行为方式。

中华民族的文化心理结构有着独自的特点。我们是黄土文明,所以我们的民族性格是比较内敛的,讲究融合。我们的情感形态是家国一体的,而我们的思维方式是线性的,是大而化之的。这些都是我们的特点,是优点也是缺点。

文化是个群体的概念,怎样形成文化人格的个体性呢,源于文化断乳。每个人生下来都吃母乳,最后都要断奶。文化的传承也有一个断乳期,每个人文化断乳时的机遇条件不同,造成了形色各异的文化人格,这就使得文化传播进程中的差异性与文化创新成为可能。

什么是健全的人格?西方心理学提出,健全的人格包含以下6个方面(括弧里是我给出的通俗化的解释):1.自我广延的能力(接受新事物);2.与他人热情交往的能力(合群);3.情绪上有安全感和自我认可(自信);4.具有现实性知觉的表现(从实际出发);5.具有自我客体化的表现(能从他人立场想);6.具有一致的人生哲学(有明确人生目标)。

我们要做一个有良知的人,要做一个有良知的艺术家,做一个具有健全文化人格的艺术家。 艺术家有责任建构起自身健全的人文精神,心中要有精神家园,眼中要有终极关怀。我们可以依次从以下6个层级来完成自身的修行。行止:对人的生命意识的张扬,对人类生存状态的焦虑,这是艺术创作根本命题; 情感:就外部世界而言,生活是创作的源泉,从创作主体的内心世界而言,情感是艺术创作的母体,情感是艺术灵感的源泉;痛苦:艺术情感的核心标志是痛苦,痛苦生发悲悯,这种悲悯是因人类生存状态的焦虑生成的大悲悯,艺术家没有宗教式的悲悯情怀是做不好艺术的;智慧:大智慧者方有大痛苦,大智慧者必有大痛苦,所以痛苦的底色是智慧;幽默:有了智慧,我们便进入到了幽默,幽默是一个人的大智慧的写照,幽默与智慧密不可分,幽默是生活的润滑剂,幽默是艺术的醇厚感,幽默的高乘境界乃是自我调侃,一个能够自我调侃的人,其活力是无限的;精神:一个合格的艺术家要永远具有批判意识,永远具有创造活力,永远保持灵魂自由,它们是健全文化人格的支撑点,也是成为一个艺术家的最终条件。愿与大家共勉。