沪剧《敦煌女儿》在京演出 塑造生动的樊锦诗形象

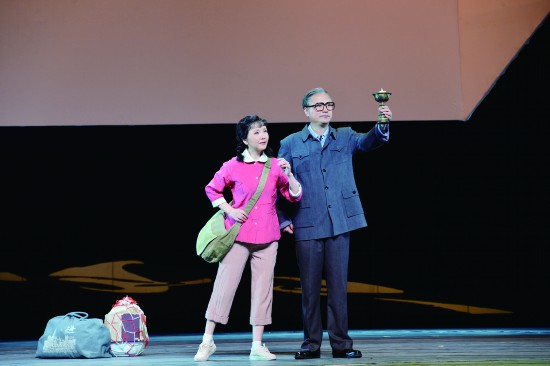

为庆祝改革开放40周年,由上海沪剧院历时5年精心打造的原创沪剧《敦煌女儿》11月17日、21日分别在北京大学百周年纪念讲堂和北京梅兰芳大剧院上演。该剧由张曼君执导,杨林、曼君编剧,茅善玉领衔主演。

戈壁、荒漠、石窟、壁画、飞天……敦煌不仅储藏着令世人惊叹的艺术瑰宝,还孕育了一批又一批优秀的“敦煌人”。他们几十年如一日,在戈壁荒漠中“开垦”,以坚毅、顽强的姿态,默默守护前人赋予的宝藏,并向世界播撒中华文明的种子。《敦煌女儿》就是讲述了敦煌研究院第三任院长、“感动中国人物”樊锦诗的故事。

沪剧通常被认为是写实的剧种,通俗亲切、擅长描绘现实生活、表达真情实感。但在张曼君的执导下,《敦煌女儿》却采用了沪剧很少见的叙事结构和表现方式:时空切换迅速,舞美简洁抽象。“《敦煌女儿》中多次运用时空穿插这样‘意识流’的手法来展现的‘诗性之美’,这也是沪剧舞台上的一种创新和尝试。” 张曼君表示,在多次下敦煌采风与樊院长的接触中,她看到了樊院长美丽的笑容下,面对生活,面对困境,甚至在灾难面前,那种笃定、从容的担当精神,这也是“敦煌人”的宝贵品质。

剧中樊锦诗的饰演者茅善玉表示,她曾在舞台上塑造过无数人物,但塑造当下时代的真人真事还是第一次。“7年前看到了关于樊院长的报道,就被樊院长‘守一不移’的精神和对传承民族文化的担当所打动,在这种精神力量的驱使下,剧院投入了《敦煌女儿》的创作。”2012年,《敦煌女儿》曾搬上舞台,但主创团队觉得剧本还有很大的提升空间,于是决定再度推倒重来。5年来,茅善玉带着主创团队6次下敦煌深扎。为了塑造好樊院长的形象,茅善玉细心观察她的一举一动,从走路的样子、讲话的姿势,到脸上的笑容,她都努力向本人靠拢。“我希望用这种方式挖掘出人物身上特别生动丰富的内涵”。