《哈尼交响》:用交响乐讲述中国故事

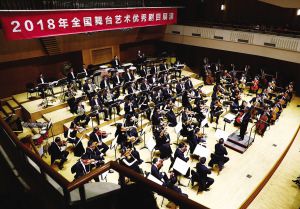

《哈尼交响》音乐会在北京音乐厅上演。资料图片

近日,“2018年全国舞台艺术优秀剧目展演”之《哈尼交响》音乐会在北京音乐厅上演。这场音乐会一次演奏了6部自中国交响乐团“云南红河州交响乐创作实践基地”创办以来涌现的优秀代表作品,是践行“交响乐中国化,中国交响乐世界化”理念的成果展示。

本场音乐会的作品是将山水灵秀之地的乡土气息和人文精髓,与当代世界先进交响技法结合,转化成为动听的音乐旋律。这些来自云南红河、哀牢山地区少数民族的千年音调,穿越时空在交响乐殿堂上空回响,听来既古老又清新。

音乐会上,郭小笛的《彝乡幻想曲》再现了云南红河彝族人民载歌载舞、盛装迎接远方客人的动人场景。赵石军的《哈尼纪念册》演绎出一幅色彩斑斓的重彩油画,其中上册“昂玛突”描绘了哈尼族人民的祭祀活动“昂玛突”的场景,其中下册“尼阿多天梯”则将器乐人声化演绎天籁之音。张朝的钢琴协奏曲《哀牢山狂想》体现了作曲家对交响乐戏剧性手法与钢琴表现力的把握,来自新西兰的钢琴家黄紫楠豪情满怀,尽显演奏名家风范。黄荟的交响音画《云之南》第二组曲选段“山里的孩子”,没有人为地结构性切割,而是开放式演绎,兴之所至,点染成章,尤其是以长号比拟水牛的叫声,可谓管弦乐技法的神来之笔。交响素描《哈尼印象》是指挥家绍恩的第一部交响乐作品,作品后两段“古歌”和“归天”,体现了作曲家对生与死的哲学思考,创作走心,听来入心。夏良的《交响组曲》选段,并不特定展示某一首或某一段固化的民族音乐素材,而是呈现流体形态的民族音乐风格,海菜腔、跑马调化为交响动力,天马行空般倾情诉说,将音乐会推向高潮。

改革开放后,一批新作曲家将许多新技法付诸实践,推动中国交响乐创作融入世界交响乐艺术发展潮流。但是也出现了唯技术至上和技术堆砌的弊病。对此,中国交响乐团始终坚守中国特色交响乐艺术,坚持创作、演奏“一条龙”,致力于创作优美动听、表现力丰富的交响乐作品,充实了交响乐曲库。

本场音乐会用交响乐讲述中国故事,这是中国交响乐团几代艺术家从创作到演奏的初心,展现出中国交响乐团深厚的艺术传统和鲜明的艺术风格。这场音乐会的作品全部是作曲家在山野田间采集到的民间音乐宝藏,以交响乐技法进行提纯和升华,打造了具有鲜活生活气息的交响乐精品。全场音乐都以娴熟的配器技法呈现新颖的和声构思,音响之妙极具民族化的美感;独具匠心的曲式结构体现出中国人的音乐叙事方式;新技法保持在合理、融洽的范围内,助推了音乐发展。

近两年来,中国交响乐团组织作曲家赴哈尼梯田、南音故乡和大漠驼乡采风,并在云南红河州、内蒙古额济纳旗建立了两个交响乐采风和创作实践基地。通过这些举措,中国交响乐团创排的新作品,艺术性显著提高,对建立中国交响音乐审美标准,推出思想性、艺术性和观赏性俱佳的新作品起到了示范作用。

(宗禾)