十里不同风 百里不同俗:少数民族如何过“端午”

傣族的粽子。

彝族同胞在庆祝都阳节。

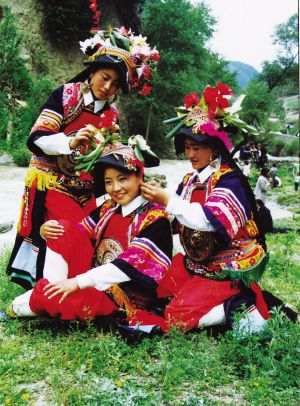

藏族采花节上忙着打扮的姑娘们。 (本文图片均为资料图片)

端午节作为中华多民族的民俗大节,除了自古以来承载的避瘟驱毒、防灾祛病的节日文化外,还掺杂了不同地方、不同民族的风俗色彩,体现着多元文化的融合和差异。

在中华民族大家庭中,除汉族之外,满、蒙古、藏、苗、彝、畲、锡伯、朝鲜、土家、达斡尔等少数民族,在农历五月初五这一天也过节。但“十里不同风,百里不同俗”,各个民族的节日习俗也不甚相同。像汉族过端午节,会吃粽子、赛龙舟、插艾蒿、系五彩线……那么,每年农历五月初五这一天,我国的少数民族伙伴们都是怎样过节的呢?

◆满族的端午节

满族人将端午节称为“五月节”,过此节日主要是为了祈福禳灾。

相传很久以前,农历五月初五这一天,天帝派使臣下凡视察民情。使臣装扮成一个卖油郎,边走边吆喝:“一葫芦半斤,三葫芦一斤。”大家听了,便争先恐后地抢着买。唯独有一个老人不买,并告诉卖油郎说:“掌柜的,你算错账了,一葫芦半斤,三葫芦怎么才一斤呀?”旁边买油的人都说老人多管闲事。老人提着空葫芦就回去了。

卖油郎卖完了油,便去找那个老人,告诉他说:“你是个好心肠的人,五月初五晚上,瘟神要降瘟灾,你在门檐插上艾蒿,就可以躲过这场灾难。”卖油郎一走,老人便挨家逐户地告诉所有的人。于是,五月初五那天,家家户户都在门檐上插上了艾蒿,躲过了一场瘟灾。从此,端午节插艾蒿的习俗便传了下来。

现在,满族人过端午节,讲究房檐上插艾蒿以防病,还讲究到郊外踏露水。据说用这天的露水洗脸、头和衣服,可以避免生疮疖、闹眼病。

◆纳西族的端午节

纳西族每年农历五月初五的清晨,家家要吃糖枣糯米饭,喝雄黄酒。门前插白蒿、3根葛蒲及两根大麦穗。长辈要给15岁以下的孩子绕扎五色棉线,称“续命线”。续命线需戴一个月,等到火把节最后一天才解下烧掉。

端午节期间,集市上设有药摊,出售各类药材。妇女们则出售小香包、小钱包、布娃娃、扇套、笔套等手工艺品。

◆傣族的粽包节

粽包节是傣族的传统节日,流行于今云南省红河哈尼族彝族自治州的部分地区。

节日里,未婚青年男女身着盛装,在村边树下围成一圈唱情歌。小伙子把粽包掷给自己所看中的姑娘;若姑娘也有意,就拾起粽包,双双到附近僻静处谈情说爱,至日落时才离去。

◆藏族的采花节

采花节是白龙江流域甘肃南端博峪藏区的传统节日。在藏民中,采花节又叫“女儿节”,每年农历五月初五举行,节期两天。

关于采花节的传说很多,其中,一个传说是:很久以前,博峪是一个荒僻的山沟。一天,从远方来了一位叫莲芝的姑娘,她美丽善良,心灵手巧,教会了当地人开荒种地、织布缝衣,还采来百合花为人们治病。有一年五月初五这天,莲芝上山采花,不幸被孽风卷下悬崖摔死了。人们很悲伤,便在这一天上山采花纪念她。久而久之,形成了采花节。

采花节的主要活动有“抢水”“采花”和“祝福”3个部分。节日的早晨,人们要抢泉水饮用、洗身。风俗说,用一天太阳未照的泉水洗浴可以得到吉祥,饮用也可祛除疾病。然后,青年男女身着盛装,带上美味佳肴,上山去采花。出发时,全村男女老幼欢歌送行,采花者则表达采花的决心和愿望。到达采花坪,姑娘采花,小伙砍柴、支锅、搭棚,傍晚开始歌舞,直到半夜方休。第二天返回村寨时,姑娘们头插鲜花、戴花环,背上背着满筐鲜花、草药。青年男女走到村口时,全村齐聚村头,送酒送馍,祝贺采花青年归来;采花姑娘则向各户赠送礼物,并送上祝福。

◆彝族的都阳节

都阳节是彝族的传统节日,流行于四川省凉山彝族自治州雷波县及金沙江沿岸等地。

传说,古时有一年天气炎热,彝族寨子里病疫流行,人们惊恐万分。江边的汉族兄弟听说后,就把端午节时采到的菖蒲、艾叶和雄黄酒送上山,让彝族人用药洗疮,用雄黄酒擦身。几天后,彝族寨民的病全好了。后来,彝族人备了厚礼下山感谢汉族兄弟。

从汉族得知端午节时采的草药能治百病,还能辟邪。从此,彝族人也过起了端午节。因为端午节又叫端阳节,彝语把“端”念成了“都”,所以,彝族人将端阳节叫做“都阳节”。

现在,当地的彝族人在节日这天,家家户户门前都挂上菖蒲和艾叶,孩子们要用雄黄酒擦脸,青年男女还要包好粽子,带上酒和肉,到风光秀丽的山间草坪,进行摔跤、跑马、斗牛、斗羊、跳舞等娱乐活动。