《维吾尔民歌精选》:让民歌瑰宝代代相传

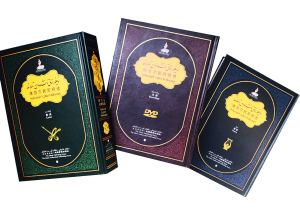

《维吾尔民歌精选》歌词、光碟与歌谱。

4月23日,由民族出版社·民族音像出版社策划制作,历时5年收集,集维吾尔族民歌之大成的音像制品《维吾尔民歌精选》,正式出版发行。

这是一套包括了歌词、歌谱、DVD、CD的综合作品,其中收录了近200首维吾尔族民歌。文字部分用了维吾尔语、汉语、英语3种语言,是“十二五”时期国家重点音像出版物、国家出版基金资助项目。

维吾尔族民歌是维吾尔族人民在日常生活中创造,并世代相传的珍贵非物质文化遗产。它不仅记载了维吾尔族人民生活的各个方面,也体现了各地、各个时期维吾尔族文化艺术特征。其歌唱内容包罗万象,有哲人箴言、文人诗作、先知告诫,也有民间故事和育人艺术等,可谓是反映维吾尔族人民生活和社会风貌的“百科全书”。

然而,新疆各地虽然曾分别挖掘整理出版过维吾尔族民歌,但因为种种原因,还没有一部图书用多种文字的形式全面收集、整理过维吾尔族民歌。

为使维吾尔族民歌这一文化瑰宝得到更好地保护与弘扬,在国家相关部门、新疆文艺专家的关心和全力支持下,民族出版社设立了这一文化项目。在此过程中,十一届全国人大常委会副委员长司马义·铁力瓦尔地给予了很大的关心。他说:“民歌来自人民,我们精选出来的民歌,一定要让人民满意。”

两年跋涉,收集百姓认可的民歌

制作《维吾尔民歌精选》是一个繁琐、艰辛的过程。

民族出版社原副总编艾尔肯·阿布都哈德尔是《维吾尔民歌精选》的主要策划、执行人。他有一个笔记本,里面密密麻麻地记录着姓名、地址、电话、歌词和简易地图等内容,一些圈圈框框不时出现在其中。像这样的笔记本,他记录了7本。它们真实地反映了5年来他搜集维吾尔族民歌的曲折经历。

2011年下半年,艾尔肯组织、带领同事,按照天山东、南、北3个脉络,前往新疆12个地区实地搜集、整理维吾尔族民歌。他们常常自带干粮,在维吾尔族聚居的村庄走村入户调研、收集。有时累了,就借宿在农牧民家中。

从中蒙边境到中阿边境,从塔里木盆地到周边的古城,他们在广阔的新疆大地上辗转找寻,足迹遍布开都河、喀拉喀什河、叶尓羌河、塔里木河、伊犁河沿边的维吾尔族乡村。他们拜访民歌艺人,了解、收集当地的民歌。

为了寻找一位103岁的民间艺人,他们曾克服种种困难走到了昆仑山下;还曾追随老人们的足迹到戈壁山区,听一位耄耋之年的民间艺人唱歌,了解那里民歌的“根”。

自项目启动两年间,艾尔肯他们曾多次在新疆各地寻访收集,收获颇丰。从哈密、吐鲁番、尉犁、且末、和田、喀什、阿图什、库车和伊犁9个地区,搜集到民歌1200多首。

回到北京后,在专家、民间艺人的帮助下,他们从1200多首民歌中,初选出300多首。

“民歌来自老百姓,我们精选的民歌,也一定要得到老百姓认可。”带着这个信念,艾尔肯等带着挑选出的300多首民歌,再次返回新疆。在乌鲁木齐与相关专家一起研讨采选后,他们前往新疆各地征求基层文艺工作者的意见,最后,精选确定了近200首民歌。

这些年,艾尔肯等多次进出新疆,路途遥远,艰远跋涉,仅哈密地区就去了6次。而这,仅仅是调研漫长过程的开始。

一些民歌在口耳相传的过程中,出现了曲调的误差,或缺失了歌词,或语言、语法上有出入。艾尔肯都要与当地老艺术家们一起,努力将失真的部分进行还原。

再次“远征”,保存民族文化影像珍贵资料

民歌与社会生活背景紧密相连。确认了民歌名录,接下来就是录制影像。2013年,艾尔肯带着工作人员再次“远征”。

影像的录制不能含糊。艾尔肯等人邀请新疆各地著名的歌手和久负盛名的演奏家们参与录制,最大限度地还原这些民歌的感染力和生命力。

艺术家们在当地和乌鲁木齐反复彩排后,由艾尔肯等人对这些歌曲进行了精心录制。为保证录制质量,他们还专门邀请专家到现场给予指导。

与此同时,艾尔肯他们还收集了与维吾尔民歌相关的30多种图书、40多种音像制品。在深入调查研究和学习的基础上,他们与各地区的艺术家反复斟酌、研讨,确定了这些歌曲的歌词、曲调、曲谱和文化背景等。

此外,他们还再次走访了新疆9个地区,收录了民众家居、田间地头的劳动场面、热闹集市、麦西来甫、喜庆节日、婚丧嫁娶等数以千计的场景。

回来后,他们从中挑选出相关历史、生活、文化、劳动、风俗习惯、自然风景等视频片段,根据歌词编辑制作到光盘里;还为文字部分配发了以格言警句为内容的书法作品和寓意深远的油画作品,为整部民歌精选集增色不少。

在民歌精选集DVD中的画面上,天山南北的维吾尔族同胞,唱着他们喜爱的歌曲。空中俯瞰坎儿井、雄伟的交河古城、库车的千佛洞等画面,与民歌完美地融合在一起。

“这个民歌精选集倾注了我们太多心血,我们要对基层老百姓、对参与这项工作的艺术家们有个交待。”艾尔肯说。

精益求精,作品质量容不得半点马虎

“当时,新疆时间三四点起床,是常有的事。”民族出版社·民族音像出版社副主任多鲁洪·卡迪尔说,他是艾尔肯的得力助手。

5年来,他们几乎没有停下来过,从民歌的收集、录音、摄像到之后的综合制作、组织翻译、设计排版、校对审核,每一个环节都要亲自监管。

因为疲劳过度,这几年,艾尔肯经历了4次住院、2次手术。往往是病情刚刚稳定,他便出院继续工作。

“我们都清楚,作品的质量容不得半点马虎。”多鲁洪说,因为要对得起基层百姓的信任与期待,也要对得起开展这项工作的过程中给予他们帮助的人。

在《维吾尔民歌精选》的整理出版过程中,民族出版社的维吾尔文、汉文编辑室,以及总编室、策划部和出版部的同事,都给予了大力支持与配合。

民族出版社·民族音像出版社主任姚启星组织参与了编辑审读工作。“民歌都是维吾尔文的,要把歌词翻译成汉文、英文,又不失其真实寓意,译者们及编辑们都下了很大的功夫。”姚启星说,“反复推敲修改意见的过程,也是译者和编辑之间一次很好的文化交流。”

新疆艺术中心高级指挥阿布都热合曼·阿尤甫,从头到尾指挥了这些民歌的录制工作,对这个文化项目感情很深。他第一次看到样书时评价称:“这项国家工程是继《维吾尔十二木卡姆》和《维吾尔麦西来甫》之后的又一个鸿篇巨著。”

国家二级录音师刘克说:“这几年我亲眼目睹了《维吾尔民歌精选》的制作,艾尔肯与同事们为此付出的努力,也让我难忘。”

《维吾尔民歌精选》出版后,新疆社会各界对其给予了极高评价。

新疆维吾尔自治区文联原副主席、编审阿不力米提·沙迪克说:“维吾尔民歌经过劳动人民几个世纪的创作,并代代相传,一直传至我们这个时代。对这个极其丰富的民歌资源进行大规模的挖掘、收集、整理、装订成册,这是维吾尔民歌史上史无前例的一件大事。”

新疆艺术学院原院长伊明·艾合买提认为,维吾尔民歌是永不磨灭的艺术丰碑,同时也是中华文化宝库中的乐歌篇章。对维吾尔民歌进行收集,是对这一文化瑰宝的保护、传承与进一步弘扬。

新疆大学高级研究员阿布都克里木·热合曼也表示,这部精选集很好地表达了维吾尔族人民热爱家乡、热爱祖国、追求自由和幸福的情怀。