他的创造“立足于 中国文化丰沃的土地上” ——写在纪念焦菊隐诞辰120周年之际

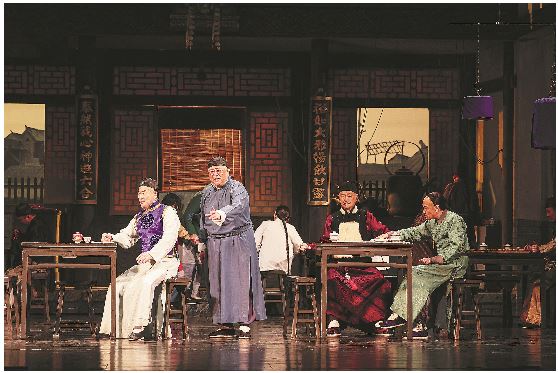

12月1日,在焦菊隐诞辰120周年之际,话剧《茶馆》在北京人艺再度上演

李春光 摄

岁末的北京寒风凛凛,我的心中却充满了对焦菊隐先生最深的崇敬之情和对戏剧艺术最炽热、纯真的感情。

焦菊隐先生是属于北京人民艺术剧院的,同时又是属于整个中国戏剧的。他对于中国戏剧特别是中国话剧有着非常特殊的意义。

20世纪50年代,现实主义在中国文艺创作领域包括中国话剧舞台上的地位是毋庸置疑的,这与中国话剧发端的社会文化背景以及苏联的相关文艺理论有着深远关系,更与中国革命文艺发展的理论和实践有着深刻关系。焦菊隐先生也正在此时走进了中国话剧。

焦菊隐不仅是一位导演,更是一位理论家和教育家。在长期实践中,他形成了自己独特的导演理论和表演方法:他对戏剧演出中“诗意”的追求与“意境”的创造有着深刻的思考和执着的践行;他在学习、吸纳斯坦尼斯拉夫斯基体系时强调“深刻体验”与“鲜明体现”并重,引导演员创造角色时循着“心象”的轨道;他既要求演员有深刻的内在体验,又要求他们掌握高超的外部表现技巧,尤其是从戏曲中化用来的形体、声音、节奏控制方法。他将西方戏剧理论与中国传统美学和现实语境相结合,解决了话剧如何表现中国历史、中国生活、中国人精神世界的问题。他的工作,使话剧这一“舶来品”真正在中国文化土壤中扎根、开花,获得了本土的生命力。

这样的焦菊隐先生,自然地、必然地扛起了20世纪中叶“中国话剧民族化”的大旗。

曹禺先生曾精致准确地做出了对焦菊隐的评价。他于1982年写道:“焦菊隐以他半生的精力,研究、实验中国戏曲和中国话剧的意象与内在的美感。……他尽心致力于中国话剧民族化的创作,奠定了现实主义创作的方法的基础。他不断思索与实践,专心致意地琢磨构思,沉迷于他所理想的戏剧境界。……他在舞台上纵横挥洒,创作既符合作家意图又丰富作家想象的意境。他的一切创造,都立足于中国文化丰沃的土地上。”

“中国话剧民族化”的理论思考和创作实践,是一个中国话剧与生俱来并将相伴久远的宿命式的课题。从洪琛到余上沅再到欧阳予倩,从焦菊隐到黄佐临再到徐晓钟,这些前辈们无不以其高屋建瓴的思想阐发和熠熠生辉的创作实践,向“舶来”的话剧艺术注入我们民族戏剧、民族文化的美学内涵和风采神韵。焦菊隐先生是中国戏剧史上的一座丰碑,“焦菊隐”这个名字就是一个戏剧文化符号,甚至就是“中国话剧民族化”的代名词。

时至21世纪的今天,话剧艺术早已融入了中国当代都市的文化结构之中,虽然不能说不可或缺,但的确有着非常重要的文化影响力。在“北上广深”以及其他一些大都市中,话剧可以说是所有戏剧品类中对观众影响力最大、最广泛的一种。话剧艺术这个当年的“舶来品”对今天的中国都市观众早已没有了过去的文化疏离感和观赏隔膜感。然而,以焦菊隐先生为代表的前辈先驱们留下的“话剧民族化”课题,却并没有真正完成。

当今中国的话剧舞台,丰富多彩且有许多深度创作,我们已经在现实主义的坚实基础上伸展出了更大的空间,已经具有了像样的现代身段和开阔的国际视野,当然,也具有了娱乐大众的规模样态。但中国的话剧从文化意义上真正成为民族的艺术,或者说中国传统的戏剧文化在现代话剧艺术中创造性的体现、创新性的延续,还远没有达到应有的“浸润其中”“整体呈现”的程度和境界。

我们需要深入思考的是,焦菊隐先生的“话剧民族化”理想,不仅于“现实主义”的沃土上扎根,更是凭着“戏剧是诗”的观念思维而飞升。他认为,话剧艺术要在中国文化土壤里生长,要在中国舞台上与中国观众共存,就需要与中国的民族文化、民族艺术的审美特质相融合。他理解的“现实主义”,并非仅仅是“严格写实”的,且应该具有很强包容性和扩展空间。而他的“戏剧是诗”的思考,就是要在“诗”这个定位上打通西方话剧和中国传统之间的内在关联。不仅焦菊隐,黄佐临的“写意戏剧”、徐晓钟的“向表现美学拓宽”,乃至于余上沅的“中国戏剧的写意”,他们无一不是在“戏剧是诗”这个观念基础上做文章。从“诗”到“诗意”,从“诗性戏剧”到“诗化意象”,这是在观念与创作之间、剧作文本与舞台呈现之间本质性的贯穿,而所有的“舞台假定性”处理手段都只是通向“诗化意象”的艺术途径。

“诗化意象”这个概念,最早是徐晓钟1988年在《在兼容与结合中嬗变——〈桑树坪纪事〉实验报告》一文中首次提出的。依我的理解,诗化意象在内涵意义上追求通过戏剧冲突挖掘更丰富复杂的情感和更深刻、更有启发性的哲思;其在舞台表现上,经由假定性时空处理的途径,把戏剧中饱含的深厚情感和深刻哲思外化为具有美的形式的舞台形象,使戏剧演出进入诗化表达的境界。

事实上,我国目前活跃在创作第一线的许多导演的作品中,都可以看到诗化意象的深刻影响,因为这些戏剧演出体现的中国文化、中国艺术的底蕴,让原本作为一种导演艺术追求的诗化意象,具备了提升为中国戏剧整体美学特质并汇成“诗化现实主义”的可能性。

无论从字面上还是从内涵上都可以看出,“诗化现实主义”依托中国戏剧的现实主义传统,发扬戏剧艺术本身的“诗性”本质,背靠中国文化、中国艺术抒情写意的深厚底蕴,包括但不限于中国戏曲的美学特征,敞开对世界戏剧兼容并包的开阔胸襟。这对于中国戏剧艺术的发展以及与世界戏剧的交流是有长远意义的。

由此我确信,“诗化现实主义”一定是符合焦菊隐先生的戏剧理想的,一定是符合他“话剧民族化”的本质追求的。

我能看到,在不远的将来,既有具体实践又有深入思考,既有传统底蕴又有当代自觉的整体性创作理念,最终将建构起中国戏剧演出的整体性舞台形象。有了这个整体性的创作理念和整体性的舞台形象,我们就可以在世界戏剧舞台上,自信地高举起我们本民族的戏剧旗帜“诗化现实主义”。在这面旗帜上,我们会清晰地看到一个闪亮的名字——焦菊隐。

(作者系中国国家话剧院原常务副院长,导演)