“多声道”叙事中的精神映照——冰心《颂“一团火”》手稿的故事

“冰心诞生在二十世纪第一响晨钟之中。她是本世纪在中国发生的所有重大文学事件的目击者与参与者。”冰心先生诞辰125周年了,独特的时空坐标赋予她的文学生命以深沉的使命感,其毕生耕耘也成为中国文学现代化进程中的建设性力量。在她丰饶的文学世界中,报告文学创作或许是其中稍显隐秘却极具深意的维度,为我们理解这位文学巨匠提供了独特的路径。中国现代文学馆藏《颂“一团火”》(发表于《人民文学》1978年第8期)手稿正是珍贵的见证。这份“冰心文库”中的藏品,记录了劳模张秉贵的故事。冰心以心怀敬佩之情,真诚走访,细心探问,用饱蘸感情的笔墨,细腻描摹张秉贵真诚温和“为人民服务”的风貌,将一位售货员的工作态度升华为一种精神现象,彰显了劳动者日复一日坚守平凡岗位的淳厚美德。这种对赤诚奉献、精益求精的劳动者精神的生动描摹与礼赞,在新时期伊始,为人们的心灵提供了温暖的慰藉和积极的导向。手稿不仅反映了一位作家的文体自觉追求、一个时代的文学跃动,更照见了一代人的灼灼初心与精神底色。

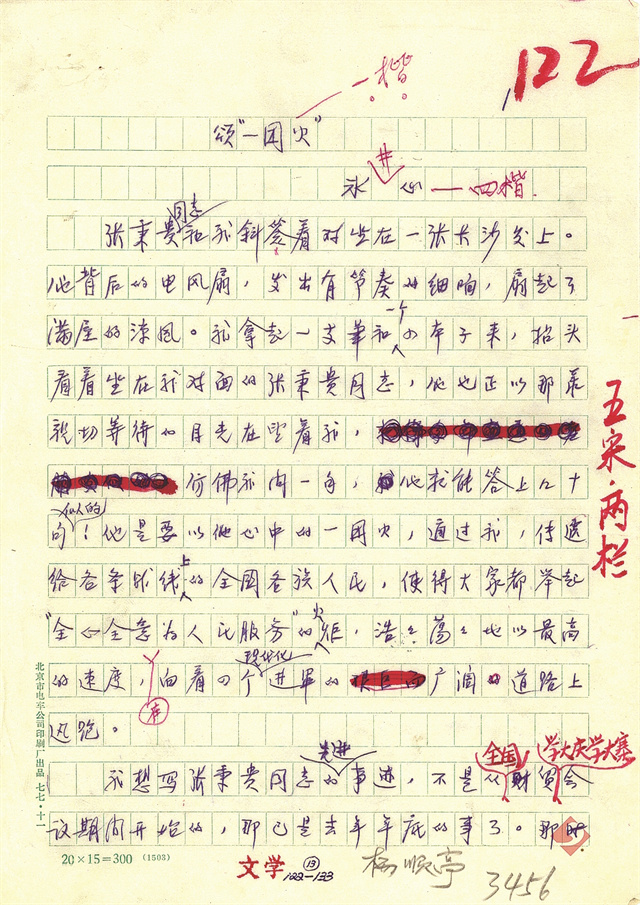

冰心 《颂“一团火”》手稿第1页、第4页 中国现代文学馆 藏

1986年冰心致巴金的一封信 中国现代文学馆 藏

文脉与使命:手稿作为历史的关联物

今年是中国现代文学馆建馆40周年。回溯四秩春秋,文学馆的诞生离不开老一辈作家的倾力推动,冰心先生正是第一代筹建者与坚定支持者,是中国现代文学馆最“热情忠实的朋友”。

早在1978年春,巴金先生在与《人民日报》编辑夏景凡、姜德明、袁鹰等人的交谈中便首次勾勒了建立文学资料馆的构想。1980年12月巴金写下《关于建立中国现代文学馆的建议》:“我建议中国作家协会负起责任来创办一所中国现代文学馆,让作家们尽自己的力量帮助它完成和发展。”筹建倡议唤起了作家群体内在的文化自觉与历史责任感,迅速凝聚起文学界老一辈作家的力量,他们纷纷热情响应与支持,冰心正是其中的一位。1981年10月13日,中国作协主席团会议决定成立中国现代文学馆筹备委员会作为组织保障,冰心出任委员。为支持文学馆筹建,老作家们或出谋划策,或奔走呼吁,或慷慨捐赠,或撰文助阵,倾注了满腔赤诚。萧乾曾致信巴金,表示:“我在不遗余力地为现代文学馆当鼓吹手。除了交出自己的东西(那仅是第一批),我还在动员冰心、文井、柳杞等老友,都来‘交资料’。”

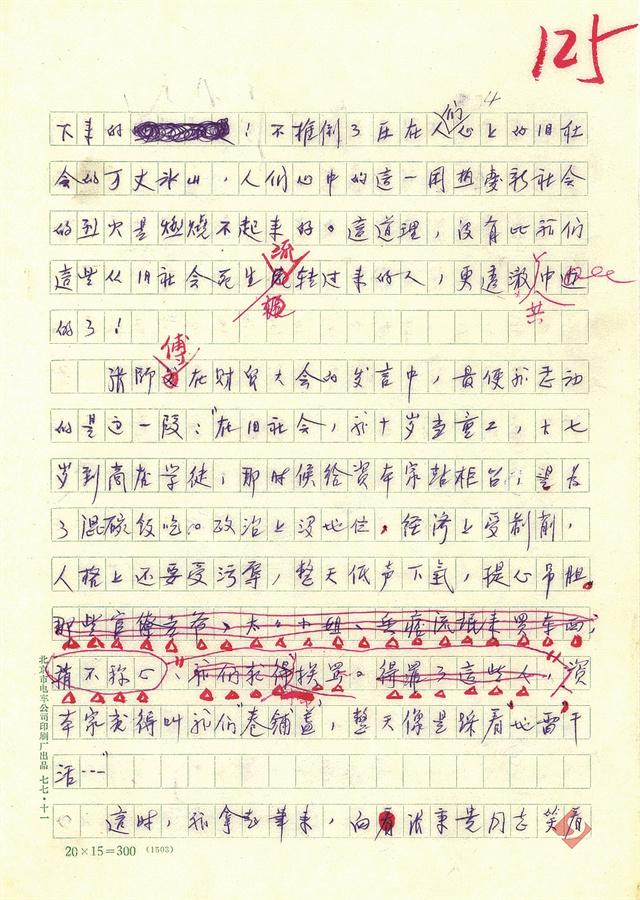

而冰心对中国现代文学馆的支持,远不止于当委员、交资料。早在1986年8月7日,冰心曾致信巴金,将近况写下后,表态要将书籍书画全部捐赠给文学馆:“他(笔者注:吴青的儿子陈钢)常到文学馆去,说起来,我已告诉文学馆,我死后,一切有上下款的书籍书画,全部给文学馆。已送去的有上百本日文书。”1986年10月25日,她写下《闲话我向中国现代文学馆捐赠字画的经过》一文,将捐赠经过记录下来。她深情写道,以舒乙为代表的文学馆同仁以亲切诚恳的态度打动了她。看着工作人员“轻轻地托起这些字画下楼去时”,心中涌起一股欢欣与信任:“我忽然觉得欢快地‘了’了一桩大事,心里踏实得多了!”在该文中,她也再次将余下的珍藏郑重托付,表明“将来我‘走’后也都要捐给文学馆”。几天后,10月31日冰心在致巴金信中又提到:“我最近将一切字画,人家送我的,除了现在挂在墙上的,都给了文学馆,刘麟可以告诉你一切。”

冰心毫无保留的信任,为初创期的中国现代文学馆塑造了可亲、可近、可靠的温暖形象。冰心更是将自己毕生珍藏的珍贵字画、大量藏书与手稿,无偿捐赠予现代文学馆。这份慷慨与赤诚,至今仍是现代文学馆熠熠生辉的瑰宝。

在现代文学馆“不著一字,尽得风流——现代作家书房展”中设有按照原使用格局布置的冰心书房,将冰心捐赠的实物、藏书、艺术作品进行展示,其中的玻璃展柜中装满了全国各地小读者写给冰心奶奶的信件,冰心与“小读者”之间的珍贵情谊被妥善保存和展示。也是在1986年,冰心在应人民文学出版社当代文学第二编辑室同志之邀于“2月18日阳光满室之晨”写下的《给当代青少年的信》中谈到,青少年的来信让她深受启发,还特地交代:“你们对我的爱和信赖,使我从心底感到幸福!但因为时间和精力的关系,我不能一一作复。这些宝贵的信件,我都已捐献给北京中国现代文学馆——就是巴金爷爷和中国作家协会共同建立的,请他们永远保存。”在现代文学馆庭院中,冰心的雕塑在樱花树的陪伴下静坐沉思,目光温润,一如她笔下的爱与美,以繁花诠释着纯净与深邃。

冰心不仅以实际行动支持现代文学馆这一保管、展示、研究文学遗产的机构建设,更以积极的创作实践,深切叩问、回应着时代与现实。

进入新时期,报告文学成为文坛复苏的重要载体。在粉碎“四人帮”后,文艺界仍受“文艺黑线专政”论的桎梏,亟待重整旗鼓。在此背景下,为鼓震士气、凝聚力量,使新时期文学得到进一步发展,在张光年等人的筹备下,1977年12月28日至31日,《人民文学》编辑部在北京总参招待所召开了批判“文艺黑线专政论”座谈会,叶圣陶、茅盾、冰心、夏衍、周扬、冯乃超、赵朴初、王瑶、唐弢等近百位文艺界名家一同出席,这场聚会重聚了队伍、鼓舞了士气,也为文学事业迈向新的历史阶段奏响了序曲。此前不久的11月21日,《人民日报》召开座谈会,联络文艺界有影响力的人士统一认识、扩大声势。冰心与茅盾、李春光、贺敬之、李季等人作了发言,可见冰心对于文坛重建的全力支持与悉心投入。

《人民文学》编辑部敏锐把握时代脉搏,早在1977年9月便决定以报告文学形式回应党中央即将召开全国科学大会这一重要决策。时任《人民文学》副主编、分管散文和报告文学的周明和同事们萌生了组织一篇反映科学领域的报告文学的想法。《班主任》与《哥德巴赫猜想》等作品的相继发表,成为新时期文学兴起的重要标志。编辑部此前成功邀请徐迟的经验,坚定了他们继续邀约老作家创作报告文学的信心,于是,编辑部延续“特约”策略,于1978年第8期推出了冰心的《颂“一团火”》。

周明等编辑深知,冰心、徐迟等前辈作家兼具诗人才情与散文笔力,语言也极具感召力。可以说,新时期报告文学的兴起,正是老作家的鼎力支持、刊物的大胆发掘与对新人的扶持等多方力量共同作用的结果。在他们的努力下,一批具有深刻现实价值的报告文学作品应运而生。这些作品“比史料更活,比理论更暖”,不仅成为弥足珍贵的历史档案,保存了时代的现场、故事的肌理与人民的精神气息,更以巨大的社会共鸣,印证了报告文学作为新时期“最有力量的文体”的独特价值。

正是在这样的时代背景和特约创作下,文学馆的“冰心文库”才藏有了这样一份特别的手稿。

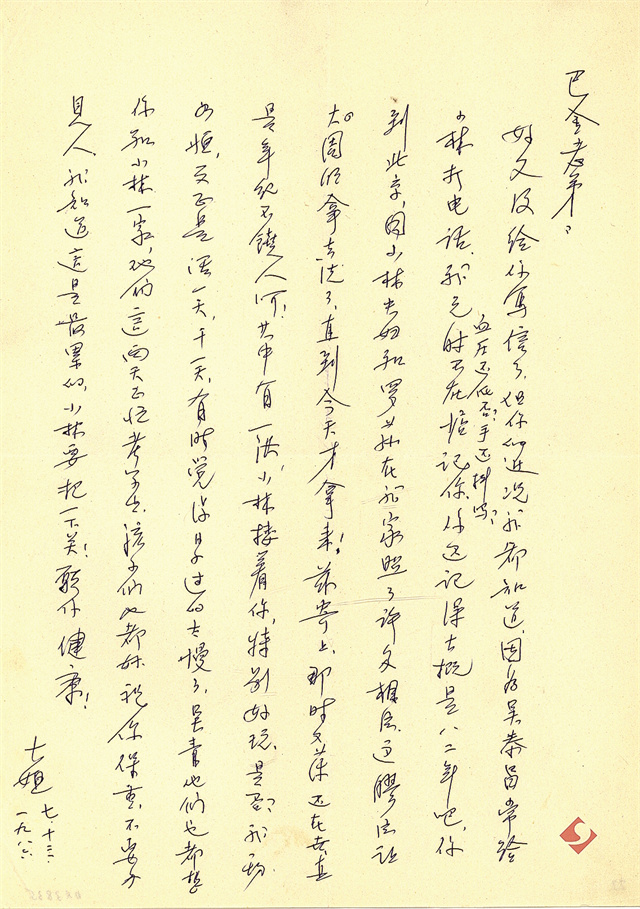

《人民文学》1978年第8期封面、目录

冰心采访张秉贵

周明拜访冰心

源流与自觉:冰心报告文学的创作谱系

《颂“一团火”》手稿也触及了当代文学史上一个集体性的文学现象。其创作并非孤例,1970年代末至1980年代中期,许多老作家投身报告文学的浪潮之中。仅1978这一年,《人民文学》就刊发了徐迟的《哥德巴赫猜想》《生命之树常绿》,冰心的《颂“一团火”》,柯岩的《追赶太阳的人》,叶君健的《英特纳雄耐尔——记路易·艾黎同志》,李有刚、杨树帆的《蓓蕾》,理由的《高山与平原——记数学家华罗庚》,王蒙的《火之歌》等具有影响力的报告文学作品。

这一时期,报告文学因能快速响应“拨乱反正”与国家工作重心“四个现代化”建设的时代需求而备受青睐。其能够以真实的力量为知识分子正名,也可生动描写科技工作者、劳动模范、改革先行者等为现代化建设鼓舞士气。同时,就文学性而言,选择以“真实”为核心原则的报告文学,也是对“高大全”“三突出”的有力反拨,恢复了文学的尊严,重建文学与生活、与人民血肉联系的姿态,接续现实主义传统。从作家心态方面看,老作家们普遍怀有强烈的使命感,报告文学满足了他们参与社会重建的迫切心情。正因精准回答了时代课题,报告文学由此迎来了其在中国20世纪文学史上辉煌的“黄金时期”。

冰心究竟在何时与报告文学结缘,如何认识其在中国报告文学发展史上的地位和作用?

综观冰心的文学创作,可以发现报告文学创作贯穿其文学生涯,并展现出鲜明的探索意识和时代印记。她早期发表于1919年8月25日《晨报》第7版上的《二十一日听审的感想》,讲的是以段祺瑞为首的北洋军阀政府在五四运动失败后逮捕学生运动首领进行公审,借此打击报复学生运动之事。冰心前往旁听庭审,进行真实的记录,以纪实笔触揭露事件黑幕,兼具及时性与文学性,具备了报告文学的文体特征。有学者将这篇文章与当时的《一周中北京的公民大活动》《唐山煤矿葬送工人大惨剧》一起视为中国报告文学发生的标志。这篇文章已经具备报告文学的特征,之后,冰心的创作重心迅速转向了问题小说,《两个家庭》《斯人独憔悴》《超人》等相继问世,引起广泛关注。此后,她虽以问题小说闻名,但仍断续创作了《平绥沿线旅行纪》等纪游体报告文学。1921年发表的《旱灾纪念日募捐记事》、1935年的《平绥沿线旅行纪》体现着冰心对现实关注的持续兴趣,强烈的问题意识贯穿其中。

新中国成立后,冰心在这一领域的创作更为集中。“十七年”的报告文学有两个重要的题材趋向,一个是抗美援朝书写,一个是围绕社会主义建设事业进行创作。冰心的创作属于后者,她聚焦社会主义建设,创作了《一个最高尚的人》《大东流乡的四员女健将和女尖兵》《十三陵水库工地散记》《记幸福沟》《奇迹的三门峡市》《再到青龙桥去》等报告文学作品。如火如荼的社会建设及其涌现出的榜样性人物成为这些文本关注的重点所在,而积极书写社会主义建设题材也反映了冰心关注现实、呼应时代的创作态度。这一阶段她还创作了后来收入《中国报告文学丛书》第3辑第6分册的《印度之行》《日本归来》《湛江十日》等,是纪游风格与线性叙事相结合的一批作品。

发表于《人民文学》1964年第6期上的《咱们的五个孩子》是冰心首篇具有自觉文体意识的报告文学,其创作契机是北京“五个孤儿”事件引发社会广泛关注。1963年兴起“学雷锋”运动后,社会互助新风成为当时文化宣传工作的重点。《人民文学》编辑部计划推出能够体现社会主义社会新型人际关系和道德风尚的报道性作品。冰心作为“文坛祖母”,以“母爱”和“童心”享誉文坛,她一贯的创作主题也与这一题材高度契合,能产生更强的感召力,被认为是最佳写作人选。冰心应编辑部的邀约,通过扎实采访与情感注入,真实再现周同山、周同庆、周同来、周同贺、周同义五个孤儿受助的感人事迹。1964年春,冰心在编辑周明的陪同下到北京崇文门外东唐洗泊街一家采访了周氏五孤儿。据周明回忆,冰心沉下身子多次前往真实现场,采访十分深入细致,先后采访了数十位相关人士,还亲赴幼儿园看望其中的一个孩子小同义。她的采访不是刻板地有闻必录,而是用心倾听、感同身受的产物,其作品因而拥有了感动读者的温度。

从1919年的问题意识到1964年的文体自觉,冰心的报告文学创作从未间断。她对于真实性的坚持,以及始终深嵌于现实、生活和历史的互文关系中的积淀,使她在新时期来临前已成为一位有准备的报告文学作家。正因如此,当1978年《人民文学》的邀约到来时,她方能以高度的文体意识创作出《颂“一团火”》这样凝结了时代精神的作品。冰心的报告文学始终扎根于对普通人的关怀,展现出深沉的人民立场,饱含对现实生活与时代的强烈关注,成为观照中国现当代报告文学发展脉络的一个独特视角。

赵朴初书法短对联“夕阳无限好,高处不胜寒”,冰心捐赠 中国现代文学馆 藏

陈伏庐国画《朱竹图》(1946),冰心捐赠 中国现代文学馆 藏

时代与现场:《颂“一团火”》手稿的诞生

要想更深入地了解报告文学发展脉络,就必须关注具体作品的创作过程。《颂“一团火”》手稿引领我们回到作品产生的具体情境,从而将分析对象从一个静态的、扁平的文本,还原到它诞生之初那个充满张力的、立体的现场。

1978年夏天,78岁高龄的冰心接到《人民文学》编辑部的委托,准备写一篇关于北京王府井百货大楼糖果部普通售货员张秉贵“一团火精神”的报告文学。为保证作品的真实性,在《人民文学》副主编周明等人的陪同下,冰心三次采访张秉贵。6月20日全国财贸大会召开时,她对张秉贵进行了第一次采访,了解到张秉贵因生活所迫很小就当了童工,在1955年应聘王府井百货大楼的售货员时被破格录取的经历。7月10日,她来到百货大楼糖果部第二次采访,实地观察张秉贵的售卖过程,对百货大楼负责人和张秉贵同事进行了访问。后来她又对前两次采访内容进行了核实。经过多次亲自采访、实地走访,冰心深知张秉贵“一抓准”和“一口清”的硬功夫是在食品行业扎根几十年后用心练成的。受到张秉贵用心为人民服务精神的强烈感染,冰心写成了报告文学《颂“一团火”》。

《颂“一团火”》手稿共25页,稿纸左侧印有“北京市电车公司印刷厂出品 七七·十一”的绿色字样,说明了稿纸的生产来源和印制时间(即1977年11月)。通过手稿可以直观感受到,冰心的字迹字体修长,挺拔而秀气。笔画清瘦,但又不失力道。字体是行楷,介于工整的楷书和流畅的行书之间,流露出灵动和潇洒的气韵,阅读起来比较流畅舒适。

《颂“一团火”》手稿上既有作者本人行文前后的修改痕迹,也有编辑部修改的痕迹与排版标记。冰心自己的修改,大多集中于副词、量词和形容词,以及补足书写过程中由于写作惯性导致的缺字。如开头第一句话即在“张秉贵”后添加了“同志”一词;“向着四个(后补充了‘现代化’)进军”;“我想写张秉贵同志的(补充了‘先进’)事迹”,“在五届人大开会期间,我在主席团(增加了‘席次单’)上找到了张秉贵同志的座位,(增加了‘休息的时间,我就去’)约他和我谈谈”;“(补充了‘我感到’)使我们心中的火越烧越旺的这一团火种,不是从天上掉下来的”;“二十多年来,他腰板挺直地以新社会主人翁、人民的售货员的身份,(增补了‘站了革命的柜台,’一句)接待了近二百万个顾客”;“以上这些来信,不过是张秉贵同志所收到的(补充了‘几百封’)信中的几十封”等等。

编辑部的修改内容一方面是修正一些小错误,如原稿中的“张师父”的“父”改为“傅”,“财贸会”改为“全国财贸学大庆学大寨会议”,具体文章题目的引号改为书名号,“一百二千万财贸大军”的笔误改为“一千二百万财贸大军”等。另一方面是对作品的打磨斟酌,如张秉贵的发言“那些官僚老爷、太太小姐、兵痞流氓来买东西,稍不称心,我们就得挨骂。得罪了这些人”被删除,后用三角号标记又保留了下来。在“我八岁就去‘打执事’,那就是遇有什么红白喜事,出殡的、娶亲的,我就戴上红缨帽,穿上大褂子,去给背小鼓什么的”后用红笔加了一句话,“旧社会,这是实在没办法的人才干的‘贱职’啊,可是我还唯恐”,与原文中的“人家嫌我小,不要我”衔接。这些修改与增补,其实也是对历史记忆的选择性塑形,通过调整新旧社会的描述比例,构建符合新时期需求的集体记忆。而对原稿中旧社会苦难描述的斟酌,也反映了编辑的审慎,既要保留对旧社会的控诉,又要避免过于具体的、可能引发复杂联想的阶级对立描写。手稿中所存在的这些先删除后保留的“拉锯”痕迹,本身就是历史叙事复杂性的鲜活证据。

编辑部还删减了张师傅个人经历的细节描写,如张师傅私塾生活、寄住在舅舅家的经历,压缩了其在崇文门外金聚织布厂当学徒的内容,删除了原稿中所引用的来信内容。这些删去的内容虽真实生动,但会分散读者的注意力,延缓叙事节奏。删减后枝蔓减少,作品的核心线索即张秉贵由苦难到新生、由新生至奉献的经历更为清晰,情感冲击更为集中,使新旧社会的变化带给张秉贵的影响更突出,其“一团火”的形象更加纯粹有力。对作品进行删改是编辑部作为“把关人”在那个时代语境下的必要操作,手稿的修改痕迹构成了一份复合型历史文献,它不仅是作品的前身,更能让我们能穿透定稿的单一面向,触摸到那个时代文学创作更复杂、更本真的纹理。

1978年7月13日,《颂“一团火”》完成。7月17日,周明在稿笺上概括了这篇作品的一些特点,“文章顺着报纸‘一团火’的路子,主要追究‘火’从何而来,多半篇幅写了旧社会张师傅的苦难生活”,并且“大量引用了群众给张师傅的来信”。总体而言,该作品的特点是亲切生动,感情充沛,引用大量青年来信使文本产生了鲜明的“对话感”,也极具生命力,有着较为独特的情感质地。原稿为7000字,由周明作了一些删改后,压缩为6500字。这些留存于手稿与稿笺之上的思考与文字修改痕迹,展现的是作品从底稿到刊发的生产过程,也是报告文学在新时期火热的生产现场的忠实记录,以及对时代脉搏的深情应和。手稿的价值恰恰在于它所保留的、被定稿所掩盖的“多声道”叙事。手稿定格了1970年代末的时代话语和语言风貌,“全国财贸学大庆学大寨会议”之类的政治短语、“同志”“师傅”的选用,是政治话语与文学表达关系的见证。被删改的部分作为一个未尽的“潜在文本”,存在于手稿之上,为读者和研究者提供了想象文本的空间。

在1923年的《往事》中,冰心提到自己从小渴望做一名“灯台守”,因为“灯台守”的别名就是“光明的使者”,过着“最伟大,最高尚,而又最有诗意的生活”。可以说,冰心与张秉贵在报告文学中完成了一次彼此映照的相遇:张秉贵以他几十年如一日的“一团火”精神温暖着万千顾客,冰心则秉持现实主义精神进行写作,践行着一位作家对真实、对人民、对时代的责任与热忱。

(作者系中国现代文学馆研究实习员)