童话故事里藏着梦想,也辉映着文明 ——访第十二届全国优秀儿童文学奖获奖作家李姗姗

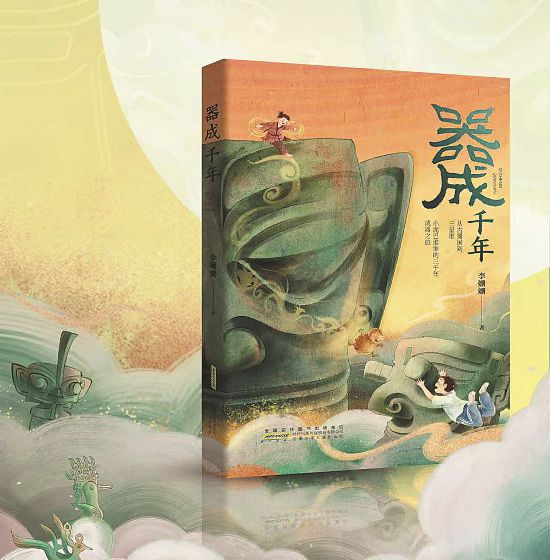

《器成千年》,李姗姗著,安徽少年儿童出版社,2023年1月

张昊月:《器成千年》是一本和考古有关的童话。您是怎么想到要创作这本书的?为了写好这本书,您做了哪些准备?创作过程又是怎样的?

李姗姗:山是伫立的坚强,云是行走的温柔,水是流淌的包容,泥是沉默的生机——我的童年在四川乡下的大山里度过,小小的我浸润在源于自然的美学熏陶中,万物在我眼里都带着灵性与生命。父母在地里劳作时,我就坐在一旁玩泥巴。看着他们从土里挖出土豆、红薯、花生,我满心好奇:这地里还能挖出别的东西吗?直到长大后走进三星堆博物馆,我脑子里那个好奇的开关被骤然打开——原来,泥土里真的藏着别样的宝贝。

青铜大面具、青铜大立人、青铜神树……这些古蜀先民的杰作在祭祀坑里埋藏了数千年,惊艳亮相时却依旧沉默无声。有那么一瞬间,青铜鸟、青铜小立人仿佛在我眼前“活”了过来,眨眨眼睛、扇扇翅膀,露出温柔的微笑。我像触电般心头一震!是啊,如果文物真能开口说话,会对我讲述怎样的故事?三千年前,它们又经历过什么?好奇心驱使着我寻找答案。我买了许多资料书,翻阅学术文章,不放过任何关于三星堆考古的电视节目与视频。但考古世界博大精深,仅凭查阅资料,根本无法真正读懂三星堆。机缘巧合下,我奔赴三星堆遗址,在那里“深扎”了整整一年。

这300多天里,我在考古一线与考古人近距离接触,见证了诸多器物的发掘与修复过程,还跟着修复师学习撰写文物修复日志。有些文物刚出土时只是不起眼的“泥巴疙瘩”,经过精心修复后才得以“重焕新生”。

“如果能写一本童话,把三星堆文化与考古发现讲给孩子们听……”“深扎”期间,创作的念头在我心中渐渐萌芽。可即便手握第一手素材,面对众多文物时,我仍感到眼花缭乱、无从下笔。既要保证文物知识与考古成果的准确性,体现科普价值,又要兼顾儿童性与文学性,避免落入俗套,这让我倍感挑战。又一个月过去,我连故事的开头都没能写好。直到有一天,我在祭祀坑边看考古队员发掘“填土”时,母亲常对我说的那句话突然涌上心头:“好好读书,长大了要成器。”当“成器”二字在脑海中浮现,看着“土样”被考古队员小心翼翼提取并存入仓库,灵感瞬间被点燃……“有一团叫堆堆的泥巴,它来自古蜀国,最大的梦想是‘成器’。”就这样,《器成千年》的故事框架逐渐清晰。小泥巴堆堆穿越三千年的“成器之梦”,让三星堆的神秘故事慢慢铺展开来。

张昊月:《器成千年》的主人公是名叫“堆堆”的泥巴,这个可爱的形象是妙手偶得,还是在您的创作准备过程中渐渐清晰起来的?

李姗姗:应该算是冥思苦想后的妙手偶得吧。在我成长过程中,跟我最亲近的两样东西是“泥巴”和“面团”。面团,已经被我写进了《面包男孩》,而泥巴,是我在心里一直捂着的,是小时候在我手心里被捏软了搓热了的那些泥巴,成了《器成千年》里的“堆堆”。

刚想到“堆堆”这个名字,就确定是它了。“三星堆”这个名字细细品来,“星”在天上,是浪漫和光芒,而“堆”在地上,是沉默和厚重,简单的3个字,从天到地,把地域里的大气、本土里的广阔,以及那种韵律感给展现了出来。而平常考古队员们说去三星堆,都喜欢说到“堆里”去。所以,“堆堆”带有一种自然的亲切感。我很高兴,小读者们也挺喜欢这个名字。

张昊月:《器成千年》中有洪水到来这样的惊险场景,也有月光派对这样的温馨画面,故事讲述中的场面感很强,这是出于怎样的写作考虑?

李姗姗:我在文献里读到,古蜀时期三星堆多发洪水,古城修筑城墙原因之一就是为了抵御洪水。而“三星伴月”也是当地特有的一大景致。

“洪水突至”与“月光派对”都是基于事实的想象,它们反差极大,“场面感”极强,首先是源于对“童话史诗”的整体定位:洪水段落是“大史诗”,月光派对是“小童话”,一个宏阔一个温馨,把古蜀文明“遥远、模糊”的印象化为儿童可感、可知、可触摸的情感体验。洪水象征“毁坏与失散”,而月光派对象征“重聚与新生”。前者是堆堆“未能成器就被埋没”的失落,后者是苏醒后“重燃追梦信念”的希望。有小读者说,读的时候一直担心着:“堆堆到底能不能成器?后来怎么样了?”或许就是因为这种场面感带来的参与感,让成器的故事在大起大落之间被共情。

张昊月:读者在博物馆里才能看到的大面具、小立人等三星堆文物形象,在您的童话中“活”了起来,文物可以开口说话了,这类想象性描写有何用意?

李姗姗:平日里大家去博物馆,听到的大多都是“讲解风”的台词,无非是告诉我们文物的出土年代、属性、特点、重要意义等。创作时,我就想着一定要让三星堆文物“开口说话”,通过拟人化、童话化的方式,将原本静态、遥远、沉默的文物赋予生命与情感,变成孩子们的“伙伴”,使抽象的考古知识变得生动和有趣。毕竟,小孩子都喜欢好玩的东西。如果有一张桌子会对我说话,我也会很高兴。

张昊月:童话和童话后面的文化词条有强烈的互文效果,为何做这样的结构安排?

李姗姗:我们请小朋友试读初稿,觉得有些器物,比如瓿、壘、簋等以及考古知识对他们来说有些陌生,于是,我和责编张怡、陈明敏一起商量,怎么能请三星堆的专家们再参与一下?虽然他们已经在书中以角色的身份出现过,但如果能“走出”书本,和读者互动,岂不是更有意义?于是,在正文结束后设置“文化词条”,那句“以下内容由四川省文物考古研究院三星堆考古研究所为本书特别撰写”,承载了我们对他们深深的敬意。

张昊月:《器成千年》这本童话在“小”与“大”之间有很强的张力,读来会让读者产生很多联想。“堆堆”很小,三星堆文化很大,“小”“大”背后又有着您怎样的思考?

李姗姗:《器成千年》和我之前的作品有所不同,它是一部将个体梦想与中华文明相交织的童话。“堆堆”是一团来自古蜀国的泥巴,源自大禹治水留下的息土,它最大的梦想是“成器”——这既是童话的主线,也是儿童成长过程中“自我实现”愿望的隐喻。在追寻梦想的路上,堆堆历经失败、灾难、等待与沉睡,最终在现代考古的场景中被唤醒,完成了从“泥”到“器”的蜕变。

三星堆文化是中华文明多元一体格局中的重要组成部分,其神秘、独特且辉煌的青铜文明与陶器文化,尽显古蜀国的智慧与创造力。书中通过描写古蜀国的祭祀、作坊、器物制作等场景,将三星堆文化具象化、生活化,让厚重的文明变得更灵动可感。三星堆的考古发现本身就是一种“文明的再现”:被埋藏的器物重见天日,恰如堆堆从沉睡中苏醒,象征着文明的延续与再生。到了结尾,堆堆的梦想已不只是“成为有用的器物”,更是成为“文明的载体”。它最终作为“携带粟粒的填土”被展出,印证了古蜀农业文明的存在。这一刻,它的个人梦想与文明的历史使命自然地融为一体。

《器成千年》以童话中小人物的追梦故事,映照中华文明的博大与恒久。堆堆的“成器”之路,不只是泥巴变器物的物理转变,更是文化认同、历史传承与精神成长的象征。在这场跨越三千年的奇幻旅程中,一个小小的梦想与一种深厚的文明,在童话故事里温柔而深情地交相辉映……

张昊月:在儿童文学领域,您不断进行多种文体的写作,未来您有怎样的写作计划?

李姗姗:有教育家说过,不要给孩子“贴标签”,我也从没给自己“贴标签”。在不同的季节、不同的创作周期里,我会有自己的“写作胃口”。儿童诗、童话、散文……身体会告诉我,此刻更想尝试哪一种。我觉得孩子也是如此,他们一直在成长,不会总偏爱同一种“食物”,需要营养均衡的滋养。而我,恰好也喜欢做不一样的尝试。当我的这些尝试能和一些孩子擦出火花,哪怕只是很小一部分孩子,只要他们是真正发自内心喜欢,我就没有遗憾。

我刚完成小说《青铜神树》的修改工作,借此机会,向改稿过程中给予我莫大帮助与支持的专家前辈们致以诚挚的谢意。