“听着炮声写日记”:巴金《赴朝日记》手稿研究(附失抄巴金赴朝日记两则)

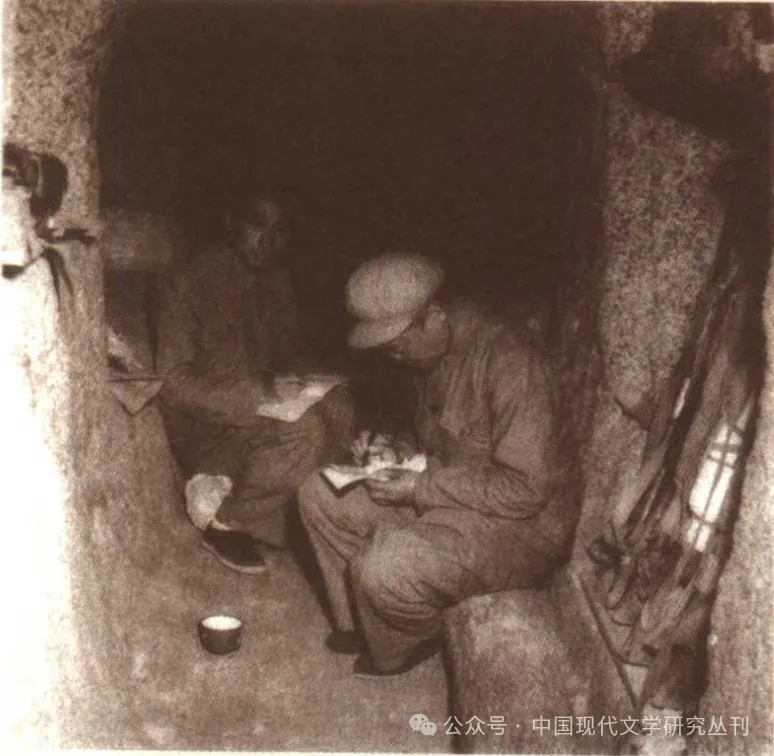

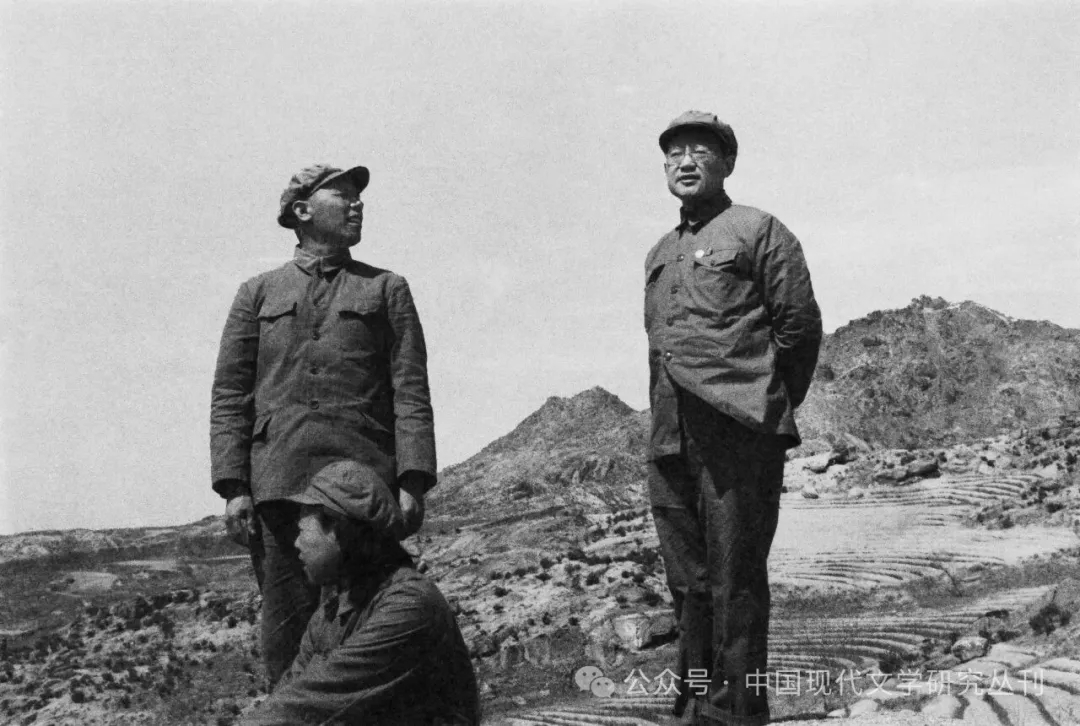

“听着炮声写日记”,巴金在朝鲜战场前线

内容提要:巴金的《赴朝日记》(一)(二)是其20世纪50年代初两次进入朝鲜战场深入生活的忠实记录,收录于人民文学出版社1993年版《巴金全集》第25卷,日记手稿(原件、抄件)现藏于中国现代文学馆。通过对读日记手稿原件、抄件及全集本,发现存在诸多讹误、删改、脱文等问题,尤其是失抄了1952年10月3日、4日两则日记,通过校勘学、手稿学的方法可以恢复日记之原貌。《赴朝日记》是认识“当代巴金”文学创作与思想转型的重要史料文献,该日记所记载的两次“入朝”在一定程度上可视作巴金在1949年之后的“原点”与“基点”。“入朝”行动补缺了巴金政治履历中的革命工作经历,同时也成为巴金在50—60年代文学创作的主要题材和为数不多可供调用的写作资源与生活素材。

关键词:巴金 《赴朝日记》 深入生活 手稿 勘误

巴金曾说:“两次入朝对我的后半生有大的影响。”[1]20世纪50年代初的两次赴朝是巴金在1949年后最为重要的历练之一,也留下了两本《赴朝日记》手稿,现藏于中国现代文学馆。这是巴金在朝生活最为忠实的记录,也是我们理解“当代巴金”文学创作与思想转型的重要史料文献。既往研究多从巴金的思想变迁入手,[2]本文则充分利用《赴朝日记》的第一手文献资料,通过对手稿原件、抄件及全集本的重新辨识、校勘整理与对读研究,运用校勘学与手稿学方法处理日记所存在的讹误、删改与脱文等问题,尽可能恢复《赴朝日记》的原貌,有助于更准确地理解巴金的赴朝经历,并提供一个窥探巴金文学创作与思想转型的独特视角。

一 巴金《赴朝日记》手稿概况与版本问题

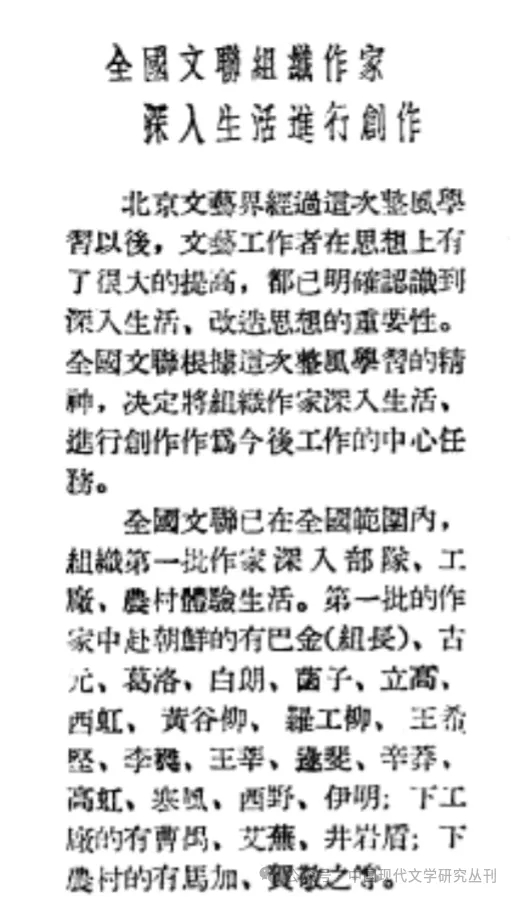

《人民日报》1952年3月6日转发新华社消息《中华全国文学艺术界联合会组织作家深入生活进行创作第一批作家巴金、曹禺等将分赴朝鲜和工厂、农村》,随后《文艺报》1952年第5号也发布通讯《全国文联组织作家深入生活进行创作》:“全国文联根据这次整风学习的精神,决定将组织作家深入生活、进行创作作为今后工作的中心任务”,“赴朝鲜的作家且订立公约,保证不要求生活上的特殊照顾。作家们对于这次出去体验生活,抱有很高热情,决心克服过去单纯收集材料的错误想法,而强调在斗争中自我改造,并保证坚决完成创作任务”。[3]这是巴金赴朝的时代背景。

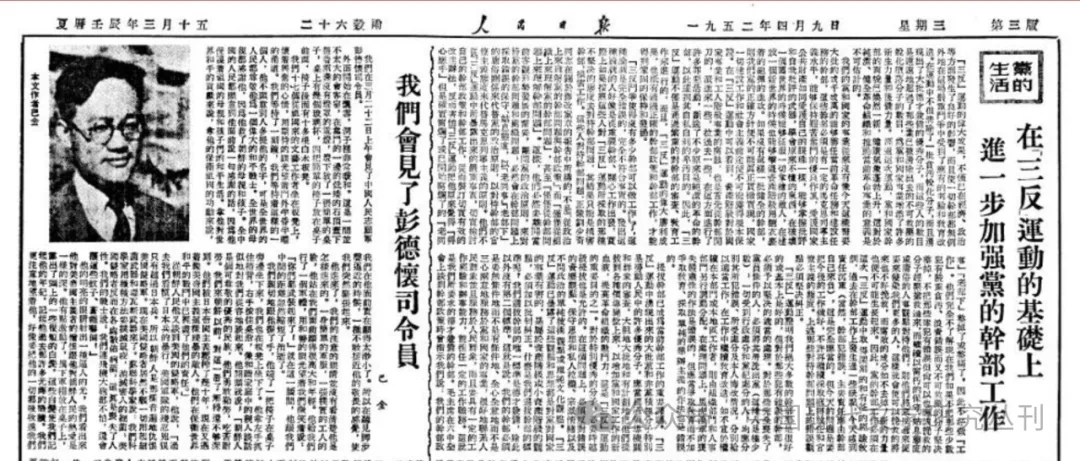

《全国文联组织作家深入生活进行创作》,《文艺报》1952年第5号

1952年2月,巴金即应召赴京集中学习,参加由文学、美术、音乐等方面的17名文艺工作者组成的“全国文联赴朝创作组”并任组长。1952年3月赴朝,10月返京。[4]1953年7月27日,《关于朝鲜军事停战的协定》在朝鲜板门店签订后,为创作需要,8月巴金再次赴朝“体验生活”,1954年1月回国。关于这两本《赴朝日记》的具体情况,巴金曾在致王仰晨(树基)的信中有所交代:

一九五二年我参加全国文联赴朝创作组到中国人民志愿军采访。我第一次下部队,对军人生活很不熟习,为了便于记忆,我随身带了一个小本子,简要地记下每天的生活:一些人和事,尽可能写的简短,只求对自己有用。衣袋里装着小本子,上上下下,跑来跑去,这一次我在朝鲜住了七个月,十月十五日回到北京,下了火车,我就把小本子收了起来。到第二年(一九五三)八月我再访朝鲜,才又把它带去。

这一回只留下五个月的日记。以后我就没有机会再过鸭绿江。[5]

巴金[6]《赴朝日记》(一)(二)两部手稿原件及抄件现藏于中国现代文学馆,系人民文学出版社编辑王仰晨受巴金所托,于20世纪90年代捐赠。两份稿本的具体情况如下:

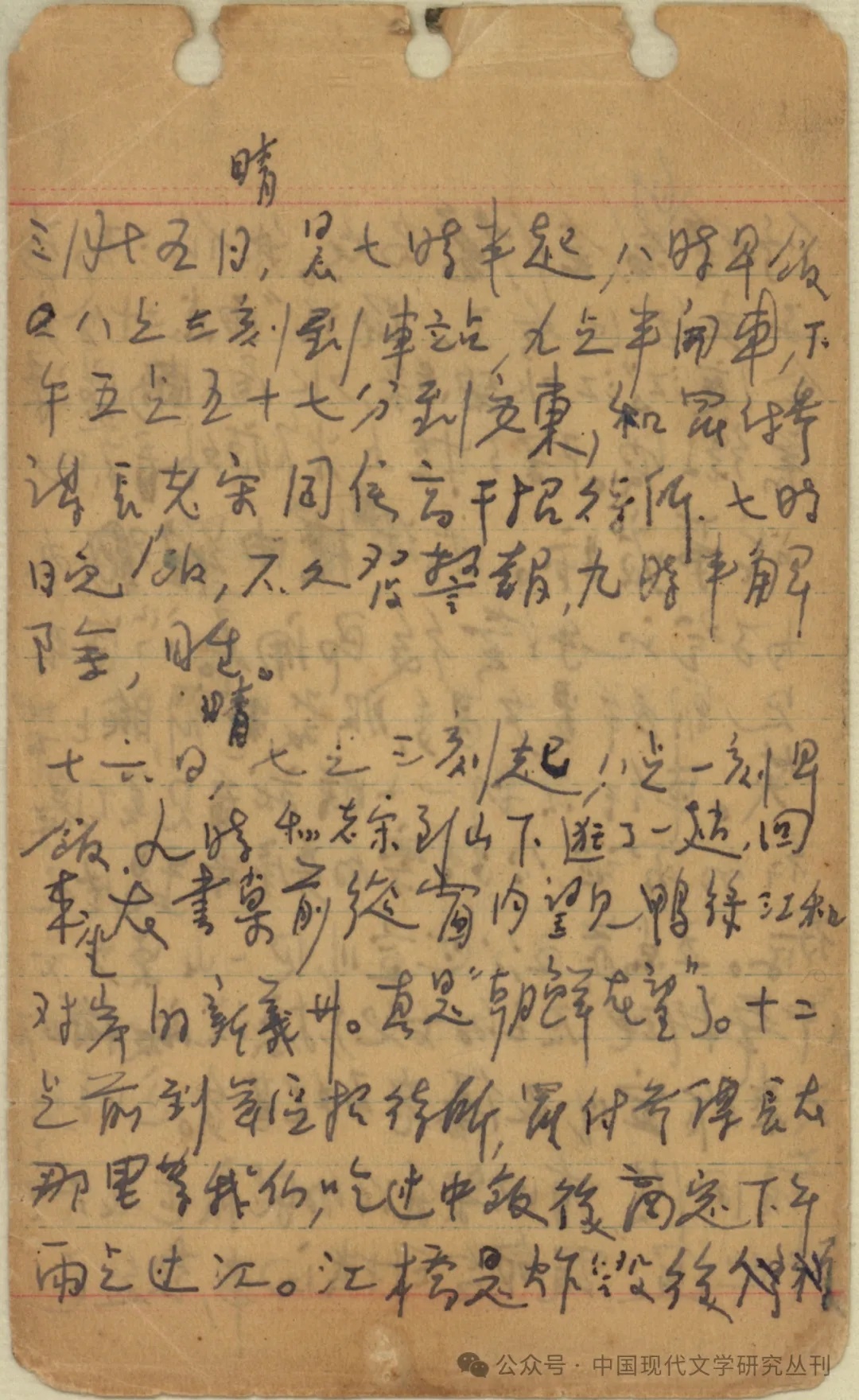

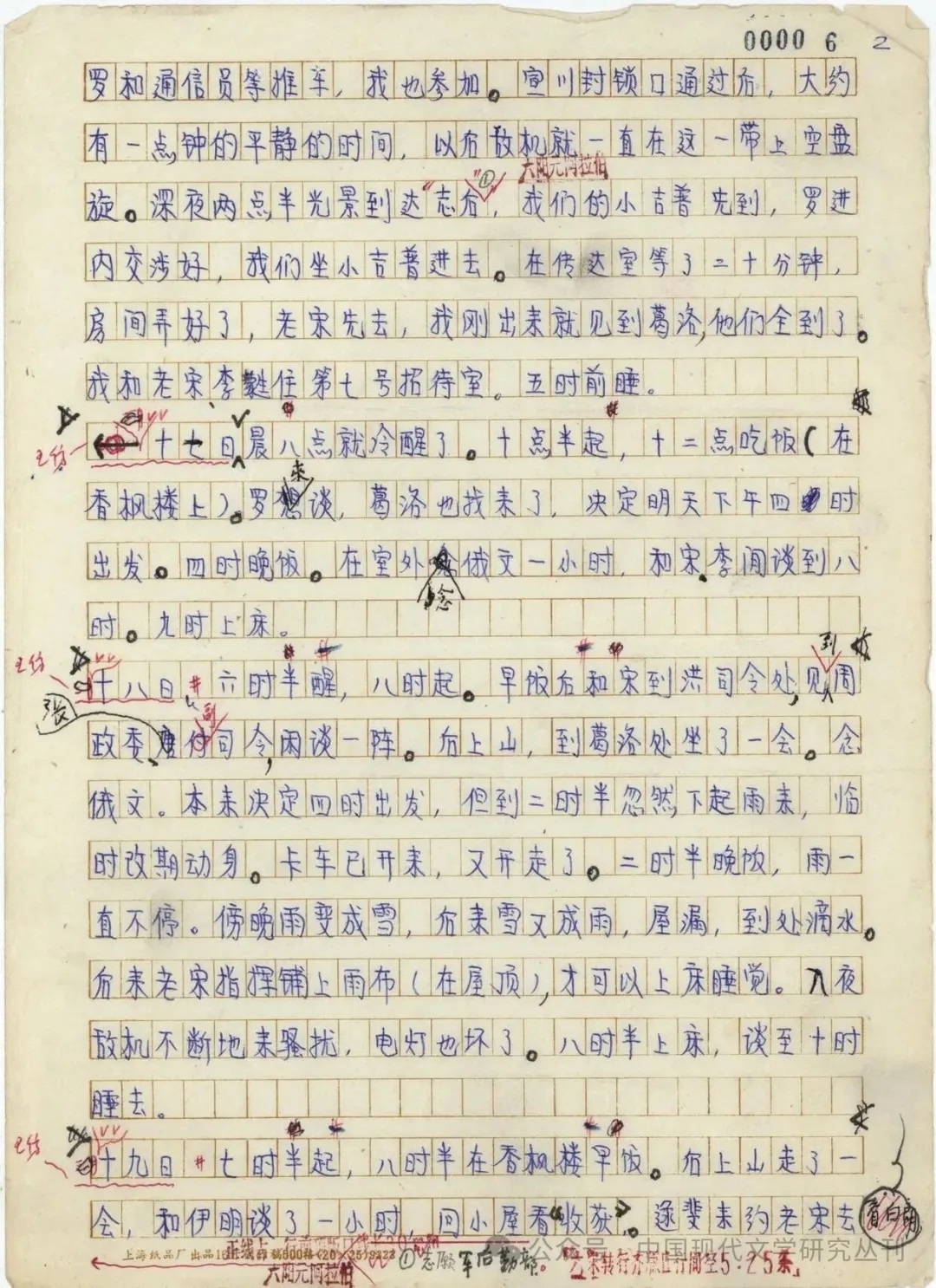

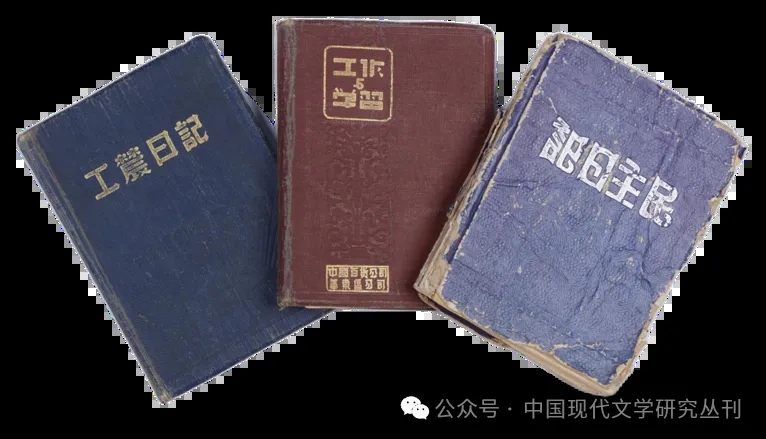

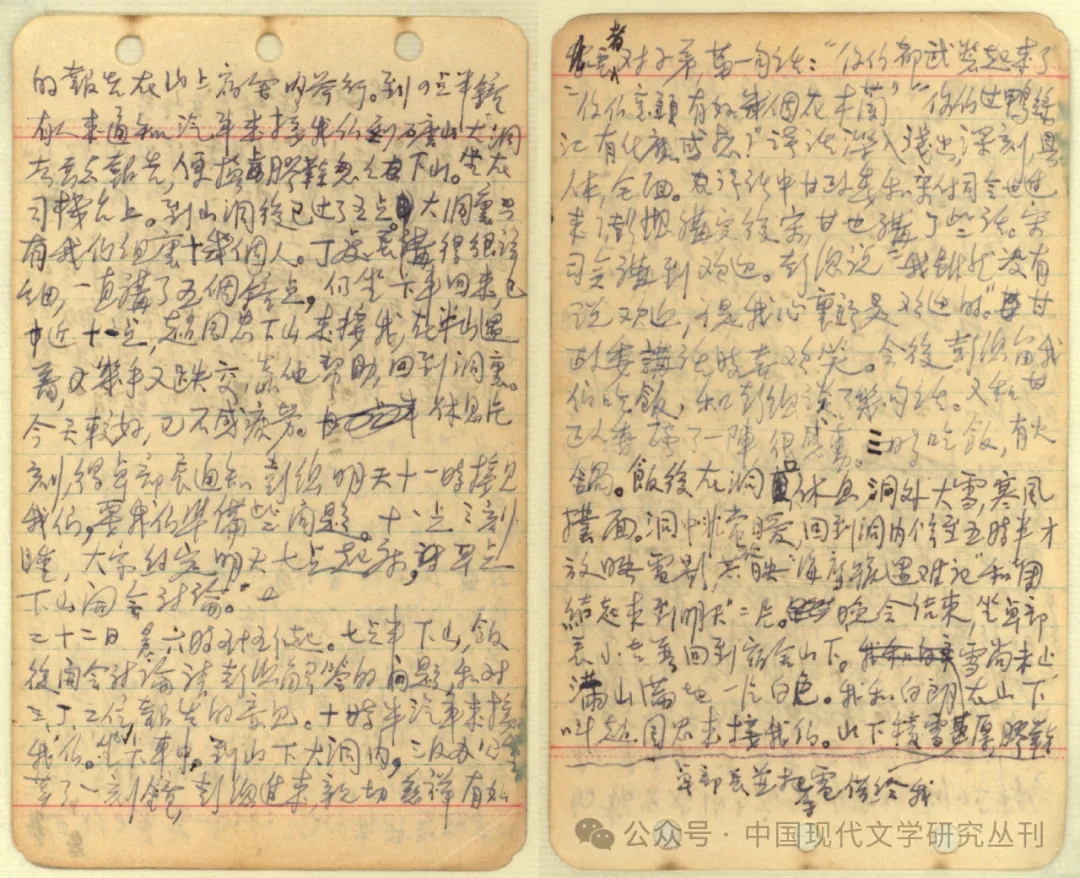

(一)原件/手稿本。《赴朝日记》手稿原件,尺寸为12×7.5 cm,黑色皮质封面,竖翻活页横格本,双面连续书写。原字迹为蓝黑色钢笔书写,另有少许黑笔、红笔涂描删改校对痕迹,应为出版前巴金或其侄子李致校阅时产生。《赴朝日记》(一)正文共70页,139面,字体较大,笔迹较工整,基本按行书写,装于两层信封内(见本页图)。《赴朝日记》(二)正文共19页,36面,字体较小,书写稠密,笔迹较潦草,基本不按行书写,装于褐色牛皮纸信封(见225页图)。

巴金《赴朝日记》手稿(一)

巴金《赴朝日记》手稿(一)

巴金《赴朝日记》手稿(二)

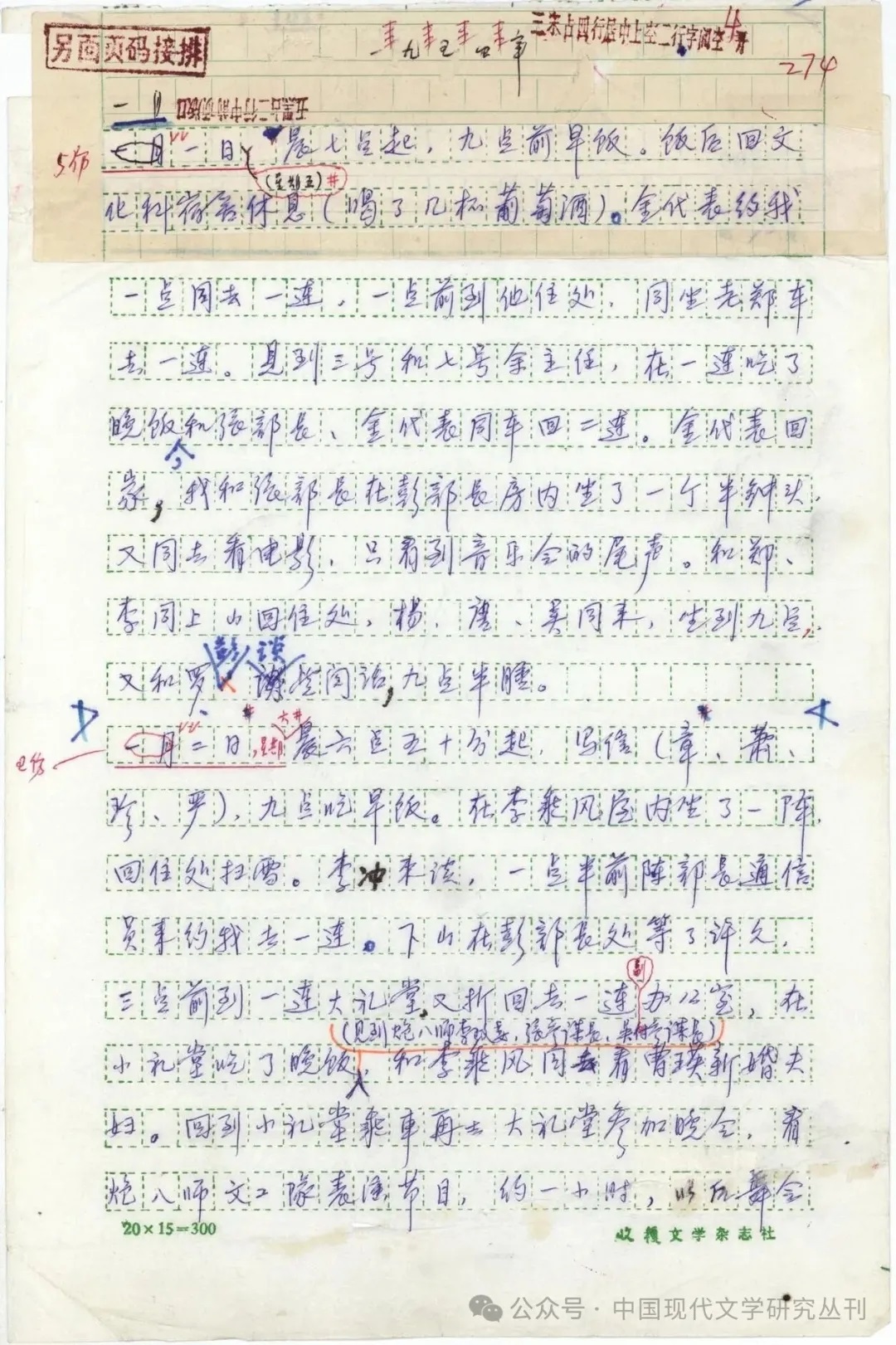

(二)抄件/抄稿本。抄稿本系方便日记文稿的编辑排版,巴金安排助手根据日记手稿原文抄录所成,使用方格文稿纸单面抄写,上有大量编校字迹和排版信息,并附页码和注释文字。《赴朝日记》(一),封面1页,正文共196页。根据抄录的笔迹来看,应有两人参与了抄录工作,根据抄稿右上角机印页码,5~70页和132~200页为同一人用蓝色圆珠笔抄录,正文71~131页为另一人用蓝黑色钢笔抄录。《赴朝日记》(二),封面1页,正文共78页。根据笔迹来看,也有两人参与抄录工作,根据抄稿右上角机印页码,202~218页由一人用蓝色和黑色圆珠笔抄录,219~279页为另一人用蓝色圆珠笔抄录。根据抄稿本的笔迹推断,应有多人(至少三人)参与了《赴朝日记》手稿的抄录工作。

《赴朝日记》抄稿示例

1985年初,人民文学出版社编辑王仰晨曾致信巴金,提议编辑出版《巴金全集》(后简称《全集》),得到巴金同意并受委托主持《全集》编辑事宜。[7]1986年11月,李致去上海看望巴金时,巴金计划将《全集》中日记部分交李致校看。1988年巴金开始着手《全集》日记卷的整理工作,他曾希望李致退休后能协助其做《全集》的编校整理工作,信中道:“有一个时候我倒希望你退下来帮忙我做点工作,例如整理我的日记、佚文、书信等等,还有在我不能工作的时候,代替我帮助王仰晨编好《全集》的后一部分。现在这些都成了空想。”[8]李致此时刚当选为四川省政协秘书长,一时无法全力协助,颇为愧疚,主动请缨负责校看日记。[9]

根据巴金同王仰晨、李致等人的书信推断,《赴朝日记》的整理校勘工作与稿本流传的大致经过如下:1988—1989年底,由助手根据日记手稿原件陆续抄录副本,[10]形成抄稿本/抄件,因原件字迹很小,巴金多校阅抄件;1989年12月,巴金将校阅过的抄件及原件一并寄往四川,由李致校对;1990—1991年底,将校对完毕的抄件和原件寄送北京,交王仰晨处理、发排,后两部手稿曾暂存于王仰晨处保管,直至捐赠中国现代文学馆。

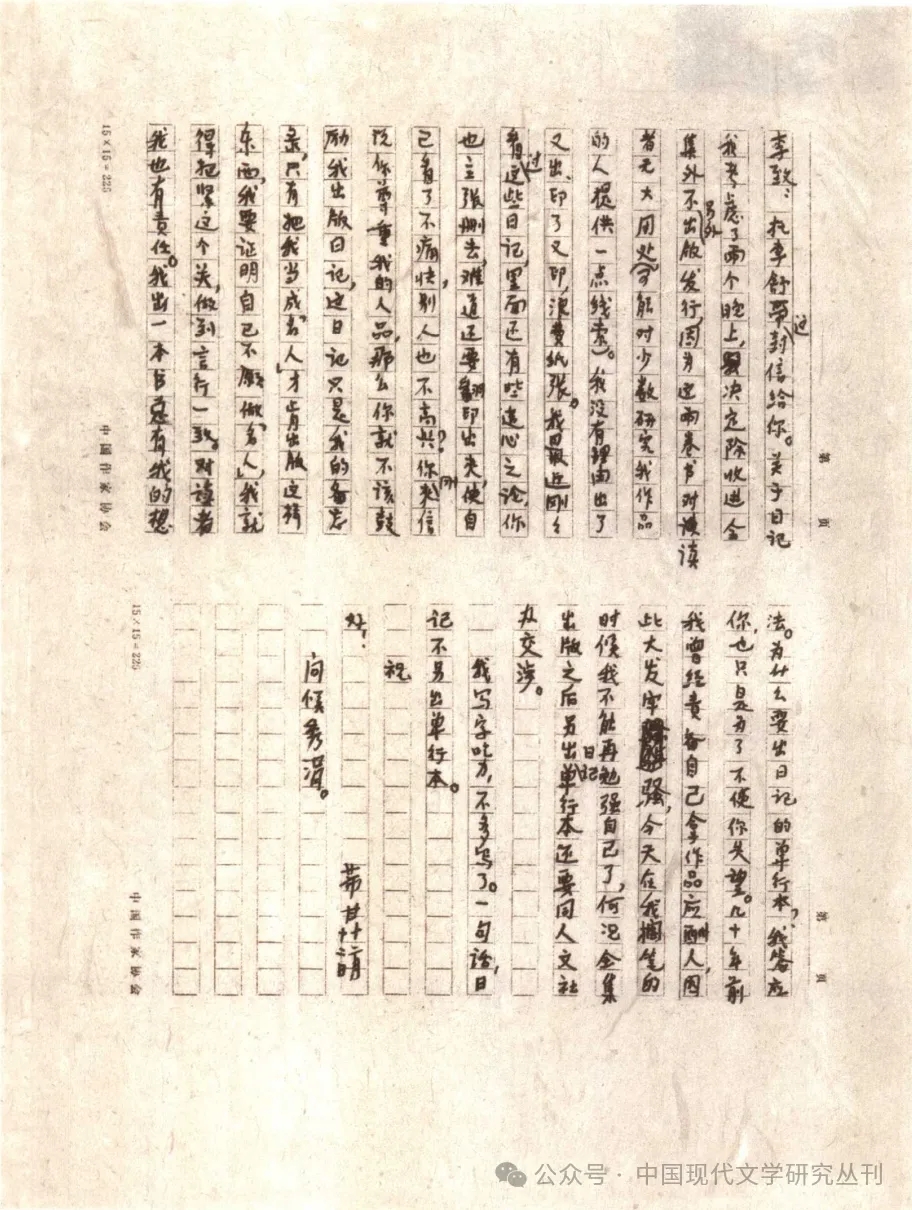

对于《赴朝日记》手稿原件及抄件的处置与去处,巴金曾做出明确安排。1989年底,巴金致信李致,示意其完成《赴朝日记》抄稿后,同原手稿一并寄给王仰晨,原稿由后者捐赠给中国现代文学馆。[11]后又在1991年11月7日、1993年4月28日、1993年10月28日、1993年12月9日、1994年4月3日数次同王仰晨通信确定并叮嘱手稿处置方式。[12]梳理以上通信,可以看出巴金对于《赴朝日记》稿本的处理是较为慎重的,最先的处置是将手稿原件存于上海,抄件则赠予北京中国现代文学馆。1993年《巴金全集》第25卷(日记卷上)的出版工作完成后,巴金改变原先的安排,将手稿原件赠予中国现代文学馆,抄件给上海。最后,王仰晨代表巴金将《赴朝日记》的手稿原件及抄件全部赠予了中国现代文学馆。[13]

就版本而言,《赴朝日记》目前公开出版的仅有1993年人民文学出版社《巴金全集》第25卷的全集版本。[14]但从文献学的视角来看,巴金的《赴朝日记》应存在至少三个版本,即全集本、手稿本和抄稿本,此外还存在一个版本,即《赴朝日记》在发排时的校样本。尽管校样本目前尚下落不明,但笔者在对校现有三个版本时,发现三者在部分细节处无法一一对应,据此推断应有部分修改是在校样本上处理的。[15]另外,在全集本还未正式出版前,1991年冬,李致曾受四川出版界朋友所托,当面向巴金转达出版日记影印版单行本的请求,并以鲁迅日记的出版为例来劝说,巴金起先同意此事。[16]至李致返回四川后,巴金托侄外孙李舒带去一封语气很重的回信,谈及自己的种种顾虑,最终收回出版承诺:“一句话,日记不另出单行本。”[17]由此足见巴金对该日记的审慎态度,故1993年全集本所收录《赴朝日记》(一)(二)(1952年3月15日—10月15日、1953年8月10日—1954年1月10日)共366篇日记[18],乃这两本日记的首次公开出版,即初版本,是目前学界研究引述的唯一版本,也是经过巴金本人校看的“定本”。因此,从版本学、手稿学或是文本发生学意义上来说,中国现代文学馆藏巴金《赴朝日记》(一)(二)原稿及抄件,是这两本日记的原初样态,是全集本的前文本与过程性文本,携带着更为丰富的历史细节,均有重要的史料价值。

巴金1991年12月12日致李致信

二 《赴朝日记》的勘误补缺

前文已对巴金《赴朝日记》现存三个版本的基本情况与产生背景做了简要说明,从出版视角来看,手稿本—抄稿本—全集本有着顺承性关系,但笔者在处理《赴朝日记》手稿的文字辨识工作,对读、校勘三个版本的过程中,发现不少值得勘误补缺并进一步探讨的问题。

根据巴金同王仰晨、李致、李舒的通信推断可知,《赴朝日记》系魏帆等人抄录,根据笔迹来看,应有至少三人参与了抄录工作,[19]抄毕后巴金曾将手稿及抄件交给李致整理校对,发稿前巴金也亲自校对过抄件。因而抄稿本虽然作为出版工作的过程性版本,但手稿的抄录质量与之后成书质量密切相关,并且附着在文本中的校改痕迹也有重要的史料价值,可说是手稿本和全集本(初版本)之间的重要桥梁,如果没有抄稿本的对照,很难看出全集本《赴朝日记》存在的差错及其产生的原因。同时,抄稿本不仅仅是抄本,还是校对发排稿,因而全集本《赴朝日记》存在的问题是多方面的,其一是手稿本身存在的差错,其二是在抄录过程中产生的,其三是编校工作造成的。尽管大部分问题已经在手稿与抄件的校改过程中予以纠正,但仍留存或衍生出不少错漏,并且《全集》出版过程中也“过滤”掉了不少更为真实、生动的历史信息,因此有必要进行勘误与补缺工作,鉴于篇幅所限,下面仅举较为典型例证予以说明。

(一)手稿本中的笔误与相关问题

巴金曾说这日记只是他的“备忘录”[20],故日记的写作不同于作品,原只为作者本人看懂,并不为出版做准备,加之战场前线各种条件有限,出现差错亦是难免。手稿本存在的问题主要有三类:

一是单纯的笔误。如将“逯斐”误写为“绿斐”(1952.3.31),将“瑞钰”误写为“瑞班”(1952.6.6),将“平泉郡”误写为“平泉群”(1953.10.28),等等,此类多在抄稿的校对中改正。

二是人名的错误。巴金在志愿军部队中结识了很多官兵,但大多只知其名或姓的读音而不知写法,故在日记写作时出现不少差错,多为音同或音近的字。如“施科长”应为“司科长”(1952.3.24)、“刘相文”应为“刘向文”(1952.4.1)、“袁参谋长”应为“阮参谋长”(1952.4.13)、“王焕”应为“王奂”(1952.5.8)、“李维一”应为“李唯一”(1952.5.25)、“刘广子”应为“刘光子”(1952.6.29)、“姚显如”应为“姚显儒”(1952.7.6)、“赵伯生”应为“赵柏生”(1952.8.30)、“鲍股长”应为“包股长”(1953.9.15)、“顾副科长”“顾科长”应为“谷科长”(1953.9.16)、“李伦宣”应为“李伦轩”(1953.9.30)、“李浩士”应为“李浩世”(1953.11.7)、“陈福友”应为“陈福有”(1953.12.18)等等。这类错误大多未能在后来的抄录与校改中发现。[21]比较典型的如扫雷英雄姚显儒,巴金在日记中将其姓名第一次写为“姚显如”(1952.7.6),之后数日的日记中都写为“姚显儒”,并且巴金于1952年发表在《人民文学》的散文《生活在英雄们的中间》[22]中亦写为“姚显儒”,这一较为明显的问题并未在校改中修正,据此或可推断巴金在第一次书写该人名时可能仅凭读音记录。

三是书名的略写或简写。因日记的“备忘录”性质,故日记中所记书名或电影片名部分为简写或是略写,此并无大碍,但在日记公开出版时,应恢复完整的书名或注释说明。如日记手稿将《华沙城的节日》简写为“华沙城”(1952.6.19),将苏联作家拜雷兹柯的小说《司令员生活中的一夜》记为“司令员的一夜”(1953.11.12),再如将苏联小说《遥远的泰加》简写为“泰加”(1954.1.3),等等。

(二)抄录过程中的错讹问题

全集本《赴朝日记》所存在的问题,大多是在抄录过程中产生的,因《赴朝日记》开本及字体较小,手稿辨识存在困难,另亦有抄录粗疏的问题,故多有讹误、脱文及衍字的问题。[23]

1.字词讹误,多因抄录原稿时未能正确辨识。例如:(1)1952年4月24日手稿为“佛国山英雄范尹洲三位谈了一阵”,抄稿将“佛国山”的“国”误认为“周”。[24](2)1952年5月9日手稿为:“到了村口,全连排队相迎”,抄稿将“迎”误认为“送”。尽管一字之差,句意却有很大改变。[25](3)1952年5月12日手稿为:“看见战士们友爱团结”,抄稿将“友爱”讹作“发奋”。[26](4)1952年7月3日手稿为:“后来一家敌机被我阵地上的机枪打伤才仓皇逃走了”,因巴金手稿多有繁体书写,“才”写为“纔”,抄录者未能正确辨认出该字,似误认为“烧”,在校改中被涂去,故全集本此处脱一“才”字。[27](5)1953年12月29日:“看朝文《月光曲的故事》(람곡 午饭后看德文小说Lena Wieo完”[28],前一句日记手稿和抄稿都为:“看朝文月光曲的故事(월광곡)”,应系校排过程中将“월”误为“람”,且脱去“광”和“)”两处字符;后一句手稿为“午饭后看德文小说 Lena Wies 完”,抄稿将“Wies”的“s”误为“o”,且未在校改中修正。[29]除以上几例外,还有多处人物姓名辨识错误的情况,如“叶主任”应为“弃主任”(1952.7.20,7.21),叶(葉)和弃(棄)的繁体字在手稿中形近且弃姓也稀见,或导致误认;“黄亚和”应为“黄丑和”(1952.10.6),“黄先达”应为“黄生达”(1953.9.16),“张文宁”应为“张尔宁”(1953.12.16),“米臣”应为“采臣”,系巴金胞弟李采臣(1953.9.14),等等。

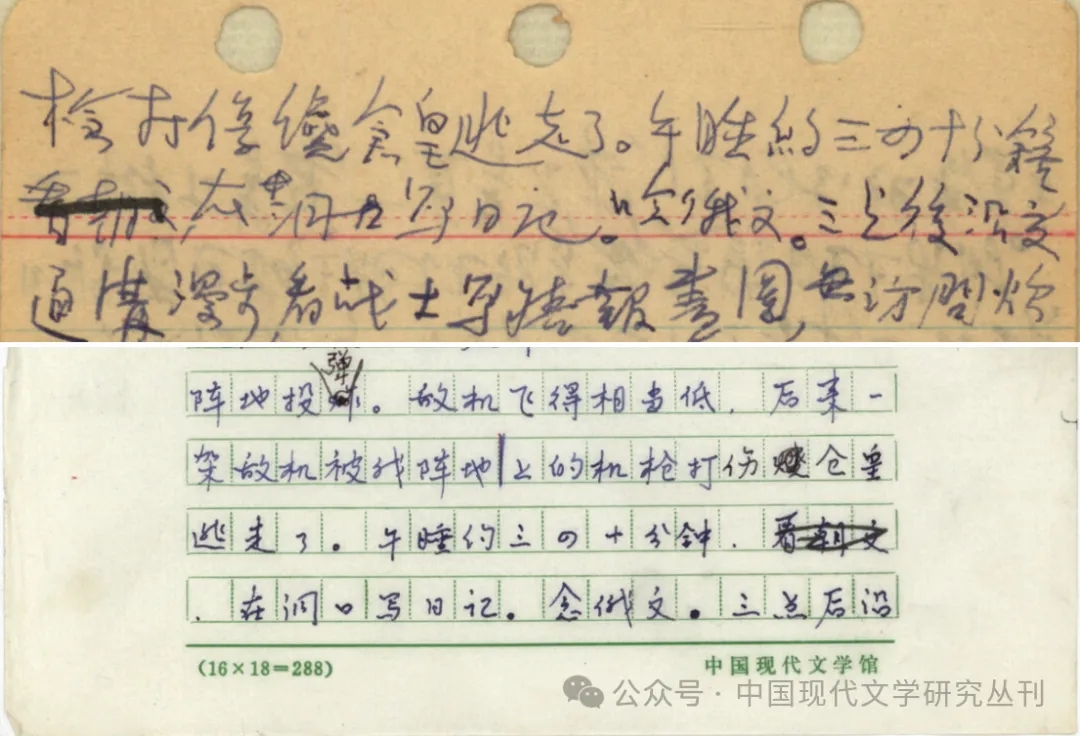

巴金《赴朝日记》1952年7月2日日记手稿及抄稿

2.脱文是抄稿本较为严重的问题,多为巴金助手在抄录手稿原文时粗疏所致。因上下文出现相同字词而跳行,发生漏抄,大多数漏抄情况都在校改中发现并补全,但仍有不少漏网之鱼,导致全集本脱文。例如:(1)1952年9月9日:“在大楼后面山上散步一阵,回住处续写《赵杰仁》,九点一刻睡。”[30]手稿为:“在大楼后面山上散步一阵,回住处续写《赵杰仁》,林鹏同志来谈了好一阵子,送他出去后,顺路到申科长处坐了一会。回来续写《赵杰仁》,九点一刻睡。”应是抄录者看错混淆“续写《赵杰仁》”两处,漏抄中间几句。(2)1952年9月26日:“早饭后去会场听典型报告,徐申超、李恩宏和代表刘四报告的王排长讲得都很好”[31],其中“徐申超”在手稿中为“徐申陈超”二人,在抄录中脱去“陈”字,误为一人。

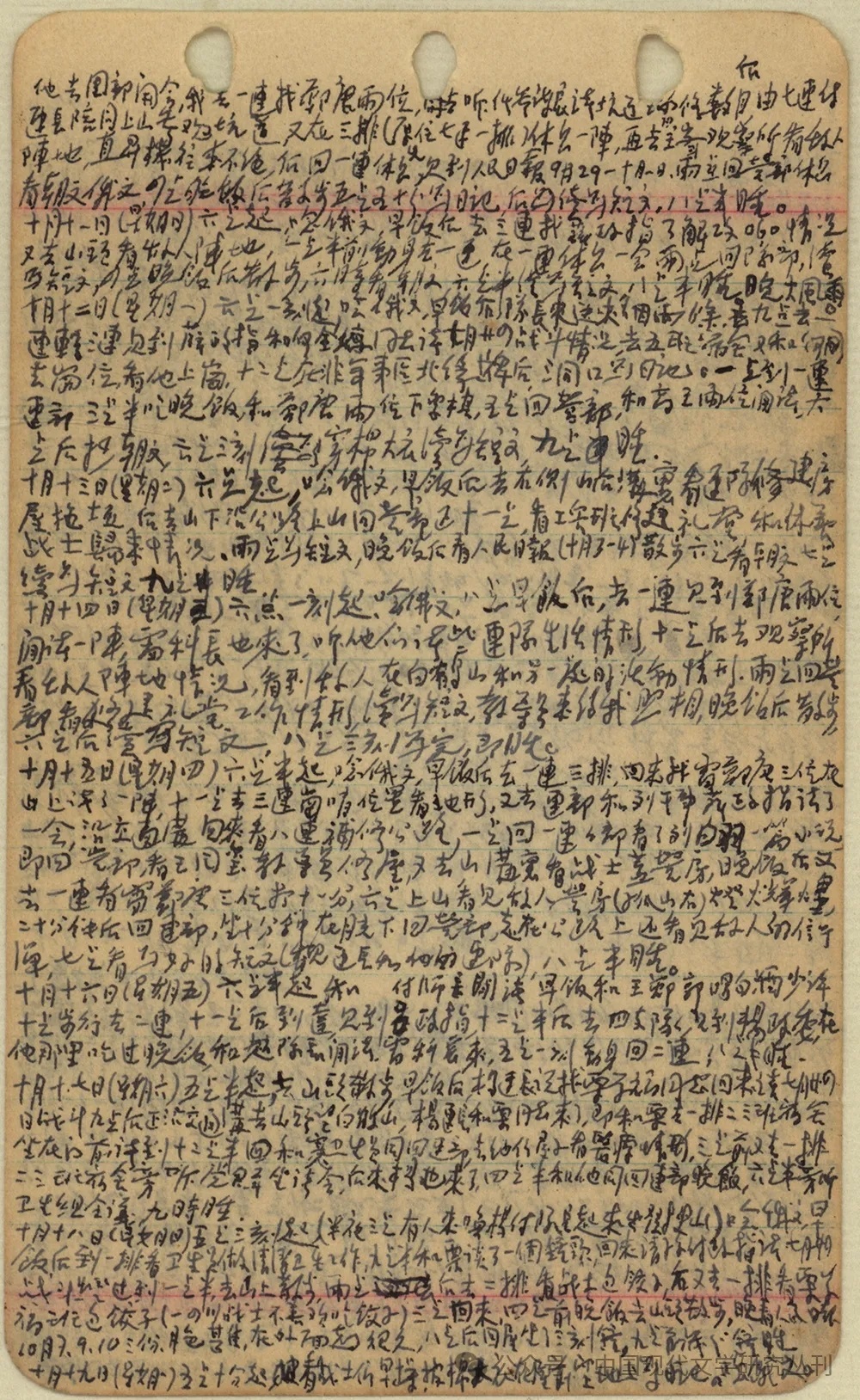

全集本《赴朝日记》最为严重的脱文情况是漏抄了1952年10月3日、4日两则日记,共计840余字,但如此明显的漏抄却并未在数人的校看中被发现,致使全集本中1952年10月2日之后便直接跳至10月5日日记。两则日记内容,参见文末所附辨识稿。

(三)编校过程中的删改问题

《赴朝日记》稿本在编校过程中删改是较为突出的问题。巴金曾说:“作者有权否定自己的作品,虽然他不能删改历史。我也可以删去《日记》和《书信》中的一些字句,只要我把原件留下来。”[32]巴金也在同李致的通信中表示日记“里面还有些违心之论”[33]。这些意见当然可以看作巴金删改日记的主要因素,留在手稿和抄稿上的删改痕迹也携带着作者隐微细腻的诸多考量。

1.具体来说,《赴朝日记》稿本的删改问题需要分而论之,手稿本和抄稿本的删改情况不尽相同。手稿本的删改痕迹不多,一部分是巴金在当时书写时留下的,另一部分是后来为出版全集,校看原稿和抄稿时产生的,二者可根据笔迹和墨水颜色稍加区分。抄稿本的删改与全集本的面目直接相关,一些字句的删减与手稿本同步,一些删减仅是抄稿上做了标记。如以下几例:

(1)1952年4月4日上午,巴金一行在一个大石洞会客厅内会见了朝鲜领袖金日成,当天日记手稿为:“我和奇坐小车先到,在洞口见到何仰天同志,他引我们去洞口客室,布置相当不坏,十点光景金首相进来,态度随便亲切”,抄稿本在校改中删去了“布置相当不坏”。[34]

(2)1952年6月17日:“午饭时把信交给他。晚饭后散步”[35],手稿为:“午饭时把信交给他。下午念朝文俄文。吃晚饭时听罗科长讲我的一篇文章已于昨晚广播。晚饭后散步”(原文即如此——笔者注),抄稿本:“午饭时把信交给他。下午念朝文俄文。我的一篇文章。晚饭后散步”。该句的删改情况较为复杂,根据笔迹来看,手稿中“吃晚饭时听罗科长讲□□□□□已于昨晚广播”一句的删除线是写作之时用蓝色钢笔所画,后来校改时在句中的“□”处用黑色钢笔叠写了“我的一篇文章”,所覆盖字迹(即“□”)已难以辨认。抄稿本显然是根据校改后的手稿抄录,录有“我的一篇文章”一句并在字下标注着重号,但又在后来的校改中删去了“下午念朝文俄文。我的一篇文章。”两处,而“我的一篇文章”究竟哪篇,仍需进一步考证。

2.抄稿本的删改中很重要的一部分是有关“赵国忠”的内容。巴金1952年2月29日致萧珊信中提到:“总政文化部又派了一个通信员给我,昨天来了。出发以后他可以照料我的一切。”[36]另有巴金所作《巴金全集》第20卷的“代跋一”《致树基》中也提及:“因为我第一次到部队,不熟习战士的生活,兵团政治部还派了一位干部陪同我下去,我们在一起活动了一个时期,他成为了我亲密的朋友,我今天还常常想念他,我忘不了那一段生活。”[37]以上两处所指之人应系“赵国忠”,是解放军总政文化部为巴金第一次赴朝期间所配备的勤务兵和通信员,巴金曾在日记中对其有诸多记载(40余处)。根据日记手稿来看,巴金对这位干部在朝期间的部分言行,是较为不满的。可能考虑到日记出版后的影响问题,巴金对日记中涉及赵国忠相关内容做了较多删略,例如:

(1)1952年8月29日手稿为:“因女教员不听岗哨命令跑过山岗,岗哨放枪威胁,赵国忠不以为然,在旁大发议论。我讲了他几句,他态度不大好,我屡次想帮助他进步,他完全不接受别人意见,我也无法。放枪的岗哨受到副连长的指摘。”抄稿本在校改中删去了“他态度不大好,我屡次想帮助他进步”“完全”“我也无法”等词句。

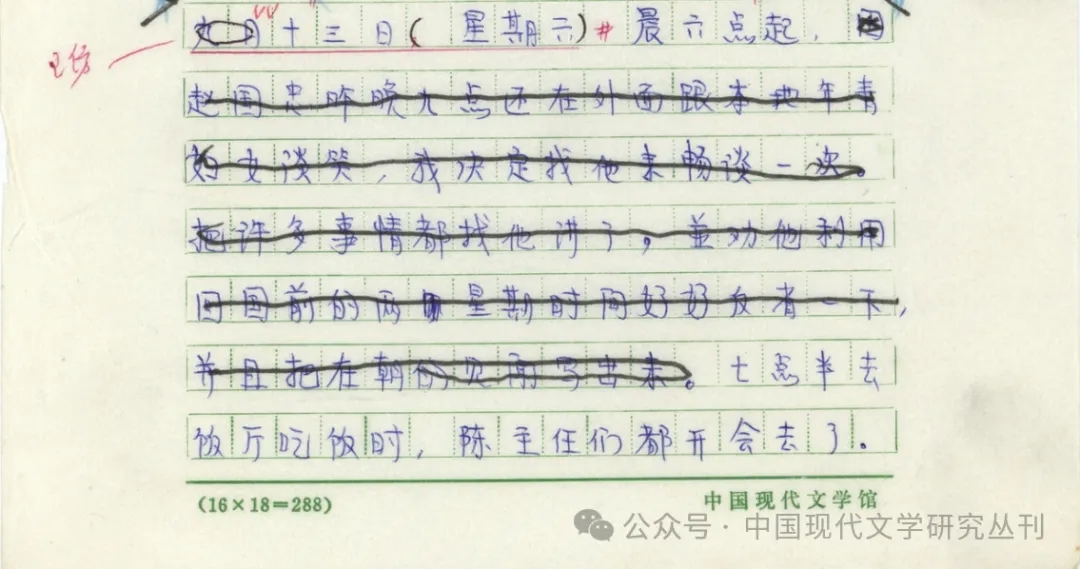

(2)1952年9月13日手稿为:“晨六点起,因赵国忠昨晚九点还在外面跟本地青年妇女谈笑,我决定找他来畅谈一次。把许多事情都对他讲了,并劝他利用回国前的两星期时间好好反省一下,并且把在朝的见闻写出来。”抄稿本在校改中删去句中有关赵国忠的内容,仅余“晨六点起”一句。

巴金《赴朝日记》1952年9月13日日记手稿

3.外文问题。巴金掌握数门外语,日记手稿中有多处外文内容,涉及朝鲜语、英语、法语及俄语等,在手稿辨识抄录中多有讹误,或删改。如下几例:

(1)1952年7月4日日记中,巴金曾记录一事:志愿军某部从阵地美军尸体上缴获书信数封。其中有“十八岁美国少女Marian C”给美军陆一师七团三营Donald Dappert的信以及美军陆一师七团三营火器连Ronald Wilson的母亲和妻子“loving wife”(Bette)给他的信,妻子的信上有“唇印”并注“our kiss”, 写道:“I love you from every bit of me .”母亲的信上说:“I visited Bette, and told her to come to us Wed. I told her that you love her and that she would burn the bad letters.”因为巴金的手稿字迹较为模糊,难以辨认,抄稿本语句不通,部分字词需要斟酌或存疑。[38]

(2)朝鲜语是巴金赴朝才开始学习的语言,故日记中有多处朝文。删改如1952年8月9日日记:“昨夜十点起,敌机在这附近盘旋了一个钟头,丢了二十多个照明弹,把老百姓吓得没办法,有一中年妇人背一小孩牵一小孩躲到我的洞子里来诉苦。”[39]手稿原文并无句尾“诉苦”二字,而是:“有中年妇人背一小孩牵一小孩躲到我的洞子里来□说:‘新得拉所’。”编校者或考虑读者难以理解,故直接删去了这句朝鲜话“新得拉所”并改为“诉苦”。“新得拉所”是巴金用汉字记音朝鲜语“힘들었소”,意为“辛苦了”,而日记校改中将这句表达感谢的话改为“诉苦”,疑与手稿原意不符。[40]

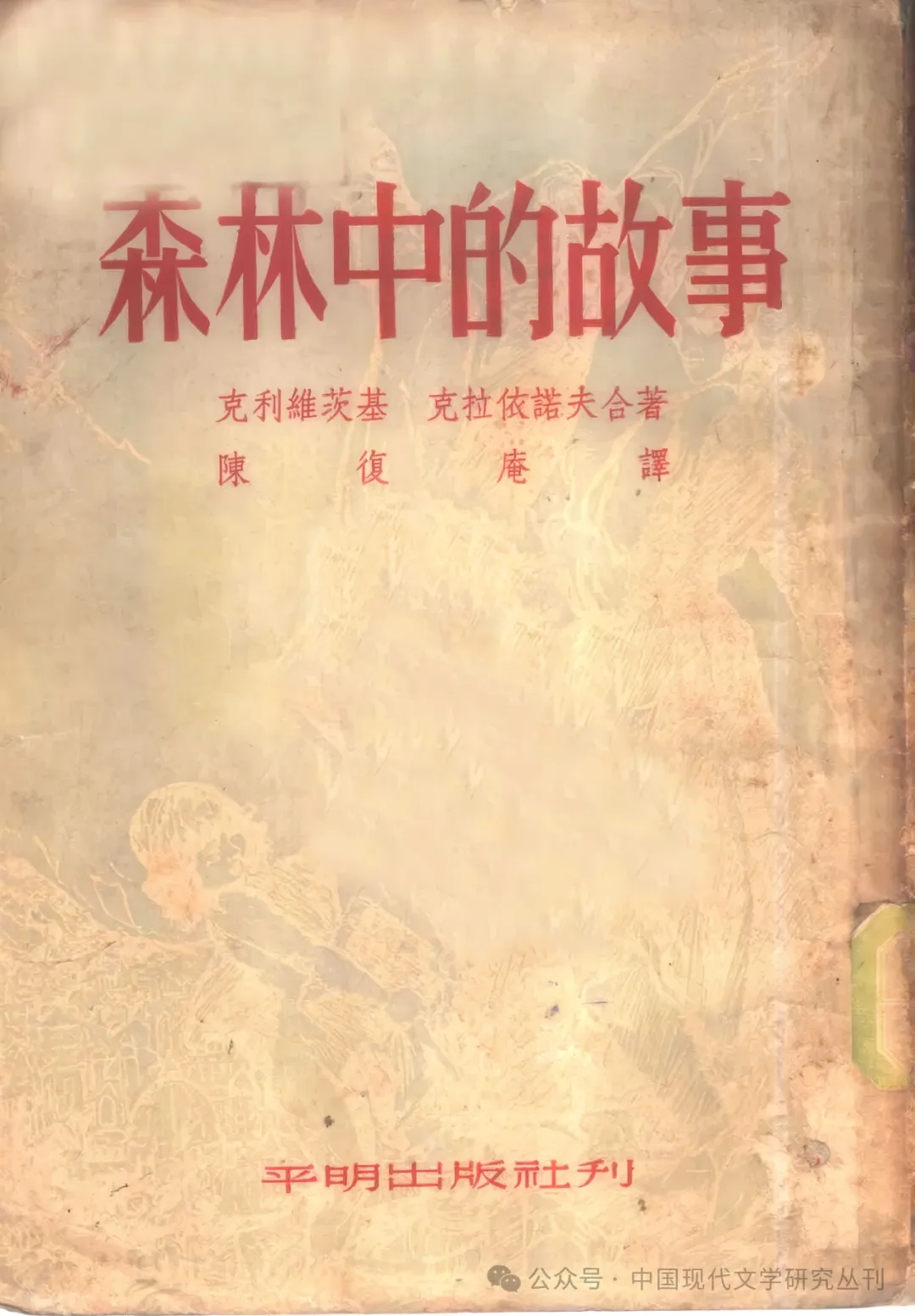

(3)1952年9月13日日记“回住处看‘森林中的故事’”[41],手稿原文为“回住处看‘森林中的故事’,看 ‘Мать Летчика’”,抄稿照录,但在校改时删去了“看 Мать Летчика”一句。《森林中的故事》是苏联作家克利维茨基、克拉依诺夫合著的小说,而被删去的“Мать Летчика”,据考证应是两本俄语小说。“Мать”为俄国著名作家高尔基于1906年发表的长篇小说《母亲》,“Летчика”则为苏联著名作家鲍里斯·波列伏依(Б.Н.Полевой)发表于1946年的报告文学《Повесть о настоящем человеке》(译为《真正的人》或《无脚飞行员》),曾获1946年斯大林文艺奖金。“Летчика”一词意为“飞行员”,应是巴金对于这部小说的简写。[42]

4.因日记的“备忘录”属性,多有简写或略写情况,故在日记编校过程中,为便于读者的阅读,作者及编校者增添了一些字句帮助理解,产生了不少衍文,另有少部分衍文是抄录过程中粗疏所致,不过大多不影响对日记内容的阅读。例如:(1)1952年5月1日手稿为“今天的运动会可说是入朝以来参加的最大最热烈的会”,在抄录时将“可说”抄为“可以说”,衍“以”字。[43](2)1952年5月4日手稿为“五点钟回来把文章写完,重抄一遍”,抄稿本在校改中在“重抄”前增加了“准备”二字。[44]

(四)日记其他问题

1.日期问题。《赴朝日记》手稿日期的基本体例是:×月×日 天气 星期×,因为日记仅是巴金个人生活的记录,所以日记手稿中对于日期的标注体例并不规范和统一,常略去部分项。此外,因为使用习惯,巴金有时会将“二十”写为“廿”,“三十”写为“卅”,在抄稿本的校改中都做了统一处理。

2.字词表述。日记在校改中,规范并统一了相关字词的表述,如“付连长”改为“副连长”、“通信连”改为“通讯连”、“宣教科”改为“宣传科”、“电筒”改为“手电”、“十一时”改为“十一点”、“小时”改为“点钟”、“阿斯匹灵”改为“阿斯匹林”、“什志”改为“杂志”等等。

3.标点问题。手稿原文有标点符号,但并不完整、规范和谨严。如书名号巴金用双引号标示,部分未标双引号,但在校改中补上了书名号,但也因此造成一些讹误。例如1952年7月16日手稿为“平明寄来的梅传等。看梅传和朝语会话”,抄稿在校改中写为“梅兰芳传”并加上书名号“《》”,此处应有误。据考,此时并无《梅兰芳传》一书,日记中“梅传”应指1952年5月由平明出版社发行的由梅兰芳述、许姬传记的《舞台生活四十年》(第一集)一书。

4.注释问题。日记原文没有注释,巴金等在校改抄稿时补充了部分注释,主要是对日记中简化词语的解释,例如“志政”即“志愿军政治部”,“志后”即“志愿军后勤部”。因急于出版,注释工作较为粗糙且未完成。

5.数字问题。《赴朝日记》常涉及志愿军番号,巴金在日记中都以阿拉伯数字记录,在抄稿本的校改中统一改为了中文数字。

三 日记内外:巴金的朝鲜战地日常

1952年3月,巴金在沈阳的军区招待所等待着入朝的信号,翻阅着随身携带的苏联作家西蒙诺夫为斯大林格勒保卫战而创作的长篇小说《日日夜夜》,也“正慢慢地在接近”“作品里的那种气氛”。[45]根据巴金的日记、书信及其他相关材料,可以大致复原巴金两次赴朝的考察行程与日常生活。

两次赴朝的大致行程如下:1952年3月中旬抵朝鲜后,巴金率创作组一行先后在平安道成川郡香枫山志愿军后勤部驻地、桧仓郡志愿军总部、政治部驻地考察参观,并于3月22日在志愿军司令部矿洞内会见了志愿军司令员彭德怀等。4月初赴平壤参观访问,4月4日在平壤一岩洞内会见朝鲜首相金日成。4月6日创作组离开平壤,分三路赴志愿军各部。4月至10月,巴金先后在志愿军19兵团部、65军、63军等部队各师团连进行考察访问,10月中旬,从志愿军19兵团回国。1953年8月,巴金为创作,再次赴朝体验生活,先后在志愿军19兵团、停战代表团、志愿军46军等各部收集创作材料,1954年1月回国。

1952年4月1日,赴朝创作组在中国大使馆门前合影

在朝期间,除去例行会见志愿军各部司令员、首长与朝方人员,巴金最为重要也是最为繁杂的工作便是辗转各地,深入志愿军各部连队体验生活,访谈志愿军英雄人物典型,听“典型报告”,陆续写作散文、通讯及速写等寄回国内发表,并为小说创作收集整理相关素材,形成了三本“朝鲜前线采访笔记本”[46]。巴金1952年发表的散文《生活在英雄们的中间》记叙了陈三、郭恩志、苏文俊、王永章、姚显儒、刘光子、张渭良、李江海、李吉武等数位战斗英雄的事迹,[47]这在《赴朝日记》手稿中都有简要的行程记录,如1952年7月14日:“晨六点三十分起,早饭后在宿舍看俄文书。朱科长陪王永章、贾振仓来谈,十一点半王、贾辞去。”除了计划好的访谈,巴金收集素材的另一方式便是抄材料,如1952年8月13日:“晨五点起。上山念俄文,早饭后去宣传科还张渭良材料,并借用刘光子材料,拿回来抄写。又取回《英雄们》抄稿校对一遍,照李科长意见,抄李吉武、刘光子的两段修改了一下。仍交还给宣传科。”做访谈与抄材料,成为巴金在朝期间最主要的工作。

从动机或是目的来看,巴金的两次赴朝不尽相同。第一次入朝,巴金是作为“全国文联赴朝创作组”组长并代表中国文联或新中国文艺工作者去朝鲜战场访问考察的,是一项重要的政治任务并具有外事属性。而第二次赴朝,是巴金出于文学创作的强烈愿望主动要求的。1953年8月,第二次全国文学艺术工作者代表大会召开前夕,巴金在北京办理赴朝手续,焦急等待中给萧珊去信,袒露再次赴朝的心迹:

最使我心烦的就是最近几个月上海的生活把我的精神消耗得太厉害。在朝鲜七个月的印象似乎全给磨光了。我想从事创作是因为我心中有许多感情,我非写出一部像样的东西来才不白活,否则死也不会瞑目。至于别人的毁誉我是不在乎的。但要写出一部像样的作品,我得吃很多苦,下很多功夫,忙对我创作没有妨碍。可是像平明那样的人事纠纷或者舒服的生活会使我写不出东西来的。老实说,我不愿意离开你们,但为了创作,我得多体验生活,多走多跑。[48]

“写出一部像样的作品”是巴金第二次赴朝的内驱力。因此从这两本《赴朝日记》手稿中所记录的在朝行程来看,第一次日程更多是被安排好的,第二次则轻车熟路,日程上更有自主性,也更有意识或者说更加急切地去广泛收集创作素材。仅就两本日记笔迹的疏密齐整情况,或许能在一定程度上印证两次赴朝巴金笔迹背后之“心迹”。

尽管在朝日程繁杂,但巴金仍保持相对规律的生活习惯,每日坚持学外语、阅读、创作、写日记。巴金早年曾就读于成都外国语专门学校,后赴法国、日本学习,掌握数门外语并翻译过多种外文著作,语言天分极高,但也胜在勤奋。根据笔者统计,《赴朝日记》手稿中共记有250余处“念俄文”,基本每日早、中、晚都要学习俄文。[49]此外,1952年6月,巴金在开城志愿军65军政治部,开始集中学习、阅读朝文。例如,1952年6月9日:“饭后散步一刻钟,去联络部找李、金两位朝鲜同志学习朝文。”9月2日:“在学校门外听教师教《国语》(국어)课,顺便纠正我的读音。”巴金日记所记学习、阅读朝文共计有130余处之多,似很快便能进行交谈与阅读,足以看出巴金学习朝文的勤奋与热情。此外,为学习朝鲜语,巴金还阅读了不少朝文图书,如《古典物语》、《朝鲜史谭》、《月光曲的故事》(월광곡)、《金日成传》以及朝鲜语辞典、会话读本等。曾陪同巴金采访的志愿军193师宣传科长王奂记述巴金晨起早读的场景:“翌日清晨,窗外又传来朗读外语的声音,我连忙起床出去一看,只见巴金正手捧着俄语读本,坐在屋后的廊台上,像学生念书般地诵读着。他是照例早我们一个小时起床,5点到7点开饭前进行学习的。”[50]另有魏巍1952年8月6日所记:“昨晚被一种声音惊醒。原来,巴金在被窝里念朝文,一边用电筒照着。这老先生真不得了,是一个有毅力的人!我整日睡眠比他多,他有空就抓紧学朝文和俄文。”[51]读书亦如此,巴金在1952年7月24日日记中写道:“九点睡,在床上用手电照着念了《当代英雄》和《儿时回忆》(俄文)各一段,到十点半钟光景,才睡着。”

阅读书目是认识巴金朝鲜经历的重要线索,巴金在日记中简要记载了他这一时期的阅读生活。据日记所示,其在朝期间所阅读的文本主要为报纸杂志、文学作品、战斗报告和英雄事迹三类材料。首先,《人民日报》《参考消息》《文艺报》《人民文学》《解放军文艺》等国内报纸和文艺杂志,因远在朝鲜战地的缘故,无法及时读到,多为几日或是数期一同送(寄)来阅读或在别处借阅。1953年7月30日,巴金第二次赴朝前,曾特意嘱托萧珊“以后《文艺报》、《人民文学》如未寄到,请按期代购”[52],因之,虽在朝鲜,巴金仍对国内政治状况与文艺界动态较为熟悉。此外还有中国人民志愿军在朝鲜创办的《志愿军》报、《抗美前线》、《阵地文娱》等报刊以及朝鲜劳动党中央委员会机关报《劳动新闻》等。

更多是图书,尤其是译著。巴金在日记中记载了不少图书名目,其中,大多为俄苏文学,例如列夫·托尔斯泰《战争与和平》、阿·托尔斯泰《两姊妹》、克利维茨基、克拉依诺夫《森林中的故事》、高尔基《母亲》、鲍里斯·波列伏依《真正的人》、丹钦柯《文艺·戏剧·生活》、拜雷兹柯《司令员生活中的一夜》、普希金《茨冈》、西蒙诺夫《日日夜夜》、郭尔巴朵夫《宁死不屈》等,以及但丁《神曲》、歌德诗剧、梅里美小说、安娜·西格斯《第七个十字架》、杜米屈里乌的《农民起义》、萨多维亚努《泥棚户》、法斯特《都会一角》《没有被征服的人》、亚伯拉罕姆斯《怒吼》等。巴金的阅读书目中还有不少表现志愿军赴朝作战题材的作品,大多是刚刚完成写作和出版的作品,如里加等《临津江边 抗美援朝短篇选集》、杨朔《三千里江山》、魏巍和白艾《长空怒风》、立高《不可阻挡的铁流》《无坚不克》、蓝占奎《英雄画像》等等。

巴金在朝期间所读图书,一部分是赴朝时随身带去的,其次是书店所购,日记中记录有至少七次购书经历,如1953年8月27日:“进城去在开城书店购书四册,回宿处看书。”更多的书则是国内亲友陆续寄来的,如1952年5月26日巴金致信萧珊,“请嘱咐采臣,仍代购俄文书,钱不够你可交一点给他”[53],1952年9月12日日记手稿:“收发室送来平明寄来书四包,不少新书和再版书。”其中大量的书是平明出版社发行的。在巴金数十年的编辑生涯中,平明出版社意义重大,虽仅存约六年(1949.12—1955.11),但在当代出版史上也留下浓墨重彩的一笔。[54]作为平明出版社的董事长与总编辑,巴金亲自主编了“文学译林”和“新译文丛刊”,尽管业内有“趋时”之风,抢译赶译苏联文学,尤其是斯大林奖金获奖作品,但巴金的把关“从根本上提升了平明出版社文学翻译的审美质素和经典意识”[55]。巴金在日记中所提及的阅读译作多出自“文学译林”和“新译文丛刊”这两项译丛。

克利维茨基、克拉依诺夫著《森林中的故事》,平明出版社1952年版

除以上读物外,还有一种战场特有的心理战宣传品。巴金在日记手稿中曾两次提及。1952年8月1日记:“今天下午一点后敌机来散过一次宣传品,即朝文《自由世界》七月廿六号一期。”但并无具体内容记载;另一是1952年10月3日,正值中秋,“饭后在主任屋子前面平台上晒太阳,敌机一架低飞散发传单,正落在这个沟里。敌人进行的中秋宣传攻势不过如此,传单上有母亲思念儿子的图画和中秋拜月的画,文字写得不佳,头一句是‘八月中秋月光明’”。朝鲜战场上,美军曾利用空中优势展开心理战,向志愿军大量投掷各类宣传品,志愿军也以宣传弹回击。[56]

阅读之外,巴金在朝观影也颇为丰富。根据日记中所录片名来看,多为苏联等国的战争题材电影译制片,例如《曾经有个小女孩》(1944)、《勇敢的人》(1950)、《攻克柏林》(1950)、《民主德国》(1950)、《海鹰号遇难记》(1951)、《库尔地之光》(1951)、《民族英雄尤拉也夫》(1952)、匈牙利电影《两个世界》(1952)、朝鲜电影《少年游击队》(1951)等。还有中国上海电影制片厂、东北电影制片厂及中央新闻纪录电影制片厂制作的电影或纪录片,例如《团结起来到明天》(1951)、《走向胜利》(1951)、《白毛女》(1951)、《1952年国庆节》(1952)、《交换病伤俘》(1953)、《停战协定签字》(1953)等。应当说,巴金在朝期间文娱活动比较丰富,在观影之外,还经常在各处观看演出或剧目。

《赴朝日记》亦牵涉不少历史的“线头”。如1952年4月10日所记:“在山下休息,看到3月25日《文艺报》。有批评路翎的文章。”文章即指陈企霞在《文艺报》1952年第6号发表的《一部明目张胆为资本家捧场的作品——评路翎的〈祖国在前进〉》一文。《祖国在前进》是路翎在20世纪50年代初以抗美援朝为背景的戏剧创作,巴金在日记中特意记下这篇批评文章,在后来浪潮中,巴金在《人民文学》发表了《谈〈洼地上的“战役”〉的反动性》(1955)一文。[57]另如1952年7月12日日记:“和李蕤谈沈从文‘问题’,为着一些小的枝节问题争论到十二点。”1949年后,巴金是老友中为数不多仍牵挂沈从文前路的人,每次赴京都会在沈从文家中叙谈。虽无从得知巴金同李蕤为沈从文的何种“小的枝节问题”以致争论到十二点,但亦可推想巴金对于当时沈从文之境遇的不满与担忧。[58]再如1953年11月5日日记:“晚看法斯特小说很受感动。”在当时法斯特是国内极有影响力的美国左翼作家,1953年还获得斯大林国际和平奖,很受国内出版界的欢迎,巴金也曾组织平明出版社翻译其《没有被征服的人》《都会一角》《孩子》《海盗与将军》等作品。当1957年的“法斯特事件”袭来,巴金也不得不写下《法斯特的悲剧》[59]一文,却又因文中夹带的“同情”而招致更大的冲击。[60]1986年,李济生、李小林编选《巴金六十年文选》时,巴金特意强调收入《法斯特的悲剧》一文及给《文艺报》读者的复信[61],并在信中郑重解释道:“法斯特的‘悲剧’其实就是我的悲剧。”[62]

《赴朝日记》囊括了巴金长约一年多时间朝鲜生活的全貌,详细记录了巴金在朝期间的具体行程与日常生活,从考察访谈、饮食起居、工作学习到人际交往,每一处被有意或无意记下的细节,都值得去梳理与推敲,发掘其所携带的纷繁历史信息,它提供了一个独特的视角去理解和认识巴金的朝鲜之行。以上仅是巴金在朝期间工作日常与文化生活(阅读史、观影史)的简要梳考,对于巴金1949年之后的人生道路来说,这一年多的前线生活固然有其特殊性,但却也昭示着一种自觉的历史行动与文化选择,亦不乏某些内在的迟滞与坚守。无论是深入部队基层体验生活,还是想方设法学习俄语、朝鲜语,阅读并翻译苏俄及东欧文艺作品,巴金都用自己的行动践行着一个旧时代的进步文化人蜕变为新中国文艺工作者的勇气与决心。这是巴金的“个人历史”,亦是“时代见证”。

四 “跨到新的时代来”与“当代巴金”的生成

对于巴金这样在读者与知识分子中极有声望的著名作家,如何争取引导并将其有效纳入新中国的体制系统与文化轨道,是新中国成立前后文艺界所面临的重要课题。巴金一行的“赴朝”,是20世纪50年代初北京文艺界整风学习运动背景下,全国文联根据中央领导指示所采取的重要举措,仅就巴金个人的历史选择看,也有更为真切直观的历史细部,值得进一步梳理。应当说,巴金的“赴朝”行动,离不开当时文艺界主要领导之一的丁玲的关心和帮助。新中国成立之初,丁玲发表了不少重要的演讲与杂文[63],号召作者与读者:“我们何必一定要经过一些曲折的道路而不直截了当的跨到现在的时代呢!”[64]丁玲的观点是极为显豁的,坦言巴金的作品已不再为“新的时代”所需要,“在前进的道路上”,必须跨过这些旧的藩篱,“纠正”其“不实际的思想作风”。[65]这在一定程度上代表了新中国成立初期,文艺界负责人在团结旧时代作家群体的同时开始策略性地转向说服与改造。[66]

这些文章发表后,丁玲曾于1950年先后两次给巴金写信解释,自言为行文中的“疏忽”而感到“歉疚”。[67]她在信中鼓励巴金继续“写下去”,并表示“你若是愿意走动走动,我欢迎你来北京,或者由我们送你到东北去看看”。[68]巴金也确实在“走动”,1951年7月巴金参加了中央人民政府北方老根据地访问团皖北苏北分团,[69]这是巴金“第一次在国内参加这样有组织的参观访问活动”[70]。1952年1月7日,丁玲再次致信巴金,告知了赴朝事宜,期望他能够借此收获“新生活”、“新体会”以及“新鲜的作品”:

这封信要写要写的拖了许久了。我自从整风以来就想着怎样抽出一批能创作的同志去进行生活和创作。这种思想也同乔木所给我们的指示是一样的。现在准备调集一批人去朝鲜,工厂。……因此我极希望你能抽出一段时间来,如果不能去朝鲜,则去工厂也可。因此我鲁莽的[地]把你的名字列在调集作家的名单之内,这种希望和鲁莽我以为可以得到你的谅解的。你是否能设法来满足我们的希望呢?[71]

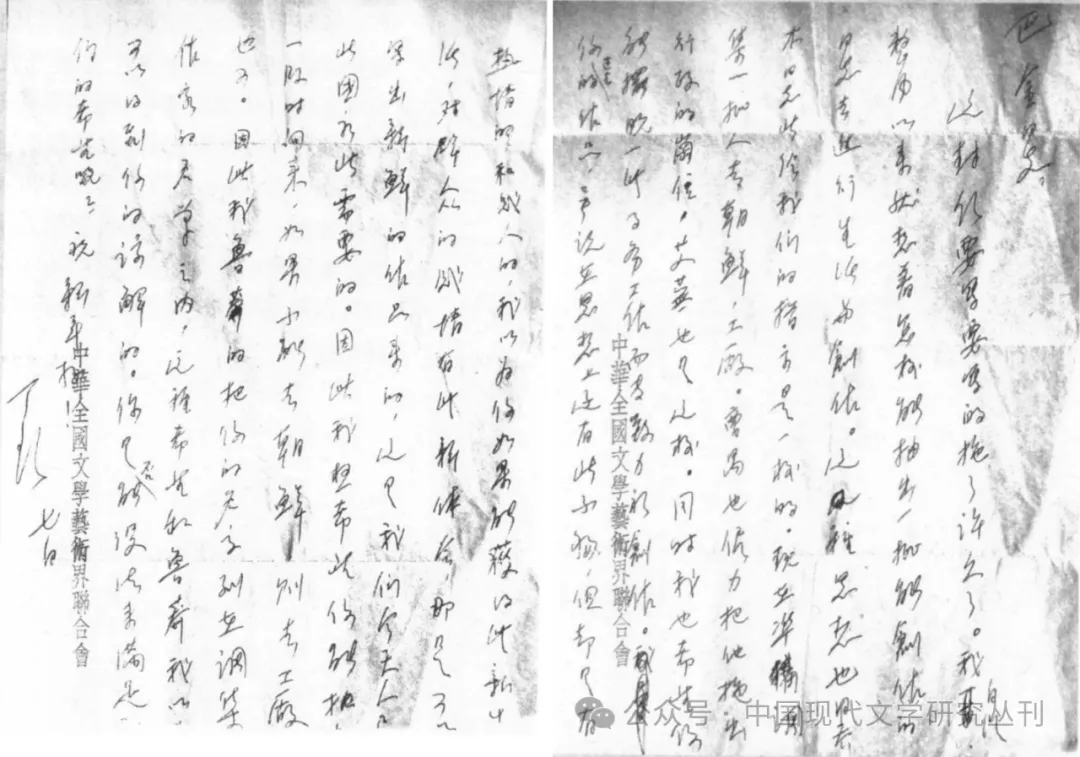

丁玲1952年1月7日致巴金信手迹

以上丁玲致巴金的三通信便是巴金赴朝的“前史”与“直接动力”,也是两本《赴朝日记》手稿的“策源地”,更是我们洞悉“当代巴金”思想脉络与情感结构的重要史料。对于巴金这样“恋家”的“温情主义者”而言,去朝鲜、上前线,深入部队生活,面对新的题材与创作,显然是一个并不容易且风险不小的“历练”,也难免有踌躇与惶惑的心情,这在临行前同萧珊的数封通信中有非常坦诚的告白。[72]但为“使自己成为一个更有用的人”,他要“放弃一切到朝鲜去”:“现在分组大致已定,罗菡子、家宝都去工厂,这是组织上分派的,我到的那天,家宝就劝我下工厂。我想还是去朝鲜好,可以锻炼一下,对自我改造也有帮助。丁玲他们也赞成我去朝鲜。所以决定去了。”[73]根据丁玲信中“如果不能去朝鲜,则去工厂也可”的表述,即在潜在的价值序列中,“去朝鲜”是比“去工厂”更为革命与进步的选择。1951年,巴金曾在开明版《巴金选集》自序中谈及:“现在一个自由、平等、独立的新中国的建设开始了。看见我的敌人的崩溃灭亡,我感到极大的喜悦,虽然我的作品没有为这伟大的工作尽过一点力量,我也没有权利分享这工作的欢乐。”[74]此种心理对于当时大部分国统区作家或知识分子来说,是较为典型的,当革命胜利的果实以现代民族国家的建立与统一呈现时,没有解放区经历或是同解放区关系不那么密切的作家,在面对新中国的喜悦时,多自惭于没有“革命”经验。

因而巴金“放弃一切到朝鲜去”是时代驱动下,为了弥补或代偿其所“亏欠”的革命经历,在一种特定的心理逻辑下所采取的历史行动,同样巴金也获得了与之所匹配的政治资历。1953年9月第二次文代会上,巴金顺利当选中国作协副主席,但却并未出席,而为了“写出一部像样的作品”,在文代会召开前便第二次赴朝。值得一提的是1953年10月29日,巴金致萧珊的信中曾提及上海老友李健吾未参加第二次文代会,郑振铎在会上对此提出了意见,进而巴金说:“健吾是个有修养的作者,如能克服自己的缺点,前途未可限量。不帮忙他进步,把他关在门外,这是损失。”[75]巴金的潜意识或言外之意是,他因“入朝”已然锻炼成为“进步者”,从而“跨”过了横亘在新旧时代之间的“大门”,但他的老友李健吾却还是在门外踌躇。前后之心态的转变,足见赴朝对于巴金的重大意义。

应当说,两次“赴朝”构成了巴金在1949年之后的原点与基点,正如巴金所言两次入朝对他的后半生有大的影响。一方面,两次“入朝”经历补缺了巴金政治履历中的革命工作经历;另一方面,这也成为巴金在50—60年代文学创作的主要题材与为数不多的可供调用的写作资源。

巴金是以全国文联赴朝创作组的名义在朝体验生活、改造思想的,然此行更为直接或具体的任务便是收集前线素材,进而创作表现与歌颂中朝人民爱好和平、英勇战斗精神主题的文艺作品。这些作品的创作与发表过程,不少都能在巴金的两本《赴朝日记》以及三本“朝鲜前线采访笔记本”中寻见踪迹。在50—60年代,巴金根据其赴朝收集的大量素材,接连创作了大量以抗美援朝为主题的作品,多为通讯、报告文章或短篇小说等体裁,并陆续结集出版,主要包括:通讯散文集《生活在英雄们中间》(1953)、散文集《我们会见了彭德怀司令员》(1953)、短篇小说集《英雄的故事》(1953)、散文集《保卫和平的人们》(1954)、短篇小说集《明珠与玉姬》(1956)、小说集《李大海》(1961)等,以及创作于1961年却未公开发表的中篇小说《三同志》(初收于《巴金全集》1993年版)。

巴金《朝鲜前线采访笔记本》

其中,收录于小说集《李大海》中的短篇小说《团圆》“虽然在巴金整体创作中地位并不明显,却是巴金关于抗美援朝题材创作的代表性作品”[76],讲述了志愿军战士王成英勇牺牲后,其妹妹王芳在政治部主任的悉心帮助下顽强战斗,最终与养父王复标及亲生父亲王主任在朝鲜战场上团圆的动人故事。1964年,长春电影制片厂根据小说改编成电影《英雄儿女》搬上银幕,轰动一时,成为国人关于朝鲜战争最为经典的影视记忆,影片中王成“为了胜利,向我开炮”的台词至今仍为观众所铭记。《团圆》并非即时性写作,而是巴金从朝鲜回国数年后应《上海文学》约稿而作。影片中主人公原型曾一度引起热议,但据巴金自述:“我在朝鲜战场走访过许多部队,英雄的事迹使我感动,我写了几篇真人真事的散文,以后又集中概括了许多形象,才有了《团圆》里的王成。”[77]因此很难讲巴金在朝采访对象中谁是具体原型,且《赴朝日记》中并没有与小说人物直接对应的形象与事件,但所描绘的部队生活与故事细节不少都能在日记中觅得踪迹。也因此,这在某种程度上成就了《团圆》的“典型性”与“真实性”。其成功是“对创作资源的重新利用,增加了小说《团圆》展现民间社会伦理的空间”,甚至在一定程度上“恢复了作家过去作品圆润和抒情的风格。但读者明显感到,这是烽烟四起的朝鲜战场,而不再是传统社会的大户老宅”,应当说这是巴金在当代难能可贵的创作探索,尽管“作家艺术周旋的余地实际不大”。[78]

总体来看,抗美援朝题材的作品在巴金当代阶段创作中占据了相当大的比重,尽管它们后来从动机和真实性等不同层面受到研究界的贬抑与质疑,巴金本人也承认“这些年我的确犯了一个错误,就是拼命写自己不熟习的东西”,“因为我不熟习我所写的部队生活,我不理解那些土改后参军的青年战士的心灵”。[79]但难以抹杀的是他对于写作对象的深厚感情,更难否弃巴金为这些创作所付出的努力,这是洞悉巴金等一代知识分子在当代的创作转轨与情感结构的典型标本:

写完了《三同志》,我对自己的前途绝望了。但是我并不后悔为写这废品花去的时间,和两次入朝的生活体验。这一年的生活我并不是白白度过的,我不是在替自己辩护,虽然没有写出什么作品,我却多懂得人间一些美好的感情。[80]

这也并非巴金的虚言与情感的矫饰,《赴朝日记》手稿虽多为流水账,较少感情流露,但仍有心绪难抑、泻于笔端的时刻,如1952年8月的一个雨夜:

我在床上想着阵地生活,听见土落下的声音,听见滴水溅水的声音,也想到洞子塌下的事,想到自己的家的时候也有,但更多想到战士的生活,对战士的心情好像有了更深的体会。到十二点以后才睡着。[81]

“听着炮声写日记”[82],当巴金写下此句时,牵念的是与己有关的“无穷的远方”与“无数的人们”,而更多这样的时刻并未能诉诸笔墨而是长久蕴蓄在巴金的心中,始终难以找寻到恰切的出口。

巴金 《我们会见了彭德怀司令员》,《人民日报》1952年4月9日

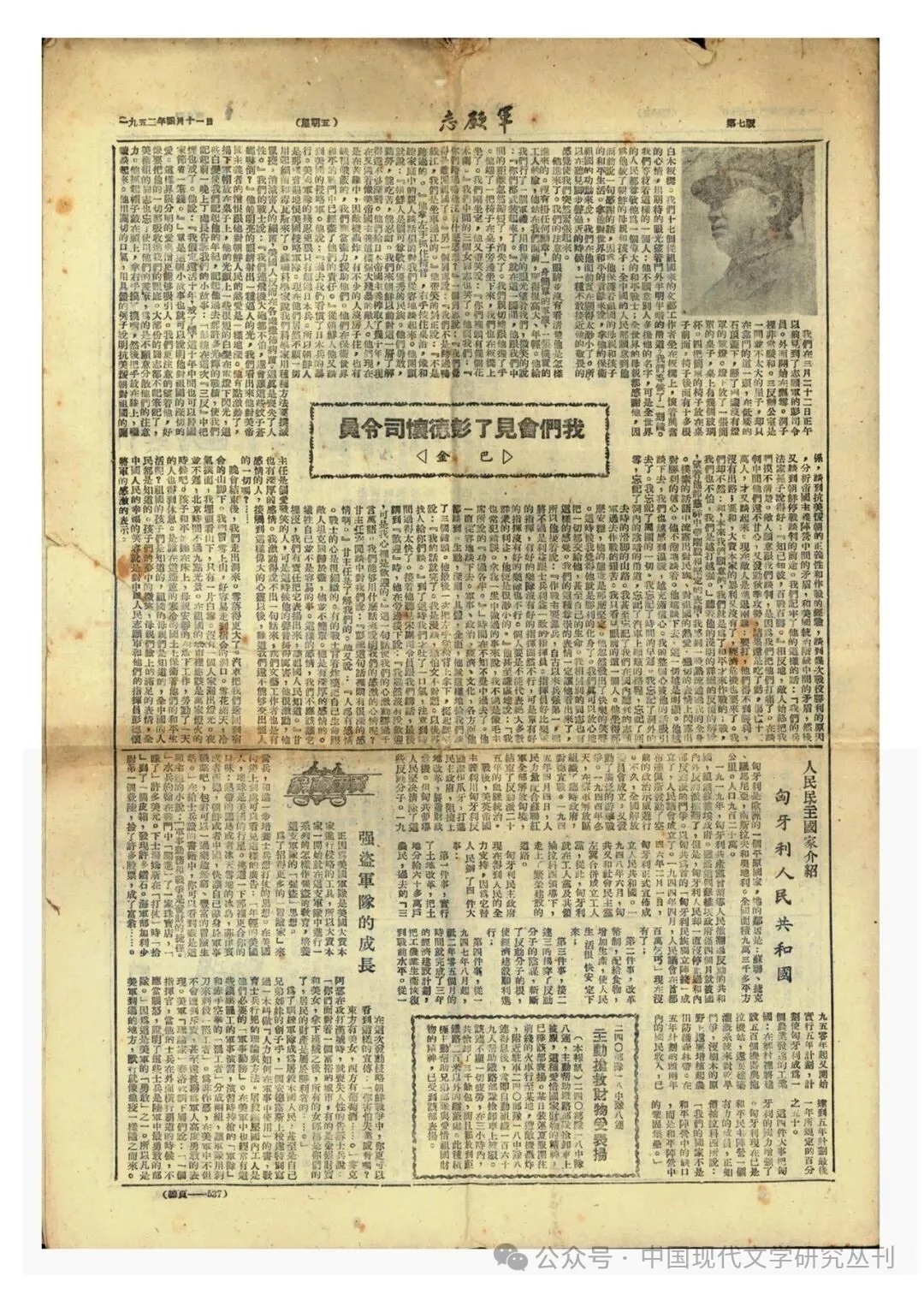

在《赴朝日记》中,巴金尤为详细地记录了《我们会见了彭德怀司令员》(下称《会见》)一文写作的源起、过程、发表及删改等情况。这是1952年3月巴金赴朝后创作的第一篇文章,也是一时之名文,曾先后发表在1952年4月9日《人民日报》、1952年4月11日《志愿军》报[83],后结集出版。围绕这篇文章还有一段颇有意味的故事。巴金在1952年4月19日日记中写道:“回来看见九日的《人民日报》,会见彭总文已发表,却给删去了两三段”,“今天在黄处见到十一日《志愿军》,上面刊登了会见彭总的全文”。即在该篇文章发表伊始,便产生了两个版本,巴金对此“耿耿于怀”。1958年4月,在一篇谈论散文创作经验的文章中,巴金借助《赴朝日记》中记载的“证据”讲述了《会见》一文的写作如何“一挥而就”与刊发之始末细节,[84]点明了《人民日报》版《会见》的删改情况:“可能是新华社在发电讯稿的时候作了一些必要的删节:虚点取消,‘晚会结束后’也改为‘晚上’,‘花木兰’,‘跨过鸭绿江’,连彭总戒烟的小故事也都删去了。在第九段上,‘我忘记了时间的早晚’下面,还删去了……”[85]可见,作为职业编辑的巴金,对于此种“删节”极为敏感,同样他也不无春秋笔法地说:“但是新华社的删改也很有道理:至少文章显得‘精炼’些。”[86]

巴金 《我们会见了彭德怀司令员》,《志愿军》报1952年4月11日

之后《会见》一文被“打进了冷宫”,这篇创作谈《谈我的“散文”》也在收进《巴金文集》第14卷(1962)时,被巴金将文中“其实我也有过‘一蹴而就’的时候”一句后所涉《会见》一文的内容尽数删去,而为使文章不因删节而突兀生硬,巴金在该句后增补了自己“二十几岁”时写作之“认真”与“痛快”。[87]1979年巴金在散文集《爝火集》后记中旧事重提,将这篇创作谈曾被自己亲手删去的文字逐一抄录,颇有立此存照之意。有意味的是,文中巴金特意强调1952年3月22日的日记,直言“我的日记里写得很清楚”:

我们坐卡车到山下大洞内,在三反办公室等了一刻钟,彭总进来,亲切慈祥有如长者对子弟。第一句话就是“你们都武装起来了!”接着又说:“你们里头有好几个花木兰?”又问“你们过鸭绿江有什么感想?”我们说:“我们不是跨过鸭绿江,是坐车过来的。”他笑着纠正道:“不,还是跨过的。”彭总谈话深入浅出,深刻,全面。[88]

巴金《赴朝日记》1952年3月22日日记手稿

但查对巴金《赴朝日记》当日手稿,却跟上文所称抄录自日记的文本有所出入:

坐卡车中,到山下大洞内,三反办公室,等了一刻钟,彭总进来,亲切慈祥有如家长者对子弟,第一句话:“你们都武装起来了”“你们里头有好几个花木兰。”“你们过鸭绿江有什么感想?”谈话深入浅出,深刻、具体、全面。[89]

不同之处主要在于巴金的日记手稿中并未完整记录对话细节,尤其是关于“跨过鸭绿江”一句。而与这篇创作谈所记述会见一事相近的文本,则是巴金1952年4月11日发表在《志愿军》报上的未删改版《会见》一文,或者说就是出自该文而非日记。另查其他几位创作组成员所记“会见”一事,如李蕤《难忘的会见》[90]、罗工柳的日记[91]、西虹的日记[92]等,都未有此对话的记载。巴金的《会见》初稿写成后曾交创作组成员审读并提修改意见,这段对话应不是巴金的杜撰或是想象,但仅有巴金将这段记下并写入《会见》一文,这或许便是小说家的“敏锐”与“笔法”:

他问我们:“你们跨过鸭绿江有什么感想?”

一个同志说:“我们觉得是离开祖国了。”

另一个同志说:“我们不是跨过鸭绿江,我们是坐车过江的。”

他带笑的纠正说:“不,是跨过的。”[93]

巴金郑重其事记下的这段对话,不是简单的寒暄。“跨”在这里也并非指向一个具体的动作,而是被抽象为一种昂扬激越的新的时代精神与理念追求,是去召唤与重塑一个全新的主体。臧克家曾于1950年撰《为什么“开端就是顶点”》一文:

当他们一步跨过那个区域的分界时,就等于从一个世界跨到了另一个世界;有的,在原地被解放了,他们通过了的那个被解放的时间,就等于从一个世纪跃进到另一个世纪!一切完全不同了;一切完全变了,他已经处在一个迥乎不同的崭新的天地里了。[94]

这就如同丁玲“跨到新的时代来”,如同胡风的“时间开始了”般,只有“跨”过旧的藩篱,才能进入新的时代。巴金念兹在兹的,亦是“跨”过这道横亘在个体与时代之间的“大门”,从而完成自身在新旧时代间的精神“跨越”与文化转轨。

1952年,巴金在朝鲜

20世纪50年代初的这两次赴朝,可说是巴金在1949年之后一切的原点与基点,巴金的生命历程、创作道路与情感结构也因赴朝达成某种内在的“转轨”。正如其所言,巴金一生中,“写作与生活是混在一起的,体验生活不单是为了积累材料,也还是为了改变生活”[95],而这两本《赴朝日记》手稿,便是明证。

附录 失抄巴金赴朝日记两则(1952年10月3日、4日)

十月三日 星期五[96]晨六点起。念俄文,八点通讯员来通知去饭厅早饭。饭后在主任屋子前面平台上晒太阳,敌机一架低飞散发传单,正落在这个沟里。敌人进行的中秋宣传攻势不过如此,传单上有母亲思念儿子的图画和中秋拜月的画,文字写得不佳,头一句是“八月中秋月光明”。十点回宿舍看书,午睡约半小时,下午正坐在屋子前面念朝文,听水声,看山下风景。路坎同志来通知,要我搬到余科长屋子里去,等到赵国忠打好铺盖卷,路科长帮我拿提包,搬到了下面余科长的屋子里面,在那里闲谈了一阵,路科长去后,余科长拿来两份《人民日报》(27、28),刚看完,就听见号声,便到饭厅去,人民军金代表也来了,晚饭时喝了六杯葡萄酒,小半杯白兰地,略有醉意。饭后和金代表、陈主任同去联络部坐了一阵,到晚会会场坐了一个多钟头,后来支持不住,就和陈主任、余科长走出来,回到住处,吐了两口,喝两三口茶,洗了脸即睡,时间不过七点半。

十月四日 星期六 昨夜睡得早,到十点半就醒了。披衣出去望月,月色很好,真想在外面多站一会。晨六点起,念俄文,去伙房参观,见到从七〇部来的炊事员老郭。早饭后和陈主任、汪部长、余科长同去司令部,翻了山,也不觉得十分吃力。见到李政委和曾副司令,在李政委房里坐了两三个钟头,听见七〇部二日的战斗获得全胜,捉了六十个俘虏,缴获轻重机枪各几挺的消息,很高兴。和李政委同去新建的抗美堂,坐了一阵,看同志们在布置欢迎祖国慰问团的会场。回来和陈主任下了四盘棋,晚饭时见到谢副参谋长和吴处长,喝了好几杯白葡萄和一杯半白兰地,饭后同去抗美堂,余科长先回政治部。我和陈主任、汪部长即由抗美堂直接回政治部。和李政委告别时,他说要记住十九兵团,我说我愿在十九兵团当一小兵。回到政治部,天刚黑,汪部长去看电影去了。我和陈主任到了住处,门都上了锁,无法进屋,陈主任约我同去看电影,看完《民主德国》,胡可和罗工柳两位同志来了。握了手,讲了两句话,因酒意未消,口渴难耐,和陈主任先□离会场,在他住处喝了两大碗茶,回住处不过七点半钟,余科长已灭烛睡了,即睡。

注释:

[1]巴金:《致树基(代跋)一》,《巴金全集》第20卷,人民文学出版社1993年版,第707页。

[2]参见周立民《朝鲜的梦——巴金在1952》,《巴金的似水流年》,中国书籍出版社2014年版;程光炜《文化的转轨:“鲁郭茅巴老曹”在中国:1949—1981》第六章,北京大学出版社2015年版;李存光《巴金传》第28、31节,团结出版社2018年版;等等。

[3]《全国文联组织作家深入生活进行创作》,《文艺报》1952年第5号。

[4]参见贾玉民、张玉枝《巴金赴朝有关史实正误》,陈思和、李存光主编《珍藏文学记忆(巴金研究集刊卷九)》,上海三联书店2015年版,第314~320页。

[5]巴金:《致树基(代跋)》,《巴金全集》第25卷,人民文学出版社1993年版,第612页。

[6]中国现代文学馆藏巴金《赴朝日记》(一)(二)手稿登记号为“DGDG003754”“DGDG003755”,巴金《赴朝日记》(一)(二)抄件登记号为“DGDG003779”“DGDG003780”。

[7]李致1986年11月23日日记:“《日记》也交给我,由我负责校看。”参见李致《我与巴金》,四川人民出版社2019年版,第212页。

[8]李致编:《巴金的内心世界:给李致的200封信》,四川人民出版社2006年版,第377页。

[9]“巴老的失望,是我的痛苦。我一时找不出好办法,便主动提出帮助他校看日记。有一次我生病住院,校看《赴朝日记》。原稿写在一个很小的笔记本上,字比小蚂蚁还小。我要戴上四百度的老花镜,加上放大镜才看得清楚。由此可见当年巴老在战地生活的艰苦。我这次校看,时间和精力集中,任务完成较好。”参见李致《不知如何弥补》,《我与巴金》,第153页。

[10]参见巴金著,王仰晨编《巴金书简——致王仰晨》,文汇出版社1997年版,第233页;李致编《巴金的内心世界:给李致的200封信》,第389页。

[11]参见李致编《巴金的内心世界:给李致的200封信》,第389页。

[12]参见巴金著,王仰晨编《巴金书简——致王仰晨》,第337、381、395、396、400页。

[13]据中国现代文学馆征集文物、文献资料清单(第0002761—0002766号)所示,《赴朝日记》(一)(二)“原稿”及“代抄稿”的登记编目时间为“1999年1月”,捐赠者为“王仰晨”,征集人为“刘屏”。

[14]据称,人民文学出版社即将推出新版《巴金全集》(30卷32册)。

[15]1987年9月2日,巴金曾致信王仰晨:“我今天又收到了《日记》(上)的校样。《日记》我不细看了,发稿前我校过一遍抄件。”参见巴金著,王仰晨编《巴金书简——致王仰晨》,第363页。据该信可知,在手稿、抄件和全集本之间,还有一个出版前的校样本。另据中国现代文学馆征集文物、文献资料清单(第0002761—0002766号)所示,王仰晨代巴金所捐赠的同批次文献资料中,除去《赴朝日记》(一)(二)手稿及抄件,同时还包括巴金为《巴金全集》多卷所写《致树基(代跋)》原稿以及《巴金全集》第18—24卷校样,没有载有《赴朝日记》的第25卷校样。

[16]参见李致《我心目中的巴金》,《我与巴金》,第85页。

[17]参见李致编《巴金的内心世界:给李致的200封信》,第403页。

[18]根据日记的起止日期,《赴朝日记》应有368篇,但1993年全集本缺失1952年10月3日、4日两篇日记。

[19]参见巴金著,王仰晨编《巴金书简——致王仰晨》,第167~168页。笔者曾致电魏帆,魏帆抄录《赴朝日记》一部分是在上海巴金家中,巴金在一旁指导,可随时咨询;另一部分是带回中国现代文学馆抄录。两册抄稿本中字迹较为工整、稚嫩的,应系魏帆所抄。

[20]参见李致编《巴金的内心世界:给李致的200封信》,第403页。

[21]因《巴金全集》日记卷出版较为仓促,这些错讹未及校正便匆匆出版。可根据巴金日记具体内容,联系前后文相关表述及巴金其他文本中提及的相关事例,参照黄谷柳、魏巍、徐光耀等人的赴朝日记,并查阅中华人民共和国民政部编《中华著名烈士》第二十八卷(中央文献出版社2003年版),中国人民解放军北京军区政治部编《长城儿女》(人民出版社1988年版),谭铮《中国人民志愿军人物录》(中共党史出版社1992年版),胡光正、马善营编《中国人民志愿军序列 1950.10—1953.7》(解放军出版社1987年版)、陈忠龙主编《中国人民志愿军人物志》(修订合卷本,江苏人民出版社1997年版)等相关文献及工具书,可确证日记手稿中人物姓名之讹误。另参见贾玉民《〈巴金全集〉有关“抗美援朝”部分勘误》,《黎明职业大学学报》2018年第2期。贾玉民先生在未查对巴金《赴朝日记》手稿及抄稿的情况下,仅凭借全集本并广泛搜寻参考相关文献便进行了大量的勘误工作,本文参考了相关内容,在此致谢。

[22]巴金:《生活在英雄们的中间》,《人民文学》1952年第10期。

[23]感谢陕西师范大学文学院任杰老师和西藏民族大学文学院王奎老师对于手稿辨识工作的帮助。

[24]巴金:《赴朝日记》(一),《巴金全集》第25卷,第22页。《人民日报》1951年6月3日曾刊文《佛国山上的英雄们》:“佛国山在议政府以北约十五华里,左侧与京(汉城)元(元山)铁路、京壤(平壤)公路紧紧相连,右侧是通往杨州的公路。”参见于谦、林鹏、赵虹《佛国山上的英雄们》,《人民日报》1951年6月3日。佛国山地处交通要道,具有重要战略地位,1951年5月,志愿军583团9连同美军展开佛国山阻击战。1952年4月,巴金至583团访问。

[25][26][27]巴金:《赴朝日记》(一),《巴金全集》第25卷,第29、30、51页。

[28]原文如此,参见巴金《赴朝日记》(一),《巴金全集》第25卷,第142~143页。

[29]Lena Wies即德国作家特奥多尔·施笃姆(Theodor Storm,1817—1888)的一篇传记故事,巴金曾翻译施笃姆数篇作品。感谢中央民族大学中国少数民族语言文学学院赵天成老师对该部分手稿辨识工作的帮助。

[30][31]巴金:《赴朝日记》(一),《巴金全集》第25卷,第85、92页。

[32]巴金著,王仰晨编:《巴金书简——致王仰晨》,第347页。

[33]李致编:《巴金的内心世界:给李致的200封信》,第403页。

[34][35]巴金:《赴朝日记》(一),《巴金全集》第25卷,第13、43页。

[36]巴金、萧珊:《巴金家书》,李小林编,浙江文艺出版社2003年版,第27页。

[37]巴金:《致树基(代跋)一》,《巴金全集》第20卷,第708页。

[38]感谢苏州大学文学院教授季进老师对此部分手稿辨识工作的帮助。

[39]巴金:《赴朝日记》(一),《巴金全集》第25卷,第66页。

[40]此外,还有一处朝文,1952年8月28日日记:“昨晚写日记时,老太太端了一个木盘,装了四个桃子进来给我们吃,我说不要,她说:‘조선사람,중국사람,한가지,’态度诚恳,我无话可说,只说 고마습니다 而已。”这句朝语在手稿原文和抄稿中都为:“조선사람이,중국사람이,한가지”,应是在校样中删去了“이”,但并不影响表达,意为:朝鲜人,中国人,一家人。感谢中国人民大学文学院博士李炚奎(Kwangkyu Lee)对朝(韩)文部分手稿辨识工作的帮助。

[41][43][44]巴金:《赴朝日记》(一),《巴金全集》第25卷,第87、26、27页。

[42]感谢首都师范大学外国语学院俄语系教授刘文飞老师和中国人民大学外国语学院黄小轩老师对俄语部分手稿辨识工作的帮助。

[45]巴金、萧珊:《巴金家书》,李小林编,第31页。

[46]巴金“朝鲜前线采访笔记本”(三册)现藏于中国现代文学馆,登记号分别为“DGDG013124”“DGDG013125”“DGDG013126”,规格22×17cm,皮面硬壳日记本,封面印有“工农日记”“工作与学习”“民主日记”等字样。

[47]巴金:《生活在英雄们的中间》,《人民文学》1952年第10期。

[48]巴金、萧珊:《巴金家书》,李小林编,第72页。

[49]手稿和抄稿本在巴金等人校看时,删去了不少“念俄文”“念朝文”相关的表述,对于此类删改,笔者认为一方面可能是考虑到每日日记出现多次“念俄文”“念朝文”过于重复,另一方面可能出于对自我在朝日常生活的修饰。

[50]王奂:《巴金在朝鲜前线》,《新文化史料》1996年第2期。

[51]魏巍:《四行日记:魏巍文集 续二卷》,中国文联出版社2008年版,第48~49页。

[52]巴金、萧珊:《巴金家书》,李小林编,第72页。

[53]巴金、萧珊:《巴金家书》,李小林编,第47页。

[54]参见周立民《多印几本可读的书——巴金和平明出版社》,《闲话巴金》,四川文艺出版社2019年版。

[55]操乐鹏:《平明出版社的文学译介与出版活动考释》,《文艺理论与批评》2020年第1期。

[56]参见徐焰《朝鲜战场上的糖弹“心理战”》,《帷幄春秋》,国防大学出版社2007年版。

[57]1955年在对同样主动赴朝体验生活的路翎所创作《洼地上的“战役”》的批判中,巴金写了《谈别有用心的〈洼地上的“战役”〉》(后发表时被康濯等人改为《谈〈洼地上的“战役”〉的反动性》),自言虽然为“我没有写出我应该写的文章而感到苦恼”,但路翎“这里没有一点真实,这里充满了恶毒的谎话”。参见巴金《谈〈洼地上的“战役”〉的反动性》,《人民文学》1955年第8期。

[58]“不用说,他受到了不公平的对待,不仅在今天,在当时我就有这样的看法,可是我并没有站出来替他讲过话,我不敢,我总觉得自己头上有一把达摩克利斯的宝剑。从文一定感到委屈,可是他不声不响、认真地干他的工作。”参见巴金《怀念从文》,《新文学史料》1989年第2期。

[59]巴金:《法斯特的悲剧》,《文艺报》1958年第8期。

[60]参见周立民《巴金与法斯特事件》,《南方文坛》2020年第6期;于慧芬《“法斯特事件”中的“世界”与“中国”》,《中国现代文学研究丛刊》2024年第4期。

[61]《巴金同志来信》,《文艺报》1958年第11期。

[62]巴金:《给李济生的信(代跋)》,李济生、李小林编:《巴金六十年文选》,上海文艺出版社1986年版,第854页。

[63]例如《从群众中来到群众中去》(1949)、《在前进的道路上——关于读文学书的问题》(1950)、《“五四”杂谈》(1950)、《跨到新的时代来》(1950)等,后结集成册,题为《跨到新的时代来》,由人民文学出版社大量发行,这是丁玲新中国成立后第一本杂文集,在当时文艺界颇有影响力,如1952年在四川参加土改的沈从文曾给儿子沈龙珠复信强调:“这几天读了些书,有本丁玲著的论文杂集子,可告姆妈看看。值得看,教书有用处。”参见《沈从文全集》第19卷,北岳文艺出版社2002年版,第276页。

[64]丁玲:《跨到新的时代来》,《文艺报》第2卷第11期,1950年8月25日。

[65]“巴金的作品,叫我们革命,他的革命既不要领导,又不要群众,是空想的,跟他走是永远不会使人向前走的,今天的巴金,他自己也就正在要纠正他的不实际的思想作风。”参见丁玲《在前进的道路上——关于读文学书的问题》,《中国青年》1949年第23—24期连载。

[66]参见胡乔木《文艺工作者为什么要改造思想?》,《人民日报》1951年12月5日。

[67]“(我有一篇讲演,为了应群众的要求,读了冰心和你的作品,不知看见没有。我对你的作品的分析当然是很不够的。)将来有机会还想在谈市侩文学,和低级趣味中再谈到。因为我觉得你的文章所触到的社会问题虽不够深刻,但却没有市侩味,迎合低级趣味的东西,而是有理想的,有热情的,写作的态度也是较严肃的。”“上月我曾有一篇文章又提到你,这篇文章不知你看过没有,名字叫《跨到新的时代来》。这里有点疏忽,我想将来再找机会写篇文章弥补。我个人觉得你的文章是好的,是起了桥梁的作用,是起进步的作用的。即使在现在也还有它的作用的。”参见上海巴金文学研究会整理《写给巴金》,大象出版社2008年版,第53~55页。

[68]上海巴金文学研究会整理:《写给巴金》,第54页。

[69]祝猛昌、张康玲:《新中国成立初期大规模访问老根据地:过程、影响及启示》,《邓小平研究》2021年第2期。

[70]李存光:《巴金传》,第228页。

[71]上海巴金文学研究会整理:《写给巴金》,第55~56页。

[72]巴金1952年2月28日致萧珊信:“这两天心很不定,行期逼近了,我的一切都未准备好。这一次好像是大张旗鼓地出国,出去后也许先在城里活动一下,甚至会有大场面,甚至要讲话,这些都是在上海动身前没有想到的。丁玲说这就是锻炼。我看起初一个时期不容易过。”“我现在做的都是我不习惯而且不会做的事。”巴金、萧珊:《巴金家书》,李小林编,第25~26页。

[73]巴金、萧珊:《巴金家书》,李小林编,第16~17页。另参巴金《致树基(代跋)一》:“一九五二年一、二月我在上海接到家宝的信,他说丁玲要他动员我参加全国文联组织的赴朝创作组,我征求过萧珊的意见,她同意我去朝鲜,我便给家宝回了信,过了春节我就去北京报到。这个组由丁玲领导并主持学习,她当时是中宣部文艺处长。参加学习的人有二十几个,多数是赴朝的。”《巴金全集》第20卷,第708页。

[74]巴金:“自序”,《巴金选集》,开明书店1952年版,第10页。

[75]《巴金全集》第23卷,人民文学出版社1993年版,第348页。

[76周立民:《〈团圆〉的写作、修改及其他》,《区域文化与文学研究集刊》第9辑,中国社会科学出版社2021年版,第11页。

[77]陆正伟:《〈英雄儿女〉幕后的故事》,《永远的巴金》,复旦大学出版社2015年版,第304~305页。另参见周立民《〈团圆〉的写作、修改及其他》。

[78]程光炜:《文化的转轨:“鲁郭茅巴老曹”在中国:1949—1981》,第273~274页。

[79]巴金:《致树基(代跋)一》,《巴金全集》第20卷,第707、706页。

[80]巴金:《致树基(代跋)一》,《巴金全集》第20卷,第707页。

[81]巴金:《赴朝日记》(一),《巴金全集》第25卷,第73页。

[82]巴金1952年5月2日日记手稿。

[83]巴金曾在《谈我的“散文”》(《萌芽》1958年第9期)一文中指出:“我的文章最初在《志愿军》报上所发表,后来才由新华社用电讯发往国内。可是新华社在发电讯稿的时候作了一些删改。”此种说法似有误,应是巴金记忆有偏差,根据具体发表时间来看,《人民日报》于1952年4月9日即发表此文,而《志愿军》报于4月11日才发表。

[84]笔者对读《谈我的“散文”》一文所引用的日记和《赴朝日记》手稿原文,发现文中所引1952年3月20日、22日、25日的日记,同日记手稿原文的表述有所出入。

[85][86]巴金:《谈我的“散文”》,《萌芽》1958年第9期。

[87]巴金:《谈我的散文》,《巴金文集》第14卷,人民文学出版社1962年版,第476页。

[88]巴金:“后记”,《爝火集》,人民文学出版社1979年版,第277页。

[89]巴金1952年3月22日日记手稿。

[90]参见李蕤《难忘的会见》,《在朝鲜前线》,中南人民文学艺术出版社1953年版。

[91]参见《罗工柳朝鲜战地摄影速记日记》,罗安、卢家荪整理,解放军出版社2011年版,第26~29页。

[92]参见西虹《抗美援朝战地日记》,长征出版社2010年版,第24~26页。

[93]“不是跨过的”应为“不,是跨过的”,脱去“,”。参见巴金《我们会见了彭德怀司令员》,《志愿军》报1952年4月11日,第7版。

[94]臧克家:《为什么“开端就是顶点”》,《人民文学》1950年第5期。

[95]巴金:《致树基(代跋)一》,《巴金全集》第20卷,第707页。

[96]手稿原文此处为“十月五日 星期四”,有误。手稿中此处“五”的写法不同于巴金的习惯笔法,且有涂改痕迹,同时“十月五日”与“星期四”亦不匹配,故根据日记内容及前后日记推断,巴金误记了该天日期和星期,1952年10月3日为中秋节,星期五。此处将“三”错记为“五”,或许是影响日记漏抄的原因之一。《赴朝日记》并无记错日期的其他例子,可能与巴金一行即将回国、连日饮酒宿醉有关。