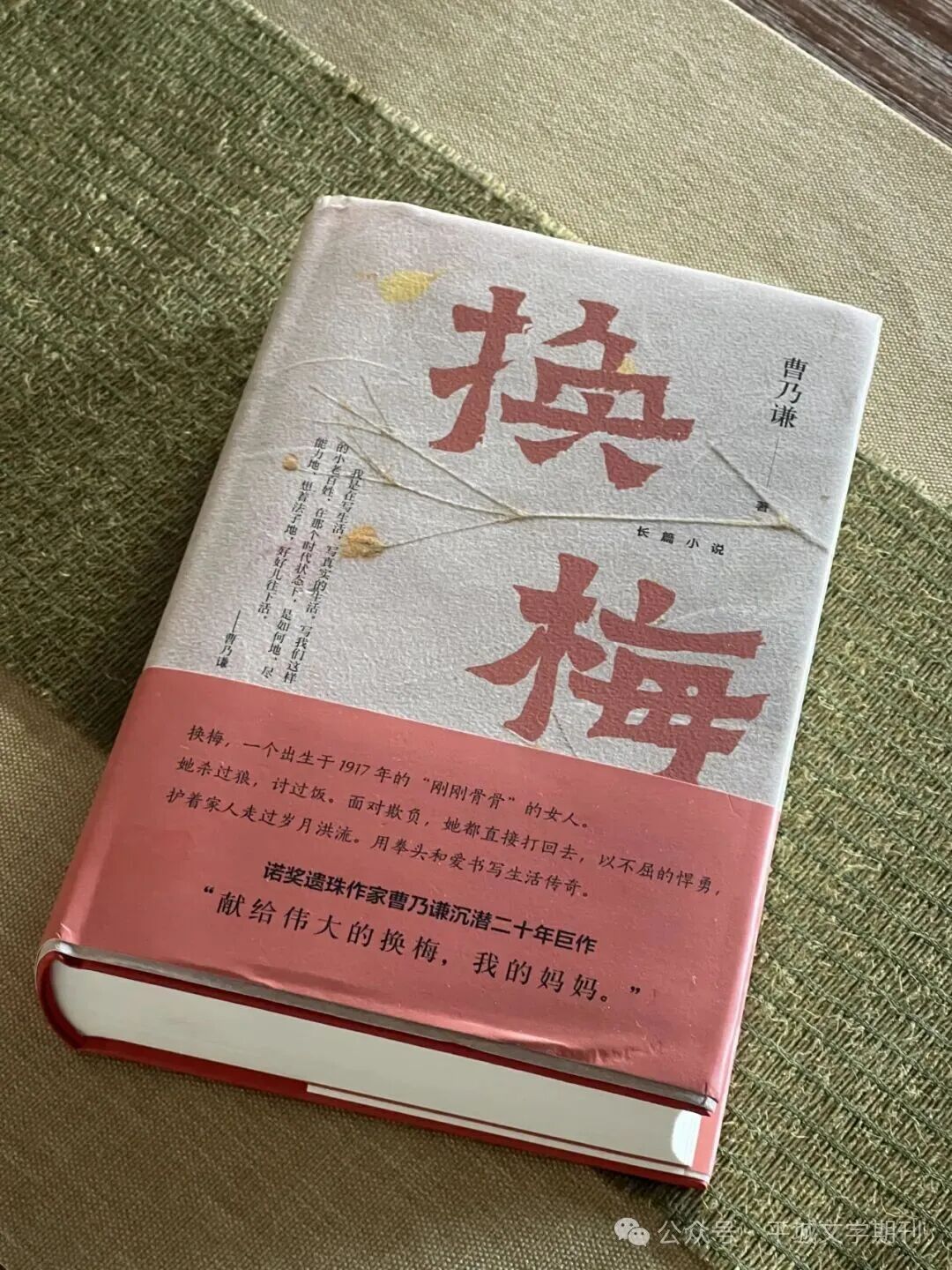

听,爱的无限回声 ——关于曹乃谦的长篇小说《换梅》

钩沉“晋军崛起”作家群依托三晋文化传统与地方经验生成的文学创作,不难发现,“山药蛋派”直接而鲜明地影响着他们的创作内核,人民性与乡土性深深融入山西故事的文学肌理。在一众生于斯长于斯且热爱文学的作家中,由晋北土地滋养的曹乃谦,其文字也根植于这片沃土,闪烁着文学晋北的灿烂光芒。他被称为2007年度“中国文坛最引人注目的作家”,代表作《到黑夜想你没办法:温家窑风景》分别受到京派作家汪曾祺和瑞典汉学家马悦然的高度肯定,该作品出版以及经由马悦然译成瑞典文后,可谓蜚声中外。

《换梅》是曹乃谦以母亲命名的作品,集“母亲三部曲”——《流水四韵》《同声四调》《清风三叹》和中篇小说《换梅》,合成了一部歌颂母亲的写实主义史诗。整体结构清简,“行云”“流水”“明月”“清风”四辑,共108题,每一题的故事丰满完整且每题之间的人物、事件互为关联。叙事节奏舒缓,起承转合间赋予文本悠扬的审美韵味。叙事语言朴实自然,运用“莜麦味儿”的方言,置身于生存现场,结合回顾性视角与体验视角,熔铸成了极具曹乃谦写作特色的散文式小说。

01

母亲作为一种主题

文学史中关于“母亲”的书写浩如烟海,从儒家叙事话语中为子计之深远而三迁的孟母,到五四时期现代性转向的母亲符号,再到20世纪80年代以来回归真实的新母亲形象,母爱体验作为写作者生命体验的核心部分,母亲作为创作实践的一种情感主题顺理成章。形形色色的母亲类型我们并不陌生,但换梅,这位来自晋北农村的、不识字的、钢骨的、壮力的、重情义的、智慧的、自私又高尚、渺小又伟大的母亲,依然令人感到震撼。

《换梅》从“我”的出生(1949年)写起,至“母亲”的离世(2002年)收笔,时间跨度有53年之久,勾勒出母子之间深刻的缘分与情感,也展现出严母与孝子和谐而充满爱的关系。在书的扉页,“献给伟大的换梅,我的妈妈”,一行铅字感人肺腑,尽管“我”与母亲的生命体验早已密不可分,血浓于水的亲情早已汇入岁月与记忆的河流,但换梅,在成为妈妈之前,这位伟大的女性先是她自己,由儿子视角呈现出的是人的主体性,和女性生命的张力与韧性。叙述之中,无论是过河、杀狼、讨饭,还是在年馑前回村种地、解决五舅舅被举报的事情以及和疯女人对峙、为小猫灰灰报仇等等,都能够感受到换梅直面人生的人格魅力。

在“我”的心里,母亲于我恩重如山,是靠山,害怕“我”被欺负,“谁打你你跟妈说,你不许跟人打架”,几次大打出手的母亲,皆是为庇护那个四岁才会站立的“我”;也是定心石,遇到任何事“我”都想听听母亲的主意才安心,每次换了新的工作环境也都要带母亲考察让她安心。母亲于我亦恩深似海,她督促“我”的学习、鼓励“我”的爱好,爱而不溺,严而有格,没有她不会有今日的“我”,她经历了千辛万苦,悉心照料“我”的成长,甚至在生命的最后阶段,生病的她总是产生“我”受伤甚至离开她的幻觉。于是,母亲作为主题,关乎着生命的一种坐标,更是爱的修辞与隐喻。

饶有趣味的是,换梅的形象之所以如此立体而牢固地从文字中闯出来,笔者认为很大程度上是因为在道德情感层面,换梅是心中有愧的人。换梅并非“我”的生母,“我”是被换梅偷走从而成为了她的儿子,悠悠岁月,从此招人是换梅竭尽全力的一切根源与目的。然而,“招人不是换梅的”——作者在故事开始就言明了这一事实,开门见山式的手法,一方面,激发着读者的好奇心,诸如因缘何起?后续如何?正义与否?生与养之间的母爱冲突何以化解?另一方面,70万字的表达已然强化了换梅所生发的爱之力量,无法否认抱养的行为造成了不可逆的伤害,但因起心动念展开的生活里,不曾改变爱的本质。而所有的叙述,最终都指向一种情感伦理——“欲报之德,昊天罔极”。

02

乡土叙事与文学晋北

自鲁迅在《新文学大系•小说二集导言》中将带有乡愁的作品概念化为乡土文学以来,乡土叙事的生命力日渐旺盛,可以说是中国现当代文学格局中的重要力量,也显映着中国当代文学所处的基本态势。不同于此前或是着重勾勒现代与传统的龃龉或是涌现乡土中国的革命图景,新世纪的乡土叙事发生了某些改变,如陈晓明谈到的那样,“乡土生活可以处理为更为单纯的生活事实,可以显现出生活的质朴性和本真性”。

1986年,37岁的曹乃谦从投入写作开始,便基于一种“只会写生活,永远都是在写生活”的原则,对乡土的眷恋也使得他的笔调中无不带有故乡的影子。孟繁华在《“地方”的崛起——当下文学总体格局的“再结构”》中指出,“在文学领域对地方经验的书写不仅是作家凸显个人风格和个性的一种方式,同时也是对不同经验和故事的呈现,是对多种声音多音齐鸣的一种参与和贡献。”从这一角度来说,曹乃谦对地方知识的关注和对文学本土性的强调,共同构筑了别样的文学晋北。更进一步而言,这样的文学晋北接续了以赵树理为代表的“山药蛋派”文学谱系,也与莫言、贾平凹等人点亮了中国当代文学地理的版图。

如果说作家进入并理解乡土的方式不尽相同,那么不断地重返自我是曹乃谦乡土叙事写作的独特路径,从小到大的经历构成了他一系列的作品,也凝集了《换梅》。叙事空间辗转在应县钗锂村、下马峪、怀仁清水河和大同市,小说中建构的文学晋北极具质感与辨识度,彰显出曹乃谦强烈的风格化追求。概括来说,其一,充满着浓浓的人情味儿,无论是人与土地的关系还是人与人之间的关系,也无论人与人是否具有亲缘关系。一路从圆通寺、大福字小学、大同五中、大同一中到文工团、铁匠房再到成为警察、成为作家,同算卦的瞎眼老汉言说的那样,“这娃娃时时处处会有贵人帮助他,扶持他”,如谶语般在“我”的生命中逐一应验,胜友如云也直接推动了小说中塑造的人物鲜活而多元化。加之对于晋北民情风俗的再现,如七舅舅结婚、席家堡表姐娉女儿,还有朋友虎人结婚,“我”第一次当总管,不惜笔力地描绘娶亲仪式,形塑了彼时晋北地区办事宴的热闹氛围和淳朴民风。

其二,弥漫着神秘色彩。晋北方言里,“做梦”说为“梦梦”,“我”属于心灵的孩子,直觉总是异乎准确,并总是可以通过隐性的梦对标显性的事实。比如母亲去清水河种地后,某个周日的午后梦到她站在家里的地上呵斥“我”看“闲书”,跑回家母亲竟然真的回来了。再有在《梦梦》这一题里,是“我”的梦直接与他者的死亡勾连,梦里郑老师“摸着我的头顶笑笑地说,老师回老家呀”,后来得知梦到郑老师那天是她去世的那天。黄土地上并不罕见死亡,以梦为媒介,虚与实之间不可名状的逻辑关联贯穿叙事始终,催化着乡土世界的神秘气息,也拓深了读者对文学晋北的想象空间。

03

“历史和我”

美国诗人艾米莉·狄金森有首三行小诗,“历史上,巫术被处以绞刑/但历史和我/我们每天在身边,都能找到所需的巫术。”在历史暴力的具象中,内蕴着狄金森对历史观的解构与重构,也传达了她将创作作为毕生生存哲学的决心。其中,将“历史”与“我”并置的话语具现,与《换梅》的文本化实践异曲同工。在曹乃谦朴实而本真的笔触间,个人史与时代史交相辉映,公共历史也与私人记忆密不可分,缓缓流淌着的人物命运与剧烈涌动的时代浪潮实现互文,从而将写作指向真实的当代。

依据线性的时间,我们得以见识具有时代印记的事件。如在《行云》一辑中,“我”的初小与高小(与现在中国的教育体系有所不同,分别指的是小学教育的初级阶段和高级阶段),对应着20世纪五六十年代。“万人教,全民学”的扫盲运动掀起高潮,因教师数量不足“我”被挑选去教一个解放军家属阿姨,阿姨热衷于打麻将,“我”被她安排照顾她的两岁小孩;学校组织“百车千担”积肥运动,“我”和伙伴们在北门城楼上如探险般寻找㞎㞎,不料被母亲“捷足先登”;市爱卫会重新发动爱国卫生运动,除四害——打苍蝇打蚊子捉麻雀捉老鼠,并要求将苍蝇盒麻雀腿老鼠尾巴交至学校统一焚烧,母亲担心“我”,半夜从清水河出发,送来了30盒苍蝇和7根老鼠尾巴;进入食物紧张的困难时期后,“我”拿着妗妗用碎布头做的花儿提兜,每天中午跟着伙伴们到菜园拾菜。桩桩件件,萦绕着母亲的担忧,“学生不好好儿让学习……一满是不念书了”,但在“我”的叙述视角里,反倒显得颇为生动有趣。

此外,仔细体察便可以发现,与宏观叙事下个人命运的变迁的切入点稍有不同的是,从第一题《出行》开始,历史更多是作为一种情境,叙事的锚点在于个人。诸如五舅舅被扣上“坏分子”帽子的波折经历,七舅舅险些去了朝鲜,以及“我”并未提交成功的表态书。而这几件事,破局的关键均是奔走、筹谋的换梅。当历史的阴影落下来,她唯一在乎的是家人的性命。

然而,慈法师父是不幸的。关于慈法师父的叙述堪称整部小说的点睛之笔,从住在圆通寺起,“我”便认识了慈法师父。他教“我”诗词,提高“我”的棋艺,帮“我”攒苍蝇盒,做腊八粥给“我”吃,教会“我”蒸馒头,为脾胃不好的“我”配制红糖姜茶,给“我”讲圆通寺建寺历史,掏出三十块钱奖励考上一中的“我”,在“我”第一次住校前千叮咛万嘱咐,临终前赠“我”半串念珠;一开始不敢接近他,慢慢地“我”到里院看他下棋,“我”主动清扫佛堂,“我”帮他拉风箱、倒垃圾,最后目睹一切的“我”,“却是急转身退出人群,返回自己家,扑在炕上拉下被子蒙住头哭了,哭着,哭着。”《慈法之死》一题,没有任何对现实的价值判断。只有陈述。只是无尽的悲怮和绝望。

历史和我之间,有细碎的喜悦,有千丝万缕的动人之处,亦有痛苦的鸿沟。也许,历史和我之间,没有旁观者,也没有幸存者。

结 语

《伺母日记》作为最后一题,首尾呼应奠定了全书的基调——母爱伟大!后记中,曹乃谦遗憾,“按原来的计划,是要把日记里发生的事整理出来重写”,但囿于病体,害怕再次引起脑梗死,不得已按日记原文搬抄。日记的篇幅都不算长,在笔者看来,恰恰是这种形式,读之无法不让人声泪俱下,娓娓道来的语调,诉说着日子的声音,没有修辞与技巧,却满溢人间至真之情与至纯之爱。回看日期,好似倒计时,一点一滴计算着生命即将到来的潮湿,唯有眼泪。

身为土生土长的大同人,那些熟悉的方言精准刺激到我的神经,有时眼睛未识别的生僻字,嘴巴和脑袋已然给出了答案。那些熟悉的人物名字,同我的亲戚或者远房亲戚们雷同。那些熟悉的地方,隔着时间的年轮我也抵达过。读得时候几度落泪,为常爱爱、为存金、为“我”的父亲曹敦善老汉,为人类本能的情感,为人生的真相,为生命本身。乔治·斯坦纳有言,“文学批评应该出自对文学的回报之情”,幸会此书,感到了幸福。

【作者简介:李倩茹,女,1996年生,山西大学文艺学专业硕士,平城区作家协会会员。曾获2021年全国大学生“文学新作新评”征文活动一等奖。诗歌发表于“青年诗人”“大同青年文学社”等平台。】