访第十二届全国优秀儿童文学奖获奖作家弯弯:传统剪纸如何“活”在今天的绘本里

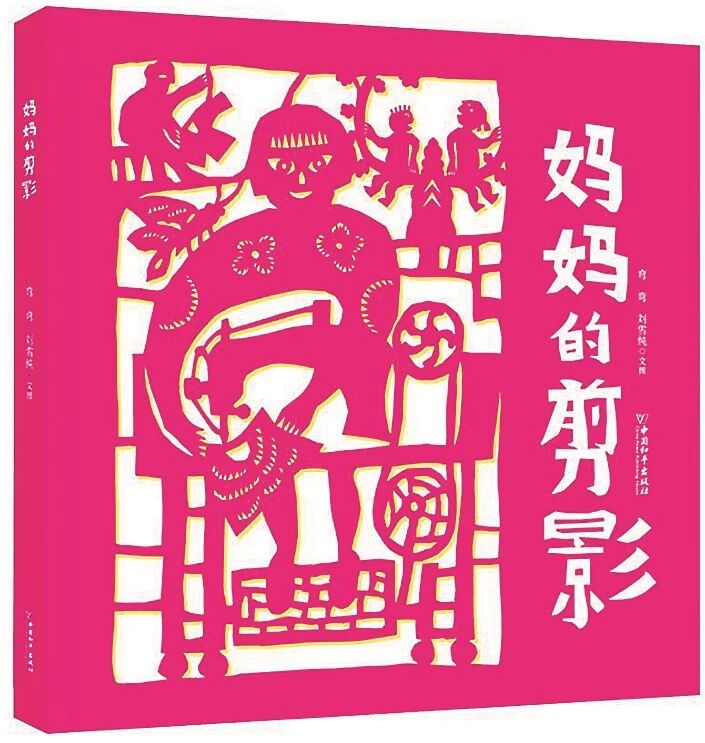

《妈妈的剪影》,弯弯、刘雪纯文图,中国和平出版社,2024年5月

记 者:祝贺您和您母亲合作的《妈妈的剪影》获第十二届全国优秀儿童文学奖。作品的创作灵感来源于您偶然发现母亲珍藏的剪纸。是什么促使您将这些剪纸转化为一本完整的图画书?

弯 弯:非常感谢你对《妈妈的剪影》的关注。作品获奖,我和妈妈都觉得特别荣幸,给了我们很大的鼓励。

我的妈妈刘雪纯是这本书的另一位作者。她年轻时有过很多剪纸作品。我们一家从乡下搬到县城,从县城搬到市里,又千里迢迢搬到北京,这些剪纸还好好地夹在旧报纸和旧杂志里。报纸杂志已经泛黄,剪纸却保存得很好。一次整理旧物时,妈妈翻出了她珍藏多年的剪纸。我们几个小辈好奇地围上来,把剪纸一张张摊开在客厅地板上。那一刻,所有人都被深深打动了——这些剪纸既生动又朴拙,充满着民间艺术特有的生命力。最让人惊喜的是,它们既保留了传统剪纸的韵味,又透露出一种现代审美的大气与简约,仿佛跨越了时空,依然熠熠生辉。我真心希望妈妈这些心血之作能被更多人看到,也不愿让它们默默蒙尘。我想到,可以用我比较擅长的图画书语言把它们串成一个故事。这样妈妈独特的才华便可以得以展现,也是帮她完成一桩心愿。

记 者:您曾提到母亲的剪纸风格是“随性、稚拙、充满生活气息”的,但在整合成绘本时遇到了叙事结构上的挑战。您是如何从散乱的剪纸中提炼出一条清晰的故事主线的?

弯 弯:书里的剪纸是我妈妈的生活,她剪自己种地、做饭、唱歌、踩缝纫机,她剪和朋友露营、剪那辆坐了三天三夜的绿皮火车,她带着我和哥哥去找在北京进修的爸爸,在人挤人的车厢里给我们找了两个松快的位置——躺在别人的座位底下。它们彼此之间并没有明显的叙事关联,在排版软件里被我筛选、重组,在这个过程中,文字的创作和形式的呈现竟然逐渐清晰了起来。

从画面里可以找到一个姑娘恋爱、结婚、怀孕、育儿的生活轨迹,同时联想到妈妈乐观的性格和她的传奇经历——连省城都没有去过的她,独自坐上几天几夜的火车,从湖南乡下来到新疆乌鲁木齐学习了3个月的剪纸,为了照顾我和哥哥,家务缠身,卖过树苗、做过食堂打饭员、清洁工,40岁学五笔、学排版,50多岁拿起画笔画油画、办个人展览……故事的轮廓出现了——关于一个姑娘成长的励志故事。妈妈还有很多乡村劳作的剪纸画面,我结合我们家庭的奋斗历程,梳理出了快乐的姑娘和憨憨的小伙共同建设美丽乡村、创造美好生活的脉络。可以让读者从一个女孩的成长、一个小家的变化,去感受生活的变迁、社会的发展,以及人们对幸福生活的追求。同时紧紧抓住“爱与被爱”这一情感核心来组织内容。譬如,姑娘年轻时爱弹琴、刺绣、裁衣,婚后爱田园生活,有了孩子以后,为孩子弹琴、刺绣、裁衣,延续这份热爱。她爱家庭同时也不忘爱自己,比如,她修好了老古董风车,只为满足自己的小爱好。还有父母之间的爱、孩子对爸爸妈妈的爱,都藏在画面和故事里。

因为是一个普通人的生活故事,没有跌宕起伏的情节,只能在细微处注入情感、引发共鸣。故事中最大的转折是爸爸坐火车离家学习,妈妈一个人带孩子打理农场,这个情节也是我们的真实经历:爸爸去北京进修两年,妈妈在老家带着我和哥哥,度过了一段艰难的日子。

整体结构有了,接下来就是图文的搭配还有逐字逐句的斟酌调整。通过与出版社的团队一起打磨,重新梳理、组合,这些看似散落的碎片汇聚成了一条温暖而连贯的生命河流,共同讲述了一个关于成长、付出与传承的完整故事。

记 者:您在书中为母亲的剪纸重新上色,用色彩表达情绪和氛围。能否谈谈色彩设计背后的思考?例如,为什么选择粉色代表少女时期,又是如何通过渐变色增强情感层次的?

弯 弯:妈妈的剪纸作品大多是用红色、白色纸剪出来的,直接放到绘本里给孩子阅读会显得单调,所以我想调整它们的颜色,让颜色也配合着讲故事。我最先想到颜色可以突出重要的物品或人物,让小朋友在复杂的纹样里能一下子找到它们。于是,我把姑娘的琴、刺绣的鸟、肚子里的宝宝等,变成了更显眼的颜色。

每一页的整体色调伴随着姑娘的成长逐渐变化,年轻时的粉红、结婚时的深红、劳作时的亮黄、分别时的深蓝……最后实现梦想时,生活变得五彩缤纷。前一页会点缀后一页主色调的颜色,为后一页的颜色变化做铺垫,这样就不会显得很突兀,也不会让人有眼花缭乱的感觉。主角“快乐的姑娘”一开始用粉色表现,是想营造出轻快、美好、浪漫的氛围。还有一些颜色也是营造氛围的,比如亭子里照在两个人身上的朦胧月光,那一抹清冷的亮色勾勒出两个人的轮廓,传达出离别的伤感,无须文字也能让读者感同身受;朋友们聚在一起篝火晚会的场景中,蓝灰调人物的身体边缘染上些许暖黄的火光,暗处的猫头鹰眼睛闪闪发亮,画面瞬间就有了诗意。色彩的变化,为画面增添了丰富的层次和细腻的情感。

记 者:您既是图画书作家又是美术编辑,在数字化处理传统剪纸艺术时,您是如何做到保留其手工质感的同时又增强故事表现力的?

弯 弯:剪纸需要先扫描到电脑,再把背景去掉,然后换上颜色。在处理时,我特意保留了轮廓边缘一些剪刀留下的毛边和缺口,这样更有手工感,也符合故事的拙朴气质。有些剪纸因为与文字内容不搭配,我做了修改。比如,妈妈给宝宝换尿布那张,原作剪的是剪脐带的场景;婚礼那张的头纱,也是后来加上去的;牛犁田那张里的水塘、禾苗、果树等,同样是重新添加的,目的是让跨页画面更丰富。

这本书的亮点,应该是书籍的装帧设计:亮眼的桃红色护封用了专色印刷,很契合这本书的女性视角;护封和三张内文跨页采用了激光雕刻,让剪纸风格在镂空和光影效果下更具艺术感。不过,为了避免激光雕刻时出现不完整或断裂的情况,我需要调整过细的连接处——为避免影响整张画的视觉效果,只能局部做细微的调整。尤其是火车那张,细碎又繁复的修改工作,特别需要耐心。此外页面的排版、图文比例的协调以及多页之间的连续性和节奏感,也都综合考虑了进去。作品还获得了新闻出版署的全国新闻出版行业设计技能大赛职工书刊设计一等奖,这也算是对我的“美术编辑”这重身份的肯定。

记 者:您母亲为了学习剪纸曾远赴新疆,这种对艺术的执着令人动容。在得知您将她的剪纸创作成绘本时,她有什么反应?是否参与了创作过程的某些环节?

弯 弯:她特别高兴,完全没想到自己的作品能被编成故事、变成一本书。她很放心地交给我来做,只有一些涉及过去的文字内容,我会去问她,有些事我也是头一次听她讲。比如里面有一个老古董风车,我一直以为那是打谷机,是妈妈纠正了我的说法,帮我修改了文字。现在只要有分享活动的机会,我都会拉着她一起去。活动上,她会剪一些小动物剪纸,送给现场的小朋友和工作人员。

记 者:绘本中不仅讲述了母亲的个人故事,也折射了中国社会变迁与家庭情感的传承。您希望通过这本书向孩子们传递哪些关于家庭、传统与爱的观念?

弯 弯:关于“家庭”,它不是一个抽象的词,而是藏在像缝纫机这样的小事里,比如妈妈用它给我做漂亮裙子,把旧窗帘改成抱枕,“嗒嗒嗒”的声音里,藏着“为家人动手付出”的温暖,也藏着“把普通日子过亮”的智慧。我长大后成了妈妈,才懂这种“为爱的人花心思”的心意,会一代代地跟着家的记忆走,这就是家庭最珍贵的样子。其实,家庭里更藏着“我们一起努力”的力量,这种“一起扛、一起闯”的心意,会比任何东西都更牢固地把一家人绑在一起,最终变成我们心里最珍贵的记忆。

关于“传统”,书里除了缝纫机,还有琵琶、刺绣、蜂窝煤等老物件,它们不是“旧东西”:琵琶的声音、刺绣的针脚、蜂窝煤旁的烟火气,都是我们小时候的集体记忆;而剪纸这门老手艺,更像一双“会说话的手”,让老物件有了新的生命力。老物件所承载的历史厚度、情感温度与文化深度,也借这个故事,自然地走近小读者。原来,传统从来不会消失,它就藏在这些摸得着、看得见的手艺和物件里,跟着我们的生活一直“活”下去。

关于“爱”,我想表达的是:除了对家人的爱、对生活的爱,还有对自己的爱——为爱的人付出的同时,也不要忘了“取悦自己”,葆有自己的爱好和梦想。

记 者:《妈妈的剪影》是否只是一个开始?未来您是否计划继续以剪纸或其他传统艺术为形式创作更多作品?您对中华优秀传统文化的当代传播有哪些期待?

弯 弯:现在我正在创作一本关于搬家的图画书,和我之前出版的《回乡下》《和我玩吧》一样,灵感也来源于我的童年记忆。之后或许会继续创作以传统艺术形式为载体的作品,作为《妈妈的剪影》的系列作品。最近,我还在为一个展览创作《妈妈的剪影》的相关装置作品,我觉得这是传播传统文化的好机会。未来,也希望能办一个有趣的绘本与传统文化相结合的展览。