高洪波:手稿轶事

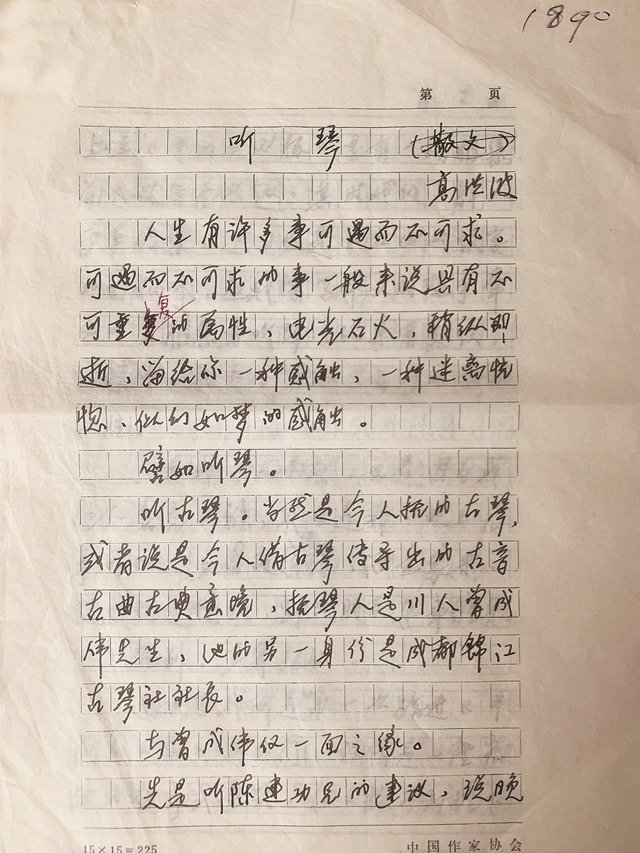

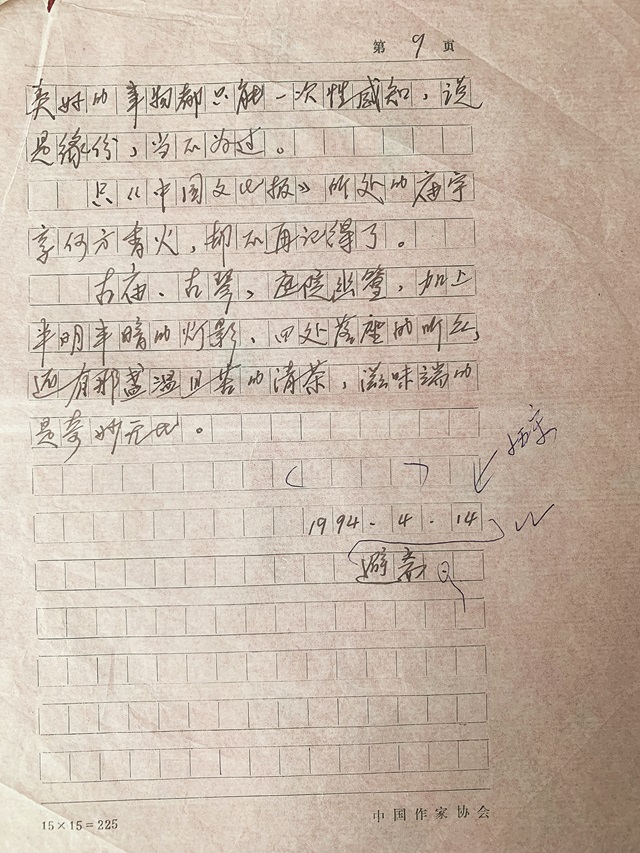

《听琴》手稿(首页、末页)

自从20世纪90年代兴起“换笔运动”以来,电脑写作成为大多数作家的首选,作家的手稿反倒成了一种珍稀的资源。因为用电脑写作方便快捷,形成的文字清爽整洁、让人一目了然,我记得很多的报刊编辑部都公开宣示:投稿请用电子文稿,拒绝手稿。这种对手稿的拒绝,成为不少作家心头的一团阴影。

手稿的价值、手稿的意义究竟还有没有?就我个人的看法而言:手稿的价值和意义不仅仅有,而且非常重要。

不久前,我读到了《光明日报》的一篇小文章,谈的是《红旗谱》作者梁斌先生的手稿观。有一年天津大地震,梁斌在紧急关头只抢救出自己的手稿,这手稿当年曾有一个西班牙收藏家出价10万美金购买,梁斌断然回答:“不卖,我的手稿属于人民。”现在他的这些手稿全部捐给了中国现代文学馆,片纸未留。梁斌先生曾留下一句在我看来是出自作家内心最真诚的呼声:“手稿是从作家身上掉下来的肉。”我听过一种作家手稿观——手稿就是作家的心血的载体,但是这样的观点远没有梁斌先生这句话来得深刻形象,让写作者刻骨铭心。“手稿是从作家身上掉下来的肉”是一句内涵多么丰富的话,唯有一个秉笔写作终生并且用心血著述自己人生感悟的作家,才能有这样的手稿观。

说到手稿,我还有几个有意思的故事。记得有一年,我在中国作家协会办公厅供职的时候,办公厅整理资料的一位同事拿出一份《人民文学》杂志的作家手稿,让我鉴定。是谁的手稿呢?原来是丰子恺先生散文名篇《上天都》的手稿。

丰子恺先生是我极为敬佩的作家,当年我就读鲁迅文学院时,做的毕业论文就与丰子恺的散文艺术相关。正是托丰子恺先生的福,我才由诗歌转向了散文创作。由于和丰子恺先生这种文脉与精神的相通,我还专门写过一篇散文《喜欢丰子恺》。

我尚在云南军旅时,丰先生就已经辞世,但这种和丰先生情感上的亲密连接,使我拿到《上天都》手稿时激动不已。我用一个晚上的时间在台灯下反复端详,的确是丰先生的亲笔。那个时期的稿纸粗糙宽大,而丰先生的笔迹又是那样的熟悉,况且我对《上天都》这篇散文十分了解,所以我不用进行太复杂的技术鉴定,一眼就看出了手稿中透露出的丰先生写作时那种潇洒独特的信息。那一夜,我独自面对丰先生的手稿,仿佛在和自己尊敬的前辈品茗座谈。我体会到他在60年代初期登上黄山天都峰时那种独特的感受,也感觉到了他内心的激动,甚至某种体力上的疲乏。手稿上字里行间散发出的一种特殊气息深深地感染了我,也感动了我。第二天我把手稿还回秘书处,告诉他们,这是丰先生的真迹,务必保存好。

在中国作家协会工作多年,有过四十年的编龄,经历过、浏览过甚至亲手改定过的作家手稿不计其数,所以我对作家的手稿有一份特殊的尊敬。我知道,当作家在手稿上挥笔写下自己欣喜、得意的文字时,他内心中洋溢着的特殊快感是无以言表的。

还有另一个故事。若干年前,我曾经受《中国文化报》朋友之约,夜里聆听了一次蜀派古琴的弹奏。当时报社借住在一座古庙,夜色里的古庙林木森森,古筝声声。月影浮动时,我仿佛感到了某种远古的神韵。归来后,我写下了一篇散文《听琴》,9页的稿纸,一挥而就,没有留底稿,径直寄给了《中国文化报》。

文章很快发表了,甚至被散文领域的某些选刊选用了。故事却远远没有结束。

几年前,我突然接到了曾任《中国文化报》副刊主编的王洪波先生的一条短信,王洪波、高洪波,两个洪波凑在一起肯定有话说。王洪波告诉我,在旧书交易网站上看见了我的《听琴》9页手稿在拍卖,每页300块钱,问我要不要买回来。听到这话,我不禁笑了起来,说,当时你们给我的稿费总共才200块钱,现在让我用这么超出底价的价格买回我的原稿,敬谢不敏,谁愿意买谁就买去收藏吧。

这本是文人间的趣谈,我在一次关于阅读的演讲中谈到了这个有趣的作家手稿的故事,没想到后续居然有新的进展。

我远在西安的一个晚辈张志方,是一个对文学、对阅读有特殊兴趣的青年人,他的长辈还是我在军旅中的老首长。结识了张志方之后,他告诉我,他拍卖购得了我在90年代初期评论陕西作家高建群的一部手稿,叫《解析高建群》,文章发表在很权威的刊物《文学评论》上。这是我当时以《中国作家》副主编的身份对本刊作者高建群一次发自心底的评介,也是我在《文学评论》这家刊物上发表的唯一一篇文章。万万没有想到,手稿居然被张志方买到手,并且送给了高建群,而高建群转手又赠给了陕西文学馆。在手机上,我看到了一个小小的捐赠仪式,借由这个契机,我和高建群在微信上开心地互通款曲。后来,高建群出了一部厚重的长篇小说《中亚往事》,我们在北京开研讨会的时候,张志方、高建群和我还见了面。

故事并没有完结。不久前张志方告诉我,他居然买到了我前面谈到的《听琴》手稿,而且价格并没有我说的那么昂贵,因为它是和一批文物同时被他收入囊中的。就这样,9页纸的《听琴》手稿被张志方大方地转赠给了我,用快递迅速递到了我的手中。

那一夜,我面对着三十一年前自己伏案写下的那篇关于古筝、关于古琴、关于音乐、关于夜色与人生的手稿,感慨万千。我即兴为张志方写下了一首感激的小诗:

旧稿三十一年前,琴音犹自绕耳畔。

古刹月影入茶盏,转瞬人生叹慨然。

落款是“谢志方小友寄《听琴》手稿”,随后我把这首诗写成书法条幅,寄给了远在西安的热心小友张志方。我感念他对作家手稿的一种特殊的关爱,更感念由于他的认真和执着,使我三十一年前的手稿重新回到了我的面前。这真像一个远方的游子回到了故乡,更像是自己失散多年的亲人回到了自己的怀抱。

这一刻我再咀嚼梁斌先生的手稿观:“手稿是从作家身上掉下来的肉”,百感交集。我捧起三十一年前自己的这份手稿,不由得发出深深的感慨。的确,阅读手稿如同置身作家创作的现场。手稿在,文字在,气息在,文学的意义自然也在了。