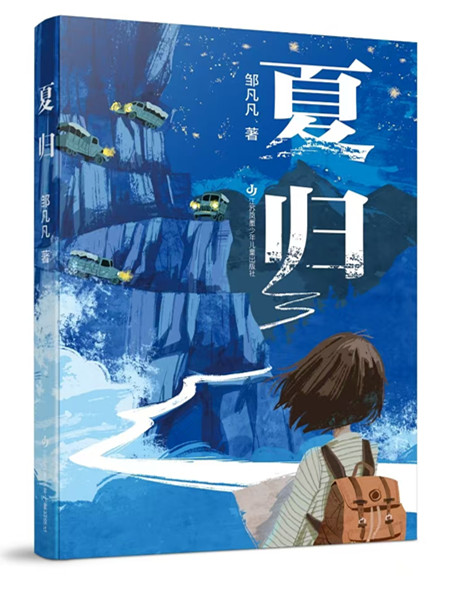

创作谈 | 邹凡凡:有路,就不遥远

作者:邹凡凡

出版社:江苏凤凰少儿出版社

出版时间:2025年7月

每个作家的写作生涯中,或许总会碰上那么两三本自己觉得对之负有责任的书,那种“非写不可”“非我来写”的书——于我而言,《夏归》就是这样一本。

创作近二十年,作品渐渐受到孩子们的喜爱,不仅在国内,在东南亚的华人社区,也拥有了自己的读者群。我曾受邀去马来西亚进行过两次巡回演讲。尤其第二次,从吉隆坡到沙巴,从新山到亚罗士打,当真是把马来西亚主要的华人聚集城市跑了个遍。可以说,故事里元远的妈妈杨教授身上,也有那么一点我自己的影子。

因为这段宝贵的经历,我得以接触到大量马来西亚的华人朋友:穿旗袍的“校长妈妈”,善书法国画古琴、爱穿汉服的老师,朝气蓬勃的师范生团队,坐四个小时大巴赶来,甚至是坐在轮椅上被家人推进会场的听众……这份热情与支持,实在动人肺腑。

我想,这份沉甸甸的认可,有很大一部分源于我是一个中文写作者,我用汉字书写中国与世界的故事,我的文字让这些对中华文化有着深深眷恋之情的海外华人感到亲切、产生了认同感和归属感。这或许是我们之间,最重要的精神连接。

在交流中,我讲述自己的故事,也聆听他们的故事。渐渐地,我的脑海中开始有了一条清晰的脉络,这条脉络起源于一两百年前艰苦卓绝的“下南洋”。华人华侨们远离故土,来到陌生的国度。为了生存,也为了遥远家乡的至亲们,他们咬牙坚持、拼尽全力。卑微但顽强,弱小却坚忍,在忍受了难以计数的刁难、排挤、不公和苦难后,他们终于在异国他乡的土地上扎下根来,渐渐发展成一股不可小觑的力量。

当这条脉络进行到抗日战争时期时,我的心被南洋华侨们的英勇与大义给击中了。在这之前,我从未意识到华侨们对祖国的抗战事业,竟然给予了那么大的支持。他们中的大部分,无论贫穷富有,都无私地捐出财产,支援抗战,如书中所说,“南洋华侨的捐款总数居世界各洲之首,几乎占全部抗战军饷的三分之一”;更有些人,是以血肉之躯慷慨赴国难,比如故事里受召回国的南侨机工。

这是一群数量众多又非常年轻的爱国者。在祖国抗战最危急的时刻——港口接连失守,军事物资的补给线被完全切断之时,是这些胸怀民族大义的年轻人,毅然放弃了他乡尚未遭受战火荼毒的安宁生活,响应“南洋华侨筹赈祖国难民总会”的号召,从马来西亚,从新加坡、泰国、印度尼西亚,慨然返回祖国,成为奔跑在滇缅公路上的普通机工。几年中,他们经历了难以估量的危险与苦楚,为助力祖国打赢这场战争而拼尽全力,乃至献出生命。他们的身上,体现了南洋华侨的崇高精神,以及与祖国深厚的情感连接,这里面,有太多可歌可泣、荡气回肠的故事值得去挖掘、去讲述。

我没有任何犹豫,几乎立刻开始动笔。在我的心中,书写世界反法西斯战争题材的作品,是一件神圣又艰巨的事,也是一个土生土长的南京作家不会推却的事。更不用说,当我从岁月的故纸堆里打捞起南侨机工们的往事后,我深深意识到,或许是没有直接上战场的缘故,机工们对抗战的贡献被大大地忽略了,别说是孩子,很多大人都对这段历史一无所知。正因如此,这部作品才格外有意义,它不仅能让读者看到战争岁月里,滇缅公路上的生离死别,更能促使他们意识到,华侨们对祖国的热爱是多么真挚而刻骨,对正义与和平的追求又是多么迫切和强烈。

我把南侨机工们的故事当成这本书的一条主线,但我并不想止步于此。我想顺着这个脉络继续往下走:战争结束,伤痕累累的机工们返回南洋,但华侨与中国的故事,还在继续。华侨对故乡的捐助、对家乡发展的助力,几十年间,从未停止。渐渐地,随着中国国力的强盛,单向的扶助变成了双向的合作与投资。以马来西亚为例,它是最早支持并积极参与共建“一带一路”的国家之一,也是中国重要的国际伙伴,双方在政治、经济、贸易、文化、教育等领域均进行了深度的交流与合作,而这一切,离不开在此生活的华人子孙后辈们的积极推动和不懈努力。

其实,又何止马来西亚一地呢?这些年来,我所亲眼看见并深入接触过的大量海外华人华侨,都在尽其所能地承担祖国与世界的纽带——在空间上把祖国与世界连接,在时间上将中华古老又现代的文化传承。血浓于水,他们纵然分散各地,却始终是真正的“同胞”,正如一幅星辰般的拼图,共同拼就华夏文明的图景。

是的,我们共同的华夏文明。我因此在故事中安排了另一条现代线,这里面埋进了很多我个人的经历和情感,但更多的,是对那些在异国他乡坚持中文教育、传承华夏文明的马来西亚华侨们的一次致敬。我要让滇缅公路上冒着枪林弹雨、一路疾驰的运输车,与马来西亚公路上满载中文书籍、一路向前的蓝、白面包车,跨越时间和空间的距离,在故事中彼此重叠、交相辉映。当年,南侨机工们以血肉之躯来守护中华文明;现在,他们的子孙后代在以另一种方式为之努力。

在故事里,年轻的夏福峰回家了;载满书籍的蓝、白面包车回家了;平安阿公和云朵婆婆跟着寻根团回到了父辈们为之奋斗的土地……在故事外,遍布世界的同胞写下的每一个汉字、发出每一句乡音,讲给孩子们的每一个故事、念给他们的每一首古诗,都是文化上的回归。华夏归一,不分彼此。我于是给这部小说取名为《夏归》。

《夏归》中的一些人物,在历史上有原型。比如个别机工,比如在马来西亚推行中文教育的两位前辈——林玉贤的原型是林连玉先生,沈羽辰的原型是沈慕羽先生。但小说毕竟是虚构作品,没有必要将书中人物与原型一一对应。同理,文中作为线索提到的马来西亚学校,我也做了虚构处理。

动笔之初,我曾在社交媒体上发了一个帖,希望关注我的马来西亚朋友们能够提供一些祖辈们的真实故事。大家的热情再一次出乎我的意料,我收到了大量的文稿和照片,收到了口述的录音和珍贵的影像。这些资料对我帮助极大,是这些真实的故事,让整本书“活”了起来。

在此,我想特别感谢几位马来西亚朋友:不断被我写作中的问题骚扰的乔艳和小花;开口便妙趣横生,学识和人品都让我佩服的黄博士;让我充分见识到新一代中文教育家的能力与干劲的郭史光宏;以及,华文书店创办者、社区服务者、阅读推广人张绪庄与张秀玲夫妇——他们所做的,比起故事里所描述的,只多不少。绪庄与秀玲的大女儿和我的女儿是生日只差一周的同龄人、好朋友,是肩负希望的下一代传承者。我也要感谢夏玉清先生,他的《为了忘却的爱国者——南洋华侨机工研究》一书,为我创作这部小说提供了丰富的史料支持。

每次长途飞行,我都喜欢看航线图,看一道道空中的“道路”。除了空中的路,当然也有海上的路与地上的路,那些被人“走”出来的,连接近与远、自己与他人的路。我想,道路的历史就是人类的交流史。我们中华民族已行走了五千年,还将继续在地球的道路上留下更深、更有力的足迹。

感谢历史上的故人,感谢天涯海角的朋友。只要有路,我们便不再遥远。