《火花》2025年第7期卷首语及目录

卷首语

文学为镜,可以照见历史的疏影。

当战国的刀剑掠过尘封史册的裂痕,我们仍能听见金属震颤的余音;当大唐的月光漫过千年的幽深,依旧能浸染今人凭栏的衣襟。那些被岁月浸透的故事,从来不是沉睡的标本,而是不断生长的须根,在现实的土壤中顽强地延伸。

翻开本期杂志,你会发现历史题材的文学创作始终坚守着不变的情怀:以虚构的笔触打捞真实的人性,用过往的镜像映照当下的迷思。本刊对著名作家、茅盾文学奖获得者徐则臣进行了深入访谈。在运河的波光与花街的烟火里,徐则臣以文字为舟楫,丈量着故乡的河床。他从少年漂泊的“远方”回望,于中年烟尘中打捞沉入水底的根系,将历史的盐粒溶入人物命运的溪流。那条古老的运河,不仅是地理的脉络,更是时间的隐喻,承载着乡土与现代的碰撞、裂变与悄然融合的幽光。《北上》评论小辑,聚焦徐则臣《北上》及其同名热播电视剧,深入挖掘历史与现实的双重叙事肌理,以流动的历史记忆为脉络,串联起晚清与当代的精神图谱,揭示文化碰撞的微观张力,让运河在受众心中成为“活”的文化图腾。

《黑十传》《风尘三侠奔灵石》《马门溪龙》这三篇时间纬度横跨古今的作品,从古代权斗到乱世抉择,再到现代精神困境,共同构建了历史与现实的对话场域。当“黑十”的陶土封存着暴力记忆,当“风尘三侠”的剑影映照着抉择勇气,当“马门溪龙”的化石诉说着身份追寻,我们突然发现,历史从未远去,它是现实的底稿,现实则是历史的翻版。创作历史题材作品的意义,在于从过往的褶皱中找到照亮当下的光束,让我们在理解“从哪里来”的过程中,更清晰地知道要“到哪里去”。这或许就是历史给予现实最珍贵的礼物——不是沉重的包袱,而是前行的智慧与动力。

散文《星光夜路》是一个关于恐惧、成长与生命轨迹悄然重合的故事。星光下踟蹰,旷野中迷茫,少年的心事,如旷野夜路般幽微曲折——那被车轮碾过的微光之路,是预言,更是命运的诘问。散文《空》,犁开秋日大地的脉络,刨开土地的负担,袒露出一种辽阔的空旷。这“空”,并非虚无, 是盛放天光云影的容器,是大地休憩时深沉的吐纳,亦是心灵洗净铅华后对生命最朴素的凝望与敬畏。

历史在泛黄的纸页间低语,现实则在墨香飘逸的字句里应答。当现实的风掠过文学的深谷,沉睡的钟鼎彝器便发出清越的回响——这绵延不绝的共振,正是文明的心跳。历史的现实意义,在于为漂泊的灵魂提供精神坐标,让我们在“遗失的名讳”中重新辨认出自己的来处。

(主编 王志峰)

目 录

大家视野

04 钱幸/黑十传(短篇小说)

星火燎原

14 王矗众/马门溪龙(短篇小说)

22 王矗众/幻觉漠土与遗失的名讳(创作谈)

23 王幸逸/一种介于臆想与真实之间的生物(评论)

火树银花

25 刘东升/风尘三侠奔灵石(中篇小说)

41 张申东/捡豆(微篇小说)

雕刻时光

43 陈炜/星光夜路(散文)

46 付春生/空(散文)

49 刘开栋/琴痴(散文)

53 成晋芳/那年夏天(散文)

文艺品鉴(《北上》评论小辑)

57 运河、故乡与文学的远方——茅盾文学奖获得者、长篇小说《北上》 作者徐则臣访谈

60 宋嵩/再使风俗淳(评论)

63 李浩/《北上》:双重观看与史诗建构(评论)

65 王朝军/《北上》:细节与精神边界(评论)

68 张明超/在现实中打捞情谊世界(评论)

71 彭冠华/出走与归乡:运河儿女的精神困境(评论)

74 杨子怡/《北上》:一条“活”起来的河(评论)

诗文雅韵

77 尤克利/日光下(外二首)

78 黑牙/走湖记(外四首)

79 陈业秀 刘昕妍 贺菁/现代诗四首

80 陈德胜 郭怀宽 喊月 林钊勤/现代诗四首

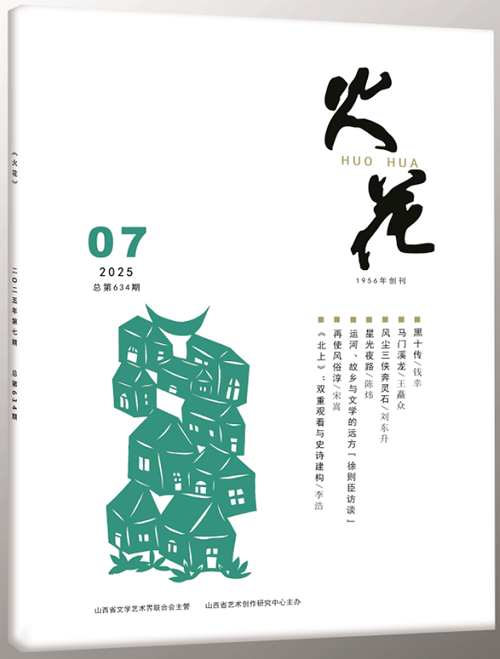

封 面 张小茜剪纸作品《暮归》

封 二 郭浩男书法作品

封 三 孟令龙书法作品

封 底 张绍华美术作品

题头书法 赵望进 赵枫涛

插 页 一 山西省文联党组书记、常务副主席王志峰赴北京市文联调研座谈

插 页 二 山西省优秀曲艺作品展演圆满落幕

插 页 三 山西省文联邀请韩国知名教授赵大明来晋指导合唱艺术

插 页 四 千年砖雕映文脉 艺韵徐沟谱新章

插 页 五 最美夕阳红