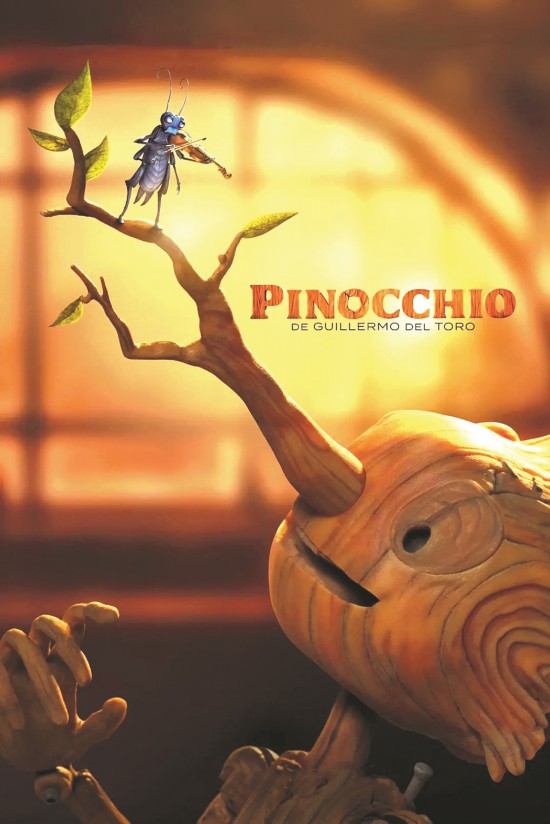

匹诺曹选择了灵魂的升华 ——《吉尔莫·德尔·托罗的匹诺曹》

在1930年代的意大利,木匠杰佩托因空袭失去爱子卡洛,沉溺于酒精与刻刀的他将丧子之痛注入松木,在癫狂中雕刻出一具木偶。这个名叫匹诺曹的木偶被仙女赋予了生命。匹诺曹对世界充满好奇,但小镇的人却认为他鲁莽粗鄙。他被马戏团老板骗走,扮演能歌善舞的木偶,却因为与邪恶老板签署了一纸协议而给创造自己的木匠——爸爸杰佩托带来了无穷无尽的麻烦。当杰佩托试图规训匹诺曹时,匹诺曹却被征召入伍。杰佩托为救回匹诺曹踏上旅程,途中却被大海中的怪兽吞噬,困在怪兽腹中。匹诺曹也阴差阳错地来到了怪兽的肚子里,和父亲巧遇。在大家准备从怪兽的气孔逃生时,巨浪淹没了所有人。在海中营救杰佩托时,匹诺曹选择了放弃永生。

定格动画电影《吉尔莫·德尔·托罗的匹诺曹》(2022)改编自意大利作家卡洛·科洛迪创作于1883年的经典童话《木偶奇遇记》。有所不同的是,导演吉尔莫·德尔·托罗这次为故事添加了一些现实主义色彩。德尔·托罗将匹诺曹塑造成一个被抛入混沌世界的“异类”——他诞生于杰佩托痛失爱子的执念中,酗酒的杰佩托在暴风雨夜里,用雕刻刀发泄着自己对生命无常的愤怒与不甘。杰佩托始终以逝去的儿子作为标尺来评价匹诺曹,这种投射让匹诺曹格外伤心。他的每一次笨拙与叛逆,都让父亲更加不满,成为自己不配被爱的证据。匹诺曹在渴望父爱与自我否定的不断拉扯中,逐渐意识到自己并不是父亲去世儿子的替代品。他渴望成为一个真正的、独立的个体,一个真正的孩子,一个真正的人。

在影片中,父子关系与原著有所不同,父亲对匹诺曹并非一开始便充满厚爱,他对匹诺曹的情感是逐渐升温的。这也有点像《木偶奇遇记》和《弗兰肯斯坦》的结合:杰佩托创造匹诺曹的行为,本质上是将匹诺曹作为对抗儿子卡洛死亡的发泄。而匹诺曹在“被抛弃—出走—被爱”的情节递进中,以孩童一般纯粹的情感,不断叩问着杰佩托冰封的心——他为了不成为杰佩托的包袱,决定离家出走到马戏团赚钱;他为了救杰佩托,放弃永生而再次踏入澎湃的大海。然而,匹诺曹的选择和行为并不是出于道德规训下的孝顺,而是出于如人类一般对生命的挚爱。最终,当蓝仙女答应用匹诺曹的永生换取父亲的生命时,匹诺曹终于在这一选择下完成了灵魂的升华。

德尔·托罗在影片中充分展示了他标志性的暗黑奇幻美学。与迪士尼1940年版《匹诺曹》的天真和规训不同,这一版的美术风格弥漫着哥特式的阴郁质感。匹诺曹的外形很难用可爱来形容,更多的是暴烈刻刀下成型的粗粝,甚至令人带有一丝恐惧。正因如此,这部影片让匹诺曹的冒险故事多了一丝现实的意味,也更像是一则映照着现实世界的寓言。村庄在空袭中化为焦土,教堂的雕像残留在悬浮的空中,这种末日意象消解了原著中童话的避世幻想。德尔·托罗笔下的匹诺曹善良却乖张,或许唯有通过打破规则,木偶才能从一个玩具蜕变为一个真正的孩子。

也许在德尔·托罗的镜头下,生命可以短暂,但拥有炙热的情感才是它最动人与可贵之处。